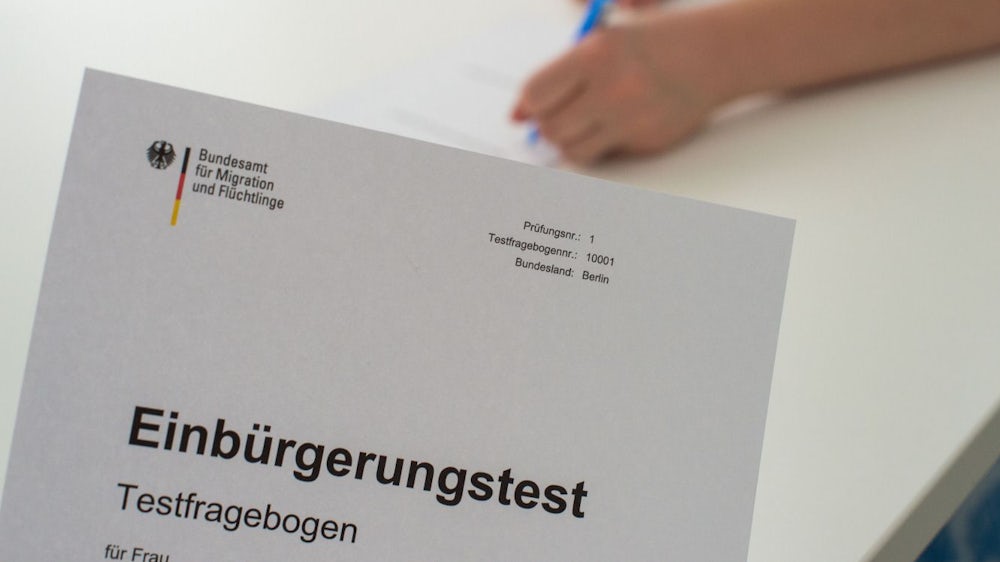

Das Bundesinnenministerium will künftig in Einbürgerungstests auch Wissensfragen zum Staat Israel, zum Judentum und zur Bedeutung des Holocausts in der deutschen Geschichte stellen lassen. Die Verordnung für die Tests und die Anlage mit dem Fragenkatalog sollten in Kürze geändert werden, erklärte ein Sprecher des Ministeriums am Dienstag. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) habe entschieden, dass die Themen Antisemitismus, Existenzrecht des Staates Israel und jüdisches Leben in Deutschland ein größeres Gewicht im Einbürgerungstest erhalten, der Voraussetzung für die Einbürgerung in Deutschland sei.

Faeser hatte der Zeitschrift Spiegel zur Begründung gesagt, Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Menschenverachtung schlössen eine Einbürgerung aus. "Wer unsere Werte nicht teilt, kann keinen deutschen Pass bekommen. Hier haben wir eine glasklare rote Linie gezogen", sagte sie für den am Dienstag online veröffentlichten Bericht.

Die überarbeiteten Fragen sind eine Reaktion auf die Zunahme israelfeindlicher und teils antisemitischer Kundgebungen und Straftaten nach dem Hamas-Überfall am 7. Oktober vergangenen Jahres. Beim Test soll künftig unter anderem beantwortet werden, wie ein jüdisches Gebetshaus heißt, wann der Staat Israel gegründet wurde und woraus sich die besondere Verantwortung Deutschlands für Israel begründet. Wie hierzulande Holocaust-Leugnung bestraft wird und wer bei den rund 40 jüdischen Makkabi-Sportvereinen Mitglied werden darf, gehöre ebenfalls zum Katalog der möglichen Fragen, berichtete der Spiegel.

Zu Jahresbeginn hatten Bundestag und Bundesrat Einbürgerungen nach Deutschland erleichtert. Bereits nach fünf statt bislang acht Jahren rechtmäßigen Aufenthalts kann der deutsche Pass beantragt werden, beim Nachweis besonderer Integrationsleistungen wie Sprachkenntnissen nach drei Jahren. Zudem entfällt die Pflicht, bei einer Einbürgerung die ursprüngliche Staatsangehörigkeit aufzugeben. 2022 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamts etwa 168 500 Menschen in Deutschland eingebürgert.