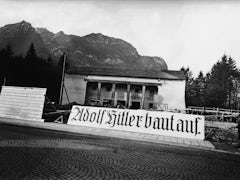

Das Gästebuch im Nürnberger Dokumentationszentrum bildet ab, was Besucher auf dem früheren NS-Gelände dieser Tage umtreibt. Es ist, könnte man sagen, ein zwiespältiges Bild. Dass Albert Speer, Hitlers Architekt und Planer des Reichsparteitagsgeländes, nach mehr als 70 Jahren von dem Sockel geholt wird, auf den ihn Nachkriegsjuristen, Nachkriegshistoriker und Nachkriegsreporter gemeinsam gehoben haben, das finden nahezu alle erfreulich.

Speer, der distinguierte Herr, der von nichts wusste, und einen kaum erkennbaren Teil beigetragen hat zum Holocaust? Dieser inszenierten Lüge eines gut gescheitelten Gentleman entzieht die Ausstellung "Albert Speer in der Bundesrepublik. Vom Umgang mit deutscher Vergangenheit" jede Grundlage.

Die Gemeinde tut sich schwer damit, ihre Rolle während der NS-Zeit aufzuarbeiten. Jetzt hat sich der Gemeinderat immerhin dazu durchgerungen, Hitler, Göring und anderen Nazi-Größen die Ehrenbürgerwürde abzuerkennen.

Aber es gab in den ersten Wochen auch einen Makel, das betonen viele im Gästebuch: An den Hörstationen, an denen Besucher insgesamt neun Speer-Forschern gewissermaßen gegenübersitzen, konnte man anfangs nur auf jeweils einen Kopfhörer zugreifen. Wer Wochen nach Eröffnung die Ausstellung besucht, steht in der Schlange.

Was sagt Magnus Brechtken, der stellvertretende Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, über den notorischen Selbststilisierer Speer? Der Historiker analysiert im Video, wie Hitlers Rüstungsminister seine Ich-wusste-von-nichts-Geschichten konstruierte, seine "Fabeln von persönlicher Fremdheit und Reue". Wie er als vermeintlich ehrlicher Bekenner posierte, die Schuld an NS-Verbrechen andern zuschob und als "Edelnazi mit Reuegarantie" zur internationalen Nachkriegskarriere ansetzte.

Und wie er mit nachgeschönten Erinnerungsbüchern, die wenig anderes waren als Rechtfertigungsschriften in eigener Sache, zum wohlhabenden Mann wurde. Wer Pech hat, muss vor der Hörstation lange ausharren, bis er das alles zu hören bekommt, so begehrt ist der Beitrag Brechtkens. "Keine Frage", sagt Ausstellungsmacher Alexander Schmidt, "das haben wir falsch eingeschätzt."

Was aber erklärbar ist: Einen solchen Besucheransturm hat das Dokuzentrum seit der Eröffnung 2001 nicht erlebt, ein solches mediales Echo auch nicht. In allen überregionalen Blättern der Republik ist die Speer-Schau inzwischen gewürdigt worden, selbst die Times aus London hat sich ausführlich für Nürnberg interessiert. In die Legenden von Speer wird dort ein wuchtiger Keil getrieben, das ist exzellent gemacht, und schon insofern muss man den Ausstellungsmachern so viele Besucher wie nur möglich wünschen. Und trotzdem bleibt ein wenig Beklommenheit. Dann nämlich, wenn man am selben Tag vom Dokuzentrum am Nürnberger Stadtrand in Richtung Zentrum aufbricht, ins Neue Museum, mitten in der Altstadt gelegen. Und dort ziemlich alleine ist.

Pornografie von Holocaust-Abbildungen mit Pin-up-Voyeurismus gemischt

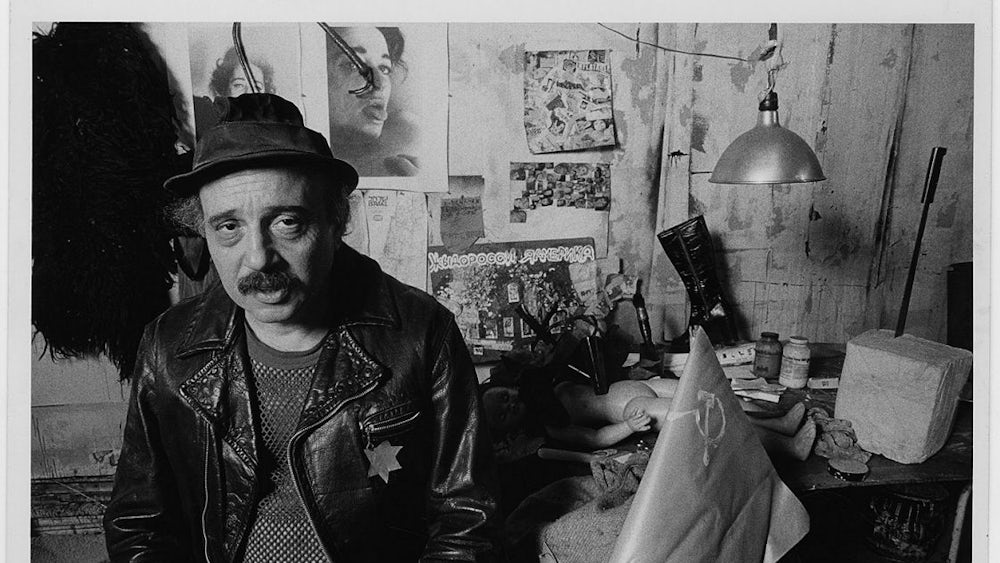

Seit 17. März ist dort ein Ausschnitt aus dem Gesamtwerk eines Mannes zu sehen, der das erlitten hat, was Speer mitzuverantworten hatte: Boris Lurie hat im Winter 1941 als Heranwachsender erleben müssen, wie die Nationalsozialisten Juden wie ihn in der lettischen Hauptstadt Riga gettoisierten. Die Nazis ermordeten seine Mutter, eine seiner beiden Schwestern, seine Großmutter und seine Jugendliebe. Er selbst wurde in mehreren Arbeits- und Konzentrationslagern interniert, mit traumatisierenden Folgen, die seinem künstlerischen Werk eingebrannt sind.

Es sind zum Teil obszöne, zum Teil grausame Werke, die in Nürnberg ausgestellt sind. Luries Collagen über den Holocaust gehören zum Verstörendsten, was die Kunst der Sechzigerjahre hervorgebracht hat. Man sieht förmlich die Anklage eines Mannes, der - nach New York ausgewandert - nicht fassen konnte, dass sich im fettgefressenen Wohlstandswesten bald kaum einer mehr dafür interessieren wollte, was Menschen wie er zu erzählen hatten.

Luries Werk, entstanden in der Lower East Side von Manhattan als Teil der von Sam Goodman mitbegründeten "No!art"-Bewegung, ist selten so umfassend gewürdigt worden wie im Neuen Museum von Nürnberg. Genau in dieser Stadt, sagt Ausstellungsmacher Thomas Heyden, sollte diese Gesamtschau zu sehen sein, im Haus durften sie sich viel Resonanz davon versprechen.

Soziologe Tilman Allert seziert den "Deutschen Gruß" - und analysiert so den Hitler-Staat auf bestürzende Weise.

Exakt an dem Tag aber, an dem man am Stadtrand vor Hörstationen in der Schlange steht, trifft man im lichtdurchfluteten Neuen Museum, an einem der schönsten und zentralsten Plätze Nürnbergs, auf exakt einen weiteren Besucher. Während des gesamten Ausstellungsbesuchs wohlgemerkt.

Enttäuschung? Nicht doch, sagt Heyden, das Thema sei eben extrem schwierig, und immerhin kamen in den drei Monaten ja einige Tausend Besucher, genau müsse man das erst nachzählen. Bei der Blauen Nacht, dem Nürnberger Frühlingskunstevent, soll das Haus gut besucht gewesen sein.

Weil in Luries Werk die Pornografie von Holocaust-Abbildungen mit amerikanischem Pin-up-Voyeurismus gemischt ist - auf einem der Bilder räkelt sich eine collagenhaft montierte Nackte verstörend in einem Bild von aufgetürmten KZ-Opfern -, hatte sich das Museum überdies zu einem Warnhinweis entschieden: "Für Kinder unter zwölf Jahren ist die Ausstellung nicht geeignet." Das kann Besucher abhalten, klar. Könnte andererseits aber auch Interesse wecken. Wie auch immer: Heyden sagt, er habe in etwa mit dieser Besucherresonanz gerechnet.

Vier Wochen vor Beginn der Speer-Schau hat Alexander Schmidt der SZ ein Interview gegeben. Eines der Hauptziele der Ausstellung sei es, zu zeigen, warum Speer mit seiner Legende vom unschuldigen Technokraten so lange durchkommen konnte in der Bundesrepublik. "Eine Antwort darauf ist: Man hat den Opfern sehr wenig zugehört nach dem Krieg - lieber hörte man sich die tollen Geschichten von Speer an." Dem Täter also gehörte die Aufmerksamkeit. Nicht den Opfern.

Hat sich daran wirklich Grundlegendes geändert? Angesichts zweier imposanter Ausstellungen in Nürnberg könnten einen Zweifel beschleichen. Natürlich: Bei Lurie, im Neuen Museum, geht es um Kunst, schwer verdauliche zumal. Andererseits wird dort die Geschichte eines Holocaust-Opfers mehr als nur einprägsam erzählt.

Im Dokuzentrum wiederum steht nicht die Person Speer im Vordergrund, sondern diejenigen, die Beweise in der Hand halten, was dieser Mann für Lügen in die Welt setzte. Trotzdem bleibt ein flaues Gefühl: Ist die Geschichte des Täters immer noch interessanter als die eines Opfers?

Der Historiker Schmidt freut sich über die Publikumsresonanz, klar, und er freut sich darüber, dass nun so viele ihre Speer-Bücher aus den Regalen nehmen und dem Dokuzentrum zur Verfügung stellen. Genauso sehr aber ärgere es ihn, sagt er, "dass die Lurie-Ausstellung so wenig Besucher hat". Schmidt hält sie für die "seit Langem relevanteste Kunstausstellung in Nürnberg". Noch eine Woche, bis 18. Juni, könnte man den Besuch nachholen.