Der Gesetzentwurf war brisant, die Reaktion heftig: Als zu Jahresbeginn ein im Stillen erarbeiteter schwarz-gelber Vorstoß bekannt wurde, den Export von Atommüll ins Ausland grundsätzlich zu erlauben, hagelte es Protest. Umweltschützer sprachen von einem Dammbruch und sahen schon Castor-Transporte nach Russland rollen. Man setze nur formal eine EU-Richtlinie um, wiegelte die Regierung ab und verwies Ausfuhrpläne für Atommüll ins Reich der Fabel.

Absicht der Bundesregierung sei, ,,dass wir unseren Abfall bei uns lagern'', sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) nannte eine Endlagerung im Ausland gar ,,Unsinn''. Umweltschützer, so die Lesart der Berliner Dementis sollten sich mal keine Sorgen machen. Den Export strahlender Abfälle wolle ohnehin niemand. Wirklich nicht?

Tatsächlich arbeiteten Teile der deutschen Atombranche bis in die jüngere Vergangenheit an konkreten Plänen für die höchst umstrittene Entsorgung strahlenden Mülls im Ausland. Das zeigen vertrauliche Dokumente aus der Atomwirtschaft, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen. Sie belegen, dass Nuklearmanager schon vor Jahren hinter verschlossenen Türen heimlich damit begannen, Alternativen zu einem deutschen Endlagerkonzept zu suchen. Man wollte die strahlende Hinterlassenschaft dort entsorgen, wo es deutlich billiger und unkomplizierter schien als im Ausstiegsland Deutschland: in den Weiten Russlands, wo die Umweltstandards viel niedriger sind. Selbst Präsident Wladimir Putin war angeblich involviert. Die Gefahr einer Billigentsorgung der gefährlichen Altlast sei real, warnt deshalb die Opposition und fordert schärfere Atomgesetze.

Manager verfolgen ein heikles Ziel

Beim Energiekonzern EnBW, der zuletzt schon mit undurchsichtigen Geschäften um den Einsatz von Militäruran und dubiosen Millionentransfers an den russischen Lobbyisten Andrey Bykow in die Schlagzeilen geriet, verfolgten Manager ein heikles Ziel: Atomare Betriebs- und Stilllegungsabfälle in Russland zu lagern. Nicht nur beim Rückbau eines Kernkraftwerks hoffte man bei Deutschlands drittgrößtem Stromkonzern auf Hilfe wie die Behandlung und Lagerung von Komponenten im östlichen Riesenreich. Es ging auch um ausgediente Brennelemente. Und sogar eine Endlager-Option stand den Dokumenten zufolge im Raum.

Der CDU in Baden-Württemberg dämmert langsam, dass ihr Ex-Ministerpräsident sie auch die Landtagswahl 2016 kosten könnte. Führende Christdemokraten legen Stefan Mappus sogar den Parteiaustritt nahe, der seine Partei nur noch für einen "Scheiß-Laden" halten soll.

EnBW steht bei der Entsorgung unter Druck, denn kein anderer deutscher Energiekonzern hängt so stark von Atomkraftwerken ab wie das Unternehmen aus Karlsruhe. Und so soll im September 2006 mit dem Vorstand auch der höchste Führungszirkel vom Chef der Atomtochter Hans-Josef Zimmer und dem kaufmännischen Geschäftsführer der Atomsparte, Wolfgang Heni, über eine höchst brisante mögliche Kooperation mit Russland informiert worden sein. Der Rückbau des 2005 stillgelegten EnBW-Meilers Obrigheim etwa könne ,,optimiert werden, durch langfristige Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen und Endlagerung in einem international zugänglichen Lager (Option)'', heißt es in einer Präsentation der beiden Manager für den Vorstand, die auf den 20. September 2006 datiert ist. Damit nicht genug, Zimmer und Heni gingen noch weiter: Als Optimierungspotenzial stellen sie den ,,Aufbau einer Rückbauinfrastruktur im Ausland zur Vermeidung der langwierigen deutschen Genehmigungsverfahren'' vor.

Ausland lockt mit weniger Papierkram

Im Klartext: Teile des strahlenden Meilers sollten im Ausland verschrottet werden - da, wo Behörden weniger lästigen Papierkram verlangen. Offenbar hoffte man gar, die Pläne zur Blaupause für den Abriss anderer Meiler zu machen. Denn das Papier erwähnt auch die "Nutzbarmachung für weitere Rückbauprojekte".

Selbst bei hochradioaktiven Brennelementen hoffte man aus Russland. EnBW habe für Russland so etwas wie ein Brückenkopf für das Geschäft mit dem westeuropäischen Müll werden sollen, heißt es aus Konzernkreisen. Das Ziel: Auch anderen AKW-Betreibern sollte das Müll-Modell der Karlsruher offen stehen. Russland sollte offenbar im großen Stil westlichen Atommüll abnehmen.

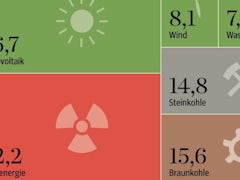

Studien zeigen: Wind, Wasser und Sonne liefern schon heute die Energie billiger als Atom- und Kohlekraftwerke. Das fällt aber nicht auf. Die hohen Subventionen für konventionelle Erzeuger, die nicht auf der Stromrechnung erscheinen, müssen die Steuerzahler tragen.

Für deutsche Atommanager eine verlockende Vorstellung. Die Entsorgung der strahlenden Hinterlassenschaft gilt als das zentrale Problem der Nuklearindustrie. Die Suche nach einem deutschen Endlagerstandort wie Gorleben ist politisch höchst umstritten und dürfte noch viele Jahre dauern. Aufwendig ist auch das Zerlegen eines AKW infolge des beschleunigten Atomausstiegs: Die Konzerne rechnen mit Kosten je Anlage von bis zu einer Milliarde Euro - etwa dem Dreifachen der Baukosten.

Dass viele verschämt ins Ausland schielten war klar. Dass es einen so konkreten Vorstoß gab wie im Fall EnBW, war jedoch unbekannt. Den Dokumenten zufolge lag sogar schon ein Angebot aus Russland vor. Als Partner für den Rückbau des AKW Obrigheim war den Papieren zufolge Atomprom vorgesehen, eine russische Atom-Holding, die Russland damals gerade schmiedete. Sie sollte 49 Prozent an einem Gemeinschaftsunternehmen, eine EnBW-Tochter 51 Prozent halten. Die Offerte schloss den Bau eines Entsorgungszentrums in St. Petersburg samt Schmelzofen ein. Geschätztes Investment: 400 Millionen Euro, plus 15 Jahre Betriebskosten von 65 Millionen Euro. Auch der EnBW-Anteil an dem Investment war schon berechnet: ,,10 Prozent der oben genannten Werte''.

Eine Ziegen- und Schafsherde, ein umgebauter Brauerei-Lkw und eine Blockade-Pyramide: Die Anti-Atom-Aktivisten haben sich bei ihren Protesten viel einfallen lassen. Genutzt hat es wenig: Der Atommüll ist nun im Zwischenlager Gorleben eingetroffen.

Am liebsten wollte der deutsche Konzern den Müll dann offenbar auch endgültig in Russland versenken. Sobald ein Endlager vorhanden sei, erhalte man ,,eine Zugangsoption zur Endlagerung von radioaktiven Betriebs- und Stilllegungsabfällen'', heißt es in dem vertraulichen Papier.

Kein Alleingang

Offenbar war der Vorstoß kein Alleingang. Involviert war auch die Russische Akademie der Wissenschaften. Deren Vizepräsident Nikolaj Pawlowitsch Lawerow schrieb unter "Bezug auf mein Schreiben an den Vorstandsvorsitzenden der Energie Baden-Württemberg AG Prof. Dr. Utz Claassen", "intensive Besprechungen und Briefwechsel mit ihrem Unternehmen im Laufe der letzten 12 Monate", man werde die "Nutzung eines Plasmaschmelzofens und eines Zwischenlagers für die Lagerung und Behandlung der Komponenten des Kernreaktors Obrigheim, die zur Behandlung nach Russland gebracht werden, ... sichern" - nur wenige Tage nach der Präsentation im Konzernvorstand.

Selbst höchste politische Stellen sollen sich für das heikle Projekt stark gemacht haben: Ein solches "Zwischenlager- und Behandlungszentrum auf russischem Territorium", das man ausländischen Partnern zur Verfügung stelle, sei "Teil der Vorschläge, welche vom Präsidenten der russischen Föderation auf dem jüngsten Gipfel in Sankt Petersburg offiziell unterbreitet wurden", erklärt Lawerow weiter. Ein Angebot, das mit freundlichen Grüßen aus Moskau schließt.

Atom-Krise ohne Ende. Auf jüngste Zwischenfälle in unterschiedlichen japanischen AKW reagiert die japanische Regierung nun schnell. Die Lage in Fukushima bleibt gespannt - denn Arbeiter betreten erstmals ein verstrahltes Zentrum der Anlage.

Die Rolle der Bundesregierung

Und sogar die Bundesregierung war über Pläne für eine deutsch-russische Kooperation beim AKW-Rückbau im Bilde: Am Rande eines Treffens im Bundeswirtschaftsministeriums zwischen Ex-Staatssekretär Bernd Pfaffenbach und Rosatom-Vizechef Andrey Malyshev im November 2006 in Berlin seien Pläne für eine "kommerzielle Kooperation mit deutschen Unternehmen im Bereich der Stilllegung kerntechnischer Anlagen" angesprochen worden, räumte die Bundesregierung in einer Antwort auf Fragen der Grünen vom Dezember ein, die der SZ vorliegt.

Deutscher Atommüll für Russland - Unsinn also? Die Frage drängt sich auf, ob die deutsche Öffentlichkeit möglicherweise über Jahre über wahre Ziele beim Umgang mit der strahlenden Altlast getäuscht wurde. Die Russland-Kontakte im Zuge des Obrigheim-Rückbaus waren dem deutschen Stromriesen EnBW indes eine Menge Geld wert. Als Vorauszahlung überwies man 46,5 Millionen Euro an Geschäftspartner. Eingeschaltet: Eine der Schweizer Firmen des umstrittenen Lobbyisten Andrey Bykow, Pro Life Systems.

Doch die Sache sollte sich rechnen, hieß es intern: "Die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der geplanten Zusammenarbeit mit russischen Partnern ergibt sich ... durch die Nutzung der Kostenunterschiede (die sich aus den unterschiedlichen Regulierungsvorschriften) zwischen Russland und Deutschland ergeben", heißt es in einem weiteren internen Schreiben dreier EnBW-Atommanager von Ende September 2006. Eine Einschätzung, die Umweltschützer für zynisch halten, denn die Standards der meisten Atomanlagen in Russland reichen bislang bei Weitem nicht an europäische Normen heran. Die Atom-Standorte Majak im Ural und Krasnojarsk in Sibirien, sind nach Einschätzung von Atomkraftgegnern radioaktive Notstandsgebiete.

In Russland findet man die Export-Idee dennoch keinesfalls unsinnig. Die Annahme von Atommüll ist inzwischen nach Gesetzeslage möglich. Die Duma hat 2001 zusammen mit Präsident Wladimir Putin entschieden, dass die Einfuhr radioaktiven Materials ,,zum Zwecke der Zwischen- und Endlagerung und zur Wiederaufarbeitung'' zulässig sei. Die Hoffnung: Ein Milliardengeschäft, dessen Volumen Experten auf bis zu 30 Milliarden Euro schätzen.

EnBW räumt die Rückbaupläne auf SZ-Anfrage ein. Man habe "mögliche Optionen im Ausland geprüft und wirtschaftlich, juristisch und technisch bewertet", heißt es in einer Erklärung. Weil Aspekte der Verträge "Gegenstand laufender gerichtlicher Auseinandersetzungen" seien, lehne das Unternehmen weitere Kommentare ab. Die Pläne seien nicht umgesetzt worden, EnBW habe keinen radioaktiven Abfall nach Russland gebracht, beteuert das Unternehmen. Es habe bei der EnBW AG keine "konkreten Pläne" gegeben, dass das Unternehmen Anlaufstelle für westliche Konzern für die Lieferung radioaktiver Abfälle ins Ausland werden sollte, teilt das Unternehmen mit. Weitere Fragen zu den Endlagerplänen lässt der Konzern ebenso unbeantwortet wie die Frage, ob die Politik über das Vorhaben informiert war.

Die Opposition fordert angesichts dieser neuen Entwicklungen nun endgültig Konsequenzen für die deutsche Atompolitik: "Billig vor sicher, nur darum geht es hier. Der Vorstoß beweist, dass die Gefahr unverantwortlicher Billigentsorgungen im Ausland real ist", warnt Sylvia Kotting-Uhl, Atompolitische Sprecherin der Grünen. "Die EnBW bestätigt unsere Forderung: Atommüllexporte müssen verboten werden!