Am Abend des 26. Oktober 1962 besetzte die Staatsgewalt die Redaktionsräume des Spiegel in Hamburg. Es begann die sogenannte Spiegel-Affäre. Für den jungen westdeutschen Rechtsstaat war es eine Bewährungsprobe. Was war wichtiger: der Staat oder die Bürgerrechte und im Besonderen die Pressefreiheit? Die Affäre war ein Markstein in der Geschichte der Bundesrepublik. Bekanntlich ging sie gut aus. So wie auch die Watergate-Affäre gut ausging, nämlich im Sinn der amerikanischen Verfassung.

Die Watergate-Affäre von 1972 wurde schon 1976 verfilmt. Alan Pakulas Die Unbestechlichen gewann vier Oscars und setzte Maßstäbe. Seither meint die Welt zu wissen, wie engagierte Journalisten auftreten. Der Film Die Spiegel-Affäre - mehr als fünfzig Jahre post festum gedreht - wirkt so, als habe der Regisseur Roland Suso Richter sich Die Unbestechlichen sehr gut angeschaut. In seinem Film sind es nicht bloß zwei Journalisten, Bob Woodward und Carl Bernstein, die dem Rechtsstaat zur Geltung verhelfen, es ist eine ganze Boygroup: führende Redakteure des Spiegel und Rudolf Augstein.

Im Film sind diese Redakteure unentwegt zu Bonmots aufgelegt. Das ist amüsant, auch wenn der Drehbuchautor Johannes Betz mangels Originalzitaten den Leuten Worte untergeschoben hat, die letztere mitunter erst ein bisschen oder gar viele Jahre später geäußert haben: Der Zuschauer mag es, wenn intelligente, kaum vierzig Jahre alte, tatendurstige Männer Witz zeigen. Dies zumal, wenn die Schauspieler sich auf ihre Kunst verstehen.

Kumpelhaftes Benehmen war im Büro verpönt

In der Wirklichkeit freilich lässt sich eine Redaktionskonferenz des Spiegel Anfang der 60er-Jahre mit dem Redaktionsalltag bei der Washington Post Anfang der 70er-Jahre so gut vergleichen, wie man Labskaus mit Hotdogs vergleichen kann. Die Unbestechlichen zeigen Journalisten, die durch die 68er-Bewegung schon hindurchgegangen sind. Im Spiegel hingegen herrschte Anfang der 60er-Jahre ein steifes Komment, das - natürlich - gelegentlich übertreten wurde.

Man titulierte einander als Herr Soundso. Kumpelhaftes Benehmen war im Büro verpönt. Dafür gab's zum Ausgleich nach Feierabend gelegentliche Gruppenausflüge auf die Reeperbahn, von wo man strikt besoffen heimkehrte, um am folgenden Morgen tipptopp geschniegelt in der Redaktion auf den Plan zu treten. Die meisten Spiegel-Redakteure waren im Zweiten Weltkrieg gewesen. Der Ton in der Redaktion war so wie in einem Offizierskasino.

Frauen hatten in der Text-Redaktion nur als Tippse etwas verloren. Im Film konstatiert eine Figur, dass weibliche Ressortleiter nicht infrage kämen. In der Wirklichkeit wäre das 1962 ungefähr so gewesen, wie wenn ein Spiegel-Redakteur ernsthaft gesagt hätte, dass man Außerirdische nicht beschäftigen könne. Als die Journalistin Ariane Barth 1967 zum Spiegel stieß und sich Zutritt zum inneren Kreis der täglichen Redaktionskonferenzen verschaffte, warnte Rudolf Augstein die Kollegen vorab: "Jetzt erzählen wir nur noch die unanständigen Witze, die wirklich gut sind."

Dessen ungeachtet, ging es in der Redaktion in aller Regel förmlich zu. Und die Redakteure waren auch nicht so keck, wie der Film sie zeigt. Als die Sicherheitskräfte die Redaktionsräume besetzten, hatten etliche vor allem ein Gefühl: Angst.

Den Hintergrund dieser Angst leuchtet der Film nicht aus. Es waren halt in Hamburg 1962 nicht junge 68er am Werk, sondern Männer, die in der NS-Zeit aufgewachsen waren und wussten, was Staatsmacht ist. Beim Spiegel sammelten sich Leute, die über alles berichteten, was im Argen lag, ohne Rücksicht auf die Autoritäten.

Der Historiker David Schoenbaum resümierte 1968 in seinem Buch über die Affäre ("Ein Abgrund von Landesverrat"), was der Spiegel bis 1962 alles bewirkt hatte. So hatte das Magazin nicht bloß die neonazistische "Sozialistische Reichspartei" von der Bühne geschrieben. Der Spiegel hatte auch einen korrupten Finanzminister von Rheinland-Pfalz zum Rücktritt gebracht. Er hatte berichtet, dass ein Beamter aus der unmittelbaren Umgebung Konrad Adenauers von Daimler-Benz mit einem Gratiswagen versorgt worden war. Und vieles mehr. Dergleichen öffentlich zu machen galt damals als frech. Und frech hieß: am Rand des staatlich Tolerierbaren. Die Männer, die darauf aus waren, die Bundesrepublik zu einem besseren Staatswesen zu machen, lehnten sich weit aus dem Fenster. Das wussten sie, weil sie ja in einem Staat groß geworden waren, in dem sie für vergleichbare Artikel eingesperrt worden wären. Hinzu kommt, dass die Beteiligten nicht so souverän-nonchalante Charaktere waren, als welche sie im Film im Großen und Ganzen dargestellt werden.

"In der Redaktion herrschte Beklommenheit. Wir waren jung und nicht so abgebrüht, wie der schnoddrige Ton unseres Blattes glauben machte." Vor 50 Jahren ließ die gereizte Staatsmacht die Redaktion des "Spiegel" besetzen. Unser Autor, 1962 Redakteur des Magazins und Augenzeuge, blickt zurück auf eine Affäre, die das Land veränderte

Der Film wird als "Politthriller" ausgewiesen. Das stimmt, er ist spannend. Nur hat er leider mit der Spiegel-Affäre lediglich am Rande zu tun. Denn er kapriziert sich fälschlich darauf, dass es sich um eine quasi private Fehde zwischen Rudolf Augstein und Franz Josef Strauß gehandelt habe. Die gesamte Dramaturgie ist daraufhin zugespitzt.

Lustig formuliert, aber gestrickter Quark

Rudolf Augstein wird gut gespielt von Sebastian Rudolph - allerdings hätte jemand ihm sagen sollen, dass Augstein ohne jeglichen hamburgischen Zungenschlag akzentfrei Hochdeutsch sprach. Außerdem hat Augstein niemals eine Schreibmaschine benutzt: Er schrieb von Hand, für Ignoranten Großbuchstaben, sonst Sütterlin. Er wird gezeigt als einer, der nur ein Ziel habe: Strauß abzuservieren. (Francis Fulton-Smith ist übrigens ein großartiger Strauß.) Als Augstein mitgeteilt wird, dass das Redaktionsgebäude besetzt ist, triumphiert er: "Jetzt ist es endlich so weit. Nach vier Jahren Kampf." Das ist Blödsinn.

Augstein hatte in der Zwischenzeit noch anderes zu tun. Adenauer, der die Westbindung forcierte und nichts für die Wiedervereinigung tat, war ihm schon viel länger ein Dorn im Auge. Im Übrigen war Augstein ein Mann, der Kampagnen zwar führte, dazu gehört auch die gegen Strauß, das tat er aber lieber aus der Deckung heraus.

Privat hielt Augstein Franz Josef Strauß für einen interessanten Zeitgenossen. Er schätzte seine Intelligenz und seine Bildung. Allein in der Politik hielt er ihn für gefährlich. In seiner Augstein-Biografie von 1994 hat der Journalist Ulrich Greiwe folgenden Satz seines Protagonisten zitiert: "Sowenig Strauß den Atomkrieg will, sowenig will er vermutlich die parlamentarische Demokratie zum Erlöschen bringen. Aber die Mittel und Methoden, mit denen Strauß ganz selbstverständlich und fast naiv hantiert, können vom Nachfolgestaat des Hitler-Reiches nicht verkraftet werden." Mit dieser Sichtweise stand Augstein nicht allein, schon gar nicht im spröden Hamburg, wo die Idee des reellen Kaufmannstums gepflegt wird.

Außerdem tut der Film so, als habe es damals eine Kluft zwischen Augstein und einigen Redakteuren gegeben. Augstein sagt da seinen Leuten: Wenn sie nun gegen Strauß nicht mitmachten, könnten sie zu Burda-Moden gehen und dort Schnittmuster klöppeln. Das ist lustig formuliert und ist gestrickter Quark. Nicht Augstein hat die Recherchen für den Artikel über das Nato-Manöver "Fallex 62" betrieben, sondern Conrad Ahlers. Seltsamerweise kommt der im Film aus Bonn, während er doch tatsächlich 1962 von der Frankfurter Rundschau zum Spiegel zurückgeholt wurde und zwar nicht zur Strauß-Bekämpfung, sondern weil man einen stellvertretenden Chefredakteur benötigte.

Der Spiegel-Titel "Bedingt abwehrbereit", der zur Inhaftierung einiger Spiegel-Redakteure und anderer führte, drehte sich um das Nato-Manöver "Fallex 62". Ahlers' Geschichte endet mit den Worten: "Mit Raketen an Stelle von Brigaden und mit Atomgranatwerfern an Stelle von Soldaten ist eine Vorwärtsverteidigung der Bundeswehr nicht möglich, eine wirksame Abschreckung bleibt fraglich."

Damit war die Rüstungspolitik, die Verteidigungsminister Strauß im Sinn hatte, in Zweifel gestellt. Gegen die Ansicht des US-Präsidenten Kennedy und gegen die Überzeugung hochrangiger Offiziere der Bundeswehr wollte Strauß das zur Verfügung stehende Geld nicht in konventionelle Verteidigung investieren, sondern in Atomsprengköpfe. Vorwärtsverteidigung - "preemptive strike" - war das Stichwort.

Auf Strauß' Initiative hatte die Bundesrepublik etliche Kampfflugzeuge namens Starfighter bestellt. Strauß wollte die Starfighter zu Transporteuren von Atomwaffen aufrüsten lassen. (Stattdessen wurden die unausgereiften Flieger später als "Sargfighter" oder "Witwenmacher" bekannt, weil viele abstürzten. Im Raum stehen blieb hingegen die Frage, ob Strauß oder seine CSU von den geleisteten Schmiergeldzahlungen profitierten.)

"Eine wirksame Abschreckung bleibt fraglich": Das klingt weniger knackig als vielmehr vorsichtig. Der Rest des Artikels von Ahlers ist ausführliche Langeweile. So sah man das 1962 im Spiegel auch. Mittlerweile hatte man, wie David Schoenbaum 1968 schrieb, Übung darin, wichtige Geschichten versteckt zu halten, damit sie ohne juristische Einwände gedruckt werden konnten. Die Fallex-62-Geschichte hielt man nicht für wichtig. Die lag offen herum. Augstein hat sie lediglich überflogen.

Üble Nachrede und eklatante Fehlinformationen

Aberwitzig sind zwei weitere Behauptungen des Films: Oberst Alfred Martin war derjenige, der das entscheidende Material zu der "Fallex 62"-Geschichte beisteuerte, von dem die Redakteure dann sagten: Das sei das einzig Neue in dem ganzen Artikel. Im Film wird Martin so gezeigt, als ob er Kontakt zur Presse gesucht habe, weil er in der Bundeswehr nicht befördert wurde. Das ist falsch, ist üble Nachrede. Oberst Martin war Hamburger, war Heeresoffizier und kam mit dem bayerischen Kraftmenschentum cum Atomwaffen von Strauß nicht zurecht. Nur aus Gewissensgründen wollte er kundtun, dass Straußens Idee von Atomaufrüstung verfehlt sei.

Wie viele auf historischen Ereignissen basierende Spielfilme endet auch Die Spiegel-Affäre mit eingetipptem Text, der erklärt, wie es in der Wirklichkeit weiterging. In diesem Fall steht da eine eklatante Fehlinformation zu lesen: "Hätte man die geheimen Dokumente im Safe (von Rudolf Augstein, Red.) oder das Original (des Ahlers-Artikels, Red.) mit Quellenangaben gefunden, wäre der Tatbestand des Landesverrats gegeben gewesen." Das ist falsch.

Als Augstein noch dachte, Ahlers könne etwas wirklich Explosives fabrizieren, hatte er ein Exposé des Artikels in seinem Panzerschrank deponiert. Daran erinnerte er sich, als die Sicherheitskräfte die Redaktion durchkämmten. Seine Ausreden, er wisse eigentlich nichts von dem Artikel und habe den Code zu seinem Safe vergessen, halfen nichts: Der Safe wurde geöffnet, das Exposé gefunden. Was Ahlers' Quellen angeht: Alles Neue in dem Artikel stammte, wie gesagt, von Oberst Martin - er wurde als Informant entdeckt und inhaftiert.

Ein Drehbuch ist kein Verdrehbuch

Einige Papiere wurden in der Tat dem Auge der Staatsmacht entzogen, dieses so erfolgreich, dass niemand weiß, wo sie gelandet sind und was darin stand. Von Nichtwissen auf den "Tatbestand des Landesverrats" (nach damaligem Recht) zu schließen, ist wenig seriös. Und völlig unverständlich ist, warum die Filmemacher die Episode von Augsteins Safe wider die bekannten Tatsachen ins Falsche verdreht haben. Ein Drehbuch ist kein Verdrehbuch.

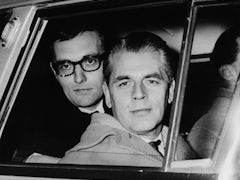

Johann von Bülow ist ein Spezialist für Nebenrollen, die seinetwegen dann keine mehr sind. Jetzt spielt er Hans Detlev Becker, einen Vertrauten Rudolf Augsteins, in der Verfilmung der "Spiegel"-Affäre.

Niemand im Spiegel hatte es auf die Spiegel-Affäre angelegt. Die Filmemacher wollten ein Drama produzieren. Die Spiegel-Affäre ist aber, was die Interna der Redaktion angeht, nur eine Farce. Das eigentliche Drama spielte sich im Bundestag ab sowie zwischen dem Spiegel und der Bundesanwaltschaft. Letztere wird im Film von Siegfried Buback (Alexander Held ist als Beamter ausgezeichnet) vertreten.

Alle anderen, die die Anklage gegen den Spiegel einleiteten und seine Verfolgung betrieben, kommen nicht vor oder bleiben unbedeutend. Der Bundesanwalt Albin Kuhn war es, der das Ermittlungsverfahren aus Eigenem anordnete. Kuhn war zur NS-Zeit Staatsanwalt am "Sondergericht" Würzburg gewesen. Volkmar Hopf war 1962 Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium und koordinierte die Maßnahmen des Ministeriums. Er hatte in der besetzten Tschechoslowakei die Vollstreckung von Todesurteilen gefordert. Der Bundesanwalt Walter Wagner, der den "Zugriff" (sein Lieblingswort) auf den Spiegel mitorganisierte, war im Zweiten Weltkrieg Oberstaatsanwalt am "Sondergericht" im besetzten Posen gewesen. Theo Saevecke leitete 1962 das Referat für Hoch- und Landesverrat der Sicherheitsgruppe und koordinierte die Festnahmen bei Nacht, die viele an Gestapo-Methoden erinnerten. Nicht von ungefähr: Als SS-Offizier hatte er sich 1944 den Beinamen "Henker von Mailand" erworben.

Die FDP, die Adenauers längst überdrüssig war, nutzte die Gelegenheit: Alle FDP-Minister traten aus der schwarz-gelben Koalition zurück. Mit diesem Schritt, so sagt der FDP-Politiker Burkhard Hirsch, zeigte sich, dass der Weg frei wurde für eine sozialliberale Koalition.

Die Autorin, Jahrgang 1964, ist die Tochter von Rudolf Augstein;

Die Spiegel-Affäre läuft am 2. Mai bei Arte und am 7. Mai in der ARD um 20.15 Uhr.