Als Professor für Biophilosophie hat Eckart Voland an der Uni Gießen 20 Jahre lang Verhaltensprofile von gefangen gehaltenen Halbaffen untersucht oder die Evolution des Gewissens analysiert. Viele Interviews hat er gegeben, doch bei dieser Anfrage hat er gezögert. Nicht, weil er seit drei Monaten in Rente ist, sondern weil er über den Kapitalismus und die Natur des Menschen reden soll. Mit diesem Thema hat er sich schon mal Ärger eingehandelt. Nach einem Vortrag musste er sich wüst beschimpfen lassen. "Ihr Kapitalismus ist so natürlich wie Polyester" war eine der harmloseren Tiraden. Aber dann hat er doch zugesagt. Gut gelaunt empfängt er in seinem leergeräumten Büro.

SZ: Herr Voland, reden wir über Geld. Haben Sie in der Finanzkrise Geld verloren?

Eckart Voland: Sie werden ja gleich sehr direkt. Die Frage ist, in welcher. Wegen der Lehman-Pleite 2008 habe ich nichts verloren, aber vermutlich durch das Platzen der Internetblase im Jahr 2000.

Vermutlich?

Genau weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich hab' das damals nicht so genau beobachtet.

Ihnen war egal, ob Sie Geld verlieren?

Nein, das nicht, aber ich hänge emotional nicht daran. Ich komme aus eher kleinbürgerlichen Verhältnissen. Die großen Finanzmärkte waren mir immer suspekt.

Warum haben Sie dann investiert?

Wie viele Menschen habe auch ich damals gedacht, man legt Geld in irgendwelchen Aktienfonds an und es wird sich auf wundersame Weise vermehren.

Waren Sie zu gierig?

Ich war vor allem dumm und verführbar. Weil ich die Mechanismen nicht durchschaut habe und mir nicht die Mühe gemacht habe, mich damit zu befassen.

Ist Gier eine natürliche Anlage in uns?

Ja, sie ist von Mensch zu Mensch allerdings unterschiedlich ausgeprägt und die Folgen sind verschieden. Wenn einer im Supermarkt ein Riesentheater macht, um ein Schnäppchen zu ergattern, dann ist er gierig, aber er schadet damit niemandem. Wenn ein Fondsmanager gierig ist, kann das enorme Konsequenzen haben. Psychologisch gesehen ist da kein Unterschied. Beide Male geht es darum, den persönlichen Nutzen zu maximieren. Das ist eine Grundeigenschaft des Menschen.

Fördert der Kapitalismus durch seinen Konkurrenzgedanken die Gier in uns?

Das würde ich so nicht sagen. Die Gier ist älter als der Kapitalismus. Man muss auch vorsichtig sein, dass man Gier nicht mit Ehrgeiz verwechselt. Wenn es bei Top-Managern zum Beispiel um Millionenabfindungen geht, wird immer schnell behauptet, die Manager seien gierig, wenn sie noch mehr fordern. Ab einer bestimmten Höhe haben sie aber von der einen Million mehr oder weniger nichts. Es geht dann um die Differenzbildung zu anderen Top-Managern. Ich habe 20 Millionen bekommen, du nur 19 Millionen. Da ist weniger Gier im Spiel als vielmehr der Ehrgeiz, eine vermeintlich höhere Wertschätzung zu erfahren als der andere.

Barbaren, Raubritter, Heuschrecken: Wenn es ein Feindbild gibt, auf das sich alle Kapitalismuskritiker einigen können, dann sind es Private-Equity-Firmen. Sie kaufen Unternehmen angeblich nur, um sie auszuschlachten. Stimmt das?

Und letztendlich dient alles der Erhaltung der eigenen Art?

Nein, das hat man früher angenommen. Heute weiß man: Es geht uns nicht darum, den Homo sapiens zu erhalten, sondern darum, die eigenen Gene weiterzugeben. Wer sich am besten an die Umwelt anpasst, kann am meisten Nachkommen großziehen. Ein entscheidender Trumpf für uns Menschen war, dass wir irgendwann bei der Kinderaufzucht kooperiert haben. Die Last wurde von der Mutter delegiert an andere, meist weibliche Verwandte. Dieses Stadium haben Schimpansen nie erreicht. Mit der Konsequenz, dass sie sieben, acht Jahre in die Aufzucht eines Kindes investieren müssen, und dann erst mit der Produktion des zweiten Kindes beginnen können. Nicht der aufrechte Gang oder der Verlust des Fells, wie man lange dachte, war unser Fitnessvorteil, sondern die Fähigkeit zur Kooperation.

Aber Löwen jagen doch auch im Rudel.

Natürlich gibt es auch Kooperationen im Tierreich, aber wir Menschen haben das perfektioniert. Wir haben sogar den unglaublichen Trick erfunden, über Kooperation zu konkurrieren, etwa wenn wir uns zusammenschließen, um gegen das Nachbardorf zu kämpfen. Und das auf der Basis einer bemerkenswerten Eigenschaft, nämlich der Fähigkeit zur doppelten Moral: Solidarität nach innen, Aggressionsbereitschaft nach außen.

Der Kapitalismus beeinflusst Familie, Freizeit, Arbeit - unser gesamtes Leben. Ist das gut oder schlecht? Eine Suche nach Antworten.

Welchem Menschenbild stimmen Sie eher zu, dem von Thomas Hobbes, der sagt, der Mensch sei dem Menschen ein Wolf, oder dem von Aristoteles, der den Menschen als soziales Wesen sieht?

Beide haben in gewisser Weise recht. Konkurrenz kann unerbittlich sein, auch in kleineren Verbänden, in denen sich alle kennen. Denken Sie zum Beispiel an Erbstreitigkeiten, in denen sich Familienmitglieder gegenseitig ruinieren. Aber zugleich, und das ist das eigentlich Faszinierende, sind Menschen in einem Ausmaß zur Kooperation fähig, zu Solidarität und Barmherzigkeit, die im Tierreich so nicht vorgefunden wird.

Welches Wirtschaftssystem entspricht am ehesten der Natur des Menschen?

Jedes Wirtschaftssystem muss, wenn es stabil sein will, andocken an die Natur des Menschen. Die spannende Frage ist die: Welche Prädispositionen, die unsere menschliche Natur ausmachen, werden vom Kapitalismus aufgegriffen? Oder anders gefragt: Worauf gründet der Kapitalismus seinen momentanen Erfolg?

Und?

Der Kapitalismus bedient den Nutzen- und den Marktgedanken. Die Fähigkeit, Märkte zu schaffen und zu nutzen, ist in uns angelegt. Sogar im Tierreich gibt es Märkte zum Beispiel bei Primaten. Der eine pflegt dem anderen das Fell und wird dafür anderweitig entlohnt, etwa mit Unterstützung in Rangauseinandersetzungen, mit sexuellen Diensten oder mit Futter. Dabei handeln die Affen, und auch die Menschen vor der Erfindung des Geldes, zunächst altruistisch, denn sie gehen in Vorleistung und somit das Risiko ein, keine Gegenleistung zu erhalten.

Sie wollen die Welt verbessern - wenigstens ein bisschen: Daniel Kerber baut besondere Flüchtlingszelte und Enric Duran versteht Kreditbetrug als politischen Akt gegen das globale Finanzsystem.

Aber man könnte doch auch mit unserem Trieb zur Kooperation argumentieren. Dann wären vielleicht Sozialismus oder Kommunismus die geeigneteren Wirtschaftsmodelle.

In kleinen Gemeinschaften, in denen jeder jeden kennt und jedem vertraut, sind kommunistische Systeme in der Tat möglich, weil hier Eigennutz und Gemeinwohl nahezu identisch sind. Die Amish people sind so ein Beispiel. Es bedarf allerdings einer Kontrollinstanz. Bei den Amish ist das die Religion. In größeren Verbänden funktioniert das so nicht. Denn sowohl Sozialismus als auch Kommunismus ignorieren etwas, das in den Sozialwissenschaften inzwischen als Grundbedingung unserer Existenz gesehen wird: das Sozialdilemma.

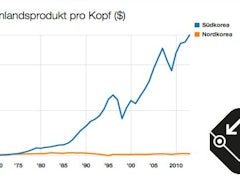

Ist der Sozialismus dem Kapitalismus überlegen? Oder andersrum? Drei grafische Argumentationshilfen für die nächste Grundsatzdebatte.

Was bedeutet das?

Dass in einem Konflikt zwischen Eigennutz und Wohlfahrt des Ganzen mit größerer Wahrscheinlichkeit der Eigennutz gewinnt. Es mag zwar sein, dass die beste aller Lösungen darin besteht, dass alle sich kooperativ verhalten, aber derjenige, der schwarzfährt, hat einen Vorteil gegenüber allen. Er kann Bahn fahren, leistet aber selbst keinen Beitrag. Diese Situation kann man in Öffentliche-Güter-Spielen experimentell nachempfinden. Hat man tausendfach getan. Es kommt immer dasselbe raus: Kooperation ist aus sich heraus nicht stabil. Das ist das, was in sozialistischen Systemen nicht beachtet wurde. Oder nicht gewusst. Oder nicht gewusst werden wollte. Man hatte eine falsche Vorstellung von der Natur des Menschen.

Können Kultur und Umwelt die Natur des Menschen nicht verändern?

Meiner Ansicht nach nicht. Homo sapiens bleibt Homo sapiens. Adam und Eva sind unverändert.

Aber es gibt doch etliche Beispiele für die Veränderung des Menschen. Bei den alten Griechen etwa galt Homosexualität als natürlich, heute ist das Gegenteil der Fall. Früher kümmerten sich ausschließlich Frauen um die Aufzucht der Kinder, heute auch die Männer . . .

Das sind alles Ansichten oder Werte. Und die ändern sich natürlich. Aber das kratzt nicht an der Natur des Menschen, sondern nur an seiner Interpretation der Natur. Und, noch etwas ganz Wichtiges: Unsere Handlungsoptionen haben sich verändert.

Zum Beispiel?

Nehmen wir die Aggression. Es gibt viele, die behaupten, der Mensch sei früher reizbarer gewesen und hätte schneller zur Waffe gegriffen als wir heute in der zivilisierten Welt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mehr das Gewaltpotenzial in uns tragen. Wenn die Umstände es begünstigen, kommt all das wieder raus, zum Beispiel bei einem Amoklauf, oder einem erweiterten Suizid oder einem Nachbarschaftskrieg. Nur: Wir haben in der Regel nichts davon, gewalttätig zu sein, weil wir unsere Lebensziele inzwischen friedfertig besser verfolgen können.

Der Rohstoff des Kapitalismus ist das Geld. Zuvor konnten die Menschen nur so viel besitzen, wie in ihr Zelt oder ihre Höhle passte . . .

Stimmt nicht ganz, man konnte schon vor der Erfindung des Geldes vor etwa 3500 Jahren Reichtum akkumulieren beispielsweise durch große Viehherden.

Trotzdem hat das Geld unser Leben verändert, oder?

Und wie! Durch die Neolithische Revolution vor etwa 10 000 Jahren, mit der der Mensch sesshaft wurde, sind die Menschen von der aneignenden zur produzierenden Lebensweise übergegangen. Sie konnten jetzt für sich selbst, aber eben auch für andere produzieren. Der Tauschhandel hat die Arbeitsteilung gefördert. Der Mensch musste nicht mehr Getreide anbauen, Vieh halten und Kleidung nähen. Er konnte sich auf eine Sache konzentrieren. Das Problem vor der Erfindung des Geldes war nur: Es brauchte Vertrauen, und ein gemeinsames Maß für den Wert der Waren und Leistungen. In der erweiterten Familiengruppe war das gegeben, aber beim Handel mit den Nachbarn vielleicht schon nicht mehr. Zwischen fremden Individuen war deshalb ein neues Maß der Verlässlichkeit notwendig. Das Geld hat bewirkt, dass die Menschen für größere Märkte, nicht mehr nur für das eigene Dorf produzieren konnten.

Menschliche Arbeit hat sich also weiterentwickelt, tierische Arbeit nicht?

Könnte man so sagen. Tiere verrichten von Generation zu Generation dieselben Arbeiten, während der Mensch dazu übergegangen ist, sich extrem zu spezialisieren. Das ist effektiver. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist: Der Mensch verändert mit seiner Arbeit die Natur, Tiere nicht.

Der Kapitalismus erfasst den letzten unberührten Raum: Ein weltweites Netzwerk arbeitet daran, Bäumen, Flüssen und Tieren Preise zu geben. Das kann sie schützen - oder zerstören.

Der Biber kann auch Fluss- in Sumpflandschaften verwandeln.

Aber nicht im selben Ausmaß wie wir.

Waren die Menschen früher nicht naturverbundener?

Nein, der edle Wilde, der den Hirsch um Verzeihung bittet, bevor er ihn tötet und im Einklang mit der Natur lebt, ist nur eine romantische Vorstellung. Inzwischen ist bewiesen: Auch naturnahe Völker haben null Mentalität für Naturschutz. Ihnen fehlen einfach nur die Mittel, die Natur auszubeuten. Gibt man ihnen Kettensägen in die Hand, nutzen sie sie genauso wie wir.

Sie haben auch ein Buch über Angeber geschrieben. Sind Sie selbst einer?

Klar bin ich ein Angeber. Wir alle sind Angeber. Unser Leben ist nicht denkbar, ohne dass wir unsere Qualitäten annoncieren.

Wie geben Sie an?

Ich habe zum Beispiel einen Doktortitel erworben. Hätte ich das nicht getan, hätte niemand gewusst, wie clever, schlau, fleißig und diszipliniert ich bin. Ich hätte das von mir behaupten können, aber wer sollte mir das glauben? Ich will jetzt meinen Kollegen nicht zu nahe treten, aber in den allermeisten Fällen sind Doktorarbeiten in einem engeren Sinn nicht produktiv, sondern gemessen an Lebensnützlichkeit eher überflüssig. Darin gleichen sie dem prahlerischen Pfauenrad. Sie weisen nur den Verfasser als jemanden mit besonders nachgefragten Qualitäten aus, als jemanden, der in der Lage ist, sich drei, vier Jahre auf den Hosenboden zu setzen und diszipliniert ein anspruchsvolles Ziel zu verfolgen.