Wenn es um die besten Strategien geht, das Coronavirus zu bekämpfen, wird oft Südkorea genannt. Das Land hat den Anstieg der Infektionszahlen gebändigt, relativ wenige Todesfälle zu verzeichnen - und das alles ohne strengen Lockdown. Einer der wichtigsten Gründe für den Erfolg ist Früherkennung: Bis zu 15 000 Tests täglich werden vorgenommen, auch an Patienten ohne Symptome. Dieses Programm funktioniert, weil die Gesellschaft in Südkorea so durchdigitalisiert ist wie kaum eine andere. Und weil sich die Bürger auf staatliche Überwachung einlassen, die in anderen demokratischen Ländern als Bruch der Privatsphäre gedeutet würde.

Daten aus Kreditkarten und aus Mobiltelefonen helfen bei der Suche nach Menschen, die mit Infizierten Kontakt hatten. Nirgends auf der Welt wird so viel bargeldlos bezahlt, die Bewegungen von Kreditkartenbesitzern werden aufgezeichnet. Auch die Mobiltelefondichte ist beispiellos. Dank 860 000 4G- oder 5G-Funkmasten gibt jedes Mobiltelefon fast rund um die Uhr den Aufenthaltsort des Besitzers preis. Dazu kommt eine hohe Dichte an Überwachungskameras in Südkorea, jeder Mensch wird im öffentlichen Raum täglich mehrere Male gefilmt.

So können Gesundheitsbehörden nicht nur Kontaktpersonen von Infizierten ausfindig machen. Sie können auch nachverfolgen, wer wen angesteckt haben könnte, wie verbreitet das Virus wirklich ist. Auf den Internetseiten lokaler Verwaltungen oder via App kann jeder sehen, wo die neuesten Infektionen aufgetreten sind. Für jeden, der wissen will, wo er in Zeiten der Pandemie besser nicht hingehen sollte, ist das gut.

Für Datenschützer ist Südkoreas schöne neue Welt hingegen eher ein Albtraum: Bewegungsprofile, angereichert mit Bildern von Überwachungskameras, dazu Informationen zum Konsumverhalten - zum gläsernen Bürger fehlt da nicht mehr viel. Manche Länder gehen sogar einen Schritt weiter. Sie wollen nicht nur wissen, wo sich das Smartphone eines Bürgers befindet, sondern auch, was darauf gespeichert ist.

In Israel überwacht der Inlandsgeheimdienst die Handys der Bürger

In der Hightech-Nation Israel etwa hat die von Benjamin Netanjahu geführte Übergangsregierung per Notstandsverordnung die Bürgerüberwachung durch Handydaten in die Hände des Inlandsgeheimdienstes gelegt und zunächst nicht einmal das Parlament eingebunden. Der Schin Bet darf nun Technologien einsetzen, die bisher nur im Antiterrorkampf gestattet waren. Jeder positive Corona-Test löst beim Schin Bet eine Kette an Datenabfragen aus: Mit wem war der Patient in den vergangenen zwei Wochen in Kontakt und wie lange? Wo war die Person unterwegs?

Neben GPS-Daten werden 14 Sensoren der Smartphone ausgewertet, die etwa Bewegung, Beschleunigung oder die Lichtverhältnisse messen, Auskünfte, welches Wlan-Netz oder Gerät mit Bluetooth sich in der Nähe befunden hat. Das ermöglicht dem Geheimdienst tiefe Einblicke in die Privatsphäre von jedem, der sich in Israel aufhält - weit über Standortabfragen bei Smartphones hinaus. "Man kann richtig in die Inhalte hinein, in die sozialen Netzwerke desjenigen und in seine E-Mails", sagt Cybersecurity-Spezialist Isaac Ben-Israel im israelischen Armeeradio.

In Israel nimmt der Inlandsgeheimdienst tiefe Einblicke in private Handys: Passanten in Jerusalem.

Israelische App, die Ansteckungsrisiken erkennt.

Die israelische Polizei kontrolliert das Einhalten von Distanzregeln - auch in einer Talmudschule in der Stadt Bnei Brak.

Dass der Geheimdienst die Erkenntnisse mit bereits vorhandenen Daten für andere Ziele abgleicht oder dass er sie nach dem Ende der Krise nicht wieder löscht - diese Sorgen treiben vor allem Datenschützer um. Der Großteil der Bevölkerung hält die Überwachung bisher für richtig. Schließlich ermöglicht sie, dass Personen, die Infizierten zu nahe kamen, automatisch eine SMS mit der Aufforderung bekommen, sich in Quarantäne zu begeben.

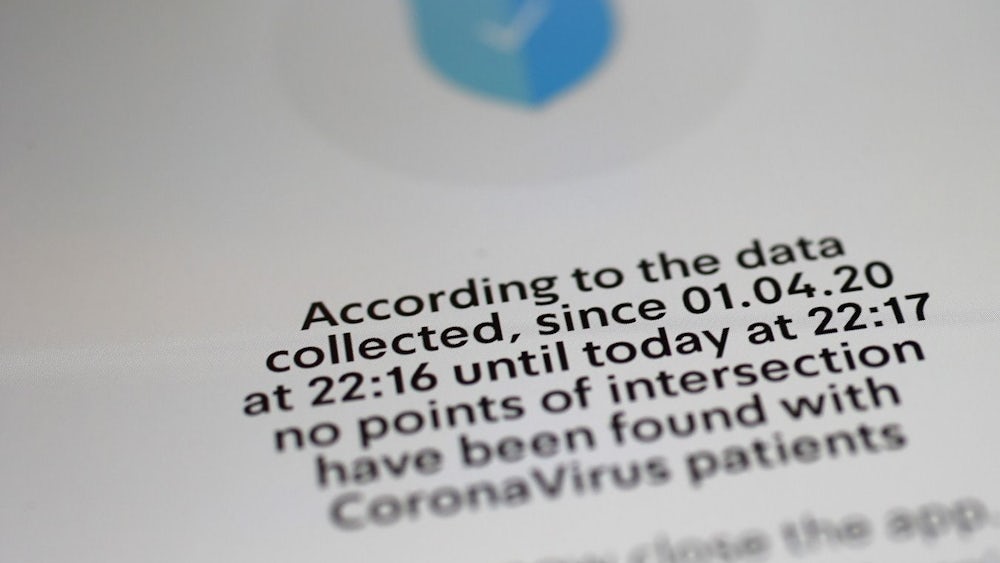

Freiwillig nutzen bereits 1,6 der 6,5 Millionen Smartphone-Besitzer in Israel die App "HaMagen", hebräisch für "Das Schutzschild". Durch den Abgleich der Handydaten zeigt sie Usern an, ob sie in der Nähe eines Verdachtsfalls waren. Verteidigungsminister Naftali Bennett will nun noch ein System aufbauen, das die Bewegungen Infizierter in Echtzeit überwacht - unter Beteiligung umstrittener Dienstleistern für Spionagesoftware wie der Firma NSO. Bisher legt das Justizministerium ein Veto ein, Bürgerdaten sollten nicht Privatfirmen überlassen werden. Bennett hingegen sagt: "Wir befinden uns im Krieg. Ich will nicht auf ein Werkzeug verzichten, das den israelischen Bürgern helfen könnte."

"Leute müssen ihr Einverständnis erklären", sagt EU-Datenschutzbeauftragte Jourová

In der Europäischen Union mit ihren vergleichbar strengen Datenschutz-Richtlinien wären solche weitgehenden Maßnahmen hingegen undenkbar. "Selbst in so einer Ausnahmesituation müssen die Grundsätze des Datenschutzes respektiert werden", sagte EU-Kommissarin Věra Jourová.

Die Datenschutzgrundverordnung sieht strenge Regeln vor allem für Anwendungen vor, bei denen persönliche Daten der Nutzer gespeichert werden. Laut Jourová sollten solche Apps darum mindestens zwei Bedingungen erfüllen: "Erstens müssen die Leute informiert werden und ihr Einverständnis erklären. Und zweitens dürfen die Daten nur für eine kurze, klar begrenzte Zeit gespeichert werden."

Gerade eruiert die EU-Kommission, ob es möglich wäre, sich mit den Mitgliedern auf gemeinsame Standards für Anwendungen zu einigen - dann könnten die Apps möglicherweise Teil einer abgestimmten Exitstrategie für die Lockerung von Beschränkungen sein, heißt es aus der Kommission.

Dafür wäre es hilfreich, wenn die Apps aus benachbarten Ländern miteinander kommunizieren könnten - damit etwa ein Grenzgänger nicht "verloren" geht, wenn er im Nachbarland seiner Arbeit nachgeht. Die Bundesregierung dringe auf die Anwendung nur einer App in ganz Europa, sagte am Montag ihr Sprecher Steffen Seibert. Das Schlimmste wäre, wenn viele verschiedene benutzt würden.

Österreich denkt über verpflichtende Tracking-Apps nach

Die bereits in Europa eingesetzten Apps sind bisher vergleichsweise zurückhaltend: Tschechien etwa hat mit seinem Projekt "FreMen contra Covid" eine Anwendung entwickelt, die "nichts vorschreibt, nichts verbietet, niemanden verfolgt und keine persönlichen Daten sammelt", so die Entwickler von der Technischen Hochschule in Prag. Das Programm will Menschenansammlungen verhindern, indem es Prognosen aufgrund von Bewegungsdaten trifft - und rät dann etwa, später einkaufen zu gehen.

Die Slowakei geht einen halben Schritt weiter: Die App "Bleib gesund" verfolgt die Aufenthaltsorte der Nutzer, jedoch anonymisiert: Statt mit Namen oder Telefonnummern werden die Anwender mit einem Code gespeichert, wer sich Infizierten auf 50 Meter nähert, bekommt eine Warnung aufs Handy. Gleichzeitig kann die App überwachen, ob sich Infizierte an die Quarantäne halten. Das per Handytracking zu überprüfen, hat sich die Regierung mit ihrer "Lex Korona" gestattet.

Die Anwendungen dieser Apps sind bisher freiwillig. Als in Österreich ein einflussreicher Politiker der regierenden Volkspartei andeutete, er könne sich eine verpflichtende App als Begleitmaßnahme zur Lockerung von Ausgangsbeschränkungen vorstellen, war die Kritik heftig.

Wer eine SMS erhält, muss ein Selfie schicken

Bislang hat nur Polen diesen Schritt gewagt: Seit 19. März ist dort die App "Kwarantanna Domowa" (Hausquarantäne) im Einsatz, da die Polizei bei mittlerweile 300 000 Personen in Quarantäne nicht mehr in der Lage ist, die Kontrollen offline durchzuführen. Wer sie auf sein Telefon lädt, erhält zu wechselnden Zeiten eine SMS. Danach hat der Nutzer 20 Minuten, um ein Foto aufzunehmen und abzuschicken.

Die Polizei soll so mit den GPS-Daten des Telefons sehen können, ob die Person in ihrer Wohnung ist. Die Nutzung der App war erst freiwillig, seit 1. April ist sie verpflichtend. Nur scheint sie theoretisch besser zu funktionieren als in der Praxis: Tausende Nutzer berichten von Funktionsstörungen.

Auch wegen der technischen Schwierigkeiten überlegt man in Polen, bald auf eine gesamteuropäische Lösung umzusteigen: 130 europäische Wissenschaftler und IT-Experten entwickeln derzeit eine Basissoftware für Corona-Apps, die gleichzeitig Datenaustausch unter den Staaten und Datenschutz ermöglichen soll. Sie trägt den sperrigen Titel "Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing", kurz Pepp-PT. Die Idee hinter der Initiative hingegen ist einfach: "Wir brauchen nicht noch eine App, wir brauchen einen einheitlichen Rahmen", sagt IT-Unternehmer Chris Boos, der das Projekt koordiniert.

Das europäische Projekt Pepp-PT setzt auf Freiwilligkeit und Anonymität

Die Plattform ist ein Software-Gerüst, auf dem App-Entwickler aufsetzen können. An der deutschen Umsetzung sind das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Heinrich-Hertz-Institut (HHI) beteiligt. Die App basiert auf der Bluetooth-Funktechnik und soll komplett anonym funktionieren. Jedes Handy, auf dem die Software läuft, erhält eine zufällige Identifikationsnummer, die sich regelmäßig ändert. Andere Geräte, die sich für einen bestimmte Zeitraum in der kritischen Reichweite von weniger als zwei Metern befinden, werden lokal und verschlüsselt gespeichert - aber nur die pseudonyme Identität, die keinen Rückschluss auf den Nutzer zulässt.

Nach einer positiven Diagnose überträgt der Erkrankte die Liste der IDs einem zentralen Server. Dann werden Kontaktpersonen per Push-Nachricht aufgefordert, sich testen zu lassen. Nie werden persönliche Informationen, Standortdaten oder andere Merkmale gespeichert, die ermöglichen, Infizierte oder ihre Kontakte zu identifizieren. An der Entwicklung sind der Bundesdatenschutzbeauftragte und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beteiligt. Und: Keiner wird gezwungen, die App zu installieren.

Aus der Freiwilligkeit folgt die große Herausforderung: Die Wissenschaftler hoffen, dass 60 Prozent der Bevölkerung die App nutzen - in Deutschland wären das 50 Millionen Menschen. Vor allem ältere Leute, die besonders gefährdet sind, besitzen oft kein Smartphone. Deshalb denken die Forscher daran, auch Bluetooth-Armbänder oder andere tragbare Geräte zu verteilen. Die Pepp-PT-Plattform soll im Lauf dieser Woche fertig sein. Die App für deutsche Nutzer soll nach Ostern veröffentlicht werden.

M. Baumstieger, K. M. Beisel, B. Dörries, A. Föderl-Schmid, V. Großmann, T. Hahn, F. Hassel, S. Hurtz