Der 23. Juli 1914 ist ein Tag, der die gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts prägen soll. An diesem Donnerstag im Hochsommer übergibt ein hoher Vertreter Österreich-Ungarns ein Dokument an die Regierung in Belgrad. Der britische Außenminister Sir Edward Grey wird es "eines der ungeheuerlichsten Dokumente von einem Staat an einen anderen, unabhängigen Staat" nennen. Es ist ein Ultimatum mit unannehmbaren Bedingungen. Es wird binnen weniger als zwei Wochen zu Kriegserklärungen zwischen den großen europäischen Staaten führen.

Am Morgen dieses verhängnisvollen 23. Juli können Leser der Münchner Neuesten Nachrichten ihrem Blatt allerdings nur Indizien entnehmen, die auf die kommenden Ereignisse hinweisen, und die erst auf den hinteren Seiten.

Auf ihrer Titelseite veröffentlicht die Zeitung einen knappen Bericht "aus militärischen Kreisen" über den Zustand der deutschen Luftflotte. Deutschlands Nachbarn im Osten und Westen hätten die Bedeutung der jungen Waffendisziplin klar erkannt, schreibt der namentlich nicht genannte Experte. Sie seien mit allen Kräften bestrebt, ihre Luftflotten auszubauen. Seine Folgerung: "Deutschland darf nicht zurückstehen."

Reißverschluss, Damenbinde und Teebeutel: Der Erste Weltkrieg beförderte so manche nützliche Erfindung, ohne die wir uns das Leben heute nicht mehr vorstellen können.

Von den Münchner Neuesten Nachrichten wird der Bericht gewürdigt, doch zugleich relativiert. Der Verfasser eile "mit seinen Annahmen den tatsächlichen Verhältnissen weit voraus", heißt es. Dass diese Verhältnisse sich bald in atemberaubenden Tempo verändern würden, ahnt man noch nicht. Im Ersten Weltkrieg dienten Flugzeuge zunächst zu Erkundungszwecken, wurden zunehmend jedoch auch als todbringende Waffenträger genutzt.

Sensationsprozess um Pariser Intimitäten

In Frankreich erregt indes ein Mordprozess großes Aufsehen. Politische Verwicklungen, Liebschaften in höchsten Kreisen und ein schweres Verbrechen - hier steckt alles drin. "Auf der Anklagebank sitzt eine Frau, die von den höchsten Sprossen der sozialen Leiter herunterstieg zur rächenden, leidenschaftlich blinden Bluttat", schreibt der Zeitungskorrespondent.

Die Frau ist Henriette Caillaux, zweite Ehefrau des ehemaligen französischen Premierministers Joseph Caillaux. Sie hatte am 16. März 1914 den Chefredakteur des Figaro in seinem Büro erschossen. Das konservative Blatt hatte zuvor eine Schmutzkampagne gegen den linksgerichteten Politiker Caillaux geführt und plante im Zuge dessen auch die Veröffentlichung zweier sehr privater Schreiben. Es ging um Briefe, die Caillaux während seiner ersten Ehe an Henriette geschrieben hatte, die damals noch seine Geliebte war.

Von der "Krüger-Depesche" zum "Panthersprung von Agadir": Vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges verschlechtern mehrere Krisen die Beziehungen der europäischen Mächte. Vor allem der deutsche Kaiser Wilhelm II. trägt dazu bei, dass 1914 das politische Klima auf dem Kontinent vergiftet ist. Ein Affären-Überblick.

Die zweite Madame Caillaux wollte jedenfalls nicht zulassen, dass "unsere ganze Intimität" der Öffentlichkeit preisgegeben werde. Mit einer kleinen Browning-Pistole, die sie, wie es heißt, "im Muff trug, neben dem Handspiegel und der Puderdose, diesen harmlosen Waffen schöner Pariserinnen", fuhr sie in die Redaktion des Figaro, zu Chefredakteur Gaston Calmette. "Als die verzweifelte, für ihre und des Gatten Ehre und Ehrgeiz zitternde Frau den verhaßten Mann vor sich sah, schoß sie, ein-, zwei- drei- ... sechsmal!", heißt es - und nun muss sich Madame Caillaux also wegen Mordes vor Gericht verantworten. Ihr Mann verteidigt sie. Er wird ein paar Jahre später selber im Gefängnis landen - wegen seiner Deutschland-freundlichen Haltung im Ersten Weltkrieg.

Doch davon wissen die Akteure am 23. Juli 1914 noch nichts. Und schon gar nicht, dass Wien mit Unterstützung aus Berlin dabei ist, einen Waffengang mit Serbien anzuzetteln, der in einen Weltkrieg münden wird ( hier mehr dazu). Wenige Stunden vor der Übergabe des verhängnisvollen österreichischen Ultimatums an Belgrad, glauben der Zeitung zufolge immer noch alle Seiten an ein gütliches Ende des Konflikts:

- Die Münchner Neuesten Nachrichten analysieren, dass "der österreichisch-ungarische Schritt in einer Form erfolgen wird, die eine solche (friedliche) Lösung für Serbien erleichtert". Überall sei man überzeugt, dass Österreich "nichts Unbilliges fordern" werde. "Eine friedliche Auseinandersetzung ist durchaus möglich und, wir möchten sagen, sogar wahrscheinlich."

- Die russische Regierung in Sankt Petersburg ist dem Blatt zufolge ruhig und abwartend: "Wie unser dortiger Mitarbeiter telegraphiert, glaubt man in Regierungskreisen, daß die Spannung bald nachlassen werde und die beiden Staaten sich verständigen würden."

- Zudem zitiert die Münchner Zeitung einen Bericht der Londoner Westminster Gazette: Diese habe gehört, dass die noch nicht überreichte Note "keineswegs den Charakter eines Ultimatums" haben werde.

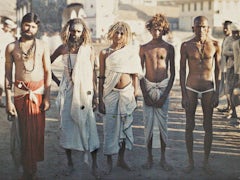

Ein einmaliges Archiv aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg: Der Idealist Albert Kahn schickte Fotografen um die Welt, um mit der neuen Technik der Farbfotografie das Leben ferner Menschen und Kulturen zu dokumentieren. 100 Jahre später sind die Bilder in einer Ausstellung in Bonn zu sehen.

Gewisse Indizien, die in eine andere, eine kriegerische Richtung weisen, werden zwar auch gemeldet, allerdings ohne ihnen große Bedeutung zuzumessen.

- So berichtet die Zeitung, Österreichs Außenminister Leopold Berchtold kehre am nächsten Tag aus Salzburg nach Wien zurück.

- Auch Generalstabschef Franz Conrad von Hötzendorf sei aus Tirol wieder in der österreichischen Hauptstadt eingetroffen. Die politischen und militärischen Spitzen der Donaumonarchie kehren also an deren Schaltstellen zurück.

- Obwohl eine friedliche Lösung des Konflikts mit Serbien zu erwarten sei, bereite man sich in Österreich "selbstverständlich" auf die Möglichkeit vor, dass die Note zu einem Bruch mit Serbien führen könnte, berichtet die Zeitung zudem. "Einberufungen sind zwar noch nicht erfolgt. Es heißt aber, daß bei den Bezirkshauptmannschaften alle Vorbereitungen zu einer Mobilmachung getroffen seien."

So brannte die Welt vor 100 Jahren: Zu seltenen Filmaufnahmen schildern Historiker die Ursachen des Ersten Weltkrieges, das Grauen der Fronten und seine Auswirkungen.

Zur Übergabe des österreichischen Dokuments an Serbien weiß die Zeitung am Abend zu melden, dass diese nun unmittelbar bevorstehe: Die diplomatische Note sei von Kaiser Franz Joseph I. genehmigt worden und werde binnen Kurzem in Belgrad übergeben, heißt es zunächst. Noch kurz vor Andruck der Zeitung wird dann gemeldet, es werde immer wahrscheinlicher, dass die Note erst am nächsten Tag überreicht werde. Am kommenden Tag wird dann zu lesen sein, dass das Dokument doch bereits am Abend des 23. Juli übergeben wurde.

Pferdeomnibusse brennen

Das Hin und Her ist kein Zufall - was die Zeitung aber nicht weiß. Denn Österreich taktiert ganz bewusst beim Zeitpunkt der Übergabe des Ultimatums. Das Land will das Dokument den Serben erst dann zustellen, wenn der französische Präsident Raymond Poincaré einen Besuch bei Zar Nikolaus II. beendet hat. Den Verbündeten soll so die Möglichkeit genommen werden, schnell gemeinsam auf das Ultimatum zu reagieren.

Während in den Münchner Neuesten Nachrichten zu lesen ist, dass die russische Regierung nicht glücklich war, weil zeitgleich mit dem Besuch des französischen Staatsoberhaupts Zehntausende Arbeiter streikten, Pferdeomnibusse in Brand gesetzt und Polizeioffiziere verprügelt wurden, justiert die Regierung in Wien ihr Timing noch einmal nach: Die Überbringung des Dokuments an Serbien wird kurzfristig um eine Stunde nach hinten verschoben. Damit stellt Wien sicher, dass Poincaré aus Sankt Petersburg abgereist ist.

Der Verbrechen folgte der Weltenbrand: 1914 starben Österreichs Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie in Sarajevo durch Pistolenschüsse. Historische Fotos einer verhängnisvollen Reise.

Dieses Detail soll der Öffentlichkeit in den Staaten Europas allerdings erst Jahre später bekannt werden. Bereits am nächsten Tag wird sie anderes erfahren: Dass die Note Österreichs in Serbien ganz und gar nicht auf eine friedliche Beilegung des Konflikts abzielt.