Dieses Buch ist eigentlich unlesbar. Allein sein Umfang von fast 1400 Seiten macht es notwendig, das Werk in zwei Bänden herauszugeben, und wird manchen Leser abschrecken. Sein einziger Inhalt aber, die massenhafte Verbrennung menschlicher Leichname in allen erdenklichen Arten, macht die Lektüre nahezu unerträglich.

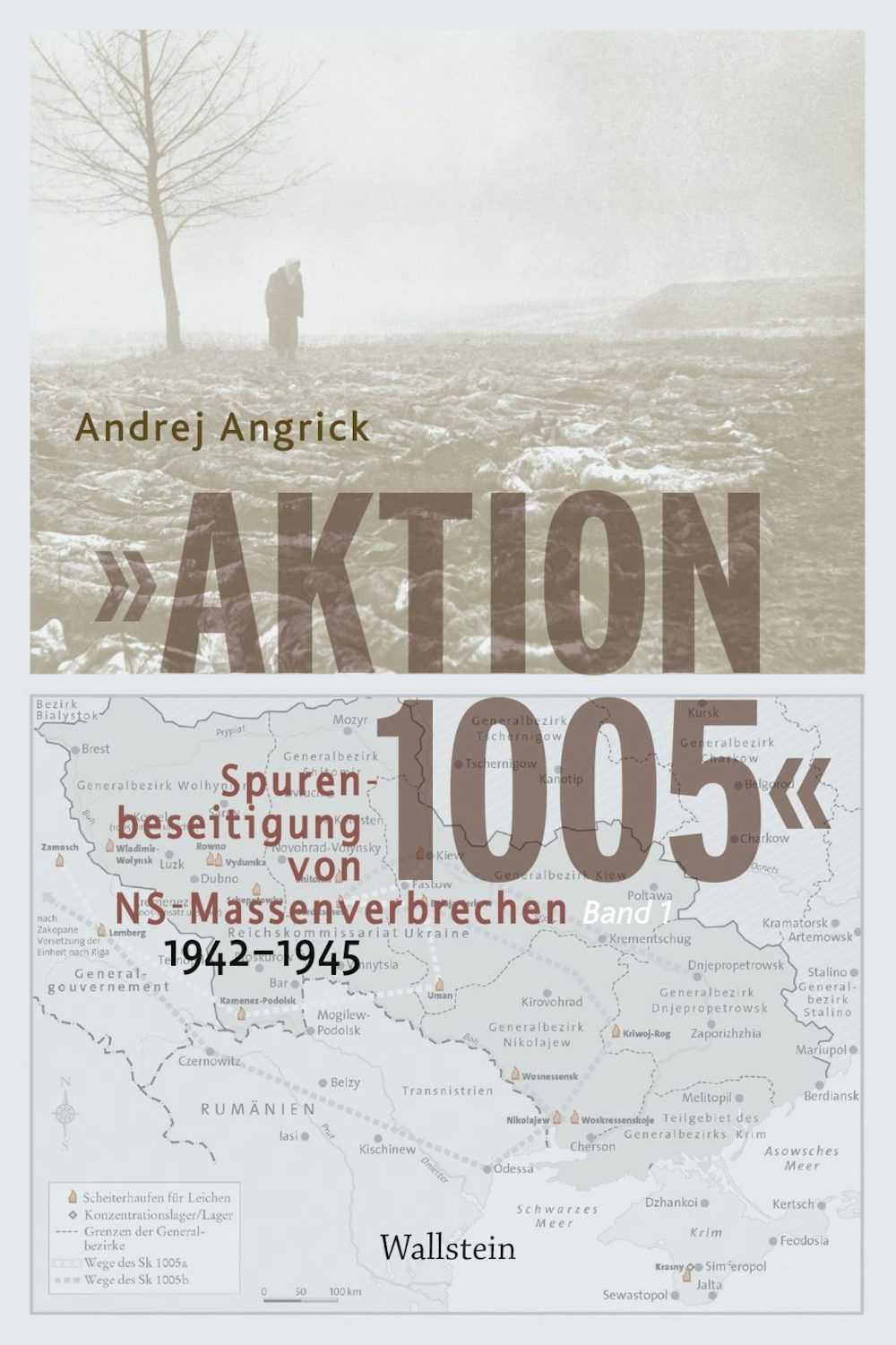

Es ist kaum in einem Stück, sondern nur dosiert lesbar. Und doch ist es ein wichtiges Werk, dem man sich aussetzen sollte. Nie zuvor hat ein Autor so detailliert und umfassend über die "Aktion 1005" geschrieben, der von Heinrich Himmler befohlenen Beseitigung aller Massengräber im von den Deutschen besetzten Europa.

Mit der nach einem Aktenzeichen benannten "geheimen Reichssache" wurde der SS-Offizier Paul Blobel betraut, der als Kommandeur eines Sonderkommandos der Einsatzgruppe C zuvor für die Ermordung Zehntausender Menschen in der Ukraine verantwortlich war.

Die "Enterdungsmaßnahmen" sollten 1942, auf dem Höhepunkt der Judenvernichtung in Polen, vor allem einen "störungsfreien" Betrieb der Vernichtungslager ermöglichen, indem die tausendfach anfallenden Leichname möglichst rückstandsfrei und vor allem schnell beseitigt wurden, auch weil man eine Verseuchung des Grundwasser fürchtete.

Das Urteil eines Krakauer Gerichts gegen die Macher der ZDF-Serie "Unsere Mütter, unsere Väter" rührt an einer heiklen Frage: Grassierte Judenhass im polnischen Widerstand während des Zweiten Weltkriegs?

Nachdem die Wehrmacht aber Anfang 1943 in die militärische Defensive geriet und es der Roten Armee gelang, in der Folge immer mehr Gebiete zurückzuerobern, rückte die Beseitigung der in Massengräbern verscharrten Opfer der Einsatzgruppen in den Fokus - nicht zuletzt, weil die Alliierten schon im Dezember 1942 erklärt hatten, die Deutschen für ihre Verbrechen nach dem Ende des Krieges juristisch zur Verantwortung zu ziehen.

Die "Fortschritte" der Aktion 1005 wurden als "Wettermeldungen" oder "Holzeinschläge" getarnt nach Berlin an das Reichssicherheitshauptamt gemeldet.

Der Hamburger Historiker Andrej Angrick, bekannt durch seine Forschungen zu den Einsatzgruppen, nimmt den ungeheuren logistischen Aufwand in den Blick, der mit der Beseitigung von Millionen Leichen und mit der Camouflage der Tatorte verbunden war - und zwar in ganz Europa, nicht nur in Polen und der Sowjetunion, sondern auch in Südosteuropa und im Reich selbst.

Auf dem Gelände der Vernichtungslager Belzec und Treblinka etwa wurden nach deren Auflösung Bäume gepflanzt und Bauernhäuser errichtet.

Der typische "Enterdungsprozess" lief dabei in folgenden Schritten ab: Zunächst wurde die Umgebung mit einem Sichtschutz versehen, bevor Häftlinge die Gräber öffnen und die Leichen mit der bloßen Hand oder mit Werkzeugen ausgraben und mit Stangen herausziehen mussten.

Danach wurden die Leichen in meterhohe Scheiterhaufen aufgestapelt, entzündet und verbrannt. Anschließend zermahlte man die Knochenreste, manchmal mithilfe von motorbetriebenen Knochenmühlen.

Wertgegenstände und Zahngold wurden gesichert und die verbliebene Asche verstreut, in Einzelfällen auch als Düngemittel auf Felder.

In seiner quellengesättigten Beschreibung des Vorgangs an den verschiedenen Einsatzorten spart Angrick kein Detail aus: Das menschliche Fett etwa wurde bei einigen Aktionen an den unteren Grubenrändern abgeschöpft und als Brandbeschleuniger auf den Scheiterhaufen zurückgeführt.

Alle Leichen wurden stets mit dem Kopf nach außen gelegt, sodass es eigens eingesetzte Häftlinge gab, die die herabfallenden Köpfe einsammeln und wieder zurückwerfen mussten. Dokumentiert sind auch Fälle von Kannibalismus, in den die verzweifelten und ausgehungerten Menschen getrieben wurden.

Am Ende einer Aktion wurden alle daran beteiligten Häftlinge als "Geheimnisträger" ermordet, manche bei lebendigem Leibe in das Feuer geworfen.

Trotz aller Bemühungen blieben die Aktionen kein Geheimnis. Aus vielen Orten berichteten Zeitgenossen vom unerträglichen Gestank, den der Wind kilometerweit trug.

Im neun Kilometer von Belzec entfernten Ort Tomaszów Lubelski hielten sich die Einwohner mit Kölnisch Wasser getränkte Taschentücher vor die Nasen, und in der nahen Stadt Rawa-Ruska gingen angesengte Menschenhaare nieder.

Dass es einem Autor gelingt, durch sprachliche und stilistische Mittel Bilder im Kopf des Lesers zu erzeugen, gilt gemeinhin als Vorzug, bei der Lektüre dieses Buches aber wird man immer wieder vergeblich versuchen, diese unwillkürliche Reaktion des menschlichen Gehirns zu unterdrücken.

Denn vor dem geistigen Auge lässt Andrej Angrick eine dunkle apokalyptische Landschaft im Osten Europas entstehen, in der dichter Rauch und beißender Geruch das Atmen nahezu unmöglich machten, weil Tausende Scheiterhaufen mit verwesenden menschlichen Körpern loderten. Dabei bleibt seine Sprache stets sachlich und nüchtern.

An keiner Stelle verfällt er in Zynismus oder Sarkasmus. Vielmehr versteht sich Angrick als gewissenhafter Chronist der Aktion 1005, der möglichst lückenlos alle "Baustellen" (so einer der NS-Tarnnamen der geöffneten Massengräber) erfasst.

Dabei benennt Angrick auch die Leerstellen seiner jahrelangen Forschungen: viele Einzelaktionen, für die kaum oder keine Quellenbelege überliefert sind. Überraschen kann dies nicht, da alle ungewollten Mitwisser sofort nach dem Ende einer Aktion umgebracht und belastende Dokumente zum Großteil vernichtet worden sind.

In Einzelfällen kam es zu einer juristischen Aufarbeitung nach dem Ende des Krieges, sodass Angrick auf den Befragungen aufbauen kann. Hinzu kommen die von der Sowjetunion und von Jugoslawien nach der Rückeroberung der Gebiete dokumentierten Verbrechen, einige wenige Fotoaufnahmen, vor allem aber die Berichte der wenigen Überlebenden aus den Häftlingskommandos, denen die Flucht gelungen ist.

Ihnen will Angrick ein schriftliches Denkmal setzen. Denn dem Zeugnis der Überlebenden ist es zu verdanken, dass es den Nationalsozialisten nicht gelang, ihre Verbrechen vor der Nachwelt zu verbergen.

Der Holocaustforscher Raul Hilberg hat der Aktion 1005 seinerzeit in seinem großen Werk zur "Vernichtung der europäischen Juden" nur wenige Seiten gewidmet. Angrick kann es im Umfang (allein der Anhang aus Quellen und Register füllt mehr als 150 Seiten) und in der Anzahl der in die Tausende gehenden Fußnoten spielend mit dem "Hilberg" aufnehmen - aber nicht nur.

Ein Buch, das in eine Nacht ohne Morgen führt

Wie Hilberg hat Angrick mit der systematischen Durchdringung des gesamten Vernichtungsprozesses in ganz Europa echte Grundlagenforschung geleistet. Angrick benennt Orte und Verantwortliche, entflicht das Gewirr personeller und institutioneller Zuständigkeiten, eruiert Zahlen, klärt die Finanzierung der Aktion 1005 und rekonstruiert so minutiös den Verlauf einzelner Verbrennungen, etwa die Beschaffung des dafür notwendigen Brennholzes in riesigen Mengen und den Einsatz unterschiedlicher Brandbeschleuniger.

Das Geschehen ordnet er dabei in einen breiten Kontext der NS-Gewaltverbrechen, der polykratischen Herrschaft und vor allem des Kriegsverlaufes in der Sowjetunion ein.

Ein solches Thema zu erforschen und eine Sprache für das eigentlich Unaussprechliche gefunden zu haben, ist eine wissenschaftliche Höchstleistung; es in der vorliegenden Ausstattung und Qualität herauszugeben, eine verlegerische Großtat; es über Jahre mit ungewissem Ausgang finanziell zu fördern, eine mutige Entscheidung der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur.

Auch wenn Pathos und Metaphorik ob des Gegenstandes eigentlich unangebracht sind: Dieses Buch führt den Leser in eine Nacht ohne Morgen, in eine Dunkelheit ohne Licht. Seine Lektüre verändert den Blick auf die Welt. Mit Dante: "Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren."

René Schlott ist Historiker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er hat zuletzt mit Walter Pehle den Band "Anatomie des Holocaust. Essays und Erinnerungen von Raul Hilberg" (S. Fischer) herausgegeben.