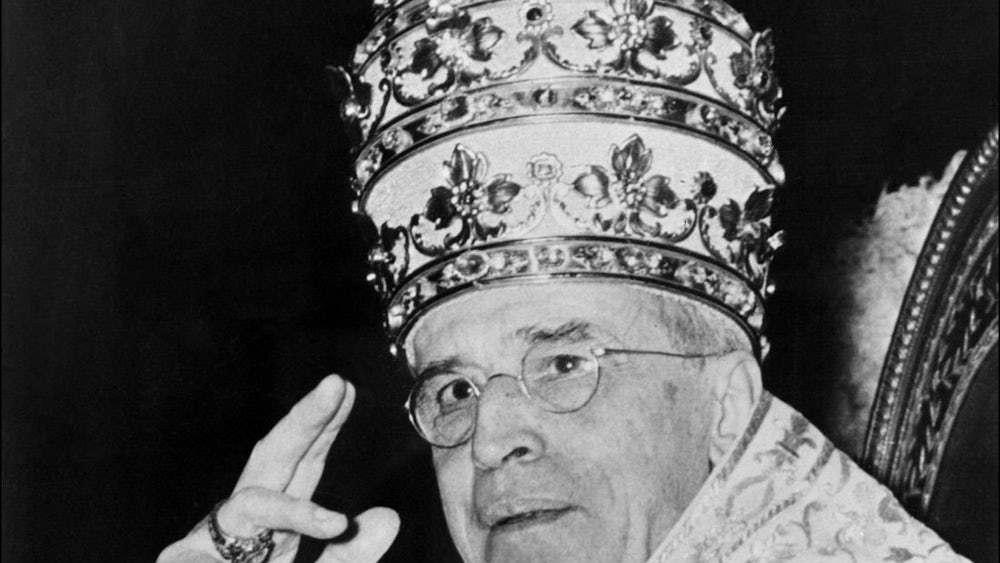

Am 2. März 1939 wird Kardinal Eugenio Pacelli zum Papst gewählt und nimmt den Namen Pius XII. an. Zuvor ist der 1876 geborene Italiener päpstlicher Gesandter in München und Berlin, zuletzt als Kardinalstaatssekretär, quasi Außenminister des Vatikans.

Pius führt die Kirche während des Zweiten Welkrieges bis zu seinem Tode 1958. Er gilt als großer Kirchenpolitiker: In sein Pontifikat fällt die Internationalisierung der Kirche und der Kampf gegen den "atheistischen Kommunismus". Besondere Impulse gibt er der Marienverehrung: Einmal erscheint ihm die Madonna, 1950 verkündet er das Dogma von der Himmelfahrt Mariä. Die Moderne bleibt ihm suspekt.

Der Pontifex gilt wegen seiner Rolle während des Zweiten Weltkrieges als umstritten: Der Vorwurf, den der Dramatiker Rolf Hochhuth 1963 mit seinem Werk "Der Stellvertreter" auf die Bühne brachte, lautet: Pius habe zum Holocaust geschwiegen, obwohl er früh über den millionenfachen Mord an den Juden Europas informiert war.

Um Pius zu entlasten, hat der Vatikan inzwischen zahlreiche Dokumente veröffentlicht, die Hilfsaktionen des Pontifex und kritische Aussagen über die Nazis dokumentieren. Das Verfahren zu seiner Heilgsprechung läuft.

Hans Küng, Jahrgang 1928, ist emeritierter Professor für ökumenische Theologie in Tübingen und Präsident der Stiftung Weltethos.

Der gebürtige Schweizer stand in den sechziger Jahren mit Joseph Ratzinger, dem heutigen Papst Benedikt XVI., in engerem Kontakt. Während Ratzinger unter dem Eindruck der 68er-Bewegung immer konservativer wurde, profilierte sich Küng mit kirchenkritischen Aussagen. Nachdem er die Unfehlbarkeit des Papstes öffentlich und grundsätzlich in Frage gestellt hatte, ließ der Vatikan dem Theologen die kirchliche Lehrerlaubnis entziehen.

Küng hat sich in seinem umfangreichen Œuvre auch mit Papst Pius XII. beschäftigt: In seiner Trilogie über Christentum, Islam und Judentum.

SZ.de: 1939 wurde Eugenio Pacelli zum Papst Pius XII. gewählt. Nach dem Krieg haben Sie sieben Jahre während seines Pontifikats in Rom studiert. Haben Sie Pius persönlich oft gesehen?

Hans Küng: Ja, das erste Mal 1948 in Castel Gandolfo aus unmittelbarer Nähe. Zwei Jahre später war ich bei der Definition des Dogmas über die Aufnahme Marias in den Himmel auf dem Petersplatz dabei und natürlich auch bei anderen Anlässen. Mehr als einmal sprach ich im Petersdom in dasselbe Mikrophon wie Pius, als die Pilgerzüge im Heiligen Jahr 1950 nach Rom strömten.

SZ.de: Wie hat der Papst auf Sie gewirkt?

Küng: Ich habe ihn damals sehr bewundert. Pius XII. war eine außerordentlich eindrucksvolle Gestalt. In vielen Bereichen tat er Gutes: Erste Konzessionen an die Volkssprache in der Liturgie, eine fortschrittliche Enzyklika zur Bibelexegese. Aber es kamen mir schon in Rom erste Zweifel.

SZ.de: Was löste Ihre Bedenken aus?

Küng: Als er die Arbeiterpriester verbot und die führende Elite der französischen Theologie absetzte, Leute wie Henry de Lubac und Yves Congar, die später Kardinäle wurden, auch Teilhard de Chardin.

SZ.de: Pius XII. ist heute vor allem deshalb umstritten, weil er nicht öffentlich den Holocaust anprangerte, über den er klar im Bilde war. Haben Sie sich damals in Rom auch schon damit beschäftigt?

Küng: Nein, erst später im Jahr 1963. Das ist mir erst durch Rolf Hochhuths Drama "Der Stellvertreter - ein christliches Trauerspiel" aufgegangen.

Marienverehrer, Antimodernist und Hochhuths "Stellvertreter": Der Umstrittene Papst Pius XII. in Bildern.

SZ.de: Inzwischen bemüht sich die katholische Kirche, den Papst als Helfer der verfolgten Juden darzustellen. Der Heilige Stuhl hat unzählige Dokumente veröffentlicht, die Hilfsaktionen und nazi-kritische Aussagen von Pius belegen. Wie sehen Sie seine Rolle im Nachhinein?

Küng: Aufs Ganze gesehen, bleiben trotz allem die Bedenken bestehen, dass Pius in der Frage des Judentums und des Holocaust versagt hat, weil er nicht die Kraft aufbrachte zu einem prophetischen Zeugnis. Er hat vor allen zu allen deutschen Verbrechen geschwiegen, wiewohl er seit 1942 vor allem über den Berner Nuntius sowie über italienische Militärpfarrer bestens Bescheid wusste. Selbst von seiner deutschen Vertrauten, Schwester Pasqualina, wurde er in der Causa Holocaust bestürmt - vergebens. Pius hat sich geweigert, den größten Massenmord in der Geschichte öffentlich zu kritisieren. Gegen dieses Faktum kann man nicht einfach irgendwelche Dokumente anführen.

SZ.de: Wie hätte ein solches "prophetisches Zeugnis" aussehen können?

Küng: Wie Clemens von Galen, der Bischof von Münster, erfolgreich gegen die Euthanasie protestierte, so hätte Pius gegen die Judenvernichtung protestieren müssen. Er hätte das Judentum nicht als Quantité négligable ( vernachlässigbare Menge; Anm. der Red.) behandeln dürfen. Für ihn war das Leid der Juden nicht so wichtig, für ihn gab es andere Prioritäten.

SZ.de: Was war Pius wichtiger?

Küng: In schwieriger Zeit wollte er die katholische Kirche als Institution erhalten, also Kurie, Hierarchie, Schulen, Vereine und sonstige Körperschaften. Der Kampf für Menschenrechte und Demokratie war Pius sein Leben lang zutiefst fremd.

SZ.de: Pius schwieg zu den Nazi-Verbrechen, um Schaden von der Kirche abzuwenden?

Küng: Er befand sich sicher in einer Zwangslage, in einem Gewissenskonflikt. Aber man darf nicht vergessen, dass er schon früh im Nationalsozialismus einen potentiellen Kooperationspartner sah.

SZ.de: Können Sie Beispiele nennen?

Küng: 1931, also zwei Jahre vor Hitlers Machtergreifung, drängte der damalige Kardinalstaatssekretär Pacelli den Reichskanzler Heinrich Brüning vom Zentrum, mit der NSDAP zu koalieren. Dann schloss er am 20. Juli 1933 jenes unselige Reichskonkordat mit dem nazistischen Regime ab. Außenpolitisch bedeutete das für Hitler eine erste und ungemein wichtige Anerkennung. Innenpolitisch integrierte das Abkommen die Katholiken und das widerstrebende deutsche Episkopat und den Klerus in das nazistische System.

SZ.de: Welche Rolle spielte die Kommunismus-Angst des Vatikan im Vorfeld dieser vertraglichen Verständigung mit den Nazis?

Küng: Deutschland sollte wohl als Bollwerk aufgebaut werden. Man muss dem späteren Papst zugutehalten, dass er früher als die meisten anderen den russischen Diktator Josef Stalin richtig eingeschätzt hat. Aber er hat auf der anderen Seite das nazistische System weniger schlimm als das kommunistische empfunden.

Er war sich der Affinität bewusst zwischen seinem eigenen, autoritären Kirchenverständnis - es war antiprotestantisch, antimodern, antiliberal und antisozialistisch - und dem faschistischen Staatsverständnis. Mit Blick auf die Begriffe "Einheit", "Ordnung", "Disziplin", "Führerprinzip" meinte er, in der NS-Ideologie Ähnlichkeiten zu erkennen. Die Nazis wollten auf staatlicher Ebene Ähnliches durchsetzen wie die katholische Kirche auf der religiös-übernatürlichen Ebene.

SZ.de: Seit 1930 war der Kardinalstaatssekretär Pacelli oberster Diplomat des Vatikan. Wie verhielt er sich nach 1933, als die deutschen Juden entrechtet und verfolgt wurden - und die Expansionspläne Hitlers offenkundig wurden?

Küng: Pacelli schwieg. Er unterließ es als Kardinalstaatssekretär, gegen die Nürnberger Rassegesetze von 1935 zu protestieren, er wandte sich nicht gegen das Reichspogrom von 1938 und den Überfall des faschistischen Italien auf Äthiopien 1935/36. Als Papst kritisierte er nicht die Invasion Italiens in Albanien an Karfreitag 1939. Und, was ihm die Polen schwer übel genommen haben: Er prangerte nicht den verbrecherischen Angriff von Hitlers Wehrmacht auf Polen an, den Beginn des Zweiten Weltkrieges.

SZ.de: Allerdings versuchte er noch wenige Tage vor Kriegsausbruch zu vermitteln.

Küng: Pius war immer für den Frieden, das will ich nicht bestreiten. Man kann ihn auch nicht billig auf die Schiene des Rüstungs- und Finanzprofiteurs schieben, so wie ihn Hochhuth darstellt. Aber er sah den Kampf der Nazis als Abwehr des Kommunismus. Hitler war für ihn im Vergleich zu Stalin das kleinere Übel. Seinen Kampf gegen den Kommunismus führte Pacelli auch nach 1945 fort. Da hat er Katholiken mit kommunistischem Parteibuch weltweit exkommuniziert. Aber vorher hat er es unterlassen, die formalen Katholiken in der NS-Führung - Hitler, Himmler, Goebbels und andere - zu exkommunizieren.

SZ.de: Nach dem Krieg zeigte er sich nicht als geläuterter Papst, der falsch gehandelt hatte.

Küng: Das war im Grunde auch das Schlimme. Schon deshalb ist er bestimmt kein Heiliger. Pius hat nie ein Schuldbekenntnis abgelegt, dass er wesentlich mehr hätte tun können. Natürlich weiß man, dass er sich mit diplomatischen Demarchen für die Rettung von Juden eingesetzt hat. 1942 und 1943 hielt er auch zwei Ansprachen, wo er kurz über das Schicksal der "unglücklichen Leute" klagt, die um ihrer Rasse willen verfolgt würden. Aber das Wort "Jude" nahm er nie öffentlich in den Mund.

SZ.de: Pius starb 1958. Wenige Jahre später fand das Zweite Vatikanische Konzil statt, die Kirche erneuerte sich. Gibt es heute noch spürbare Nachwirkungen von Pius' Pontifikat?

Küng: Man fragt sich, ob sich die Kurie in diesen Tagen nicht wieder auf den Spuren von Pius XII. bewegt: Zentralistisch, autoritär, inquisitorisch - und nicht ökumenisch, weltoffen und tolerant, wie es Pius' Nachfolger Johannes XXIII. gewollt hat.

SZ.de: Nimmt Papst Benedikt XVI. Anleihen beim umstrittenen Vorgänger?

Küng: So viel ich weiß, hat er nie direkt auf Pius XII. Bezug genommen. Aber er bewundert ihn sicher auch auf seine Weise. Bei unserem Treffen in Castel Gandolfo sprachen wir als Erstes über Pius XII., weil ich ihn 1948 am selben Ort aus der Nähe erlebt habe.

SZ.de: Derzeit läuft das Verfahren von Pius' Heiligsprechung. Welche Folgen hätte die Erhebung zur "Ehre der Altäre"?

Küng: Die Heiligsprechung von Pius XII. würde die Kanonisierung seiner kirchlichen Innen- und Außenpolitik sowie seines Pontifikatstiles bedeuten. Solcher kirchenpolitischer Missbrauch ist leider möglich, wenn ich daran denke, wie Pius XII. 1954 seinen Vorgänger Pius X. ( Pontifikat 1903 bis 1914, Anm. d. Red.) heiliggesprochen hat. Pius X., das war der Antimodernisten-Papst und geistiger Vater der heutigen Pius-Brüder.

Eine Heiligsprechung von Pius XII. wäre eine vatikanische Farce - und eine Desavouierung der Schuldbekenntnisse von Johannes Paul II. Ich kann Ihnen auch noch einen Kronzeugen nennen gegen eine Heiligsprechung von Pius ...

SZ.de: ... wen meinen Sie?

Küng: Einen, der wohl besser als andere berechtigt war, zu urteilen: Pius' Privatsekretär Robert Leiber, SJ ( Societas Jesu, Gesellschaft Jesu / Jesuiten; Anm. d. Red.). Meine damaligen Mitbrüder vom Collegium Germanicum und ich fragten ihn, ob der Papst ein Heiliger sei. Leiber antwortete ganz entschieden: "Nein, ein Heiliger ist er nicht, aber ein großer Mann der Kirche." Das ist, denke ich, die zutreffende Einschätzung: Pius XII. war ein bedeutender Mann der Kircheninstitution. Er verdient eine gerechte Beurteilung, aber keine Heiligsprechung.