Streiten sich ein Schriftsteller und ein Gentechniker. Der Literat möchte seine Zuhörer warnen, was die Gentechniker alles anstellen könnten mit der Menschheit. Von Satz zu Satz aber wird er verzweifelter, denn der Gentechniker knockt ihn mit so kurzen wie lakonischen Sätzen aus: "Warnen könntet ihr nur, wenn ihr uns voraus wärt. In Wirklichkeit hinkt ihr hinterher." Wolfgang Hildesheimer, der Schriftsteller, hat diese Szene 1975 entworfen, in seiner Rede über das "Ende der Fiktionen". Die technische und wissenschaftliche Entwicklung ist schneller und fliegt höher als die Fantasie des Literaten, lautete Hildesheimers These; alle Deutungen und Maßstäbe sind schon überholt, wenn sie formuliert werden, alle Warnungen und Begrenzungsversuche müssen hilflos bleiben.

Das ist jetzt 43 Jahre her, ein halbes Menschenleben und eine halbe Ewigkeit. 1975 legte eine Konferenz im kalifornischen Asilomar erste Regeln für den Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen fest; weltweit wurden damals 2000 Lochstreifen fressende Kleincomputer der Marke Altair 8800 verkauft, was eine Sensation war. Dass heute jedes Kind ein Smartphone an der Hand kleben hat, war unvorstellbar, dass man Gene neu zuschneiden und ganze Organe züchten kann, genauso. Hildesheimers These scheint jetzt erst in seiner ganzen Wucht zu gelten: Die menschheitsprägenden Technologien sind so sehr abgekoppelt von dem, was eine Gesellschaft fassen und voraussehen kann, dass jede ethische Bewertung, jede passgenaue Regel zu spät kommt; die Halbwertszeit der gültigen Maßstäbe jedenfalls ist kurz geworden. Vor einigen Jahren hieß es zum Beispiel, Stammzellen von Erwachsenen könnten nicht zum Klonen genutzt werden und seien völlig unbedenklich - diese Sicherheit ist mittlerweile dahin.

Das Fußball-Buch "Matchplan" beschreibt sehr lesenswert, wie Technik den Sport verändert. Nebenbei ist es eines der besten Bücher über den digitalen Wandel überhaupt.

Die Grenzen sind fließend geworden, die Grauzonen breit. Die Unterscheidung zwischen realer und virtueller Welt löst sich umso mehr auf, je stärker Beruf, Freizeit, Freundschaften, Beziehungen und das Familienleben im Internet stattfinden und das Leben ein großer Datenstrom wird. Private und öffentliche Räume werden ununterscheidbar, das Lokale ist zugleich global. Die Menschen informieren sich völlig anders als noch vor zehn Jahren; man kann nachts am Schreibtisch wildfremde Menschen beleidigen; kann ins Home-Office wechseln, als Selbstverwirklicher oder armer Heimarbeiter. Man kann sich in die ersten autonom fahrenden Autos setzen und die spannende Frage stellen: Wer ist schuld, wenn der Wagen nun jemanden überfährt?

Stammzellen von Erwachsenen galten als völlig unbedenklich - diese Sicherheit war bald dahin

Was gestern noch Versprechen war, kann heute schon Bedrohung sein. Als der Arabische Frühling blühte, waren Facebook, Google, Mailserver und Messengerdienste Motoren der Freiheit, der Emanzipation und der Aufklärung; als die Piratenpartei ihre Triumphe feierte, schien die Schwarmintelligenz transparenter Netzbürger ein neues Politikmodell hervorzubringen. Der völlig transparente Bürger ist wenige Jahre später eine Schreckensvision, das Netz ein Ort der Quasimonopole von Facebook, Google, Amazon, der Dominanz von hasstriefenden, rechtsradikalen Trollen, der unerklärten Cyberkriege staatlich aufgerüsteter Hacker. Der Fortschrittsoptimismus hat gelitten. Tim Berners-Lee, der vor 25 Jahren das Internet mit entwickelte, würde am liebsten mit einem neuen Netz noch einmal von vorn beginnen und alles besser machen. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari beschreibt in seinem Erfolgsbuch "Homo Deus", wie dereinst die Menschheit vergehen wird: Eine neue, totalitäre Religion, der Dataismus, wird das Heil im Algorithmus versprechen; die Leute werden ihm folgen, bis der Algorithmus die Menschen überflüssig findet. Sie werden nicht dagegen kämpfen, sich auflehnen gegen den Untergang. Sie werden ihn klasse und moralisch einwandfrei finden.

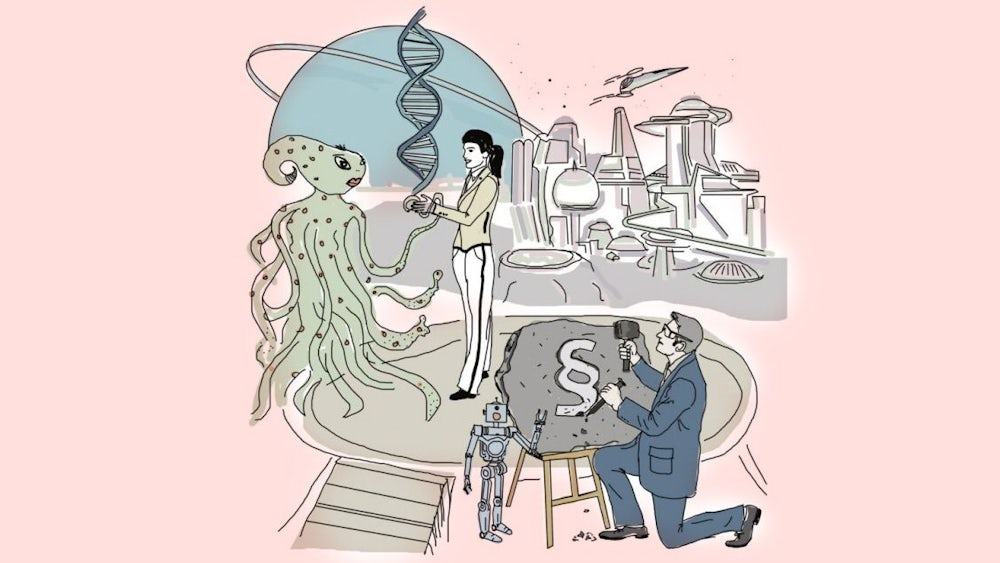

Solche Schauergeschichten haben ihren Reiz und ihren Nutzen: Sie zeigen, wohin sich die Welt entwickeln kann, wenn es so weitergeht wie bisher. Sie können aber auch zur Resignation verleiten: Wenn ohnehin alles verloren ist, warum dann noch etwas ändern wollen? Es spricht aber alles dafür, das Rennen nicht aufzugeben, das Wolfgang Hildesheimer für verloren hielt. Es ist auch heute noch offener, als es dem Schriftsteller vor 43 Jahren erschien. Vor allem bleibt einer Gesellschaft, die offen, frei, gerecht bleiben will, gar nichts anderes übrig, als einen Weg zu suchen zwischen Fortschritt und Fortschrittsbegrenzung, zwischen Machbarem und Gewolltem.

Es entsteht ja kein ethikfreier, gewissermaßen neutraler Raum, wenn eine Gemeinschaft technische und wissenschaftliche Entwicklungen nicht mehr nach allgemeinen Maßstäben wertet und kontrolliert, wenn man etwa im Netz faktisch Anarchie zulässt. Es entstehen dann andere Werte; im Augenblick wächst eine Ethik zugunsten der Nutzeroptimierung und des optimierten Nutzers heran.

Die Optimierung des Lebens für jeden einzelnen Nutzer ist zunächst einmal eine großartige Sache. Sie ist auf die je eigenen Bedürfnisse zugeschnitten, sie erscheint menschenfreundlich und freiheitlich. Der Algorithmus weiß, welches Buch einen interessieren, welches Auto man brauchen und in welchen Menschen man sich verlieben könnte. Die Nutzeroptimierung gilt nicht nur im Netz. Sie gilt für das Dienstleistungsgewerbe, die Genforschung, die Reproduktionsmedizin, etwa, wenn ein Paar mitbestimmt, ob es ein krankes oder gesundes Kind bekommen will. Es entsteht eine Gesellschaft der Nutzer.

Das bringt eine radikale Individualisierung mit sich. Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Einzelnen; sie gilt es zu befriedigen, die Möglichkeiten zu nutzen und auszuweiten. Jeder allgemeine Maßstab, jeder übergreifende Anspruch steht im Verdacht, dem Nutzer im Weg zu stehen, Instrument der Unfreiheit zu sein. Diese Bereiche des Ungeregelten befördern das Nutzdenken: Was eine Neuerung dem Käufer, Ratsuchenden, Interessenten bringt, ist offenbar, alle Fragen darüber hinaus werden zweitrangig.

Unternehmen überwachen Mitarbeiter und Maschinen entscheiden über Meinungsfreiheit. Vier Beispiele zeigen, dass technischer Fortschritt auch nach hinten losgehen kann.

Der Preis aber ist hoch: Der optimierte Nutzer beherrscht dieses System weniger, als dass es ihn beherrscht. Er ist ein berechenbar gewordener Datenlieferant. Der Abweichler fällt aus dem System, wenn er krank ist oder arm zum Beispiel, wenn er nicht mehr nutzt und sein Nutzerverhalten zu wünschen übrig lässt, wenn seine Kundenprofile oder Bonitätsdaten ins Negative drehen; leise und nach außen hin gewaltfrei geschieht es: Irgendwann ist der Account gesperrt. Ohne ein ethisches Gegenüber, das Maßstäbe und Grenzen setzt, das verlangsamt und den Zweifel sät, gehört das Netz, gehören die rasanten Entwicklungen den Starken, den Leistungsfähigen, denen, die es sich leisten können; stehen die Einzel- und Gruppenegoismen über dem Gemeinwohl.

Die Situation erinnert in manchem ans Zeitalter der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Auch da entwickelten sich in einer für damalige Verhältnisse unfassbar kurzen Zeit neue Techniken und neue Lebensformen und warfen erst einmal die geltenden ethischen Standards über den Haufen: Bauern zogen in die Stadt und wurden ausgebeutete Proletarier, Unternehmer kämpften rücksichtslos um ihren Platz auf dem Markt und um ihr Monopol. In harten und langen Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern, dem Staat entstand aber ein neues Regelwerk, das sich um 1850 herum niemand hätte vorstellen können. Warum sollte das jetzt nicht auch gelingen?

Traditionelle Wertelieferanten wie Kirchen und Parteien sind geschwächt

Die Lage ist also nicht hoffnungslos, wohl aber schwierig. Die traditionellen Wertelieferanten sind geschwächt und verunsichert: Kirchen, Gewerkschaften, Parteien. Nach und nach erst entdecken Politiker, Philosophen und Theologen, dass auch das Netz eine Ethik, Theologie und Philosophie braucht. Es müssen neue Wege gefunden werden zwischen einem Rigorismus, wie ihn zum Beispiel offiziell die katholische Kirche in Fragen der Bioethik vertritt, und einem Laissez-faire, das sich aller Bewertungen enthält. Die Ethik im Zeitalter des beschleunigten Fortschritts dürfte viel stärker als heute eine Ethik sein, die erstritten werden muss: Was sind die unverhandelbaren Rechte des Menschen, worin liegt seine unantastbare Würde? Soll, kann das überhaupt immer wieder neu ausgehandelt werden?

Ein paar Maßstäbe gibt es schon: Dem Menschenrecht und der Menschenwürde dient, was universell den Menschen nützt, nicht nur dem einen gegen den anderen, nicht nur diesem Unternehmen oder jener Interessensgruppe; was sich an den Schwachen und Schutzbedürftigen orientiert. Der Menschenwürde dient, was das Recht des Menschen auf Unvollkommenheit garantiert, auf seine Fehler und Macken. Wer die vollkommene Welt verspricht, landet nämlich wirklich beim Algorithmus, der diese wimmelnde Unschärfe namens Mensch abschafft.

Die Welt 4.0 menschlicher zu machen, heißt auch: schneller Maßstäbe zu finden, für das, was da jede Woche an neuen Möglichkeiten auftaucht. Den Abstand zu verkürzen zwischen den schnellen Innovationen und den Debatten, wie diese klug zu regeln sind. Dazu muss die Debatte früh aus den Ethikräten und Fachkreisen geholt werden, in die breite Öffentlichkeit und zum Gesetzgeber. Die Vision, wie wir leben wollen, ist noch lange nicht an ihrem Ende.