Eine Fahrt mit der U-Bahn? Vor ein paar Wochen wäre das undenkbar gewesen. Nun aber steigt Leonie, die in Wirklichkeit anders heißt, die Stufen der U-Bahnstation hinab. Zögerlich, aber immerhin. Sie ist die letzte der Gruppe, die anderen sind schon unten. Ihr Blick ist konzentriert nach vorne gerichtet. "Ich bin etwas angespannt", sagt sie, "aber inzwischen geht es schon." Auf dem Bahnsteig stellt sie sich zu Annika. "Richtung Hauptbahnhof. 3 Minuten" steht auf der Anzeigetafel. Die Mädchen scherzen, machen Witze, lachen - wie ganz gewöhnliche Teenager halt.

Doch für die 16-jährige Leonie ist das eine Mutprobe. Die Ärzte haben ihr eine Diagnose gestellt, die heftig klingt: Angststörung, Depression, Essstörung. Ein paar Stationen mit der U-Bahn können da zur Tortur werden. Leonie und die anderen zehn Jugendlichen, die mit Begleiterin Christina an der Station "Klinikum Nord" auf die U-Bahn warten, sind Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) im Klinikum Nürnberg. Es ist Donnerstag, die Gruppe fährt in die Stadt zur Nachmittags-Aktivität. Die U-Bahn kommt, die Gruppe steigt ein. Auch Leoni. Sie stellt sich in die Nähe der Tür, die Haltestange berührt sie nur mit ihrer Jacke. "Ich habe Angst, mich mit irgendwas anzustecken", sagt sie. Hinter ihr wird ein Platz frei. Sie setzt sich.

SZ Jetzt

Mit 23 Jahren wird Frida* zum ersten Mal wegen Depressionen in die Psychiatrie eingeliefert. In einem Tagebuch hält sie fest, was sie erlebt.

Leonie ist seit 14 Wochen Patientin auf der A-Station, einer Station für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Es ist bereits ihr zweiter stationärer Aufenthalt in einer Klinik. Seit fünf Jahren ist sie in Therapie. Ihr Leiden umschreibt sie so: "Ich habe vor ziemlich allem Angst, was irgendwie passieren kann. Ich habe vor meinem Leben Angst." Unbekannte Umgebungen, weg von zu Hause und ihren Eltern, Prüfungen, Menschenansammlungen, öffentliche Verkehrsmittel. Was für andere zum Alltag gehört, löst bei Leonie Panikattacken und Krampfanfälle aus. "Mir wird übel und mir gefriert wirklich das Blut in den Adern. Das tut richtig weh", sagt sie. "Ich bin dann komplett weg." Vergangenes Jahr hätte sie ihren Hauptschulabschluss machen sollen. "Aber da ist nichts draus geworden." Bei der entscheidenden Prüfung klappte sie zusammen, hatte Suizidgedanken, schrieb sogar einen Abschiedsbrief. "Ich wusste nicht, wie lange ich es noch schaffe", sagt Leonie. "Ich halte mich für einen schrecklichen Menschen, der es nicht wert ist, gemocht zu werden."

Schließlich kam sie in das Klinikum Nürnberg. "Der Anfang war ganz schrecklich für mich", erinnert sie sich. Sie kannten niemanden, die Eltern waren weit weg und die Umgebung fremd. Inzwischen hat Leonie sich eingelebt. "Es war gut, aus meinem Leben rauszukommen", sagt sie jetzt. Zusammen mit Therapeuten, Sozialpädagogen und dem Pflege- und Erziehungsdienst ging sie ihre Probleme an - allen voran ihre Ängste: Leonie hatte große Furcht vor dem Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zuerst hat sie das zusammen mit einem Betreuer geübt, dann hat jemand an der Haltestelle beim Aussteigen auf sie gewartet. Inzwischen schafft sie es, alleine mit Bus oder U-Bahn zu fahren. "Die Idee dahinter ist, die Situation trotz der Angst zu bewältigen", sagt Anett Girke-Halik, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin auf der Station. Das Problem bei Angststörungen sei oft, dass Situationen vermieden werden. Die Patienten greifen zu Ausweichstrategien, nehmen beispielsweise immer das Fahrrad statt der U-Bahn, was alles nur noch schlimmer macht.

Leonie hat auch Probleme mit dem Essen. Sie fürchtet sich davor, sich übergeben zu müssen. Ihr Gewicht ist sehr niedrig, sie muss erst einmal wieder lernen, was normale Portionen sind. "Bisher habe ich meinen Körper eher verdrängt", sagt sie. Mit dem Therapeuten für Psychomotorik arbeitet sie nun daran, ihren Körper besser zu spüren und ihn "so anzunehmen, wie er ist".

Leonie wünscht sich, so zu leben wie jeder andere Teenager auch

In der KJP Nürnberg gibt es einen festen Tagesplan mit sechs Mahlzeiten am Tag. Bei den drei Hauptmahlzeiten herrscht Anwesenheitspflicht. Das ist vor allem für Patienten mit Depression wichtig, die unter Antriebslosigkeit leiden. Auch Schulunterricht gibt es dort - für Leonie noch so ein schwieriges Thema. "Ich habe panische Schulangst", sagt sie. Die ersten Wochen hatte sie Unterricht in der Klinik. "Ich fand das nicht schlecht. So bleibt man am Ball. Ich muss ja danach auch wieder ein normales Leben führen."

Seit zwei Wochen geht sie nun wieder in ihre alte Schule, drei Tage die Woche. Zu Beginn nur die ersten beiden Stunden, inzwischen bleibt sie bis zur vierten. "Es geht für mich hauptsächlich darum, hinzufahren und dort zu sein. Das ist unglaublich anstrengend", sagt Leonie. "Davor habe ich immer Panik, aber wenn ich da bin, geht es. Eigentlich mag ich meine Schule und fühle mich dort wohl." Angst macht es ihr noch, wenn sie aufgerufen wird und etwas sagen muss. "Aber es ist viel, viel besser als davor."

Pünktlich zum Mittagessen ist sie wieder zurück auf Station. Nach der Mittagsruhe kommt die sogenannte Nachmittags-Aktivität dran: mal ein Spaziergang, mal eine Gruppenstunde. Die Jugendlichen gehen ins Museum, ins Kino, in die Bibliothek, in die Stadt, zum Bowlen, Kochen, sie veranstalten Spiele- oder Beautynachmittage. Auch das gehört zur Therapie. "Sie machen Dinge, die schön für sie sind, auch wenn sie sich alleine dazu nicht aufraffen würden", sagt Therapeutin Girke-Halik. Wenigstens ein Betreuer ist immer mit dabei. Die Patienten dürfen aber auch alleine die Station verlassen, geregelt nach einem Stufensystem. Leonie hatte schon nach kurzer Zeit eine Stunde Ausgang. "Die ersten Wochen habe ich das nie genommen", sagt sie. "Aber inzwischen merke ich, dass ich Lust habe rauszugehen und dass es mir guttut. Es fühlt sich gut an, wieder selbständiger zu sein."

Das Leben auf der Station ist ein Übungsfeld. Therapeutische Behandlung und Problembewältigung stehen im Vordergrund, aber auch der Umgang mit den anderen Patienten. "Das miteinander Sprechen und Zeitverbringen ist wichtig", sagt Girke-Halik. "Nicht selten ist dieser Prozess gestört." Das ist auch der Grund, warum die Jugendlichen ihr Handy abgeben müssen und es ausschließlich zu bestimmten Zeiten bekommen. Die Kontakte nach außen sind aber trotzdem wichtig. "Die Freundschaften nach der Klinik sollen ja auch noch da sein."

Während ihres Ausflugs in die Stadt dürfen die Jugendlichen ihre Handys mitnehmen. In kleinen Gruppen bummeln sie durch die Läden. Sie haben sichtlich Spaß. "Klar ist das auch ein bisschen Therapie", sagt Leonie, "aber hauptsächlich ist das Freizeit." Im Bioladen kauft sie eine Breze und einen Schokoladenlebkuchen. Mit der Bäckertüte in der Hand läuft sie durch die Fußgängerzone und beißt in den Lebkuchen. "Vor ein paar Wochen hätte ich mich das niemals getraut", sagt sie. "Ich hätte immer Angst gehabt, was die Leute von mir denken." Nach zwei Stunden trifft sich die Gruppe wieder.

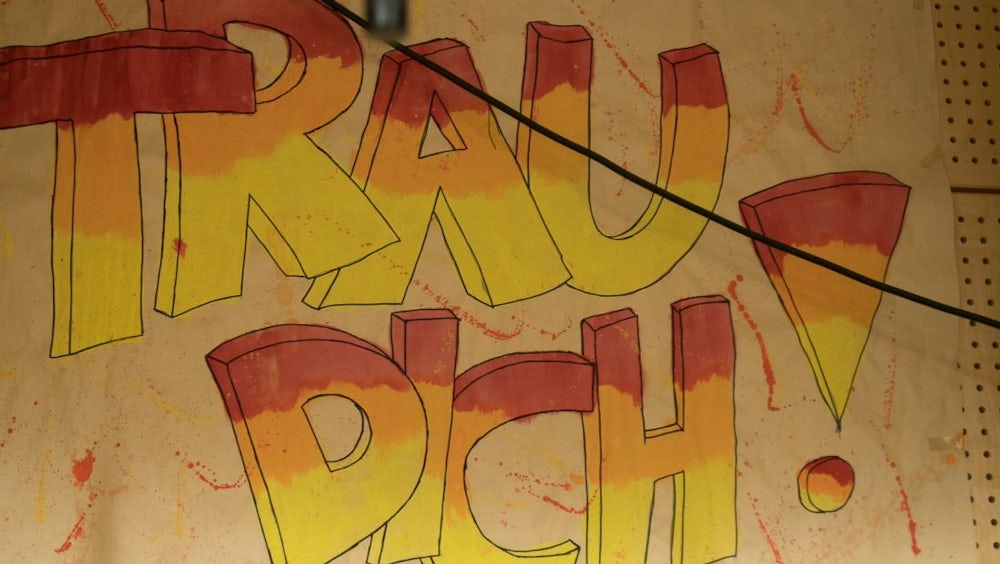

Sie fahren zurück in die Klinik. Wieder mit der U-Bahn. Leonie steigt auch diesmal ein. "Haus 48" steht neben dem Eingang, "Kinder- und Jugendpsychiatrie". Im Flur hängen selbst gemalte Bilder an den Wänden, eine angetrocknete Pflanze steht in der Ecke. Die Treppe noch in den ersten Stock hinauf, dann ist sie wieder in ihrem Zuhause auf Zeit. Leonie wirkt erschöpft. "Für mich ist so was immer noch sehr anstrengend", sagt sie. "Aber ich habe gelernt, dass es wichtig ist, auf mich zu achten, und ich habe Selbstbewusstsein gewonnen." Sie hofft, dass sie bald wieder zurück nach Hause kann, ihren Schulabschluss endlich schafft. "Am liebsten möchte ich ein ganz normaler Teenager sein und leben, wie jeder andere auch."