Das Urlauberparadies ist mit Sand gebaut - und deshalb schwindet es. An den Stränden der Kapverdischen Inseln wachsen immer mehr Hotels und Pensionen in den Himmel. Sie sollen die Touristen beherbergen, die seit 2010 in steigender Zahl den Archipel besuchen. Die Inselgruppe zieht zunehmend Wanderer, Surfer und Pauschaltouristen an, denen die Kanaren nicht exotisch genug, Ägypten und Tunesien aber in den letzten Jahren zu unsicher geworden sind.

Der Sand für den Beton, aus dem die neuen Feriendomizile auf Kap Verde geschaffen sind, stammt von den inseleigenen Stränden. Frühmorgens sieht man dort Frauen ins Meer waten, wo sie Eimer um Eimer der kostbaren Ressource bergen. Ihre Männer, sagen sie, seien auf Fischfang oder hätten die Familie schon lange verlassen. Doch was die Frauen tun, ist zum einen verboten, zum anderen gefährlich: Auf glitschigen Felsen wagen sie sich weit in die Wellen hinein. Die Eimer, die sie auf dem Kopf balancieren, fassen an die 40 Kilo Sand.

15 Milliarden Tonnen Meeressand werden jährlich verbraucht

Die Regierung versucht vergeblich, den Raub zu stoppen: An manchen Tagen überwacht ein bewaffneter Polizist den Strand, doch sobald er fort ist, gehen die Frauen zurück ins Meer. Auf Dauer zerstört dieser Raubbau die Inseln und ihr Ökosystem. Die Küsten erodieren und können das Festland nicht mehr schützen. Das Salzwasser drängt immer weiter ins Land und macht die Böden unfruchtbar. Die Einwohner der Kapverden sind sich dessen bewusst, aber andere Einkommensquellen gibt es kaum.

Die Inseln im Atlantik stehen symbolisch für eine weltweite Entwicklung: Der Meeressand geht zur Neige. Was sich zunächst unbedeutend anhört, könnte in ein Szenario münden, das sich wie aus einem apokalyptischen Hollywood-Blockbuster ausnimmt, denn Sand steckt nicht nur in Autobahnen und Einfamilienhäusern, sondern auch in Gegenständen des täglichen Gebrauchs, etwa Haarspray, Rotwein und Zahnpasta. "Sand", sagt der britische Geologe Michael Welland in einem Dokumentarfilm, "ist der unbekannte Held unserer Zeit". Der Titel des Films bezeichnet ihn sogar als "die neue Umweltzeitbombe", denn die Reserven des unterschätzten Rohstoffs schrumpfen.

Tatsächlich wird die endlos scheinende Ressource Meeressand immer knapper, denn insbesondere in der Bauwirtschaft ist er begehrt. In einem Artikel der Helmholtz-Gemeinschaft wird der weltweite Sandverbrauch auf jährlich 15 Milliarden Tonnen geschätzt. In Dubai schüttete man zum Bau von künstlichen Inseln mehrere 100 Millionen Tonnen davon auf. Aber auch in einem Einfamilienhaus stecken schon rund 200 Tonnen des Rohstoffs. Sand, der entweder vor den eigenen Küsten vom Meeresboden abgepumpt oder importiert wird, im Fall der Dubaier Insel zum Beispiel aus Australien. Die indonesische Regierung gibt an, 80 ihrer Inseln wären inzwischen auf Grund von Sandraub verschwunden. In Indien gibt es eine regelrechte Sand-Mafia.

Rui Freitas ist der Präsident der Zoologischen Gesellschaft von Kap Verde und beschäftigt sich seit Jahren mit den Folgen des Sandabbaus für das Ökosystem der Inseln. An einem Nachmittag im Dezember sitzt er in einem Straßencafé in der Hauptstadt Praia auf der Ilha de Santiago, der größten Insel von Kap Verde, und erzählt von einer Erfahrung, die er vor ein paar Jahren gemacht hat: "Damals hatte unsere Regierung endlich begriffen, dass wir ein Problem haben. Wir brauchen die Strände zum Schutz unserer Küsten - und ein Strand ohne Sand ist genauso ausgeliefert wie ein Mensch ohne Kleidung.

Die Regierung bestellte also Sand, um die Strände aufzuschütten und Beton herzustellen." So weit, so gut. Doch das Ende von Freitas' Geschichte klingt schließlich wie ein schlechter Witz: "Statt vernünftigen Bausand ließen sie Wüstensand aus Mauretanien einschiffen. Der haftet nicht. Stattdessen kamen mit den Schiffen giftige Schlangen und Skorpione auf die Inseln."

Nicht nur Wüstensand aus Mauretanien macht beim Bauen oder im Küstenschutz Probleme. Dirk Hebel, Professor für nachhaltiges Bauen an der Universität Karlsruhe, erklärt das Phänomen: "Zwar ist Sand genau die Zutat, die der Beton benötigt - aber Sand aus der Wüste eignet sich nicht zur herkömmlichen Betonproduktion." Stattdessen sind dafür Sande aus Meeren, Seen oder Flüssen nötig.

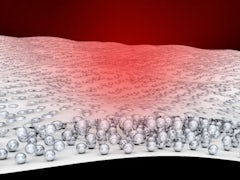

Der Grund dafür liegt im Detail: "Sie müssen sich diese Sande nur einmal unter der Lupe anschauen", sagt Hebel. "Sie werden feststellen, dass die Körner, welche durch Bäche und Flüsse in unsere Meere getragen wurden, scharfkantig und gebrochen sind." Nur diese kantigen Körnchen können durch hohe Reibungswiderstände Druckkräfte aufnehmen und weiterleiten und machen - salopp gesagt - Beton überhaupt erst belastbar. In der Wüste schmirgeln sich die Sandkörner dagegen glatt und sind zur Betonherstellung so nicht brauchbar. "Wüstensand verhält sich wie eine Hand voll Murmeln", erklärt Hebel.

In Deutschland stellt das kein Problem dar, denn hier kann auch an Land geeigneter Sand und Kies abgebaut werden. Die Vorkommen sind im Alpenvorland, im norddeutschen Tiefland sowie in den Flusstälern konzentriert. Der Bundesverband Mineralische Rohstoffe e. V. (MIRO) schätzt die im Jahr 2015 für Bauzwecke nachgefragte Menge an Kiessanden auf 239 Millionen Tonnen. Deutschland ist bei der Sand- und Kiesgewinnung also unabhängig von Rohstoffimporten, aber in Staaten mit hohem Wüstensandvorkommen sieht das anders aus.

Daher arbeiten Forscher auch in Deutschland an Techniken, um die ungenutzte Ressource Wüstensand für die Bauindustrie interessant zu machen. So auch bei der Firma Polycare Research Technology in Gehlberg im Ilm-Kreis. Das 520-Einwohner-Dorf mitten im Thüringer Niemandsland hat ein Wintersportgebiet und dichte Wälder - und mittendrin die Produktionshalle von Polycare. In der gleichen Halle ließ Wilhelm Conrad Röntgen 1895 seine ersten Röhren entwickeln. Ein Ort, an dem Wissenschaftsgeschichte geschrieben wurde.

Die Entdeckung des Graphens, eine Kohlenstoffstruktur, wurde mit dem Nobelpreis geadelt. Das Material soll biegbare Handys und superleichte Flugzeugteile ermöglichen. Doch bislang ist das Vorzeigeprojekt: ein Tennisschläger.

Jetzt hat Polycare hier ein Verfahren entwickelt, um Wüstensand mit Polyesterharzen zu binden und ihn so auch zum Bauen nutzbar zu machen. Das Harz umschließt die feinen Sandkörner und verleiht ihnen Oberflächenhaftung. Es entsteht Polymerbeton, der dadurch sogar stabiler ist als normaler Zementbeton aus Meer- oder Flusssand. Auch bei extremen Wetterbedingungen entwickelt er kaum Risse, in die Feuchtigkeit eindringen könnte.

In Gehlberg produziert Polycare den Beton nur in kleinem Maßstab zu Forschungszwecken. Betritt man die historische Produktionshalle, fällt zuerst der beißende Geruch auf, der aus jeder Pore des hohen Gemäuers kriecht. Was hier so ausdünstet, sind die Polyesterharze, die aus Erdöl gewonnen werden. In der Mitte der Halle steht eine Apparatur, groß wie eine Hüpfburg, vielleicht vier Meter hoch. Drei Arme führen von ihr aus in Behälter, in denen sich unterschiedliche Arten von Sand befinden. Hier wird das Polyesterharz hinzugefügt, dann wird die Masse wie bei der Schokoladenproduktion in Formen gegossen und es entstehen Polymerbetonelemente, die nach 20 Minuten Aushärten aussehen wie Legosteine für Erwachsene, und später mit ihren Noppen einfach aufeinandergesetzt und verschraubt werden können.

In der Produktionshalle stehen Schalen mit Sand aus Kenia, Namibia, Libyen oder Katar, daneben das dazugehörige Polymerbetonerzeugnis, auf einer Farbskala von hellbeige bis dunkelrostbraun. "Jeder Sand hat seine ganz individuellen Eigenschaften", sagt Robert Rösler, Entwicklungsingenieur bei Polycare. Dadurch dass alle Arten von rieselfähigem Material anstelle von Meeressand für die Herstellung verwendet werden können - auch Klärschlamm zum Beispiel - ist die Methode vielseitig einsetzbar. "90 Prozent der Rohstoffe, die wir zur Produktion benötigen, befinden sich direkt vor Ort in den Partnerländern", sagt Rösler. Dort werden die Betonklötze dann auch direkt in großem Maßstab produziert, um Transportkosten zu vermeiden. Unterdessen arbeitet man in Gehlberg daran, nachhaltigere Alternativen für die aus Erdöl gewonnenen Polyesterharze zu finden.

In Deutschland wird der Polymerbeton bisher nur im Tiefbau verwendet, etwa für abriebfeste Rohrleitungen. Die Zulassung für eine Nutzung im Hochbau hat Polycare beantragt, aber der bürokratische Prozess braucht seine Zeit. In Wüstenstaaten dagegen findet die Methode viel Zuspruch. Beinahe wöchentlich erhalten die Forscher Anrufe aus Saudi-Arabien, Kuwait oder Libyen - Staaten, deren Landesfläche bis zu 95 Prozent mit Wüstensand bedeckt ist.

Konkrete Verhandlungen gibt es derzeit mit der namibischen Regierung. Hier sollen mit Hilfe von Polycare bis 2030 insgesamt 100 000 der Lego-Häuser entstehen. Und die Gehlberger Forscher sind kreativ: In einem der Räume im Firmensitz liegt eine quadratische Polymerbetonplatte mit aufgedrucktem Koranvers. So etwas könne man doch in Serie produzieren, finden arabische Interessenten.

Dirk Hebel von der Universität Karlsruhe zweifelt trotzdem an der Nachhaltigkeit von Wüstensand und seinem Nutzen als alternativem Baustoff. "Die Idee klingt erst einmal gut", sagt er, "aber auch Wüstensand ist erschöpflich. Die Wüste hat genauso ein Ökosystem wie Meere oder Flüsse, das dann zerstört wird. So würden wir ein Problem mit einem nächsten ersetzen."

Gunther Plötner, Gründer von Polycare, kontert diese Kritik: "Wanderdünen überrollen die Oasen und trocknen sie aus. An manchen Orten hat man Schutzwälle dagegen gezogen." Im Endeffekt sei es für die Anwohner der Oasen sogar hilfreich, dass man den Wüstensand abtrage. Der gelernte Maschinenbauingenieur forscht seit 14 Jahren zum Einsatz von Polymerbeton im arabischen Raum. Bauelemente aus Polymerbeton, glaubt er, sind ein Konzept, das die Welt braucht.

Doch nicht nur in den neuen Techniken steckt Potenzial. Forscher wie Dirk Hebel finden, man müsse auch die alten nutzen. Hebel setzt auf nachwachsende Ressourcen wie Bambus, Hanf oder Flachs, die schon vor Jahrtausenden als Rohstoffe gedient haben. Ähnlich wie in der Polymerbetonproduktion kann man auch deren Fasern in Verbindung mit Harzen binden und so zu kultivierten Baustoffen verarbeiten. Hebel sieht außerdem Potenzial in Abfallprodukten: "Es gibt in Deutschland unglaubliche Mengen an Glasabfall, von denen nur ungefähr 30 Prozent sinnvoll recycelt werden. Dabei entstehen kleine Körnchen. Die könnte man so verarbeiten, dass sie als Zuschlagsstoff im Beton dienen und hier Sand als natürliche Ressource ersetzen könnten. Allerdings ist das immer noch teurer als der Raubbau an der Natur." Auch um Strände aufzuschütten und Küsten zu schützen, hat man in der Vergangenheit schon mit "Sand" aus Altglas experimentiert, etwa in Neuseeland, der Karibik und auch in Florida. Dort stellten Forscher sogar fest, dass Gräser, die die Dünen stabilisieren auf dem Glas-Granulat besser wuchsen als auf natürlichem Sand.

Entsprechende Abfälle lagern auch auf den Müllkippen der Kapverdischen Inseln, oberhalb der kleinen Fischerdörfer. Restmüll, Bauschutt und Glasscherben, achtlos auf die großen Haufen geworfen. Ist die Alternative zum Meeressand naheliegender als man denkt?

Dirk Hebel sieht hier auch die europäische Wissenschaft in der Verantwortung: "In Europa haben wir die technischen Möglichkeiten, eine Vorreiterrolle zu übernehmen", sagt er. Einzelne Firmen arbeiten bereits mit Baumaterial, das bis zu 100 Prozent aus recyceltem Altglas besteht. An der Harvard-Universität, in Singapur oder an der TU Dresden feilen Forscherteams an der Herstellung von Baumaterialien aus Bambusfasern. "An unseren Hochschulen ließen sich Modelle entwickeln, die überall auf der Welt zum Einsatz kommen könnten", meint Dirk Hebel.

Doch das Kernproblem bisher ist: Meeressand ist zu billig, als dass sich ökologische Alternativen in der Bauindustrie lohnen würden. Um das zu ändern, hat man etwa in Dänemark Steuern auf den Verbrauch von Meeressand erhoben. Der ging daraufhin um 80 Prozent zurück. So wird deutlich, was der sprichwörtliche Sand am Meer eigentlich ist: eine endliche und damit kostbare Ressource.