In den Köpfen vieler Deutscher hat sich das Gefühl festgesetzt, dass es für die Arbeitsplätze in der Fabrik nur eine Richtung gibt: Ab ins Ausland. Weil Rumänen oder Chinesen billiger sind. Egal ob bei der Produktion von Textilien, Waschmaschinen oder Mobiltelefonen. Die Beschäftigung in Dienstleistungen, im aktuellen deutschen Boom reichlich entstanden, bietet nicht jedem einen gleichwertiger Ersatz für die Fabrik. Denn neben hochdotierten Spezialistenstellen entstanden massenweise Mäßiglohnjobs. So wird der Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft für manchen zum Abstieg.

Die Sehnsucht nach den goldenen Industriejahren des Wirtschaftswunders verklärt zwar den Druck und Dreck mancher, ja: Maloche. Doch sie entspringt einem realen Verlust. Noch in den 60er Jahren arbeiteten die meisten Beschäftigten in der Industrie. Heute ist es nur knapp jeder vierte. Und auch diese Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, befürchten viele.

Wandern nach und nach alle Stellen ab, auch die in Auto- und Maschinenfabriken? Bekommt Deutschland dadurch Millionen Niedriglöhner in McJobs? Eine düstere Aussicht, die angesichts des jetzt schon hohen Arbeiteranteils unter AfD-Wählern politisch brisant ist.

Seit ein paar Monaten häufen sich allerdings Ereignisse, die diese düstere Vision konterkarieren. Da verlegt Bosch die neue Halbleiterfabrik nicht nach Singapur, sondern tätigt die größte Investition der 130-jährigen Firmengeschichte in Sachsen. Da baut der Wilo-Konzern das nächste Pumpenwerk für 100 Millionen Euro nicht in Rumänien, sondern wieder in Dortmund. Und Adidas errichtet eine Sportschuh-Fabrik in Deutschland - das erste Mal seit Jahrzehnten überhaupt.

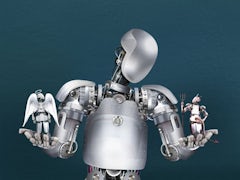

Es ist die Digitalisierung, die häufig Entscheidungen für Standorte verändert. Ob die Vernetzung von Fabriken, Roboter oder 3D-Druck, alles kann das Pendel Richtung Inland ausschlagen lassen. Genauso wie der Wunsch, durch die neue Technik Kunden schneller und individueller zu bedienen als bisher. Mancher entwirft schon eine Gegenvision zur Ausbreitung billiger Servicejobs in den Ländern, die doch traditionell Industriestaaten heißen. "Wir haben die Möglichkeit, Europa wieder zu industrialisieren", schwärmt Michael Süss, Verwaltungsratschef des Oerlikon-Konzerns.

Die Unternehmen schätzen wieder die Vorteile der heimischen Produktion

Holt Technik die einst verlagerte Produktion nach Deutschland zurück? Und entstehen dadurch massenhaft gut bezahlte Stellen? Oder lassen sich zumindest die bestehenden Arbeitsplätze in der Industrie auf Dauer hier halten?

Zu solchen Hoffnungen passt, dass der Abwanderungsdrang ohnehin nachgelassen hat. Es wird nicht mehr so stark nach Osteuropa und China verlagert wie in den Neunziger- und Nullerjahren. Rumänen und Chinesen wollen einfach mehr verdienen als einst. Eine Studie der Beratungsfirma Boston Consulting Group ermittelte, dass sich im Reich der Mitte nur noch wenig günstiger fertigen lässt als in den USA - und Brasilien inzwischen teurer kommt als viele Länder Westeuropas. Die große Drohkulisse "Alles geht weg aus Deutschland", sie hat an Dramatik eingebüßt.

Hersteller wie Märklin erleben, dass die Fertigung in Fernost mitunter die Qualität schuldig bleibt, die Kunden von hochpreisigen Modellzügen erwarten. Die Produktion zumindest teils an den Stammsitz zurückzuholen, verbessert die Qualität. Und es lässt flexibler reagieren, als das bei wochenlangen Schiffstransporten aus Asien möglich ist. Vor zehn Jahren erzeugte das Eisbärenbaby Knut aus dem Berliner Zoo hysterische Nachfragen nach weißen Stoffbären. Die Firma Steiff kam mit Knut made in China nicht hinterher - und besann sich auf die Vorteile heimischer Fertigung.

Solche Beispiele wirken noch vereinzelt. Die Digitalisierung könnte die Konkurrenzsituation nun grundlegend zugunsten des Inlands verändern. In Bezug auf Kosten genauso wie auf das Tempo. Die neue Wilo-Pumpenfabrik soll bis zu 30 Prozent effizienter sein als die alte, wodurch sich in Dortmund günstiger fertigen lässt als im Ausland. Und Adidas stört der sechswöchige Schiffstransport aus Asien bei dem Ziel, dem Kunden Schuhe, deren Design er persönlich mitgestaltet, irgendwann binnen 24 Stunden zu liefern. Die Digitalisierung bringt Produktion zurück nach Deutschland, lautet das Fazit einer Studie der Hochschule Karlsruhe. Sie zählt schon 500 Rückverlagerungen pro Jahr, im Fahrzeugbau genauso wie bei Chemie, Optik und Elektronik.

Der Ökonom Werner Eichhorst vom Institut zur Zukunft der Arbeit in Bonn warnt trotzdem davor, vorschnell eine Trendwende ausrufen. Zurückgeholt wird die Fertigung nur unter bestimmten Bedingungen. Wenn Hersteller wie Wilo oder Märklin Premiumprodukte verkaufen. Wenn sie wirklich stark in die Digitalisierung investieren. Und selbst dann: Insgesamt verlagern noch deutlich mehr deutsche Firmen Fertigung ins Ausland als welche Produktion zurückholen, auch das zeigt die Karlsruher Studie.

An der neuen Adidas-Fabrik im fränkischen Brodswinden lässt sich gut erkennen, was sich in der digitalen Ära ändert - und was nicht. Die Schuh- und Textilindustrie war mit die erste, die aus Deutschland verschwand, schon in den 1970er Jahren. Städte wie Augsburg und Pirmasens litten darunter furchtbar. Die chice speedfactory von Adidas, sie stellt nicht wieder massenhaft Schuster und Näherinnen ein. Die Hauptarbeit erledigen Roboter.

Digitalisierung erleichtert das Leben - was aber ist, wenn alles mal zusammenbricht? Physiker Armin Grunwald warnt die nächste Bundesregierung davor, fundamentale Gefahren zu ignorieren.

Unter den immerhin 200 Stellen, die es im Fränkischen werden sollen, sind viele für Wartungs- und Computerspezialisten vorgesehen. Die Digitalisierung bringt also nicht die einfachen Fabrikjobs von früher zurück. Aber sie schafft neue Stellen in der deutschen Industrie - höher qualifizierte.

Und andernorts sichert sie Stellen, so wie bei Pumpen-Wilo. Vorstand Michael Beukenberg kündigte an, wegen der neuen Fabrik bleibe es mittelfristig bei den 2000 Jobs in Dortmund. Solche Tendenzen könnten sehr viel bringen. Denn was ihre Industrie betrifft, hat die Bundesrepublik etwas zu verlieren. Deutschland erwirtschaftet 23 Prozent seiner Bruttowertschöpfung in der Industrie. Ein Spitzenwert, deutlich mehr als in Frankreich, Spanien oder Italien - oder im Durchschnitt der so genannten Industriestaaten: Dort liegt der Wert bei nur noch 14 Prozent.

Gerade traditionelle Branchen wie der Maschinenbau und der Mittelstand insgesamt scheinen dafür offen, Arbeitsplätze in Deutschland zu halten. Die neuen, digitalen Technologien könnten jetzt Jobs sichern, die sonst vielleicht abwandern.

Aber es werden eben andere Jobs sein. Informationstechniker und Serviceexperten statt Näherinnen und Bandarbeiter. Das heißt, dass es diese Arbeitsplätze in Deutschland nur in nennenswerter Form geben wird, falls die Beschäftigten dafür qualifiziert werden - oder umqualifiziert, wenn sie schon lange dabei sind. Routinetätigkeiten, die nun Roboter übernehmen, müssen weiterentwickelt werden. Sonst stehen die heutigen Beschäftigten bald ohne Arbeit da.

Deutschland allerdings definiert Berufsfelder bisher oft eng, was gefährlich wird, wenn der Wind der Veränderung alles durcheinander wirbelt. "Wenn jemand mit seinem Abschluss seit 30 Jahren in der Branche ist, dann ist eine Weiterentwicklung oft kein Selbstläufer", sagt der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber. "Da ist auch die Politik gefragt". Der Anspruch auf eine Beratung zur Weiterbildung, den die neue große Koalition plant, ist da nur ein Anfang - dem noch viel mehr folgen muss.

Für eine Verlagerung sind allerdings noch andere Faktoren entscheidend

Falls das Thema Bildung und Qualifizierung in den üblichen Sonntagsreden versandet, werden das Millionen Deutsche teuer bezahlen. Weber glaubt nicht, dass die Digitalisierung automatisch die Produktion Richtung Deutschland schiebt. "Die Technologie erlaubt Individualisierung und Flexibilisierung der Produktion - wo auch immer. Es könnte also auch mehr Verlagerung geben."

Das bedeutet, die Digitalisierung kann zugunsten einer Fertigung im Inland wirken, gerade wenn Firmen auf Flexibilität und Tempo auf dem Weg zum Kunden setzen. Aber es muss nicht so sein. Wie sehr die neuen Technologien der Sicherung von Arbeitsplätzen dienen, hängt davon ab, wie die Bedingungen für die Wirtschaft in Deutschland insgesamt sind. Somit auch: Wie die Regierung diese gestaltet.

Es kommt also zum Beispiel darauf an, wie die nach langen Wehen entstehende Koalition in den nächsten Jahren agiert. Energiekosten begrenzen, Infrastruktur verbessern, zusätzliche Regulierungen vermeiden - die Wirtschaft formuliert eine ganze Menge Wünsche. Sorgen hat sie ebenfalls. Steigen die Arbeitskosten anders als zugesagt, weil Union und SPD teure Rentenversprechen geben? Und: Donald Trumps megalomane Steuersenkungen mögen auf Pump gebaut sein, doch sie verändern die Landschaft. Was die große Koalition etwa mit der steuerlichen Förderung von Forschung dagegen setzt, wirkt bisher überschaubar.

Falls allerdings an den Standortbedingungen gearbeitet wird, entwerfen Wirtschaftsvertreter wie Bertram Brossardt vom Verband vbw ein optimistisches Szenario, das die Interessen von Firmen wie Arbeitnehmern gleichermaßen wahrt. Darin wird der Strukturwandel mit mehr Dienstleistungen nicht gegen die Industrie gestaltet, sondern mit ihr. Mit dem Ziel einer wissensbasierten, ja doch: Produktionsgesellschaft.

Spinnt man diesen Gedanken weiter, gibt es in dieser Produktionsgesellschaft qualifizierte, gut bezahlte Arbeitsplätze in beiden Bereichen. Und es ist am Ende vielleicht gar nicht möglich, jeden dieser Jobs ganz präzise der Industrie oder den Dienstleistungen zuzuordnen. Darauf kommt es dann, in dieser ziemlich heilen Welt, auch nicht an.

Die Digitalisierung kann dazu einen zentralen Beitrag leisten, in dem sie Entwicklung, Marketing und Fertigung wieder stärker zusammenführt - selbst in einem Hochlohnland wie der Bundesrepublik. Allerdings sollte man nicht jeder Jubelposaune der Industrie-4.0-Propheten vertrauen. Damit dieser Trend auch den Arbeitnehmern etwas bringt, müssen Politiker und Unternehmen einiges tun. Und die Arbeitnehmer selbst auch.