Drei Tage nach Donald Trumps Grundsatzrede zur Wirtschaft ist Hillary Clinton nach Detroit gereist. Sie hat den "Steuersätze kürzen und Regulierungen streichen"-Ideen des Republikaners ihre eigenen wirtschaftspolitischen Pläne entgegengestellt - und hat im Vergleich zu Trump mehr Details genannt. Die Wähler ahnen nun, wie neue Brücken, Straßen, Flughäfen und bessere Kinderbetreuung bezahlt werden sollen: durch höhere Steuern für Besserverdiener.

Aber großspurige Ankündigungen liegen auch Clinton nicht fern. Seit Wochen verspricht sie, das "größte Investitionsprogramm in gutbezahlte Jobs seit dem Zweiten Weltkrieg" durchzusetzen. Gern verweisen ihre Berater auch auf ihre Zeit als Senatorin: Für 200 000 Jobs wollte sie in Upstate New York verantwortlich sein, der deindustrialisierten Region nördlich der Metropole. Eine Recherche der Washington Post zeigt nun aber, dass Clinton zu viel versprochen hat. Ohnehin hat ein Senator in Washington kaum Einfluss auf die regionale Wirtschaft.

Dass Trump den Artikel während seiner Rede in Detroit genüsslich zitierte, ist logisch. Seine anderen Kritikpunkte an Clintons Wirtschaftspolitik - dass sie lange für Freihandel war, Spenden von Wall-Street-Banken annahm, strengere Umweltauflagen befürwortet - gehen allerdings im Chaos unter, wenn Trump darüber orakelt, was Waffenbesitzer nach Clintons Wahl ins Weiße Haus tun könnten.

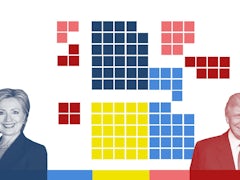

Hillary Clinton oder Donald Trump? Wer gewinnt den Kampf ums Weiße Haus? Hier finden Sie alle wichtigen Zahlen und Prognosen zur US-Wahl - laufend aktualisiert.

Trumps Getöse überlagert berechtigte Kritik an Hillary Clinton

Der republikanische Kandidat verspielt damit einen strategischen Trumpf: Das ohnehin große Misstrauen der US-Amerikaner gegenüber Berufspolitikern wächst und wächst - und Berufspolitiker sind die Clintons ohne Zweifel: Weder Hillary noch ihr Ehemann Bill haben in der Privatwirtschaft gearbeitet. Wegen Trumps verstörenden Auftretens werden Fragen nach den Vorgängen in der Familienstiftung und den hohen Gagen für Reden von Bill Clinton mittlerweile nur als parteilich angesehen. Dabei zeigt die aktuelle Bestseller-Liste der New York Times, dass sich Clinton-Bashing auszahlt. Die drei Top-Sachbücher attackieren die Kandidatin der Demokraten.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von X Corp. angereichert

Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X Corp. angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Diese Bücher sind schlimme Machwerke von ehemaligen Secret-Service-Agenten und entlassenen Beratern. Anders das Buch "Clinton Cash", erschienen im Frühjahr 2015, und auf Platz 12 der Rangliste. Autor Peter Schweizer steht zwar den Republikanern nahe, aber seine Recherchen über Insider-Aktien-Deals von Abgeordneten haben Konservative ebenso blamiert wie Liberale. Schweizer geht in "Clinton Cash" der Frage nach, wieso ausländische Regierungen und Privatleute viele Millionen an die "Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation" überweisen und ob es nicht Interessenskonflikte zwischen dem öffentlichen Amt von Hillary und den Auftritten von Bill gibt ( seit Ende seiner Amtszeit hat er mehr als 105 Millionen Dollar für Reden kassiert).

Das ist die Clinton-Stiftung

Die Stiftung wurde 1997 gegründet, um nach Bill Clintons Amtszeit ein Präsidenten-Museum (inklusive Bibliothek und Archiv) zu finanzieren. Es entstand eine Organisation, die mindestens zwei Milliarden Dollar an Spenden ( Stand Juni 2015) eingeworben hat. Die Stiftung ist in dieser Form einzigartig - sie wird von einem Ex-Präsidenten geleitet, dessen Frau Außenministerin war und nun beste Chancen hat, selbst ins Weiße Haus einzuziehen.

Die Stiftung engagiert sich im Kampf gegen HIV in Afrika (Nelson Mandela forderte Bill dazu auf), bekämpft weltweit Fettleibigkeit und fördert Bildungschancen für Mädchen ( hier ihre Selbstdarstellung). Eine Besonderheit, die neben Buchautor Peter Schweizer auch Medien wie die Washington Post betonen: Die Clinton-Stiftung schickt selbst keine Entwicklungshelfer los oder finanziert eine nennenswerte Zahl eigener Projekte. Sie vernetzt vielmehr reiche Spender aus aller Welt mit Hilfsorganisationen - und mittendrin ist Menschenfänger Bill Clinton.

Jedes Jahr im September organisiert die Stiftung parallel zur UN-Vollversammlung die "Clinton Global Initiative", und nur zum Weltwirtschaftsforum in Davos reisen ähnlich viele Berühmtheiten aus Wirtschaft und Politik an. Sie alle wollen mit den Clintons reden und gesehen werden. Hier setzen die bohrenden Fragen vieler Kritiker an. Dass reiche Mäzene durch Spenden ihr Image aufbessern wollen, ist üblich, aber Schweizer mutmaßt, dass es manchen auch um den Zugang zur Macht geht - und dass diese Menschen hofften, zumindest indirekt US-Politik beeinflussen zu können.

Erstaunlich eng ist das Verhältnis von Bill Clinton zum kanadischen Bergbau-Unternehmer Frank Giustra. Dieser überlässt dem Ex-Präsidenten oft seinen Privatjet und ist in jenen Staaten dabei, in denen er Geschäfte machen will. 2005 besuchte Bill Clinton das rohstoffreiche Kasachstan, um dem dortigen Diktator für seinen Kampf gegen Aids zu danken, obwohl die Immunschwächekrankheit in Kasachstan kaum verbreitet ist.

Dass Giustras Firma "Uranium One" kurz darauf erlaubt wurde, Uran in Kasachstan abzubauen, verwunderte viele Beobachter. Giustra verpflichtete sich anschließend, der Clinton-Stiftung mehr als 30 Millionen Dollar zu spenden - und Redner Bill Clinton wurde in Kanada und Russland für sechsstellige Summen gebucht.

Über diesen Fall wird aus mehreren Gründen häufig geredet: 2013 kaufte die russische Atomenergiebehörde Rosatom "Uranium One" und kontrolliert damit große Teile der Lieferkette des auch militärisch wichtigen Rohstoffs ( die New York Times hat Details hier beschrieben). Außerdem startete die Stiftung eine eigene Einheit namens "Clinton Giustra Enterprise Partnership" (CGEP). Das Ziel, Armut in rohstoffreichen Staaten zu mindern, ist ehrenwert - doch für CGEP gelten die Transparenz-Regeln nicht, auf die sich die Clintons für ihre Stiftung verpflichtet haben.

SZ Jetzt

Barack Obama nennt die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten "die qualifizierteste Bewerberin aller Zeiten". Kritiker halten sie für ein "Sicherheitsrisiko".

Wie die Rechercheure von Politifact betonen, diskutierten Abgesandte von Barack Obama Ende 2008 nach dessen Wahlsieg ausführlich über die Stiftungsarbeit und mögliche Konsequenzen, wenn Hillary Clinton zur Außenministerin ernannt werden sollte. Ein eigenes "Memorandum of Understanding" ( hier als PDF) verpflichtete die Stiftung, jährlich ihre Spender zu veröffentlichen, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Belegt sind Zuwendungen aus Algerien, Indien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten - als Senatorin und Chefdiplomatin hatte Hillary Clinton großen Einfluss auf Entscheidungen, die diese Staaten direkt betrafen.

Auf einer eigenen Website ist zwar nachzulesen, dass neben dem Königreich Saudi-Arabien auch die Stiftung eines ukrainischen Oligarchen und der Medienunternehmer Haim Saban zwischen 10 und 25 Millionen Dollar gespendet haben - doch der Name des Bergbau-Unternehmers Giustra fehlt. Nicht erst seit den "Panama Papers" weiß die Welt, wie sich Besitzverhältnisse verschleiern lassen.

Spender und frühere Wahlkampfmanager tauchen in den Panama Papers auf. Bernie Sanders wird das ausschlachten.

Auch im Buch "Clinton Cash" finden sich keine Belege für eine klare "Quid pro quo"-Korruption der Clintons. Obwohl Hunderte konservative Anwälte (etwa bei der Organisation Judicial Watch) vor Gericht um die Freigabe von Dokumenten kämpfen - hier sind wir wieder bei E-Mails -, kam es nie zu Anklagen. Juristisch lassen sich die Vorwürfe nicht erhärten, und doch bleiben Fragen: Warum etwa akzeptieren die Clintons Millionen vom nigerianisch-libanesischen Milliardär Gilbert Chagoury, der wegen Geldwäsche in Europa verurteilt wurde? Bisher ist es keinem Faktenchecker oder Journalisten gelungen, klare Antworten von der Stiftung zu bekommen.

Erst Mitte der Woche publizierte Judicial Watch neue E-Mails, die ein Phänomen belegen, das auch Schweizer beschreibt: Viele Mitarbeiter der Clinton-Stiftung wechseln zwischen Ministerien, dem Wahlkampfteam und der Wohltätigkeitsorganisation hin und her.

Schweizer dokumentiert auch, dass Hillary Clinton als Außenministerin vielen Angestellten den speziellen SGE-Status ( special government employee) zugestand. Als SGE können Mitarbeiter des Ministeriums andere Aufgaben übernehmen, etwa als Berater. Mit stattlichen Summen entlohnen Unternehmen die "strategischen Ratschläge" von Leuten wie Huma Abedin, die nah dran sind an der Ex-Außenministerin (Hillary nennt Abedin eine "zweite Tochter" ).

Freihandel? Mal dafür, mal dagegen

In ihrer Rede in Detroit wird Clinton auch über Freihandelsabkommen wie Nafta oder den transpazifischen TPP-Deal sprechen. "Clinton Cash" und unzählige Artikel belegen auch hier ihre wechselnden Meinungen: Wie Obama war sie im Wahlkampf gegen Abkommen mit Staaten wie Kolumbien, doch als Außenministerin kämpfte sie erfolgreich dafür. Dass sie an einem Tag kurz nach Bill - der von Bergbau-Milliardär Giustra begleitet wurde - den Präsidenten traf, macht viele skeptisch. Ähnliches gilt für die Beteuerungen der Demokratin im Wahlkampf, seit jeher Freihandelsabkommen kritisch gesehen zu haben.

Wer sich genauer mit der Clinton-Stiftung beschäftigt, erinnert sich schnell an jene umstrittenen Reden, die Hillary Clinton für 675 000 Dollar vor Wall-Street-Bankern gehalten hat und deren Transkripte weiter geheim bleiben. Dass sie zwischen 2014 und März 2015 elf Millionen für 51 Auftritte kassierte, erklärte sie mit dem lapidaren Satz "Jeder macht das so" ( nicht nur die New York Times war baff).

Gewiss: Sie war damals noch nicht Kandidatin der Demokraten fürs Weiße Haus, doch ihre Glaubwürdigkeit ist beschädigt. Wenn Clinton heute in Detroit erklärt, wie sie Amerikas Wirtschaft ankurbeln und vor allem ärmeren Amerikanern und der Mittelschicht helfen will, dann hören Millionen US-Wähler skeptisch zu. Schuld am Misstrauen gegenüber Hillary Clinton ist nicht nur jene Verschwörung vom rechten Rand (" right-wing conspiracy"), die sie seit Jahren beklagt. Sie hat selbst dazu beigetragen - mit fehlender Transparenz und indem sie Anworten auf viele Fragen verweigert.

Linktipps: Die besten Artikel über die Geldsammel-Maschine der Clintons erschienen in der Washington Post - jener Zeitung, die Trump als seinen Intimfeind ansieht. Der Artikel "Zwei Clintons, 41 Jahre, drei Milliarden Dollar" beschreibt en detail , wer alles Geld an Bill und Hillary gespendet hat. Wie sich die Entstehung der "Clinton Foundation" mit der Langeweile und den persönlichen Interessen des Ex-Präsidenten erklären lässt, beschreibt dieser ausführliche Artikel .

Der Inhalt konnte nicht geladen werden.