Warum "Fox News" auswählen musste - und wie

Eigentlich wollten die Republikaner alles besser machen als vor vier Jahren. Bei der Suche nach Obamas Herausforderer debattierten die Kandidaten zwischen Mai 2011 und Februar 2012 zwanzig Mal. So schafften es zwar Pizza-König Herman Cain und Tea-Party-Heldin Michele Bachmann kurz an die Spitze der Umfragen, doch das Dauergerede schädigte das Image der Partei. Mitt Romney musste weit nach rechts rücken - mit Videoclips aus den Debatten dämonisierten die Demokraten ihn als abgehobenen Kapitalisten. 2016 sollte alles zivilisiert ablaufen, denn ohne Zuwächse bei Latinos und Frauen wird kein Konservativer Präsident. Also senkte das Republican National Committee die Zahl der Debatten auf neun. Dass die Kür nun wieder einem Zirkus gleicht, liegt daran, dass der Kreis der Bewerber mit 16 viel zu hoch ist für eine Veranstaltung. Also lässt Fox News am Donnerstag um 21 Uhr Ortszeit jene zehn Kandidaten auf die Bühne in Cleveland, die in den Umfragen vorne liegen. Die anderen - darunter die einzige Frau Carly Fiorina - debattieren vorher. Wer es überhaupt in die Premieren-Runde schafft, ist für viele US-Medien wichtiger als inhaltliche Positionen. Und dann ist da noch der Exzentriker Donald Trump. Ein Berater von John Kasich umschreibt das Problem der restlichen Diskutanten so: "Sich auf diese Debatte vorzubereiten ist genauso schwer, wie es für einen Rennfahrer wäre, der weiß, dass in einem Auto ein Betrunkener sitzt." Viele Zuschauer dürfte vor allem interessieren, wen der exzentrische Milliardär als Nächsten beleidigt. Der Fortsetzungstermin steht bereits fest: Am 16. September ist CNN dran.

Auskeilen nach allen Seiten

Donald Trump, 69, Immobilien-Unternehmer, ist laut eigenen Angaben der einzige unabhängige Kandidat, weil er nicht auf Spenden angewiesen sei. "Ich bin wirklich verdammt reich", sagte er in seiner Rede Anfang Juni, als er seine Präsidentschaftsambitionen bekannt gab. Seitdem beherrscht er mit seinen rüpelhaften Parolen die Schlagzeilen und viele der Umfragen. Er bezeichnete Immigranten aus Mexiko als "Verbrecher und Vergewaltiger", hält die Steuerbehörde für ebenso überflüssig, wie Obamas Gesundheitsreform. Den Präsidenten bezeichnet er wahlweise als "Muslim" oder "Kommunisten", doch teilt er auch gegen Republikaner aus. Lindsey Graham, seinen Mitbewerber, nannte er einen Schwächling und veröffentlichte dessen Telefonnummer, worauf Grahams Anschluss zusammenbrach. Trump hat wenig Rückhalt in seiner Partei, keinen Stab, kein Programm und keine politische Erfahrung. Dafür hat er Schönheitswettbewerbe geleitet, eine Reality-Show moderiert und Bücher geschrieben, in denen er sein Lebensmotto verkündet: "Think big and kick ass" - Trump wird nie Präsident, weil man für das Amt zwar Geld braucht, es aber trotzdem nicht kaufen kann. "MC Wahnsinn hat das Wort": Erfahren Sie hier mehr über die eigenwillige Rede, mit der Trump seine Kandidatur bekannt gab.

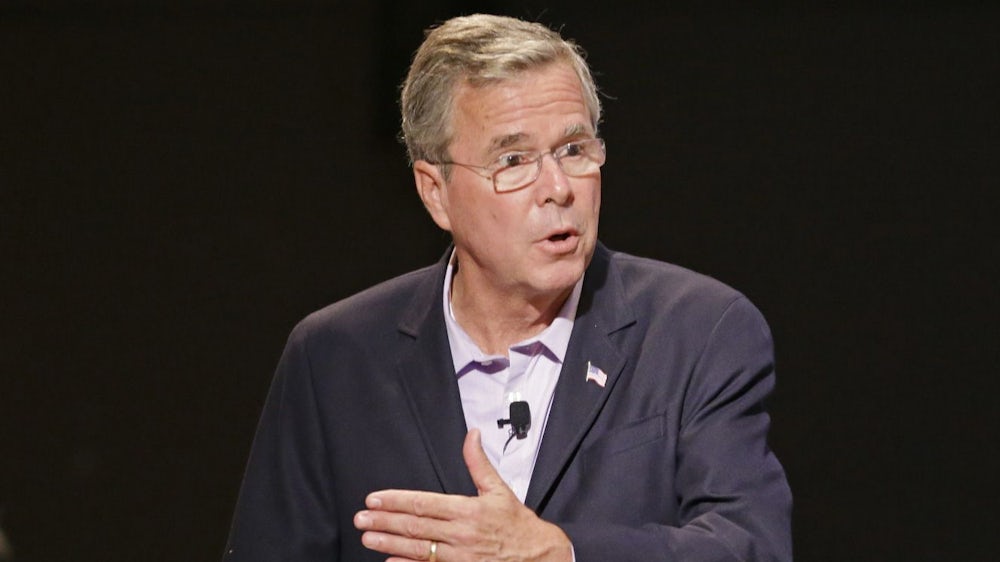

Name und Geld

John Ellis "Jeb" Bush, 62, derzeit ohne politisches Amt, ist unter allen Kandidaten der zweifellos qualifizierteste. Er kann zwei Amtszeiten als Gouverneur des Staates Florida vorweisen, außerdem ist er als Sohn von Präsident George H. W. Bush in der politischen Welt aufgewachsen und hat damit besonders leichten Zugang zu den besten Beratern und Geldgebern. Von anderen weißen Republikanern unterscheidet er sich zum Beispiel dadurch, dass er mit einer Latina verheiratet ist und Mitgefühl mit Amerikas illegalen Einwanderern verspricht, was ihm in der wachsenden Wählergruppe der Hispanics helfen könnte. Der Name Bush ist nicht nur ein Vorteil: Die konservative Basis der republikanischen Partei misstraut gemäßigten, etablierten Politikern, und unter etlichen Amerikanern stehen die Bushs für den Krieg im Irak, den Jebs großer Bruder George W. im Jahr 2003 verantwortete. Jeb Bush ist in seiner Partei nicht der beliebteste, dennoch macht er sich berechtigte Hoffnungen auf die Nominierung: Finanziell ist er hervorragend ausgestattet und setzt darauf, dass er sich langfristig durchsetzt, mit Ruhe, Geduld, Kompetenz - und viel Geld. Lesen Sie in diesem SZ-Leitartikel, wieso seine große Erfahrung für Jeb Bush nicht nur Vorteile bringt.

Der Kompromisslose

Scott Walker, der Gouverneur aus Wisconsin, präsentiert sich als Erbe des von Republikanern verehrten Ronald Reagans: Er gibt den reformorientierten Gouverneur, der konservative Ideen unerbittlich umsetzt. Seit 2010 hat Walker den Einfluss der Gewerkschaften zurückgedrängt, die Waffengesetze gelockert, Steuern gekürzt und Drogentests für Sozialhilfe-Empfänger durchgesetzt. Die Linken in Wisconsin tobten, doch der "Mussolini des Mittleren Westens" überstand 2012 ein Abwahl-Verfahren und wurde 2014 im Amt bestätigt. "Walker will nicht die Unentschlossenen überzeugen, sondern die eigene Basis mobilisieren", sagt Torben Lütjen von der Uni Düsseldorf, der jahrelang in Wisconsin geforscht hat. Der 47-Jährige kommt nicht nur bei evangelikalen Christen gut an, sondern auch bei jenen Republikanern, die glauben, dass ihre Partei zuletzt nur verloren habe, weil John McCain und Mitt Romney nicht konservativ genug gewesen seien. Besonders populär ist Walker zurzeit in Iowa, dem Nachbarstaat Wisconsins, wo im Februar 2016 die erste Vorwahl stattfindet. Lesen Sie hier ein ausführliches SZ-Porträt von Scott Walker.

Gott, Gewehre und Grütze

Mike Huckabee, 59, weiß, wie er für Aufmerksamkeit sorgt. Schon mit 14 Jahren arbeitete er in Arkansas bei einem Radiosender und lernte dort, wie man zuspitzt. Sein aktuelles Buch "God, Guns, Grits & Gravy" verrät die Prioritäten des ehemaligen Gouverneurs: Als stolzer Südstaatler liebt er Grütze und fettige Sauce ebenso wie Gott und Gewehre und Gott. Bei der christlichen Rechten ist der ehemalige Baptistenprediger noch immer ein Star: Deren Stimmen sicherten ihm 2008 den Sieg bei der allerersten Vorwahl in Iowa. Anschließend verdiente Huckabee jahrelang Millionen mit einer täglichen Radioshow - und einmal in der Woche moderierte er auch beim Kabelsender Fox News. An mangelnder Bekanntheit liegt es also nicht, dass Huckabee in den Umfragen stagniert - auch Ted Cruz, Ben Carson und Rick Santorum konkurrieren um die gleiche Klientel. Also versucht es Huckabee mit klaren, drastischen Aussagen: Durch den Atom-Deal mit Iran führe Obama "die Israelis an die Ofentür". Der geschmacklose Holocaust-Vergleich brachte ihn auch wirklich zurück in die Schlagzeilen, doch nun dreht sich wieder alles um den Konkurrenten Donald Trump.

Starchirurg, Politik-Amateur

Ben Carson, 64, ist unter Medizinern auf der ganzen Welt berühmt, in der Politik aber unbekannt. Carson gilt als Pionier in der operativen Trennung Siamesischer Zwillinge. 22 Stunden dauerte sein erster erfolgreicher Eingriff 1987 an einem deutschen Brüderpaar aus Ulm. In die Politik zog es ihn allerdings erst 2013. Für seine harsche Kritik an der vom aktuellen Präsidenten eingeführten Krankenversicherung Obamacare - "sie ist das größte Übel seit der Sklaverei"- wurde er von konservativen Medien hochgejubelt. Er plädiert für Steuersenkungen und für militärische Stärke vor allem im Nahen Osten, zitiert die Bibel gern und oft, doch scheint er sich in seiner neuen Rolle als Präsidentschaftskandidat nicht ganz wohl zu fühlen: "Die Politik ist eine Jauchengrube, ich werde meine Art zu reden jedenfalls nicht verändern, um mehr Stimmen zu gewinnen." Seine cholerischen Wutausbrüche sind bekannt, doch es ist seine Erfolgsgeschichte, der Aufstieg aus armen Verhältnissen bis zum Chefchirurgen, die viele beeindruckt. In Washington aber hat Carson kaum Unterstützung, ein Quereinsteiger, ohne politische Erfahrung, dem das Charisma für die ganz große Bühne fehlt.

Auf widersprüchlichem Kurs

Ted Cruz, 45, Senator in Texas, ist ein Liebling der Tea-Party-Bewegung. Er setzt sich gegen Abtreibung ein und für Waffenbesitz. Den Staat hält er für zu aufgebläht und zweifelt an der Klimaerwärmung, zumindest sei sie nicht von Menschen verschuldet. Cruz, dessen Vater aus Kuba stammt, hat eine unklare Haltung zur Einwanderungspolitik, womit er die für Republikaner so wichtigen Latino-Wähler verärgert. Er möchte die Grenzen stärker bewachen, ist gegen vereinfachte Einbürgerung, will aber die Zahl der Greencards erhöhen und den Status illegal Eingewanderter verbessern. Cruz hat früh durch medienwirksame Aktionen auf sich aufmerksam gemacht und galt immer als hoffnungsvoller Kandidat rechts der Mitte. So hielt er eine 21-stündige Rede, um eine wichtige Abstimmung im Senat zu verzögern und die Gesundheitsreform zu blockieren. Cruz aber hat seine frühe Favoritenrolle verloren, in jüngsten Umfragen ist er nach hinten gerutscht. Einst war er der Hardliner, immer für eine Schlagzeile gut, heute übernimmt das Donald Trump. Nicht ganz unwichtig dürfte sein, dass Cruz jüngst, trotz sinkender Popularität, 38 Millionen Dollar Spenden sammelte.

Zu früh wird zu spät

Christopher James Christie, Gouverneur von New Jersey, hat den besten Augenblick für eine Kandidatur wahrscheinlich schon verpasst. Im Jahr 2012 galt er als ein aussichtsreicher Herausforderer von Präsident Barack Obama, etliche Republikaner beknieten ihn, gegen den Präsidenten anzutreten. Christie aber wollte nicht; aus seiner Sicht war es damals zu früh. Inzwischen hat ein Skandal in seinem Heimatstaat seinem Ruf massiv geschadet: Seine Vertrauten verursachten ein Verkehrschaos in einer Gemeinde, deren Bürgermeister als politischer Gegner Christies galt. Seine bis dahin größte Stärke, unverblümt, oft sogar schroff und verletzend seine Meinung zu sagen, gilt seither als Schwäche, als Risiko für einen Mann, der im Weißen Haus unendlich mehr Macht hätte als in seinem Küstenstaat New Jersey. Nach jetzigem Stand hatte der 52-Jährige mit dem Verkehrschaos persönlich nichts zu tun, aber sein aggressiver Stil könnte die Berater angesteckt haben. Chris Christie tritt nun mit dem Slogan an, dass er klar und deutlich die Wahrheit sagt. Aber diese Rolle spielt inzwischen schon ziemlich erfolgreich Donald Trump.

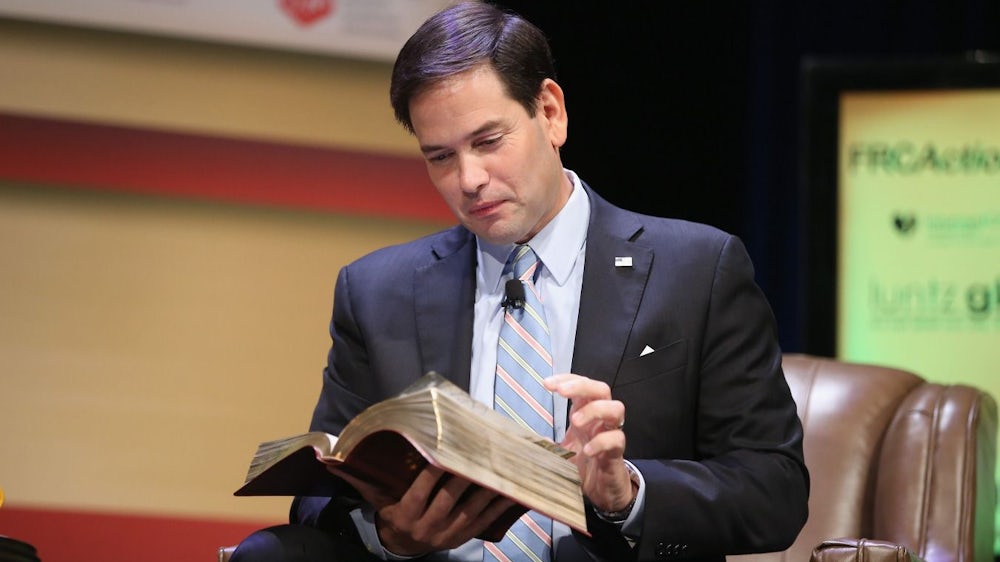

Kalkül mit dem Latino-Effekt

Marco Rubio, Jungsenator aus Florida, ist aus zwei Gründen ein Star seiner Partei. Erstens ist er mit 44 Jahren noch relativ jung, zweitens verleiht ihm sein Hintergrund eine gewisse Einzigartigkeit. Rubio ist der Sohn kubanischer Einwanderer und könnte glaubwürdiger als andere Parteifreunde die Wählergruppe der Latinos ansprechen, bei denen die Republikaner in der Wahl 2012 besonders enttäuschend abgeschnitten haben. So gesehen erinnert Rubio an den einstigen Jungsenator Barack Obama: Obama ist der erste schwarze Präsident, Rubio könnte erster Latino im Weißen Haus werden. Beide verbindet die gleiche Schwäche. Wie einst der Kandidat Obama verfügt auch Rubio über keinerlei Regierungserfahrung. Er gehört zwar zum angesehenen auswärtigen Ausschuss und möchte sich als streitbarer Außenpolitiker profilieren; einen Staat oder ein Ministerium aber hat er noch nicht geführt. Zudem sind nicht alle seine Ideen in der Partei beliebt. Rubio hat mit anderen Senatoren eine grundlegende Reform der Einwanderungsgesetze ausgearbeitet; nach Protesten der konservativen Basis hat er davon wieder Abstand genommen.

Verteidiger der Freiheit

Randal "Rand" Paul, 52, US-Senator aus Kentucky, galt kürzlich noch als interessanteste Figur der US-Politik. So nannte ihn das Magazin Time, weil Randal Paul die republikanische Marke völlig neu definieren wollte. Wie sein libertärer Vater Ron Paul sieht er sich als ein Verteidiger der Freiheit. Anders als sein Vater möchte er mit dieser Idee aber auch die Massen erreichen. Im US-Senat redet Paul oft an gegen allwissende Geheimdienste, tödliche Drohnen, gegen eine Strafjustiz, die zu viele (vor allem schwarze) Bürger inhaftiert und gegen eine Regierung, die zu oft militärisch im Ausland eingreift. Paul möchte damit neben traditionellen Rechten Jungwähler, Bürgerrechtler und schwarze Amerikaner für sich einnehmen. Seine antiinterventionistischen Plädoyers schienen eine Zeitlang zu verfangen, doch dann wuchs die Empörung über den Terror der IS-Miliz, nun schreckt Pauls Szenario vom US-Rückzug aus aller Welt viele Republikaner eher ab. Sein Wahlteam gilt als überlastet, als Pauls große Schwäche gilt die Aversion dagegen, bei Großspendern um Geld zu betteln. Alles in allem könnte Randal Paul seine besten Zeiten schon hinter sich haben.

Der Liberale

John Kasich, 63, Gouverneur von Ohio, einem dieser wichtigen Swing-Staaten, die den Ausgang der Wahl entscheiden, gab seine Kandidatur erst Ende Juli bekannt, er hat aber in kurzer Zeit sehr viele Stimmen in Umfragen gewonnen. Kasich, dessen Vater aus der Tschechoslowakei in die USA emigrierte, kandidierte im Jahr 2000 schon einmal. Da flog er aber früh aus dem Rennen und verabschiedete sich dann für neun Jahre aus der Politik. Er moderierte eine Fernsehsendung auf Fox News, arbeitete als Investmentbanker und war bis zum Konkurs in der Führungsetage der Investment-Bank Lehman Brothers in Ohio. Er gilt als gemäßigt und zielt auf die Wählerschichten in der Mitte. Den Entscheid des Gerichtshofs über gleichgeschlechtliche Ehen akzeptierte er, was unter Republikanern durchaus bemerkenswert ist, und er zeigt sich auch in Migrationsfragen liberal. Deshalb vergleichen ihn viele mit Jeb Bush - doch fehlen Kasich dessen Mittel und Popularität. Aufgrund seiner Karriere als Banker wird Kasich als Vertreter der Superreichen dargestellt. Das erinnert an Kandidaten wie Mitt Romney 2012, dem jeglicher Draht zu den Nöten einfacher Bürger fehlte.