Die alte Dame sitzt in ihrem Wohnzimmer in München-Schwabing und serviert Kaffee, durch die offene Balkontür scheint die Sonne. Die Bücher in der Schrankwand sind sauber geordnet, auf Augenhöhe stehen gerahmte Fotos.

Darunter das Schwarz-Weiß-Bild eines verliebten Paares: Harro Schulze-Boysen und Libertas Haas-Heye. "Sie waren unsere Nachbarn", sagt Gerda May, "der elegante Offizier und seine bildschöne Frau." Dann holt die ehemalige Lehrerin einen Aktenordner aus dem Schrank.

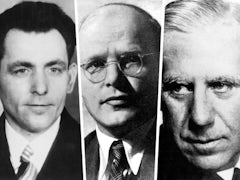

Der Zweite Weltkrieg ist fast vorbei, die Rote Armee steht vor Berlin - da ermorden die Nazis noch jene, die aktiv Widerstand geleistet hatten. Eine Auswahl der NS-Gegner, die Hitler mitunter auf direkten Befehl töten ließ.

94 Jahre ist sie alt, aber Namen, Daten, Adressen, alles ist präsent. "So etwas vergisst man nicht", sagt sie und legt Briefe des "Schu-Boys" auf den Tisch. Sie wohnten damals im selben Haus: Altenburger Allee 19, Berlin-Charlottenburg.

Bis zu jenem 31. August 1942, an dem Harro Schulze-Boysen, Oberleutnant der Luftwaffe, von der Gestapo verhaftet wurde. "Noch am selben Abend kam Libertas ganz aufgelöst zu uns", erzählt May.

Die Geschichte der Roten Kapelle ist weit weniger bekannt als die des 20. Juli oder der Weißen Rose. Vor allem Künstler und Intellektuelle gehörten dazu, aber auch Beamte und Militärs, Studenten, Ärzte, Arbeiter. Etwa 40 Prozent von ihnen waren Frauen.

Es gab keine politischen Leitlinien - weg mit Hitler lautete das Programm. Den Namen Rote Kapelle gaben ihnen die Nazis, als sie 1941 einen Funkspruch aus Moskau auffingen - Funker hießen im Jargon auch "Pianisten", mehrere ergaben also eine Kapelle.

Job in Görings Ministerium, Kopf einer Widerstandsgruppe

Zwei Männer standen im Zentrum. Harro Schulze-Boysen, Großneffe des Flottenadmirals Alfred von Tirpitz, machte früh Bekanntschaft mit den Nazis. Die SA stürmte 1933 die Redaktion seiner linksliberalen Zeitschrift Der Gegner, misshandelte den Jurastudenten und ermordete vor seinen Augen einen jüdischen Freund.

Für Schulze-Boysen ist dies der Beginn seines Doppellebens: Er macht eine Fliegerausbildung und arbeitet von 1934 an in der Nachrichtenabteilung des Reichsluftfahrtministeriums - und formiert eine Widerstandsgruppe.

Auch Arvid Harnack sammelt Gleichgesinnte um sich. Der Ökonom hatte beim Studium in den USA seine Frau Mildred kennengelernt und mit nach Deutschland gebracht. Sein Bruder, der Regisseur Falk Harnack, und sein Vetter Dietrich Bonhoeffer sind ebenfalls im Widerstand. Harnack sieht nach der Weltwirtschaftskrise keine Zukunft im Kapitalismus. Im Herzen Kommunist, tritt er zum Schein in die NSDAP ein und bekommt eine Stelle im Reichswirtschaftministerium.

Freunde und Bekannte stoßen zu ihnen: die Kommunisten Hilde und Hans Coppi, der Sozialdemokrat Adolf Grimme (später Kultusminister in Niedersachsen und Namensgeber des Grimme-Preises), der Journalist Adam Kuckhoff und seine Frau Greta, die Ärztin Elfriede Paul, der Romancier Günther Weisenborn und seine Frau Joy. Sie tanzen, flirten, zelten an der Ostsee, wo sie ungestört Pläne besprechen können.

Im Januar 1941 feiern sie die Hochzeit der Weisenborns. Es gibt einen Film von dem Tag: Harro Schulze-Boysen kommt in Uniform, Libertas, "Libs" genannt, mit ihrer Ziehharmonika.

Die jungen Leute lachen, als gäbe es kein Morgen - wohl wissend, dass ihnen die Todesstrafe droht. Denn da haben sie ihre Aktivitäten längst ausgedehnt. Sie verfassen Flugblätter, helfen Juden und geflohenen Häftlingen, sammeln Informationen und nehmen Kontakt zu ausländischen Geheimdiensten auf.

Schulze-Boysen wird nach Geltow bei Potsdam versetzt, wo Göring sich eine unterirdische Befehlszentrale bauen ließ. Dort verfolgt er die Vorbereitungen für den Russlandfeldzug.

Harnack meldet einem sowjetischen Kontaktmann, das Widerstandsnetz umfasse schon an die sechzig Leute, darunter Heeres-, Marine- und Luftwaffenoffiziere. Doch den Sowjets ist die Gruppe suspekt.

Vor allem Schulze-Boysen scheint unsolide zu sein. Während seine Frau eine Affäre mit Weisenborn beginnt, stürzt er sich in ein Liebesabenteuer mit der Schauspielerin Stella Mahlberg. Auch die USA, an die sich Harnack über seine amerikanische Frau wendet, zeigen kein Interesse.

Als die Deutschen 1941 die Sowjetunion überfallen, knipst Oswald zu Münster mit seiner Leica den Feldzug. Auf SZ.de sind seine Fotos erstmals zu sehen.

Im Mai und Juni 1941 geben Harnack und Schulze-Boysen konkrete Hinweise auf Hitlers Angriffspläne. Stalin glaubt ihnen nicht. An den Rand der ihm vorgelegten Meldung kritzelt er: "Schicken Sie Ihren 'Informanten' aus dem Stab der deutschen Luftwaffe zu seiner Hurenmutter zurück. Das ist kein 'Informant', sondern ein Desinformator. J. St.".

Dann folgt der Einmarsch in die Sowjetunion. Wenig später treffen russische Zwangsarbeiter in Berlin ein. Berichte von Massenerschießungen machen die Runde. Günther Weisenborn ist inzwischen beim Rundfunk untergekommen. Am 3. September 1941 notiert er in sein Tagebuch: "Harro schläft bei uns. ... Ein Freund erzählt von der Russlandfront furchtbare Dinge."

Jetzt endlich zeigen auch die Sowjets Interesse. Zweimal schicken sie Funkgeräte nach Berlin - sie funktionieren nicht. Im Oktober 1941 entsenden sie einen Agenten aus Brüssel nach Berlin. Den Funkspruch, den er nach seinem Treffen mit Schulze-Boysen nach Moskau sendet, fangen die Nazis ab. Noch aber ist unklar, wer die Informanten sind.

Der Widerstandskreis wächst. Das Model Ina Lautenschläger - sie verkehrt in höchsten Nazi-Kreisen - übernimmt während einer Modenschau in Brüssel einen Kurierdienst. Libertas Schulze-Boysen arbeitet inzwischen bei der Deutschen Kulturfilm-Zentrale. Sie überredet Frontheimkehrer, ihr Fotos zu überlassen und vervielfältigt sie in einer eigens eingerichteten Dunkelkammer.

Ihre Freundin Greta Kuckhoff schreibt später in ihren Erinnerungen: "Libertas hatte eine geschickte Art, die Männer nach den Gründen ihres Tuns zu fragen, festzustellen, ob sie Kinder hatten, die sie liebten, welche beruflichen Pläne sie hegten. ... Sie brachte uns manchmal Proben. Sie ergaben ein erschütterndes Bild des Rückfalls in die Barbarei."

Ein letztes Treffen zur Segelpartie am Wannsee

Im Februar 1942 verschickt die Rote Kapelle ein sechsseitiges Flugblatt an Hunderte Pfarrer, Professoren, Ärzte, Beamte - mit einer klaren Analyse der Lage. Der Kampf um Rohstoffe zur Aufrechterhaltung des Krieges, heißt es darin, werde immer neue Schlachtfelder entstehen lassen. Hunderttausende deutsche Landser stürben einen sinnlosen Tod in Schnee und Eis.

Und weiter: "Schreibt Euren Soldaten ins Feld, was sich in der Heimat tut! Erst die Verweigerung von Gehorsam und Pflichterfüllung bringt die Voraussetzung für die Errettung des Volkes vor dem Untergang."

Doch die meisten Empfänger leiten die Schriften postwendend an die Gestapo weiter.

Keine der Aktionen der Roten Kapelle war aufgeflogen - am Ende sind es die Russen, die einen schier unglaublichen Fehler begehen: Sie senden einen Funkspruch von Moskau nach Brüssel, der Schulze-Boysen mit seinem Klarnamen und Adresse nennt.

Das Deutsch-Russische Museum in Berlin ist schon lange Schauplatz der Weltpolitik. Während Russland isoliert ist, versucht der Direktor den Dialog aufrechtzuerhalten. Das hat seinen Preis.

Am 30. August 1942 treffen sich etwa 30 Mitglieder der Gruppe zum letzten Mal zu einer Segelpartie am Wannsee. Tags darauf holt die Gestapo den Oberleutnant aus seinem Büro. In den folgenden Tagen nimmt sie 119 Mitglieder der Gruppe fest.

Schulze-Boysen und Harnack werden am 22. Dezember 1942 hingerichtet. Für die Männer der Roten Kapelle bringen die Henker eigens Fleischerhaken in Plötzensee an. Die Frauen werden geköpft. Insgesamt vollstreckt die Nazijustiz 59 Todesurteile.

Günther und Joy Weisenborn überleben. Ihr Briefwechsel aus jener Zeit (er wird am 29. August im Beck-Verlag erscheinen) ist ein berührendes Dokument ihres Mutes, ihrer Verzweiflung und ihres Idealismus.

"Weißt Du was, wir streichen das Jahr 1942 aus unserem Kalender, damit haben wir dann sogar ein Jahr gewonnen, das heißt, wenn Du in Wirklichkeit 100 Jahre alt bist, sagen wir, Du seist erst 99, und ich bin anstatt 88 eine flotte 87erin, und dann nehmen wir uns an der Hand und gehen den Schlossberg zum Güstrower Schloss hinauf und geben uns dort ein Küsschen ...", schreibt Joy an Günther aus der Haft.

Der Nazi-Richter a.D. diffamierte als CDU-Gemeinderat weiter

Nach dem Krieg hatten Weisenborn, Grimme und andere versucht, Manfred Roeder, den Richter, der die Todesurteile fällte, vor Gericht zu bringen. Vergeblich. In der Propagandaschlacht des Kalten Krieges gelang es Roeder sogar, inzwischen CDU-Gemeinderat in Hessen, die Rote Kapelle öffentlich als "moralisch entartete", kommunistische Verschwörung zu diffamieren. Einer Haltung, der die Nachkriegsöffentlichkeit bis hin zu Spiegel und Stern gerne folgte.

"Mein Vater hat das nie verwunden", sagt der Regisseur Christian Weisenborn, dessen Film "Die guten Feinde" über die Rote Kapelle am 27. Juli in die Kinos kommt. Erst 2009 hob der Deutsche Bundestag die Todesurteile auf.

Gerda May wippt ein wenig in ihrem Schaukelstuhl. "Mich hat immer gewundert, wie wenig bekannt die Rote Kapelle war", sagt die alte Dame. Dann zieht sie noch einen Brief heraus. Er ist auf den "Vierten Advent 1942" datiert und stammt von Libertas' Mutter an die Familie May. "Eine Hoffnung hege ich doch, mit meinem geliebten Kind in diesen Festtagen in Berlin zusammen zu kommen", schreibt sie.

Wenige Tage später wird das geliebte Kind in Plötzensee enthauptet.