Es war der 30. Juli 1898, als der alte Herr in seinem Haus in Friedrichsruh das Zeitliche segnete und bald darauf schon Eindringlinge vor seinem Bett standen. Mit der Skrupellosigkeit gieriger Paparazzi richteten sie den Kopf des Verstorbenen auf, sie schoben ihm einen Stapel Kissen unter, dann drückten sie ab. Die Blitzlichtaufnahme des toten Bismarck löste einen Presseskandal aus, nachdem die beiden Hamburger Fotografen versucht hatten, das Bild für viel Geld zu verkaufen. Sie wurden verhaftet, und bei dem spektakulären Prozess stellte sich heraus: Die Täter hatten sogar den Förster von Friedrichsruh bestochen, um im richtigen Moment zur Stelle zu sein.

Nicht einmal auf dem Totenbett hatte der Mann seine Ruhe, der heute in den Hitlisten der größten Deutschen nach Adenauer, Luther und Johann Sebastian Bach einen der ganz vorderen Plätze belegt. Das Recht am eigenen Bild war ihm nicht vergönnt.

Zum 200. Geburtstag gibt es einen regelrechten Bismarck-Boom

Otto von Bismarck hat die Fantasie der Deutschen schon immer beschäftigt. In diesem Jahr gibt es allerdings eine regelrechte Gedenkwelle, einen publizistischen Bismarck-Boom: Der preußische Junker, der am 1. April 1815 in Schönhausen an der Elbe zur Welt kam, wird mit Tschingderassabum gefeiert, mit einer Flut von Ausstellungen, Gedenkveranstaltungen, Büchern. Bundespräsident Joachim Gauck wird die Festrede zum 200. Geburtstag in Berlin halten: auf den Machtpolitiker, der 1871 die deutsche Einigung kunstvoll, aber mit Waffengewalt auf den Weg brachte und dann eine maßvolle Außenpolitik betrieb. Auf den konservativen Revolutionär, der einerseits die Sozialgesetzgebung in Deutschland begründete, andererseits die Sozialisten politisch bekämpfte.

Bismarcks Mythos ist blass geworden. Das Gedenken zu seinem 200. Geburtstag wirkt pflichtschuldig, leidenschaftslos. Hat uns der eiserne Kanzler nichts mehr zu sagen?

Schön und gut, das ist Geschichte. Aber wie lebt man heute, wenn man selbst ein Bismarck ist, also einer Familie angehört, deren Privatleben bis ins kleinste Detail ausgeleuchtet wird? Wie lebt man als Teil eines Clans, der ein Fall für die Geschichtsbücher und ein gefundenes Fressen für die Paparazzi ist?

Die hohe Stirn hat Gregor von Bismarck vom Urgroßvater

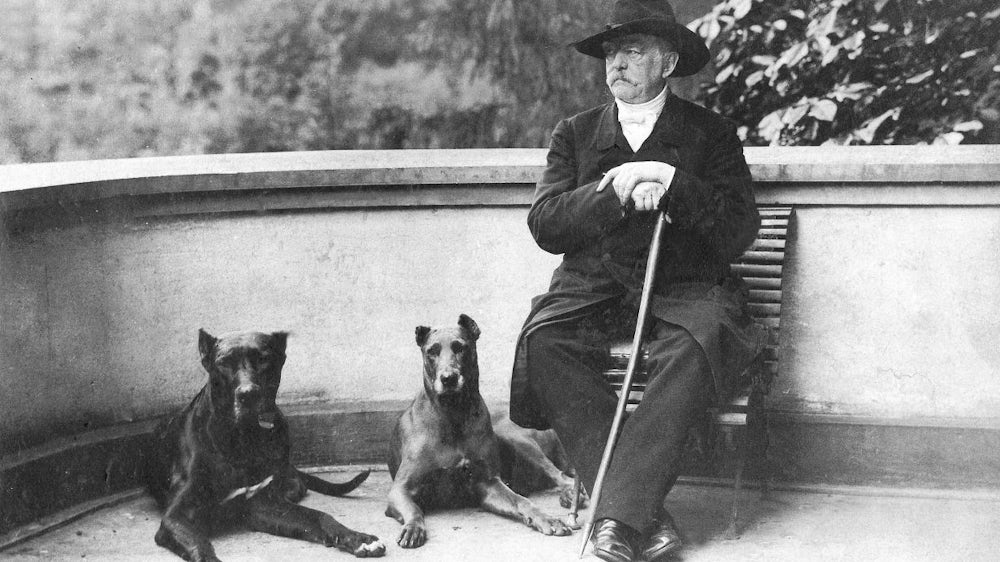

Am besten man fragt mal nach bei einem Ururenkel. Ein Besuch in Friedrichsruh im idyllischen Sachsenwald, 30 Kilometer östlich von Hamburg. Gregor Graf von Bismarck, auf dem heute hier die Verantwortung lastet, kommt auf die Minute pünktlich zur Verabredung. Erste Station der privaten Führung: das Museum, in dem jede Menge Devotionalien des Reichskanzlers zu finden sind. Etwa die Chaiselongue, auf der sich der alte Fürst gerne mal ausstreckte, wenn er müde vom Ausreiten war - seine Doggen durften dann an seiner Seite liegen, sie hatten das Möbelstück offenbar zum Fressen gerne, so abgerissen wie das Leder aussieht.

"Meine Vorfahren haben bescheiden gelebt, da durfte nichts weggeworfen werden", sagt Gregor von Bismarck, 50. Er ist, das merkt man rasch, ein höflicher, zurückhaltender Mensch - keiner, der so drauflosplaudert. Die hohe Stirn, die Kahlköpfigkeit, das hat er unverkennbar von seinem Ururgroßvater geerbt: "Das liegt ja in der Familie."

In der Vitrine glänzen Bismarcks Stulpenstiefel

In der Vitrine vor ihm glänzen die schwarzen Stulpenstiefel, die Otto von Bismarck zu seiner Kürassieruniform trug. Die Stiefel haben Historienmaler und Karikaturisten gerne hergenommen, wenn sie den Reichskanzler in Szene setzen wollten. "Als Kinder erschienen sie uns unglaublich, die mussten von einem Riesen stammen, weil sie uns bis zum Hals reichten."

Vom wilden Studentenleben bis zum Schaumweintrinken mit dem Kaiser: Das Leben des ersten deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck hat jenseits aller politischen Urteile einen gewissen Unterhaltungswert.

Draußen vor dem Museum. Es ist einer jener Tage im Sachsenwald, an denen sich die Sonne nicht blicken lässt, aber bald werden sie wieder einschwärmen, die Touristen. Der Sachsenwald ist das größte Forstgebiet in Schleswig-Holstein, ein Freizeitrevier für die Hamburger. Seit Generationen kommen Besucher aus der Großstadt, um im Hotel Waldesruh Hochzeiten zu feiern, im Kletterpark zu balancieren oder auf den Spuren Bismarcks zu wandern.

Das Donnergrollen des Alten konnte man bis nach Berlin hören

Im Sachsenwald, den ihm Kaiser Wilhelm I. für seine treuen Dienste geschenkt hatte, verbrachte der Fürst seine letzten Lebensjahre; im Gasthaus Frascati, das er zum Schloss ausbaute, bezog er Quartier. Von hier aus schickte er nach seiner unfreiwilligen Abdankung 1890 immer neue Schmähungen in die Welt, auch gegen die Kamarilla des jungen Kaisers Wilhelm II., der Bismarck aufs Altengleis geschoben hatte. Das Donnergrollen des griesgrämigen Alten konnte man bis nach Berlin hören, jede Äußerung aus dem Hause Bismarck wurde von Zeitungen hochgekocht.

Im Grunde ist es bis heute so: Bismarck-Klatsch verkauft sich prächtig. Schillernde Figuren hatte der Clan ja stets zu bieten. Zum Beispiel Gunilla, die jüngere Schwester des 84-jährigen Ferdinand Fürst von Bismarck, des aktuellen Familienoberhaupts. Die ewigblonde Lebefrau, bekannt als Partykönigin von Marbella, verblüfft mit freimütigen Bekenntnissen zu einem hedonistischen Lebensstil, wie ihn der Adel zu seinen Glanzzeiten pflegte.

Deutlich schriller noch war das Verhalten von Carl-Eduard von Bismarck. Wie viele andere Mitglieder der Familie ging auch der älteste Sohn Ferdinands in die Politik, erarbeitete sich im Bundestag als "Deutschlands faulster Abgeordneter" allerdings einen zweifelhaften Ruf und machte mit Sucht- und Geldproblemen, Beziehungsdramen und einer Schlammschlacht mit seiner Verwandtschaft von sich reden. Für den Boulevard stand fest, dass es im Sachsenwald, wo die Familie vom Erbe des Eisernen Kanzlers lebt, so niederträchtig zugeht wie in der US-Serie "Dallas".

Im "Ewigforst" ist Platz für alle, die für immer im Sachsenwald bleiben möchten

Gregor von Bismarck spricht äußerst ungern über den Streit mit seinem vier Jahre älteren Bruder, der in Wahrheit ja ein Machtkampf um Friedrichsruh war. Der Machtkampf ist entschieden, zu Gunsten des Jüngeren. Also sagt er nur das Nötigste. Eigentlich nur einen Satz: "Ich hoffe, dass mein Bruder seine Midlife-Crisis überwunden hat." Viel lieber redet er über all die Dinge, die er im Sachsenwald erreicht hat.

Wenn man mit ihm in sein Auto steigt, einen Chrysler New Yorker älteren Baujahrs, kann man sehen, wie das Bismarck-Business floriert. Zum Beispiel im "Ewigforst", wo sich all jene ein Plätzchen aussuchen können, die am liebsten für immer im idyllischen Sachsenwald bleiben möchten - die biologisch abbaubaren Urnen liegen im Trend.

Stolz ist Gregor von Bismarck auf das Blockheizkraftwerk, das er genau an der Stelle aufgebaut hat, wo schon der Reichskanzler ein Sägewerk besaß. Die Anlage versorgt die ganze Gegend mit erneuerbarer Energie, auch das frisch renovierte Forsthaus Friedrichsruh, das jetzt nicht mehr nach einem biederem Landgasthaus aussieht, sondern nach anspruchsvoller Großstadtküche. Die Geschäfte führt seit Kurzem Bismarcks Ehefrau Samantha, für die kleinen Kinder Tchiki, Otis und Wilhelmina gibt es eine eigene Spielecke. Die Bismarcks sind eine ebenso weit verzweigte wie kinderreiche Familie.

"Than you, Mr. Von"

Es gab mal eine Zeit, da wollte Gregor von Bismarck weit weg sein von Friedrichsruh. Zwölf Jahre lang arbeitete er als Filmproduzent in Los Angeles, eine größere Distanz zu den eigenen Wurzeln ist gar nicht möglich: In den USA ist Bismarck weder Held noch Hering, sondern die Hauptstadt von North Dakota. Diese Erfahrung macht auch seine jüngere Schwester Vanessa von Bismarck, die schon vor vielen Jahren nach New York ging und heute eine internationale PR-Agentur für große Modelabels leitet.

Otto von Bismarck schuf mit der Kranken-, der Unfall- und der Rentenversicherung das Fundament des Sozialstaates Deutschland. Ohne die Erfindung der Sozialversicherung im Kaiserreich wäre eine moderne Marktwirtschaft nicht möglich.

In Los Angeles kaufte Bismarck oft in einem Supermarkt um die Ecke ein. Er zahlte dann mit der Kreditkarte. Die Frau an der Kasse sah immer auf seine Karte, dann sah sie ihn an: "Thank you, Mr. Von." Mr. Von - den sperrigen Nachnamen ließ sie lieber weg. Gregor von Bismarck muss lächeln, als er das erzählt, es hat ja etwas sehr Befreiendes, wenn man einfach mal ein anderer sein darf.

Das Bismarck-Mausoleum hat eine durchaus einschüchternde Wirkung

Aber kann man der eigenen Geschichte entkommen, in dieser Familie? "Ich dachte, ich verfolge da als drittgeborener Sohn gemütlich eine Filmkarriere, aber das war wohl nichts", sagt Gregor von Bismarck. Als sein Vater mit den Zuständen in Friedrichsruh überfordert war, kehrte er zurück, seitdem lebt er mit Frau und Kindern im elterlichen Schloss.

Wie war der erste Reichskanzler wirklich? Historiker Fritz Stern spricht über die ungewöhnlichen Begabungen des Preußen und erklärt, wie Bismarck zur Zielscheibe von Judenhassern wurde.

Von dort sind es nur ein paar Schritte bis zum Bismarck-Mausoleum auf der anderen Seite der Bahnstrecke. Eine Angestellte schließt die Türe auf, vier Euro kostet sonst der Eintritt in das Sakralgebäude, das eine durchaus einschüchternde Wirkung hat. "Ein treuer Diener Kaiser Wilhelms I." steht in Stein gemeißelt auf dem trutzigen Sarkophag des Reichskanzlers. Die Kapelle dient auch als Familiengruft und als Ort privater Feierlichkeiten: "An Weihnachten ist das alles festlich erleuchtet, dann feiern wir hier gemeinsam Gottesdienst", sagt Gregor von Bismarck.

Andere Formen des Bismarck-Kults sind ihm eher suspekt. Etwa wenn deutschnationale Gruppierungen hier Kränze niederlegen oder das Mausoleum für ihre Zwecke nutzen wollen. "Wir sagen denen schon sehr deutlich: Da haben Sie unseren Ururgroßvater völlig missverstanden." Erstens sei Otto von Bismarck ein Preuße aus Leidenschaft gewesen. Und zweitens denke die ganze Familie europäisch: "Meine Frau ist Italienerin, meine Mutter Belgierin, meine Großmutter war Schwedin, meine Urgroßmutter halbe Engländerin."

Die Deutschen lieben ihre Adligen - vor allem, wenn einer vom Sockel fällt

Mit dem Heldengedenken ist das auch so eine Sache. Schließlich haben in der Gruft auch jene Familienmitglieder ihren Platz gefunden, die mit ihren Karrieren scheiterten und manchmal auch am Leben verzweifelten. Herbert von Bismarck zum Beispiel, der Sohn des Reichskanzlers und ein großer England-Freund, der eine glänzende Diplomatenkarriere an den Nagel hängte, weil er sich lieber bis zur Selbstaufopferung um das Wohlergehen des Vaters kümmerte. "Und mein Bruder Gottfried liegt leider auch hier unten", sagt Gregor von Bismarck. Gottfried, der Dandy. Er liebte grandiose Auftritte und ausschweifende Partys. "The Count", wie er in London hieß, starb 2007 an Herzversagen in seiner Londoner Penthouse-Wohnung mit gerade mal 44 Jahren, sein Drogenkonsum war ihm zum Verhängnis geworden.

Als Staatsmann prägte Otto von Bismarck das neue deutsche Reich - und lieferte allerlei Sprüche. Bonmots aus seiner politischen Karriere.

Damals hatten die Boulevardmedien wieder ihr Thema: die große Bismarck-Tragödie, der Verfall einer Familie, die Geschichte geschrieben hat. So sind die Deutschen nun einmal, sie lieben die alten Adelshäuser, besonders dann, wenn Peinliches nach außen dringt und einer vom Sockel gestoßen wird. Die Guttenbergs, die Hohenzollern, die Welfen aus Hannover, sie können ein Lied davon singen.

Bei Gregor von Bismarck, dem pragmatischen Familiengeschäftsmann, hat man nicht das Gefühl, dass man sich in dieser Hinsicht Sorgen machen muss. Er ist der Chef im Sachsenwald, auch wenn sein älterer Bruder einmal den inoffiziellen Titel des Fürsten erben wird - aber das verstehen ohnehin nur noch Adelsexperten.

Bismarck-Bonmits sind genauso haltbar wie die Denkmäler

Was er an seinem Ururgroßvater bewundert? "Seine Sprache", sagt Gregor von Bismarck. "Das findet man ja heute nicht mehr bei den Politikern. Diese Sprachgewalt und Tiefsinnigkeit der Formulierungen." Sein Ururgroßvater besaß die Fähigkeit, seine Gegner im Parlament mit einer einzigen Rede zu zerfetzen, zugleich konnte er witzig und lakonisch sein: "Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd" - solche Bismarck-Bonmots sind genauso haltbar wie die Bismarck-Denkmäler, die noch immer im halben Land verteilt sind und jeder Witterung standhalten.

Kaiser Wilhelm II. und sein Umfeld ersehnten sich einen Krieg gegen Frankreich und Russland. Im Sommer 1914 taten diese Männer alles, um den Frieden zu sabotieren. Die These von der "Unschuld" Berlins kann nur vertreten werden, wenn man die Ergebnisse penibler Archivforschung ignoriert.

Letzte Station der Sachsenwald-Tour: Gregor von Bismarck nimmt seinen Hut ab, er führt den Besucher ins gut geheizte Schmetterlingshaus, das seine Mutter, die Fürstin Elisabeth, vor 30 Jahren gebaut hat, um Besucher anzulocken. Inzwischen sind es hunderttausend im Jahr, die sich an der flatterhaften Exotik erfreuen. Auch das bringt Geld in die Kasse. "Bei uns wird nichts verschleudert", sagt der Graf, der es gar nicht verstehen kann, wenn in den Medien wieder mal vom sagenhaften Reichtum der Sachsenwalder Bismarcks die Rede ist, von einem geschätzten Vermögen von einer Milliarde Euro: "Unsinn, wir sind ein kleiner Forstbetrieb." Was eine maßlose, aber geschickte Untertreibung ist.

Bismarck besitzt ein weltweites Patent für einen Tretroller

Wie viele in seiner Familie hat aber auch Gregor von Bismarck hochfliegende Pläne. Vor ein paar Jahren kam er auf die Idee mit dem dreirädrigen Tretroller, für den er nun ein weltweites Patent besitzt: Die ideale Erfindung für Menschen, die häufig in Flughäfen sind, man kann damit wunderbar von Gate zu Gate rollen, der Koffer passt direkt auf die Achse. Bismarck hat sein Gerät Floh genannt. Die Chinesen sind angeblich schon ganz scharf darauf.

Er hofft jetzt, dass sein Roller der Renner wird, wenn er in die Läden kommt. Einfach so, weil er gut ist. Und ohne dass der Name Bismarck eine Rolle spielt.