Es ist ja nicht etwa so, dass Hochwasser ein neuartiges Phänomen wären. Doch die Zahl der Starkwetterereignisse nimmt zu, und mit ihr auch die Gefahr von Überschwemmungen. Ein altbekanntes Problem wird so immer dringlicher. Während mancherorts Stück für Stück Schutzmaßnahmen ergriffen werden, kommen sie andernorts auch nach mehreren Jahrzehnten der Planung nicht voran. Vier Gemeinden im Landkreis Ebersberg waren in der Vergangenheit besonders von Hochwasser betroffen und sind noch immer stark gefährdet. Eine Übersicht.

Grafing

Zunächst die gute Nachricht: Es ist nicht nichts geschehen für den Hochwasserschutz in Grafing in den vergangenen Jahren. Kleinere Maßnahmen wurden umgesetzt: Sogenannte Polderflächen am Wieshamer Bach zählen dazu, ebenso eine Vertiefung des Melakweihers. Auch lässt Bürgermeister Christian Bauer (CSU) wissen, dass der Hochwasserschutz für den Ortsteil Wiesham bereits abgeschlossen sei.

Die Menschen im Grafinger Stadtgebiet leben aber noch immer mit einem erheblichen Überschwemmungsrisiko. Die wichtigste Maßnahme zu ihrem Schutz kommt kaum voran: Mit der Errichtung zweier Rückhaltebecken an der Urtel, westlich von Grafing, soll das Stadtgebiet auch vor größeren Hochwasserereignissen geschützt werden. Planungen dafür gibt es bereits seit 20 Jahren. Es dauerte bis ins vorvergangene Jahr, bis sie konkrete Gestalt annahmen. Im Frühjahr 2021 stieß der Stadtrat eine dem Planfeststellungsverfahren vorgeschaltete Bürgerbeteiligung an. Der Widerstand betroffener Landwirte, die Ernteausfälle aufgrund regelmäßiger Überflutungen der Rückhaltebecken fürchten, war und ist groß.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung kam dann ein Kompromissvorschlag auf den Tisch: Zusätzlich zu der Errichtung der Rückhaltebecken solle die Urtel renaturiert werden. Durch eine Absenkung der Sohlhöhe und "eine naturnahe Verbreiterung des Bachbettes" würden Überschwemmungen landwirtschaftlicher Flächen deutlich seltener eintreten, erläutert Bürgermeister Bauer. "Dieser Vorschlag wurde von der Stadt uneingeschränkt unterstützt" und werde nach wie vor bevorzugt, erklärt Bauer auf Nachfrage. Eine einvernehmliche Lösung mit den Grundstückseigentümern habe sich hier aber bisher noch nicht gefunden.

Erst dann könne man jedoch einen neuen Bauentwurf erarbeiten, begleitende Unterlagen einholen und erneut eine Öffentlichkeitsbeteiligung starten. All das dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Vor diesem Hintergrund lasse sich auch noch keine Aussage über die Kosten treffen, so Bauer. "Die langen Verzögerungen", erklärt Bauer, "sind hauptsächlich dem Personalmangel in der Verwaltung geschuldet."

Glonn

Bei vielen Glonnern dürfte der Schock auch 21 Jahre später noch tief sitzen: Im August 2002 wurde die Ortschaft von einer Katastrophe heimgesucht, die gemeinhin als "Jahrhunderthochwasser" bezeichnet wurde. Seitdem hat sich trotzdem wenig getan. Zwar begann man im darauffolgenden Jahr Planungen für den Hochwasserschutz, die bereits in den 1960er-Jahren angestellt worden waren, wieder aufzunehmen und zu konkretisieren. Umgesetzt wurde bis heute jedoch keine Maßnahme, die eine Katastrophe wie vor 21 Jahren verhindern könnte. "Um ehrlich zu sein, geht es auch nicht wirklich voran", sagt Bürgermeister Josef Oswald (CSU).

Aktuell plane man noch immer den Bau dreier Rückhaltebecken am Kupferbach, südlich des Ortes. Dabei täten sich allerdings immer wieder Schwierigkeiten auf, sagt der Bürgermeister. Hohe Auflagen erschwerten die Planung. Zum Beispiel spricht Oswald vom "Problem Löffelkraut": Einer der größten Bestände des seltenen Bayerischen Löffelkrauts befindet sich im Kupferbachtal. Würden im Falle eines Starkregenereignisses die geplanten Rückhaltebecken geflutet, könnte das der geschützten Pflanze schaden. Sollte man sich für den Bau der Rückhaltebecken entscheiden und dafür auch eine Genehmigung erhalten, könnte dennoch eine Klage von Umweltschützern zugunsten des Krauts drohen.

Auch aus diesem Grund, so Oswald, werde derzeit eine weitere Variante geprüft: der Bau eines unterirdischen Stollens, durch den überschüssiges Wasser kontrolliert abfließen könnte. Diese Variante, die "rein aus der Umweltthematik viel weniger Probleme" bereite, erscheine machbar, aber erheblich teurer. "Allerdings ist sie auch sehr viel leistungsfähiger", sagt Oswald. Zunächst jedoch, werde die statistische Hochwassergefahr noch einmal neu berechnet, danach werde man entscheiden, welche Variante es umzusetzen gilt.

Markt Schwaben

"Wir wollen den Hochwasserschutz implementieren", sagt Bürgermeister Michael Stolze (parteilos) mit einigem Nachdruck. Dass es sich dabei nicht um eine leere Worthülse handelt, davon kann man sich derzeit im Zentrum der Marktgemeinde zwischen Nagelschmiedgasse und Heilmaierbrücke selbst überzeugen. Hier werde das "Hochboard", also die Einfriedung des Hennigbachs erhöht, damit dieser mehr Wasser tragen kann, erklärt Bürgermeister Stolze.

Um dem Gewässer mehr Platz einzuräumen, müssen auch zwei Brücken abgerissen und neu gebaut werden. Die erste davon ist die Brücke in der Nagelschmiedgasse, deren Abriss bereits begonnen hat. Auf diese Art solle der gesamte innerörtliche Lauf des Hennigbachs bis Mitte 2024 angepasst werden, erklärt Stolze. Anschließend widme man sich dem Flusslauf im vorgelagerten Bereich, hierfür begännen gerade die Planungen. Während innerorts aufgrund der Bebauung nur die Möglichkeit bleibe, den Flusslauf zu erhöhen, solle der Bach außerorts renaturiert, sein mäandernder Verlauf wieder hergestellt werden. So werde die Fließgeschwindigkeit reduziert, erläutert der Bürgermeister.

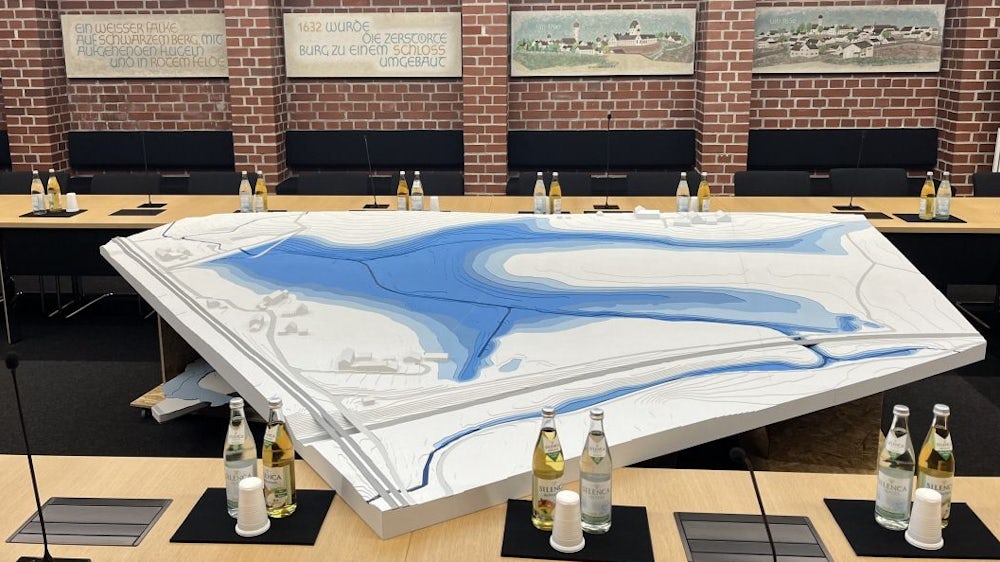

All das stelle allerdings nur den ersten von insgesamt vier Bausteinen dar, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen, führt Stolze aus. Im Sitzungssaal des Rathauses lässt sich derzeit der zweite Baustein begutachten: Mitten im Saal steht ein Modell der geplanten Maßnahme. Am sogenannten "Einbergfeld" westlich der Ortschaft und südlich der Bahnlinie soll ein 6,5 Meter hoher Damm entstehen, der circa 240 000 Kubikmeter Wasser zurückhalten kann. Auf 4,1 Millionen Euro werden die Kosten taxiert.

Unter anderem aufgrund der zu erwartenden Überschwemmungen landwirtschaftlicher Flächen, habe es Vorbehalte aus der Bevölkerung gegeben, sagt Stolze. Größtenteils haben man sie aber durch Erklären ausräumen können. Trotzdem konnte noch nicht mit allen Grundstückseignern und -Pächtern eine Einigung erzielt werden. Stolze gibt sich dennoch optimistisch: "Die Öffentlichkeitsbeteiligung befindet sich in den letzten Zügen."

"Wann alle Einwände zerstreut wurden und das Projekt Planreife erlangt, kann man im Moment noch nicht sagen", konstatiert der Bürgermeister. Mit der Errichtung des Damms sei das Ziel überdies noch nicht erreicht. Dann sind als dritter und vierter Baustein ein weiteres, kleineres Dammbauwerk am Gigginger Bach für circa 2,8 Millionen Euro und ein unterirdisches Auffangbecken am Roßacker, Kostenpunkt nach jetziger Schätzung circa 4,7 Millionen Euro, angedacht.

Letzteres könne man sich vorstellen wie eine sehr große Zisterne, erklärt Stolze, die zum Beispiel unter Straßen eingebracht werde. Dadurch wolle man einer Überlastung der Kanalisation vorbeugen. Mit der Fertigstellung aller vier Bausteine sei Markt Schwaben für Hochwasserereignisse der Kategorie "HQ 100+15" gerüstet, sagt Stolze. Das bedeutet, dass auch ein Wasserstand, der um 15 Prozent über dem eines hundertjährigen Hochwassers liegt, schadensfrei abgeleitet werden kann. Bis man soweit ist, dürfte aber noch einiges Wasser den Hennigbach herunter fließen.

Moosach

Nicht nur Glonn war von dem verheerenden Hochwasser im August 2002 betroffen. Das lokal begrenzte Ereignis sorgte auch in Moosach für schwere Überschwemmungen. 21 Jahre später freut sich Bürgermeister Michael Eisenschmid (CSU), dass die "Hauptmaßnahme" gegen eine Wiederholung des "Jahrhunderthochwassers" nun endlich umgesetzt wird. Am Spiegelbachweiher laufen seit Anfang Juni die Bauarbeiten für einen Schutzdamm, der im Fall von Starkregen die Wassermassen zurückhalten soll. "2002 lief das Wasser vom Steinsee und Oberflächenwasser von Niederseeon und Schlacht auf diesem Weg nach Moosach herab", erläutert Eisenschmid, "mit dem Damm können wir einen kontrollierten Ablauf sicherstellen." Im Dezember solle der Damm stehen, die offizielle Einweihung sei für April oder Mai 2024 geplant, da im Anschluss noch kleinere Arbeiten, zum Beispiel an der Begrünung anstünden.

Dass es nach dem einschneidenden Ereignis im Jahr 2002 immerhin 21 Jahre gedauert hat, bis man nun wirksame Schutzmaßnahmen trifft, erklärt Eisenschmid vor allem durch "hohe bürokratische Hürden". Einerseits befinde sich der Damm in einem Landschaftsschutzgebiet, was zu strikteren natur- und artenschutzrechtlichen Auflagen führe. Andererseits hätten auch die Berechnungen, wie groß der Damm sein müsse, um seine Wirkung zu entfalten, einige Zeit in Anspruch genommen. Und auch die Finanzierung habe man erstmal stemmen müssen, erklärt Michael Eisenschmid. Die Baukosten würden nun grob auf eine Million geschätzt, sagt der Bürgermeister. Sie würden zur Hälfte gefördert.

Dem Ziel, den vollständigen Schutz der Gemeinde vor hundertjährigen Hochwasserereignissen zu gewährleisten, komme man mit dem Bau des Damms einen großen Schritt näher. Anschließend stünden noch kleinere, sogenannte "integrale Maßnahmen" an. Man werde beispielsweise innerorts den Spiegelbach stellenweise umleiten und verbreitern, kündigt Bürgermeister Eisenschmid an. Wenn alles nach Plan verläuft, scheint ab Dezember immerhin die Gefahr gebannt, dass Moosach noch einmal eine Katastrophe des Ausmaßes von vor 21 Jahren erlebt.