Wenn François, der Held und Ich-Erzähler in Michel Houellebecqs jüngstem Roman, durch Paris geht, trifft er überall auf Muslime, auf islamische Einrichtungen und auf islamische Lebensweisen. In seinen Lehrveranstaltungen sitzen verschleierte Frauen, er trinkt seinen Tee in der großen Moschee, isst in marokkanischen Restaurants, und selbst wenn er sich eine Prostituierte bestellt, kommt diese vorzugsweise aus einem arabischen Land.

So dicht sind in diesem Buch die Referenzen an Ausdrucksformen des Islam und seiner Glaubensangehörigen gestreut, dass sie sich schnell zu einem Bild formen: Es ist nicht das Bild einer multikulturellen Gesellschaft, sondern ein Bild des Islam auf französischen Straßen. Es spiegelt nicht Vielfalt, sondern allenfalls eine Zweiheit, wenn nicht gar eine Einheit. Es ist das Bild, das zum Titel des Buches passt: "Soumission", also "Unterwerfung".

Frankreich im Jahr 2022: Ein Muslimbruder ist französischer Präsident, humanistisch gesinnte Islamisten regieren das Land. Michel Houellebecqs neuer Roman "Unterwerfung" verspottet die völkische Gesinnung, die das Abendland vor dem Islam retten will.

In Frankreich begann die Debatte über dieses Buch in der vergangenen Woche. Da gab es das Buch noch nicht zu kaufen, und nicht viele Neugierige werden sich die Mühe gemacht haben, nach der Raubkopie zu suchen, die bereits im Internet zirkulierte. Es brauchte nicht viel, um das öffentliche Gerede in Gang zu setzen: dass sich Michel Houellebecq, der bekannteste Autor des Landes, wieder einmal eine Provokation in den Kopf gesetzt hatte, war gewiss.

Und dass dieser Roman davon handelt, dass und wie sich Frankreich in eine islamische Republik verwandelt, war bald auch bekannt. Und es scheint, im Nachhinein, als habe sich sogar eine Hoffnung mit dieser Provokation verbunden: dass die dadurch ausgelöste Diskussion zumindest helfen könnte, den gegenwärtig größten innenpolitischen Konflikt in Frankreich zu überwinden.

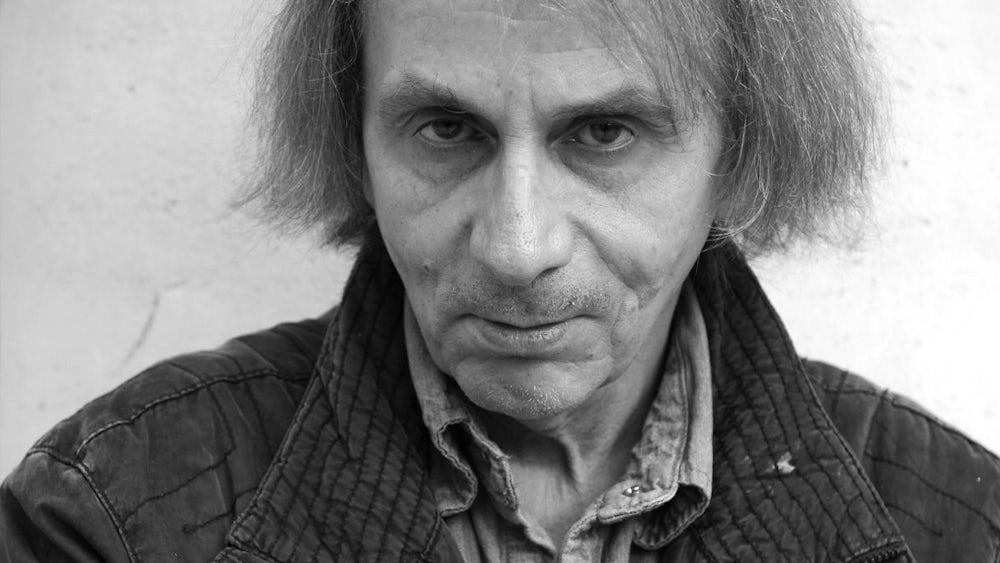

Houellebecq auf dem "Charlie Hebdo"-Titel

Mehr als das musste auch der Karikaturist der Zeitschrift Charlie Hebdo nicht wissen, als er für das Titelbild der jüngsten Ausgabe einen schnapsnasigen Michel Houellebecq zeichnete, der bekannt gab, dass er im Jahr 2015 seine Zähne verlieren und im Jahr 2022 den Ramadan feiern werde: Die radikale Individualisierung Michel Houellebecqs war eine Reaktion auf den repräsentativen Charakter der durch ihn ausgelösten Debatte.

Als Ayatollah Chomeini vor 26 Jahren, im Februar 1989, über Radio Teheran die Fatwa gegen Salman Rushdie verhängte, sprach nicht nur ein Priester. Die Fatwa ist ein Urteil, ihr geht ein Rechtsverfahren voraus, muslimische Geistliche werden die "Satanischen Verse" gelesen haben, zumindest in Teilen, und der Ayatollah verkündete seinen Spruch als Vertreter eines Staates. Es mag, unerhörter Weise, auch an der Staatlichkeit dieses Urteils liegen, dass Salman Rushdie lebt.

Eindeutiger als jeder Roman

Karikaturen aber werden nicht gelesen. Man erfasst sie mit einem flüchtigen Blick, dieser Blick liefert unmittelbar "Identität", und weil es auch viele Muslime gibt, die wie das westliche Publikum glauben, es gehöre zum Islam notwendig ein strenges Bilderverbot, das Personal des Heiligen betreffend, reicht immer wieder allein die Nachricht aus, es gebe eine Mohammed-Karikatur, um Mord und Totschlag in die Welt zu bringen. Zudem ist eine Karikatur, anders als ein Buch, schnell kopiert, verschickt und über das Netz in unendlicher Menge zu verbreiten. Und sie ist sehr viel eindeutiger, als es ein Roman je werden kann.

Auf Twitter zeigen sich Zeichner und Karikaturisten solidarisch mit ihren getöteten Kollegen von "Charlie Hebdo". Besonders ein Motiv prägt den Protest.

Aber das ist nicht der einzige Unterschied zu den Verhältnissen von 1989: An die Stelle eines offiziellen Islam, so radikal auch immer, ist ein persönlicher, nicht mehr schriftgebundener Islam getreten, der in jeder Herausforderung eine Ehrverletzung erkennt. Und weil die Ehre, wie ein großer deutscher Philosoph formulierte, das "Verletzliche schlechthin" ist, unterliegt die Entscheidung, was als Frage der Ehre gewertet wird und was nicht, allein der Willkür des potenziell Verletzten. So verwandelt sich, was im Fall der Fatwa ein Urteil war, das nicht vollstreckt wurde, in eine Vollstreckung, die sich selbst das Urteil ist. Diese Vollstreckung aber ist an keine Form, an kein Verfahren gebunden, es kann sie überall und jederzeit geben. Denn sie ist Terrorismus, und auch diesen gibt es nicht, bevor er zuschlägt.

Soweit in Erfahrung zu bringen ist, lebt Michel Houellebecq noch nicht im Untergrund. Wahrscheinlich hält er sich noch immer in seiner Wohnung auf, einem Appartement im 13. Arrondissement, aus dessen großen Fenstern man einen weiten Blick über die Stadt hat. Schon in der vergangenen Woche soll er aber, angesichts der immer höher schlagenden Wellen der Debatte, kaum noch ansprechbar gewesen sein.

Acht Journalisten, darunter die wichtigsten Zeichner, sind tot. Ein Weiterleben des Satireblatts "Charlie Hebdo" erscheint kaum möglich. Doch Frankreichs Presse will das Magazin gemeinsam retten.

Und tatsächlich, vom Inhalt seines Buches ist jetzt kaum noch die Rede: davon, dass er in "Unterwerfung" eine zukünftige neue französische Identität erfunden hat, ein Franzosentum, das alle Ideale der Aufklärung und der Nation fahren lässt, weil ihm so viel an Harmonie und Ordnung gelegen ist, dass es sich der Einhelligkeit wegen einer fremden Identität unterwirft - die dann doch wieder die eigene ist. Aber das ist dann schon so kompliziert, dass es kaum einer mehr genau wissen will.

"Der Islam hatte mein Leben zerstört"

Der Islam hat eine eigene Geschichte in den Romanen Michel Houellebecqs. Zu Beginn des Romans "Plattform" (2001) fliegt der Held zu einem Urlaubziel in einem stark sexualisierten Fernen Osten und weiß, dass er bald Afghanistan überqueren wird: "Die Taliban dürften jetzt sowieso schon schlafen und sich in ihrem Dreck suhlen", denkt er sich. Am Ende wird das Idyll von einer Bombe zerstört: "Der Islam hatte mein Leben zerstört, und der Islam war sicherlich etwas, was ich hassen konnte. In den folgenden Tagen bemühte ich mich, die Muslime zu hassen."

Im Gefolge dieses Romans kam es zu einer Äußerung Michel Houellebecqs, wonach alle Religionen dumm seien, der Islam aber die dümmste sei. Das trug ihm ein Gerichtsverfahren wegen Aufwiegelung zum Rassenhass ein, in dem er freigesprochen wurde, des Rechtes auf Kritik der Religion wegen. Damals, so scheint es, von heute aus betrachtet, waren die Verhältnisse noch einfach.

Romane können die Welt verändern

Die Unentschiedenheit des neuen Romans hingegen - also die offene Frage, ob sich der Autor ein islamisches Frankreich wünscht oder es grauenhaft findet - trug vermutlich dazu bei, dass die Debatte um diesen Roman so schnell heftig wurde. Und es hilft dem Autor dabei nun wenig, wenn er, nach dem Anschlag, immer wieder erklärt, das Buch "Unterwerfung" möge zwar vielleicht eine realistische, wenn auch zeitlich arg verkürze Utopie sein, im Kern handele es sich jedoch um einen Roman. Und es gebe zwar Bücher, von denen die Geschichte verändert werde, das "Kommunistische Manifest" zum Beispiel. Aber das gelte eben nicht für Romane. Vermutlich weiß der Schriftsteller selbst, dass er so viel Naivität nur vorspielt. Denn selbstverständlich können Romane, ja auch Gedichte, die reale Welt verändern, und auch Schriftsteller können es, selbst wenn sie gar nicht mit Romanen in die Öffentlichkeit treten.

Ob und in welchem Maße es ihnen geschieht, hängt allerdings keineswegs nur von ihnen ab, sondern von den politischen und sozialen Kräften, die sie tragen, befördern oder von denen sie ergriffen werden. An diesem Punkt ist der Schriftsteller nicht frei, und das Beste, was ihm widerfahren kann, ist es, genau das zu wollen, was mit ihm und seinem Werk gemacht wird.

Vorwegnahme des terroristischen Überfalls?

Denn so, wie der Erzähler zu Beginn von "Unterwerfung" durch Paris geht, um tausendundeinen Beleg für eine fortgeschrittene Islamisierung der Stadt zu finden, so widerfährt nun Michel Houellebecq etwas Ähnliches: Sein Schriftstellerkollege Emmanuel Carrère behauptet jetzt, sein Roman sei eine Vorwegnahme des terroristischen Überfalls, und vielen erscheint er nun zumindest als eine Art Indiz für die Ankunft des Schreckens, manchen gar als Lockruf für diesen Schrecken, der dann aber tatsächlich über eine satirische Zeitschrift herfiel und nicht über den Roman oder seinen Autor.

Dagegen ist der Autor so machtlos wie gegen alle anderen Konsequenzen, die seine Leser aus seinen Büchern ziehen. Und er darf aus dieser Machtlosigkeit nicht die Konsequenz ziehen, den Roman seinen Folgen zu opfern.