Film: Fantasy-Klassiker von Jacques Tourneur

Zwei Kinoträume vom Anfang der Vierziger, die der großartige Filmemacher Jacques Tourneur für den Produzenten Val Lewton schuf, über Frauen, deren Verlangen aus tiefen animalischen Ursprüngen sich speist. "Cat People" erzählt von einer jungen Frau in New York, die von einer alten serbischen Sage heimgesucht wird, der zufolge die Frauen eines Dorfes, wenn sie begehren, sich in Panther verwandeln. In "I Walked with a Zombie" wiederum verstrickt sich eine Frau in Voodoo-Riten - "Jane Eyre" in der Karibik (beide auf DVD oder Bluray bei Filmjuwelen.) Die Imagination war am Werk damals, das Publikum sah mehr als das, was wirklich auf der Leinwand war, anders als in den superteuren Fantasy-Blockbustern heute mit ihren Superspezialeffekten. Mein Film, sagt Tourneur zufrieden, lief dreizehn Wochen im Kino, eine Woche länger als "Citizen Kane". Sein größter Traum: in einem Geisterhaus drehen - mit Originalton. Fritz Göttler

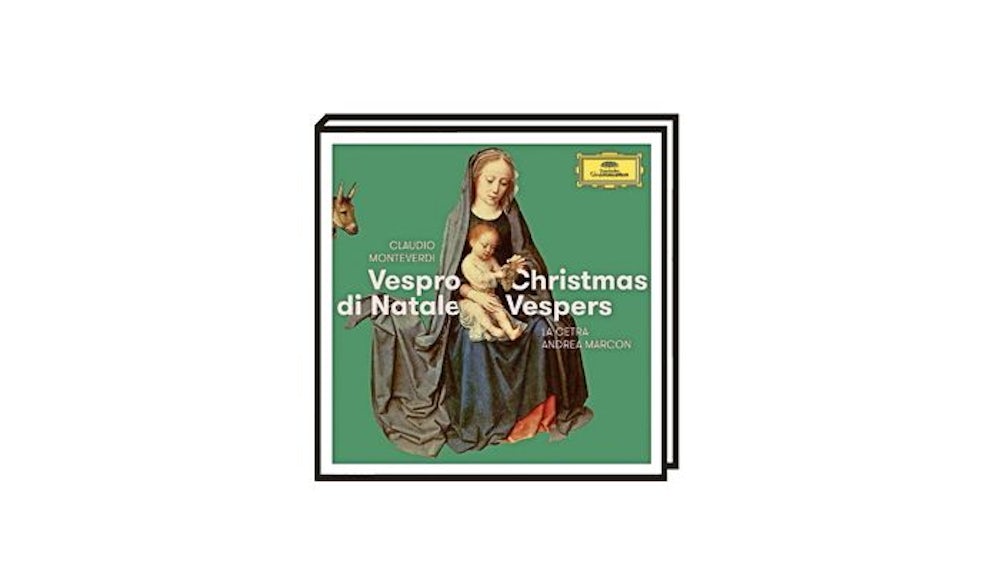

Klassik: Claudio Monteverdis Weihnachtsvesper

Auch musikalisch war der Barock die Zeit der Prachtentfaltung, aber nicht alle großen Komponisten der Zeit haben zum Hochfest von Christi Geburt so abendfüllende Werke geliefert wie Johann Sebastian Bach mit seinem Weihnachtsoratorium. Wie gerne hätte man von den italienischen Großmeistern, etwa Claudio Monteverdi oder Giovanni Gabrieli, so ein glamouröses musikalisches Weihnachtstheater. In früheren Jahrhunderten war das einfacher, da nahm man sich einfach die geeignetsten Stücke zeitgenössischer und vergangener Meister und stellte sie für den Anlass entsprechend zusammen. Auch Bach verfuhr ja ähnlich für sein Weihnachtsoratorium, nahm früher Komponiertes - allerdings eigenes - mit auf.

Was Gabrieli und Monteverdi betrifft, so hat sich der italienische Organist und Dirigent Andrea Marcon ein Herz gefasst und passende Werke derselben zu einer großen weihnachtlichen Messe zusammengestellt. So könnte das damals in Venedig am Weihnachtsabend geklungen haben, als Monteverdi für die Musik in San Marco verantwortlich war. Es sind in dieser Vesper auch Kompositionen anderer Komponisten dabei, aber man kann leicht unterscheiden: Immer, wenn es besonders farbenprächtig wird, wenn sich der dichte Chorklang in Akkordblöcken behauptet, wenn in der Höhe auch noch Trompeten dazukommen und der geballte Klang gen Himmel strebt, dann stammt die Musik von Monteverdi. Außer es ist ein reines Instrumentalstück und in der Tiefe lauern noch Posaunen. Dann ist es Gabrieli.

Das "La Cetra Barockorchester" unter Leitung von Marcon versteht sein Handwerk und zaubert ein Klangfeuerwerk aus Farben und kunstvoll verstrickten Melodieverläufen. Die klangliche Farbigkeit war Monteverdi besonders wichtig. Er gibt genaue Anweisungen, wie die Orgel zu registrieren ist, und in der damals gebräuchlichen mitteltönigen Stimmung sind auch noch besondere Effekte möglich, die mit der gleichförmigen Stimmung verloren gingen. Was den Gesang angeht, so ist der modern besetzte gemischte Chor des Vokalensembles Basel überzeugender als manche solistische Einzelstimme, aber die überwältigende Großartigkeit dieser Musik in ihrem glanzvollen Verlauf hält auch der Tenor nicht auf. Helmut Mauró

Serie: Die Wespe

Manche Serien verblassen in der zweiten Staffel, aber "Die Wespe" (Sky) schraubt die quietschgute Story um den berlinernden Dart-Ex-Profi Eddie "Die Wespe" Frotzke (Florian Lukas) um wahnwitzige Umdrehungen im angenehm peinlichen Neunzigerlook weiter. Eddie mit dem schlanken Fuß und dem goldenen Herzen landete in der ersten Staffel im Knast, jetzt ist er wieder da (Buch: Jan Berger, Regie Tobi Baumann) und will ein paar Dinge zurück, also Dart-Turniere - und seine Manu (Lisa Wagner). Wobei die Reihenfolge wechselt und es natürlich Ärger gibt - in Gestalt einer fiesen Bewährungshelferin (Meret Becker mit Rastafrisur), eines Vollstreckers der Wett-Mafia (Peter Lohmeyer mit Hütchen und Träne im Knopfloch) und eines Mental-Gurus (Aleksandar Jovanovic), der an Manu ranwill. Große, große Freude! Claudia Tieschky

Pop: Mira Ku Kovacs und Jan Wenger "Sad Songs To Cry To"

Kühn ist das schon: Ein paar Songs aus allerlei Genres und Jahrzehnten zusammensuchen und dann einmal nackt ausziehen, also die Songs, und mit kleinster Instrumentalisierung neu aufnehmen. Ach ja, traurig sind sie alle. "Sad Songs To Cry To" heißt das Album, das die Musikerin Mira Lu Kovacs mit dem Musiker Clemens Wenger aufgenommen hat (Ink Music / Play Dead Records). Unter den zehn Covern ist Kate Bushs "This Woman's Work" und Marlene Dietrichs "Wenn ich mir was wünsche dürfte", aber auch der Jazz-Klassiker "I'm Old Fashioned". Gesungen von Kovacs' brüchig-schöner Stimme werden alle Songs unweigerlich weich, selbst den S.T.S-Kracher "Kalt und Kälter" baut sie zur sanften Schmerzensnummer um. Schief geht erstaunlich wenig (wenn man von "Halt dich an deiner Liebe fest" absieht, das kann nur Rio). Das Album ist wunderbar melancholisch. Also: bitte einmal weinen. Christiane Lutz

Kunst: Ruth Wolf-Rehfeldt

So kurz vor den Feiertagen merken dann ja doch viele wieder, was sie an der Post haben - also an der alten, analogen, weil man mit einer E-Mail nun einmal weder Pakete schicken kann noch Klapp-Postkarten, die von Herzen kommen, sondern halt nur per "Snail Mail", wie die Amerikaner in diesem Fall gern sagen. Nun gibt es ein Foto, das zeigt die junge Ruth Wolf-Rehfeldt, geboren 1932 in Wurzen, Anfang der 60er-Jahre vor einem Postamt irgendwo in der DDR. Man begreift unmittelbar, wie sehr die Post gerade dort und damals die Verbindung zur Welt und zur Gegenwart halten ließ, zum Beispiel zur Kunstszene in Amerika. Aufgenommen hat es der Künstler Robert Rehfeldt, der zum namhaftesten Vertreter der damals aus den USA herüberschwappenden "mail art" in der DDR werden sollte.

Seine Ehefrau nun, eigentlich bei der Ostberliner Akademie der Künste angestellt, beteiligte sich und wurde bald zu einer herausragenden Künstlerin eigenen Rechts - und zwar indem sie zum Beispiel mit ihrer Schreibmaschine Briefe nicht einfach nur schrieb, sondern vielmehr: malte. Nämlich mit Buchstaben, die in ihrer Massierung grafische Flächen bilden, Vorderseite aus lauter "To", Rückseite aus lauter "From". "Signs Fiction" nannte Wolf-Rehfeldt einmal eine Ausstellung in den 70er-Jahren, und ein sehr bewusster Umgang gerade auch mit der englischen Sprache zieht sich durch das ganze Œuvre von sogenannten Typewritings, das 1972 einsetzt und 1990 abrupt für beendet erklärt wird. Es ist im Rückblick unklar, ob wirklich nur das Ende der DDR dafür der Anlass war oder auch das ungefähr gleichzeitige Aussterben der Schreibmaschinen. Aber ebenfalls im Rückblick wird auch umso deutlicher, wie sehr die Arbeit von Wolf-Rehfeldt den Kontakt zum internationalen Geschehen ihrer Zeit hielt, nämlich weit mehr als die meiste andere Kunst im Land.

Das Berliner Kupferstichkabinett stellt sie jetzt in der Ausstellung "Ruth Wolf-Rehfeldt. Wie eine Spinne im Netz" dem "linguistischen Konzeptualismus" eines Robert Barry oder Gerard Hemsworth zur Seite. Von den 80er-Jahren an erscheinen ihre Blätter dann wie eine ostdeutsche Antwort auf die westdeutsche Friedensbewegung. Die strengen Buchstabenbilder wurden immer mehr zu Collagen, was Ruth Wolf-Rehfeldt jetzt natürlich zu einer umso würdigeren Empfängerin des diesjährigen Hannah-Höch-Preises macht. Die Ausstellung dazu läuft noch bis 5. Februar. Ein paar Tage später wird Ruth Wolf-Rehfeldt hoffentlich ihrerseits viel Post erhalten: Glückwünsche zum 91. Peter Richter