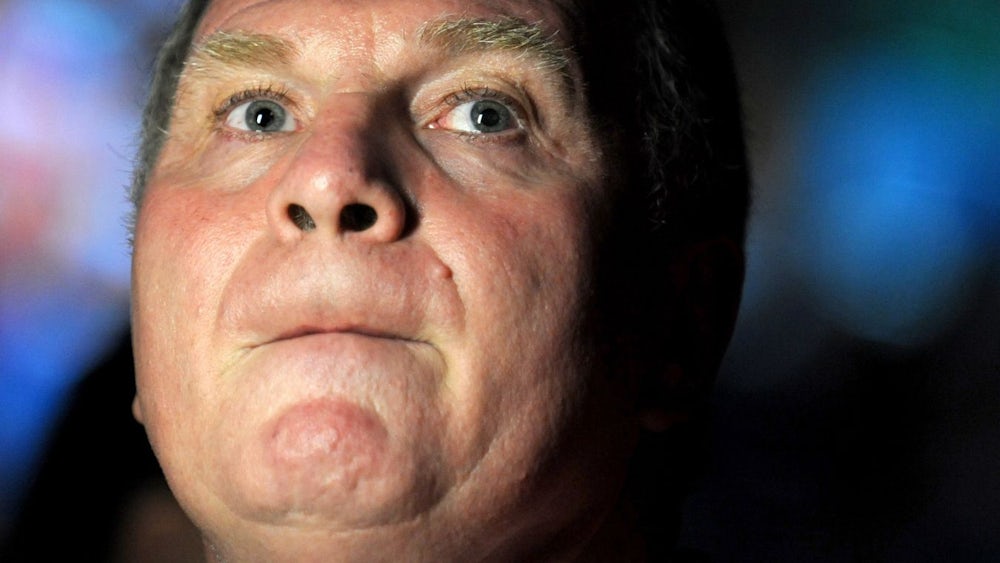

Das Interview, das Uli Hoeneß der Zeit gegeben hat, zieht sich über vier Seiten hin. Es gibt darin einige Stellen, die für Menschen wie Konrad Landgraf besonders interessant sind. Er ist Geschäftsführer der Landesstelle für Glücksspielsucht in Bayern. Das ist eine Einrichtung mit 24 Stellen im Freistaat, an die sich Spielsüchtige wenden können. Sie werden dort beraten, bekommen Therapieplätze vermittelt.

"In den Jahren 2002 bis 2006 habe ich richtig gezockt, ich habe teilweise Tag und Nacht gehandelt, das waren Summen, die für mich heute auch schwer zu begreifen sind. Das war der Kick, das pure Adrenalin", sagt Hoeneß an einer Stelle. Und an einer anderen: "Ich habe Tag und Nacht mit der Bank telefoniert, die haben ja alle so Nightdesks, wegen der Zeitverschiebungen, das geht rund um die Uhr. Die Sicherheiten der Bank müssen ja 24 Stunden gelten, wenn es aber in Asien nachts extreme Bewegungen gibt, wirst du trotzdem rausgeschossen."

Oder: "Ich habe einen kleinen Börsenpager, auf dem kann ich die Kurse kontrollieren. Manchmal war es sogar im Fußballstadion so, wenn das Spiel ein bisschen langweiliger war, habe ich heimlich auf meinen Pager geschielt."

Isolation, Schlaflosigkeit, psychischer Zusammenbruch

Es sind solche Stellen, die Landgraf aus seiner Berufspraxis bekannt vorkommen. Sie lassen ihn an einen Katalog denken, zehn Symptome, mit denen sich feststellen lässt, ob jemand spielsüchtig ist. Beispiele: Der Spieler muss seinen Einsatz ständig steigern, um den gewünschten Nervenkitzel zu erreichen. Er will erlittene Verluste mit aller Gewalt wieder hereinholen. Er spielt, um schlechte Stimmung zu vertreiben.

Er kann nicht abschalten, muss es dauernd tun oder daran denken. Im fortgeschrittenen Stadium schwindelt er Angehörige an, um weiterspielen zu können. Am Ende stehen illegale Handlungen, um die Sucht zu finanzieren, Isolation, Schlaflosigkeit, psychischer Zusammenbruch.

Hoeneß wird in dem Interview gefragt, ob er sich für süchtig hält. "Ich halte mich nicht für krank, wenn Sie das meinen", sagt er. "Zumindest heute nicht mehr. Sollte ich vor Gericht müssen, erschiene ich nicht als kranker Mann. Ein paar Jahre lang war ich wohl nah dran. Aber inzwischen halte ich mich für kuriert." Sein Sohn Florian, der bei dem Interview dabei war, merkt dazu an: "Ich darf sagen, dass die Familie dies ein bisschen anders sieht."

Der Fall Hoeneß lenkt die Aufmerksamkeit auf ein Problem, das weit verbreitet ist: Nach Studien zeigen 185.000 Menschen in Deutschland ein pathologisches Spielverhalten. Das bedeutet, dass sie mehr als fünf der zehn Symptome erfüllen. Bei 238.000 Menschen ist das Verhalten problematisch, bei ihnen treffen zwei bis vier Symptome zu.

"Bei bestimmten Börsengeschäften, bei denen man ständig am Ball bleiben muss, kann es schon in Richtung pathologisches Glücksspiel entgleiten", sagt Landgraf. Das betrifft vor allem Deals, bei denen schnell, mit hohem Einsatz und mit Hebeln gehandelt wird. Im Fachjargon heißen solche Geschäfte Contracts for Difference (CFD), Differenzgeschäfte.

67.000 CFD-Konten gibt es in Deutschland. Bei manchem Geschäft kann man nicht nur den Einsatz verlieren, es gibt auch Nachschusspflicht, wenn zum Beispiel die Wette auf eine Währung nicht aufgeht. Dann können bei 100.000 Euro Einsatz schnell 500.000 Euro weg sein. Hoeneß' Äußerungen vom "Nightdesk" deuten darauf hin, dass er solche Geschäfte gemacht hat.

Die Wiener Psychotherapeutin Monika Spiegel hat viele Patienten betreut, die unter Arbeitssucht, Drogensucht oder Spielsucht leiden. "Die Sucht ist nur ein Symptom, darunter liegt immer eine Persönlichkeitsstörung, meist narzisstischer Art", sagt sie. Die Sucht überdecke ein Gefühl der Minderwertigkeit, das in der frühen Kindheit aus Traumata oder Mangel an Zuwendung geprägt worden sei.

Zwei bis drei Thearpieanläufe

"Diese Leere, dieses Loch muss gefüllt werden, oft wird die Selbstwertstörung mit Großartigkeit bis hin zum Größenwahn kompensiert", sagt die Therapeutin. Auch Spielsucht mache größer, es gehe dabei "um den Kick, um den Kitzel beim Gewinnen".

Wie schwer ist es, Spielsucht zu therapieren? "Das hängt von der Ausprägung ab, es gibt Betroffene, die allein von der Sucht loskommen", sagt Experte Landgraf. Die meisten aber schafften das nicht, manche brauchten auch zwei, drei oder vier Anläufe. Oft sähen sie ihr Problem erst ein, wenn großer Druck von außen entsteht: Die Frau droht, sich scheiden zu lassen, der Job ist in Gefahr, der Finanz-Kollaps steht bevor.

Die Therapie ist langwierig. In der Forschung hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass eine Sucht aus einer narzisstischen Störung im Grunde nicht heilbar ist. Einst Nikotinabhängige rauchen nach 20 Jahren wieder eine Zigarette und sind auf den Schlag so süchtig sind wie vor langer Zeit.

Bei exzessiver Spielsucht ist es ähnlich. "Betroffene können lernen, mit ihrer Erkrankung umzugehen und wieder ein zufriedenstellendes Leben zu führen", sagt Landgraf. "Sie müssen sich jedoch ihr Leben lang der Rückfallgefahr bewusst sein, um beispielsweise beim nächsten Börsenhype nicht wieder mit dem Zocken anzufangen."