Für viele Menschen ist sie unverzichtbar, trotzdem ist sie kaum noch etwas wert. Beim Discounter gibt es den Liter Milch bereits für 46 Cent, doch bei den Bauern kommt davon nicht einmal die Hälfte an. Für Limonade und andere Getränke, und seien sie noch so ungesund, zahlt der Verbraucher klaglos mehr. Viele Landwirte sind durch den Preisverfall Milch vom Ruin bedroht. Die Politik verspricht zwar finanzielle Hilfe, doch diese allein wird nichts nützen. Das eigentliche Problem lässt sich damit nicht lösen: Es wird zu viel gemolken. Die Hoffnung der Erzeuger, dass sie nach dem Wegfall der Milchquote mehr auf dem Weltmarkt absetzen können, hat sich nicht erfüllt. Es fehlen die Abnehmer. Daran wird sich vermutlich so schnell auch nichts ändern.

Die Milchwirtschaft braucht echte Reformen. Denn es muss etwas grundsätzlich falsch laufen, wenn Erzeuger so effizient produzieren wie noch nie, aber trotzdem nichts verdienen. Im folgenden machen wir zwölf Vorschläge für eine moderne, zukunftsfähige Milchwirtschaft. Diese soll Erzeugern nicht nur ein gutes Auskommen sichern, sondern auch Tier, Mensch und Umwelt gerecht werden - ein Anspruch, der berechtigt ist. Denn Milch ist nicht nur ein Konsumprodukt unter vielen, sondern eben auch ein wichtiges Kulturgut.

1. Rettet Kultur und Vielfalt!

Bei Milch geht es nicht nur um nackte Zahlen. Man stelle sich nur ein Szenario vor, in dem allein dem Markt überlassen bleibt, wer überlebt und wer nicht. Das könnte so aussehen: Ein Großteil der Milchbauern würde aufgeben, übrig bleiben hochmechanisierte Großställe, in denen Kühe wie an den Fließbändern der Autoindustrie abgefertigt werden. Weil sie keine Perspektiven in ihren Dörfern finden, wandern viele Familien in die Ballungsräume ab. Städter, die ihren Kindern Kühe zeigen wollen, müssen in den Zoo gehen. Auch die Landschaft verändert sich dramatisch. Wo heute abwechslungsreiche Gebiete mit Feldern, Weiden und Grünland zu sehen sind, wächst großflächig Getreide oder Mais. Eine solche Zukunft wünschen sich die wenigsten. Deshalb lohnt es sich, für die Bauern und eine vielfältige Kulturlandschaft zu kämpfen.

Fest steht auch, dass sich die Probleme der Landwirte nicht allein über den Milchpreis lösen lassen. Jeder Erzeuger bekommt Subventionen, die von den Steuerzahlern finanziert werden. Sie machen im Schnitt knapp die Hälfte der Einkünfte eines Betriebes aus. Doch bisher werden diese Mittel vor allem nach dem Gießkannenprinzip verteilt, ganz egal, wie gut oder schlecht gewirtschaftet wird. Das muss sich ändern. Wer artgerecht und umweltfreundlich wirtschaftet, muss belohnt, wer gegen Regeln verstößt, konsequent in die Pflicht genommen werden.

Agrarminister Schmidt will sich künftig für eine Regulierung der Milchmenge einsetzen. Der Bauernverband will hingegen vor allem eins: mehr Geld.

2. Hilfe nur gegen Leistung

32,6 Millionen Tonnen haben deutsche Bauern im vergangenen Jahr nach Angaben des Milchindustrieverbandes an die Molkereien geliefert. Experten sind sich einig, die Menge muss runter, damit sich der Preis wieder erholen kann - um wie viel, da sind sie sich weniger einig, die Schätzungen reichen von drei bis fünfzehn Prozent. Eine Rückkehr zum alten Milchquotensystem, das jedem EU-Land ein bestimmtes Kontingent zubillig, ist keine Lösung. Auch unter diesem Regime kam es immer wieder zu Krisen wie im Jahr 2008. Fest steht aber auch, dass viele Bauern Hilfe brauchen. Doch die muss an konkrete Leistungen gekoppelt sein. Langfristige Ziele einer Reform müssen auf mehr Umwelt- und Tierschutz abzielen und zugleich auf eine bessere Mengensteuerung. Gelingen kann dies mit finanziellen Anreizen einerseits und strengen Auflagen andererseits.

3. Mehr Eigeninitiative

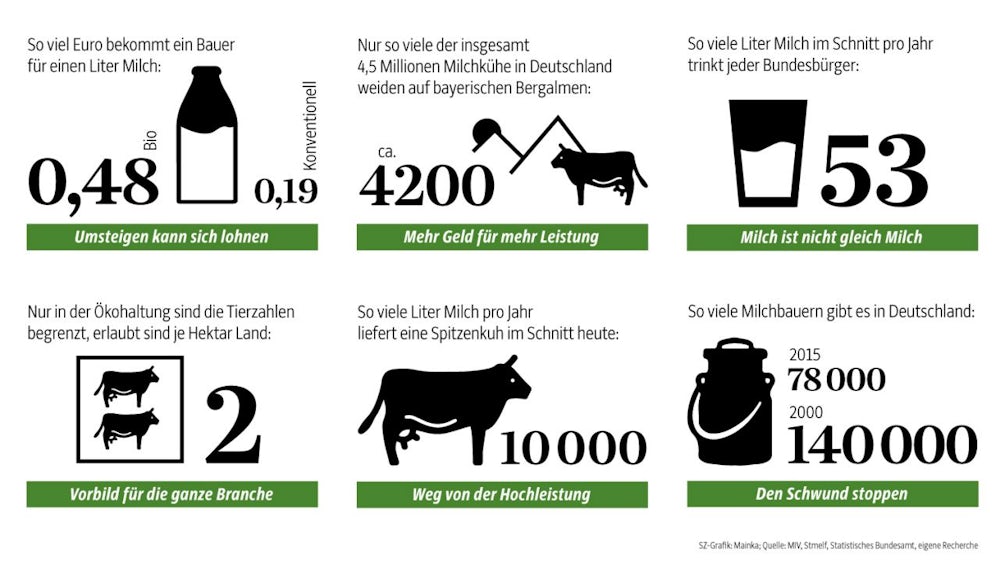

Milchbauern sind es gewohnt, nach dem Staat zu rufen, wenn sie in Not geraten - ein über Jahrzehnte einstudiertes Ritual. Dabei können sie selbst mehr zur Lösung ihrer Probleme beitragen, als so mancher glaubt: Denn wer gute Argumente liefert, bekommt auch mehr für seine Milch. Trotzdem suchen die meisten ihr Heil nach wie vor in einer steigenden Produktion, Qualität ist dagegen ein Instrument, das viele Landwirte kaum für sich nutzen. Rein finanziell macht es für sie deshalb so gut wie keinen Unterschied, ob sie wertvolle Weidemilch liefern oder Massenware aus der Stallhaltung. Dabei ist sogenannte Weidemilch im Supermarkt deutlich teurer als normale. Bauern haben es in der Hand, dass von diesem Aufschlag mehr bei ihnen ankommt. Viele Molkereien sind Genossenschaftsbetriebe, die Landwirte sind also Teilhaber und haben Mitspracherechte, die sie stärker einfordern müssen. Die hohen Preise für Biomilch zeigen, dass Konsumenten durchaus bereit sind, mehr zu zahlen, wenn die Qualität klar definiert ist.

4. Die Mär von der Almkuh

Glaubt man der Werbung, dann grasen Kühe glücklich auf satten Almwiesen. Doch die Zahlen strafen solche Bilder Lügen. Gerade einmal 4200 Milchkühe von 4,5 Millione Tieren hierzulande verbringen den Sommer auf einer Bergalm, wie das bayerische Landwirtschaftsministerium bestätigt. Die Weidehaltung geht ebenfalls seit Jahren zurück. Viele Tiere verbringen ihr Leben in luftigen Laufställen, das Futter kommt aus dem Trog und bis zum Melkstand ist es nicht weit.

Schlecht gehen muss es ihnen dabei nicht. Trotzdem ist es wichtig, Verbraucher ehrlich ins Bild zu setzen und verlässliche Qualitätskriterien zu schaffen. Wenn Verbraucher "Weidemilch" auf der Verpackung lesen, müssen sie sich darauf verlassen, dass dies auch stimmt, kontrollieren können sie es nicht. Hier ist der Gesetzgeber gefragt, eine transparente Kennzeichnung durchzusetzen. Momentan erfährt der Käufer nur, wo die Milch abgepackt wurde, nicht wo und wie sie erzeugt wurde. Qualitätsbegriffe müssen prüfbar sein.

5. Lasst die Kühe grasen

Kühe in der konventioneller Haltung geben bis zu einem Drittel mehr Milch als Tiere im Biolandbau. Das liegt am Kraftfutter. Ökobauern dürfen etwa gentechnisch verändertes Soja nicht einsetzen. Futter ist die Stellschraube, an der jeder Bauer selbst drehen kann, wenn er weniger melken will. Er kann auf mehr Gras umstellen und das Kraftfutter reduzieren. Wer seine Tiere auf die Weide schickt, hat außerdem den Vorteil, dass seine Futterkosten sinken. Weniger Gensoja bedeutet zudem weniger Regenwaldabholzung und weniger klimaschädliche Transporte.

6. Das richtige Verhältnis

Zwei Tiere je Hektar, mehr Kühe darf ein Biobauer auf seiner Fläche nicht halten. Das ist Vorschrift im Ökolandbau. So wird sichergestellt, dass der natürliche Kreislauf stimmt. Dieses Verhältnis zwischen Fläche und Tierzahl reicht aus, um genügend Futter zu gewinnen und die anfallende Gülle so zu verteilen, dass Böden und Grundwasser geschont werden.

In der konventionellen Landwirtschaft gibt es solche Grenzen nicht. Die Politik muss auch hier eine gesetzliche Grenze einziehen. Das Problem ist offensichtlich: der Trend geht zum großen Stall, hundert Tiere und mehr sind keine Seltenheit. Knapp 4,5 Millionen Milchkühe werden in Deutschland gehalten. Doch wohin mit der Gülle? Schon jetzt leiden viele Regionen, etwa in Niedersachsen, unter Überdüngung, eine Mitschuld trägt auch die exzessive Schweine- und Geflügelhaltung. Manche Produzenten müssen Gülle nach Polen exportieren, um sie loszuwerden.

Die meisten Deutschen greifen im Supermarkt zur billigsten Milch. Die schmeckt auch nicht schlechter als die teuren Sorten. Doch es gibt Alternativen, mit denen Kunden die Arbeit der Landwirte unterstützen könnten.

7. Nicht auf Kosten der Kleinen

Das in der Branche übliche Preissystem der Molkereien bevorzugt große Bauern, benachteiligt die kleinen und fördert damit die Überproduktion. Das muss sich ändern. Ein Beispiel : Ein kleiner Milchbauer mit 20 Kühen bekommt 26 Cent je Liter Milch von seiner Molkerei, sein Kollege mit 200 Tieren einen Cent mehr, also 27 Cent, weil er viel liefert. Übers Jahr gerechnet kommt der Großbauer bei einer Durchschnittsleistung von 7600 Liter pro Kuh auf eine Mengenzuschlag von 15 200 Euro. Ein Plus, das sich durch niedrigere Verwaltungskosten nicht rechtfertigen lässt - ein Fall für das Kartellamt. Die Bonner Behörde hat die Branche bereits im Visier. Am Beispiel der norddeutschen Großmolkerei DKM untersucht sie Beziehungen zwischen Bauern und Abnehmern. Mit einem baldigen Ergebnis ist nicht zu rechnen.

8. Produzieren mit Leitplanken

Alles was die Bauern liefern, wird von den Molkereien abgenommen, das garantieren die in der Branche üblichen Verträge. Um die Menge besser zu steuern, muss diese Abnahmepflicht abgeschafft werden. Stattdessen müssen Leitplanken eingezogen werden. Mit Verträgen, die eine bestimmte Liefermenge fixieren, könnten beide Seiten besser planen und das wirkt sich stabilisierend auf den Preis aus. Ein Milchbauer, der seine Verträge einhält, sollte zudem einen Bonus bekommen. Ein solches System belohnt diejenigen, die gut wirtschaften, ganz egal wie viel Kühe sie halten.

9. Schluss mit alten Feindbildern

Bäuerliche Verbände und die Molkereien zeigen gern auf Aldi, Lidl und Co., wenn der Milchpreis in den Keller rauscht. Dass der Handel am längeren Hebel sitzt, ist unbestritten: den fünf großen Lebensmittelhändlern Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Metro stehen etwa 150 Molkereibetriebe und knapp 78 000 Milchbauern gegenüber. Für die Bauern muss das nicht zwangsläufig schlecht sein. Beiden Seiten profitieren, wenn sie kooperieren. Etwa wenn es darum geht, höhere Qualitätsstandards durchzusetzen. Beispiel gentechnikfreie Milch, für die viele Verbraucher gern mehr ausgeben. Händler können Druck machen, um höherwertige Produkte zu bekommen. Das kann sich auch für die Bauern lohnen, wenn sie dafür mehr Geld bekommen.

10. Erst Küken, nun Kälber?

50 Millionen männliche Küken werden hierzulande getötet, weil sie in der Geflügelindustrie nicht zu gebrauchen sind. Nicht zum Eierlegen, nicht als Masthühnchen. Die unerwünschten Kreaturen sind das Ergebnisse fragwürdiger Zuchtziele. Ein ähnliches Schicksal droht den männlichen Kälbern moderner Milchkuhrassen. Auch sie sind für die Mast nicht geeignet, haben also kaum einen Wert. Ihre Mütter und Schwestern sind dagegen auf Hochleistung getrimmt, die Besten schaffen 10 000 Liter pro Jahr. Ähnlich einem Sprinter liefern sie Spitzenleistung auf der Kurzstrecke, sind aber ungeeignet für die lange Distanz. Eine Kuh kann bis zu 20 Jahre alt werden, im Hochleistungsmodus hält sie nur zwei bis vier Jahre durch und ist anfällig für Krankheiten. Höchste Zeit also, innezuhalten und Zuchtziele neu zu definieren.

11. Kunden auf der Flucht

900 000 Veganer gibt es laut Vegetarierbund in Deutschland, Tendenz steigend. Sie verweigern alle tierische Produkte. Viele begründen ihre Abstinenz mit den Bedingungen in der Tierhaltung, sie wollen buchstäblich nicht mehr schlucken, was man ihnen vorsetzt. Die Lebensmittelindustrie hat sich bereits darauf eingestellt, stellt Wurst ohne Fleisch und Joghurt ohne Milch her. Den Wunsch vieler Konsumenten nach mehr Tierschutz sollte die Milchwirtschaft deshalb ernst nehmen. Sonst laufen ihr die Kunden weg. Auf dem Spiel steht die Akzeptanz der Verbraucher, die etwa die Geflügelindustrie verloren hat.

12. Die Bio-Option

Ökoproduzenten sind fein raus. Während konventionelle Erzeuger um jeden Cent feilschen müssen, bekommen sie derzeit für ihre Milch 48 Cent je Liter. Biomilchpulver ist in China sehr gefragt, konventionelle Ware dagegen weniger. Weil in Deutschland nicht genug produziert wird, muss sogar importiert werden. Eine Lösung für alle Milchbauern ist das aber sicher nicht, zum einen weil ihnen dafür die Voraussetzungen fehlen, etwa ausreichende Grünflächen, die im Biolandbau vorgeschrieben sind. Zum anderen, wenn zu viele umsteigen, gerät auch hier der Markt aus den Fugen.