Selbstbefreiung oder Mythos

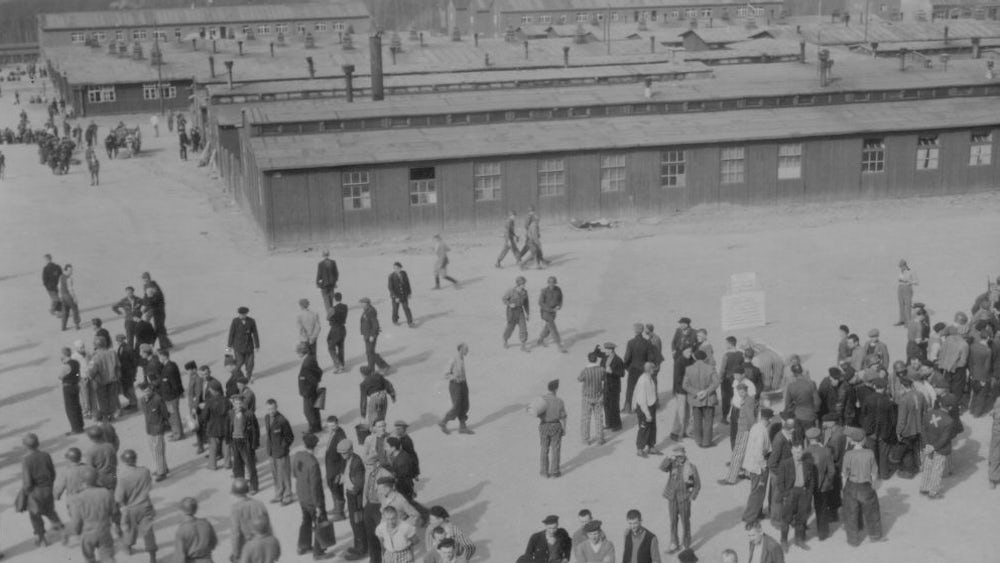

Am Abend des 10. April 1945 kündete dröhnendes Artilleriefeuer vom Herannahen der dritten US-Armee unter General Patton. Im Konzentrationslager Buchenwald klirrten die Fenster bei den Abschüssen, die Wände wackelten. Große Teile der SS-Wachmannschaften ergriffen die Flucht. Auf diesen Moment hatten die Mitglieder des kommunistisch dominierten geheimen Widerstands im Lager gewartet. Am 11. April 1945, vor mittlerweile 70 Jahren, riefen sie den Aufstand aus.

Der war lange vorbereitet. Vor allem in den Jahren 1943/44 nahm die internationale Militärorganisation im Lager Gestalt an, streng im Geheimen. Molotow-Cocktails oder Hieb- und Stichwaffen wurden gefertigt - "in überschaubarem Ausmaß, aber sehr systematisch", wie Forscher Ulrich Peters sagt. Häftlinge wurden an Waffen ausgebildet.

Nun war der Moment gekommen. Die Mitglieder des Internationalen Lagerkomitees besetzten Wachtürme und nahmen das Konzentrationslager unter Kontrolle, letztlich ohne große Gegenwehr. SS-Leute in der Umgebung wurden gejagt. Unmittelbare Erschießungen soll es kaum gegeben haben. Und das, obwohl die Rachegelüste unter den malträtierten Häftlingen sicher nicht klein gewesen sein dürften. Etwa 220 der Nazi-Schergen wurden festgesetzt - und der US-Armee unversehrt übergeben, als diese zwei Tage später das Lager übernahm. Bis dahin hatten nur einzelne Vorposten der Amerikaner im Lager vorbeigeschaut.

Haben die widerständigen Häftlinge Buchenwald also selbst befreit? Das war das Bild, das über Jahrzehnte hinweg in der DDR-Geschichtsschreibung transportiert wurde. Auch von einem Sturm auf das Haupttor war die Rede - eine Legende. Der Anteil der US-Truppen an der Befreiung fiel hingegen weitgehend unter den Tisch. Im wiedervereinigten Deutschland wurde der Begriff der "Selbstbefreiung" deshalb als DDR-Mythos zurückgewiesen.

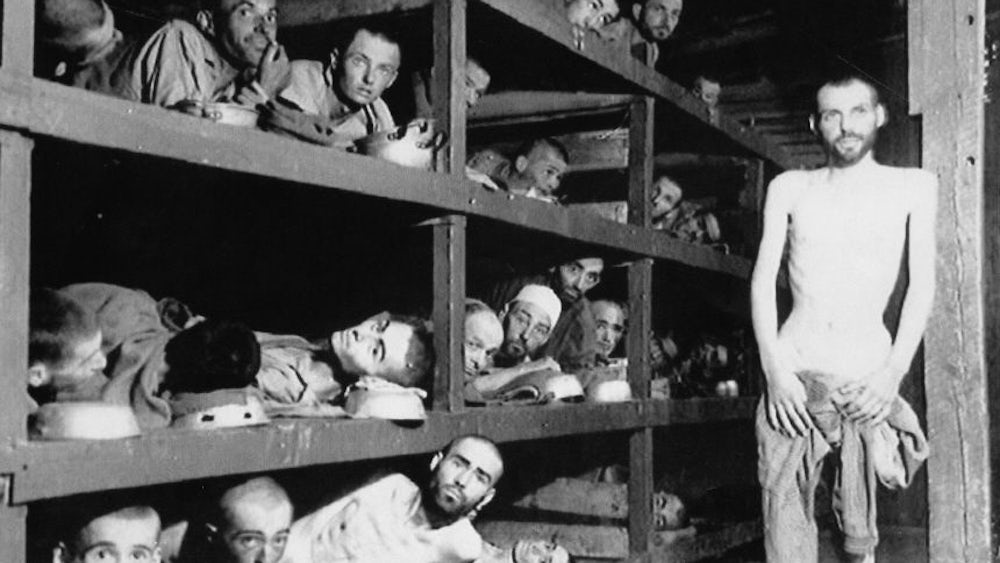

Leichenberge, ausgemergelte Häftlinge, Mord-Vorrichtungen: Als die Amerikaner 1945 Buchenwald erreichten, dokumentierten sie die KZ-Hölle.

Doch auch Überlebenden-Verbände in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern nutzten den Terminus - und nutzen ihn zum Teil bis heute. Die Perspektive der früheren Häftlinge, die im Lager Widerstand geleistet hatten, werde infrage gestellt, wenn die Selbstbefreiung als kommunistische Propaganda abgetan werde, sagt dazu Ulrich Schneider, Historiker und Geschäftsführer der Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora/Freundeskreis. Die Organisation wurde in den 1950er Jahren von Buchenwald-Überlebenden und deren Angehörigen gegründet. Buchenwald habe in der Frontlinie gelegen, doch ohne die militärische Vorbereitung im Innern des Lagers wäre Buchenwald nicht in dieser Form befreit worden, sagt Schneider. Er betont: "Die Selbstbefreiung war das Ergebnis eines langjährigen Kampfes."

Auch Politikwissenschaftler Ulrich Peters, der den kommunistischen Widerstand in Buchenwald erforscht hat, hält diese Sichtweise für nachvollziehbar: "Die Entscheidung: Wir nehmen das in die Hand und bereiten uns langfristig auf die finalen Tage vor - das ist natürlich auch ein Akt von Selbstbefreiung."

Den Begriff Selbstbefreiung sieht er trotzdem als durch die DDR-Historie besetzt an. Peters plädiert dafür, schlicht von Befreiung zu sprechen. Die Rolle der US-Armee müsse entsprechend gewürdigt werden. Doch dürfe man auch nicht in einem Umkehrschluss den Häftlingen ihre eigene Rolle absprechen - diese Tendenz habe es kurz nach der Wende gegeben.

Ähnlich äußert sich Rikola-Gunnar Lüttgenau, stellvertretender Leiter der Gedenkstätte Buchenwald: "Es gibt eine Vorbereitung auf das Ende des Lagers von innen, sozusagen die Befreiung des Lagers von innen, und es gibt natürlich die Befreiung von außen. Keine der beiden Seiten kann weggelassen werden, um am Ende zu sagen: Das ist die eigentliche Geschichte."

Im Gegensatz zur DDR, wo die Geschichte Buchenwalds intensiv erforscht wurde, wenn auch mit einigen Blindstellen, wurde die Lagerschichte in der alten Bundesrepublik nur wenig beachtet. Das änderte sich erst nach dem Mauerfall in den frühen 1990er Jahren, als die Schattenseiten des kommunistischen Widerstands in dem Konzentrationslager öffentlich zur Sprache kamen.

In einer Zeit, die geprägt war von Debatten über Stasi-Verbrechen und die Verantwortung der SED-Nachfolgepartei PDS für DDR-Unrecht, überschlugen sich einige Zeitungen förmlich dabei, auch den kommunistischen Widerstand im KZ als brutal und unmenschlich darzustellen. Von einer "mörderischen Kumpanei zwischen Nazis und Kommunisten" ( Bild) war die Rede, von einer "Elite des Grauens" ( Tagesspiegel), die in ihrer Brutalität "geistesverwandt mit den braunen Schindern" ( Welt) gewesen sei.

Die Blätter stützten sich dabei auf Details einer sogenannten "Geheimakte Buchenwald". Dabei handelt es sich um die Ergebnisse einer Untersuchung, in der die KPD beziehungsweise dann SED kurz nach dem Krieg Vorwürfen gegen mehrere kommunistische Funktionshäftlinge nachging. Sie wurden von der SED unter Verschluss gehalten.

Panzerkampf in Köln, befreite KZ-Häftlinge und erbeutete "Wunderwaffen": Wie die Westalliierten vor 75 Jahren große Teile Hitler-Deutschlands eroberten. Aufnahmen aus dem SZ-Archiv.

Der Historiker Lutz Niethammer, der die Dokumente im Auftrag der Gedenkstätte 1994 herausgab, verwahrte sich deutlich gegen die reißerischen Medien-Darstellungen. Doch auch er attestierte den kommunistischen Kadern eine "mafiose Struktur kollektiver Selbstbehauptung" und Kooperation mit der SS. Die Häftlingsgesellschaft sei keine egalitäre Solidargemeinschaft gewesen, sondern eine "vom Terror der SS entmenschte Wolfsgesellschaft", in deren harten Hierarchien die deutschen Kapos eine "privilegierte Oberschicht mit erheblicher Macht über die anderen Häftlinge darstellten".

Seine Veröffentlichung wurde in den meisten bürgerlichen Medien meist lobend aufgenommen. Manchen ging seine stark negativ konnotierte Darstellung des kommunistischen Widerstands jedoch zu weit, vor allem aus dem linken Spektrum. Nicht, weil die Befunde grundsätzlich falsch waren, sondern weil - so die Kritik - der Kontext, in dem die Funktionshäftlinge im KZ agierten, dabei zu wenig beachtet wurde.

Schneider merkt an, dass in der Debatte um die Schuld der Funktionshäftlinge damals wie heute in der öffentlichen Darstellung ein zentraler Punkt aus dem Fokus gerate: Wer eigentlich von den Konzentrationslagern profitiert habe, nämlich große deutsche Konzerne. Als Beispiel nennt er die vergangene Woche gesendete ARD-Dokumentation "Mythos und Lagerwirklichkeit". Hier sei zwar eine Mitwirkung der Funktionshäftlinge an Menschenexperimenten angedeutet worden. Doch dass die grausigen Versuche im Auftrag der Behring-Werke und der IG Farben durchgeführt wurden, das sei nicht erwähnt worden.

Denn klar ist - und darauf zielte auch die Kritik an der Niethammer-Veröffentlichung in den 1990ern: Kommunistische und andere Funktionshäftlinge hatten in Buchenwald nur einen sehr engen Entscheidungsspielraum. Sie handelten innerhalb einer ihnen aufgezwungenen fürchterlichen Lagerwirklichkeit und waren der völligen Willkür der SS unterworfen. Sie mögen gegenüber anderen Häftlingen privilegiert gewesen sein, doch auch sie waren nicht Herr über ihr eigenes Leben oder ihren Tod.

Um das Geschehen im KZ überhaupt systematisch beeinflussen und auf das Handeln der SS-Wachmänner einwirken zu können, mussten sie mit diesen zusammenarbeiten - bei der Zusammensetzung von Arbeitskolonnen, aber auch beim sogenannten "Abspritzen", also der gezielten Tötung arbeitsunfähiger Häftlinge mit der Giftspritze, oder bei tödlichen medizinischen Experimenten auf der Fleckfieber-Versuchsstation. Männer, die wegen ihrer strikten Opposition zu den Nationalsozialisten im Lager auf dem Ettersberg gelandet waren, wurden so zu Mittätern ihrer Gegner.

"Die Häftlinge haben mit der Übernahme von Funktionen in der sogenannten Lagerselbstverwaltung natürlich auch Schuld auf sich geladen. Ihr Widerstand war keine saubere Sache", sagt Ulrich Peters. Nur: Eine Alternative hätten die Häftlinge nicht gesehen.

Der Zweite Weltkrieg ist fast vorbei, die Rote Armee steht vor Berlin - da ermorden die Nazis noch jene, die aktiv Widerstand geleistet hatten. Eine Auswahl der NS-Gegner, die Hitler mitunter auf direkten Befehl töten ließ.

Zugleich nutzten die Funktionshäftlinge ihre besondere Stellung natürlich vor allem, um eigene Interessen zu verfolgen - auch hierbei waren die Methoden oft brutal. So wurden Denunzianten oder Brotdiebe aus dem Weg geschafft. Und das "ist nicht nur durch mahnende Worte geschehen, das ist schlichtweg eine blutige Geschichte", wie Peters feststellt.

Das Handeln der Funktionshäftlinge sei kein "glatter Heroismus" gewesen, wie es in der DDR dargestellt worden sei, sagt Gedenkstätten-Mitarbeiter Lüttgenau. Zugleich sei es "komplett falsch, die Häftlinge einfach als Handlanger der SS darzustellen". Er betont, wie wichtig es sei, eben diese Zwiespältigkeit zur Kenntnis zu nehmen. "Der Mut der Funktionshäftlinge und die Besonderheit des Widerstands in Buchenwald werden ja in der Erzählung umso eindrücklicher, wenn man das Ambivalente dabei nicht ausblendet."

War der Widerstand der kommunistischen Kader in Buchenwald gar kein genuiner Widerstand, kein Widerstand für alle also, sondern bloß ein Verhalten, das systematisch das Überleben der eigenen Gruppe sichern sollte? Und zu diesem Zweck bedenkenlos andere opferte? Dieser Vorwurf wird immer wieder erhoben. Auch in der bereits erwähnten ARD-Doku klingt er an.

Die Buchenwalder Kommunisten, sagt Historikerin Karin Hartewig da, seien ein erfolgreiches "Überlebenskollektiv" gewesen. Was sie eindrucksvoll mit Zahlen belegt: Unter den 56 000 Toten des Lagers seien gerade einmal 72 Kommunisten gewesen. Historiker Niethammer schrieb nach dem Mauerfall von "Kaderschonung durch Selbstverwaltung und Opfertausch".

Und doch sind auch hier die Zusammenhänge verzwickter, als es die reinen Zahlen zu beweisen scheinen. Denn ja, die Kommunisten kämpften mit harten Bandagen um Posten in der sogenannten Selbstverwaltung des KZs. Und dadurch gelang es ihnen, eigene Leute zu retten und Gegner auszuschalten. Nur konnte das auch Verbesserungen für andere Häftlinge bringen. So führte die Ausschaltung "grüner Kapos" im Krankenrevier Peters zufolge dazu, dass es dort solidarischer zuging. Die Häftlinge aus den Reihen der von den Nazis so benannten "Berufsverbrecher", die mit einem grünen Abzeichen gekennzeichnet waren, galten gemeinhin als brutal und korrupt.

70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz haben sich Überlebende fotografieren lassen. In ihren Gesichtern spiegeln sich Schmerz und Trauer - die meisten von ihnen verloren ihre Angehörigen.

Und ziemlich sicher hatten die Funktionshäftlinge bei der Veränderung von Deportationslisten besonderes Augenmerk auf ihre eigenen Genossen. Auf den von der SS erstellten Listen konnten sie die Namen von Häftlingen austauschen - am Ende musste nur wieder die Gesamtzahl der zu Verschickenden stimmen. Dennoch handelte es sich bei dieser Form des Tauschs nicht bloß um ein "Nullsummenspiel" zugunsten der Kommunisten, wie gelegentlich vorgebracht wurde.

"Die Kaderpolitik der Häftlinge, die Frage, wer in welches Außenlager geschickt wurde oder nicht, wer deportiert wurde oder davor bewahrt wurde, hatte tatsächlich bestimmte Wirkungen", sagt Peters. Sie habe dazu gedient, Lebens- und Arbeitsbedingungen im Stammlager zu verbessern oder Sabotage in der Rüstungsproduktion durchzusetzen, indem man beispielsweise Ingenieure in Außenlager entsandte.

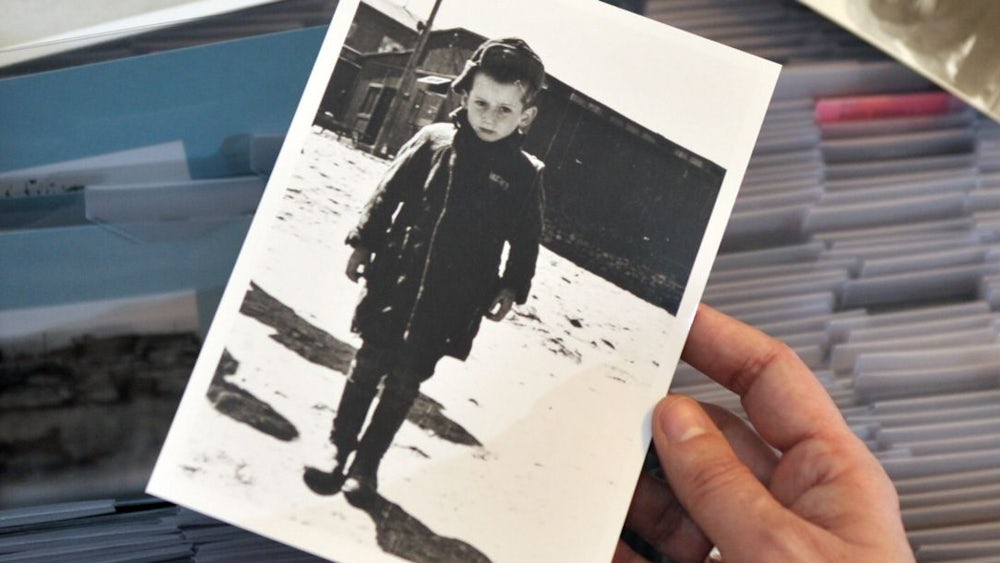

Auch im wohl bekanntesten Fall, in dem ein Mensch überlebte, weil er von einer Transportliste nach Auschwitz gestrichen wurde, ging es nicht um einen Kommunisten. Als "Kind von Buchenwald" sollte Stefan Jerzy Zweig in die Annalen der Widerstandsgeschichte eingehen. Die Rettung des damals dreijährigen polnischen Juden bildete später die Grundlage für den in der DDR sehr populären Roman "Nackt unter Wölfen" von Bruno Apitz.

In der Realität focht Zweig als Erwachsener eine verzweifelte und hochemotionale juristische Auseinandersetzung gegen den Leiter der Buchenwald-Gedenkstätte, Volkhard Knigge, aus. Der beharrte lange Zeit darauf, dass Zweig nur dank eines "Opfertauschs" überlebt habe, obwohl der Überlebende sich dadurch verletzt fühlte ( mehr dazu hier).

Zweig war indes nicht das einzige Kind, das Buchenwald überlebte. Zu den großen Verdiensten der überwiegend kommunistischen Funktionshäftlinge gehört es, dass es ihnen gelang, 900 Kinder und Jugendliche einem nahezu sicheren Tod zu entreißen. Das gelang, indem sie gegenüber den SS-Männer vorgaben, sie könnten die Kinder zu nützlichen Arbeitskräften erziehen.

Die Rettung der Kinder ist sicher das augenfälligste Zeugnis dafür, dass es den kommunistischen Kadern nicht nur um sich selbst ging. Doch es gibt noch eine Vielzahl anderer Beweise dafür: So sorgten Funktionshäftlinge für die Auflösung eines eigenen Judenlagers, in dem die Menschen unter besonders todbringenden Bedingungen vor sich hinvegetierten, oder ließen Schutzimpfungen für Häftlinge einführen. Erreicht wurde das unter Verweis darauf, dass ausbrechende Seuchen ja auch die SS-Leute selbst gefährdeten.

Und auch ganz zum Schluss retteten die Funktionskader noch einmal zahlreiche Menschenleben, indem sie die von der SS geplanten Todesmärsche gezielt verhinderten oder zumindest verschleppten - eine "Besonderheit des Buchenwalder Widerstands", wie Historiker Lüttgenau sagt. "Die Funktionshäftlinge zerstörten Karteien, die die SS brauchte, um das Lager zu evakuieren. Sie wiesen Kinder an, ihre Winkel herunterzureißen, damit die SS sie nicht zuordnen konnte und Ähnliches."

Und so erlebten von 50 000 Gefangenen, die sich Anfang April noch in Buchenwald befunden haben sollen, immerhin 21 000 die Befreiung des Konzentrationslagers am 11. April 1945. Das Wirken der "roten Kapos" hatte daran - in all seiner Ambivalenz - einen wesentlichen Anteil.

Linktipps:

Wie man über Buchenwald schreiben kann: Interview mit dem mittlerweile verstorbenen spanischen Schriftsteller Jorge Semprún, Kommunist und Buchenwald-Überlebender, zum 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers im Jahr 2005.

Der Schwarze, der Buchenwald überlebte: Gert Schramm war der einzige Afrodeutsche in Buchenwald. Als die US-Amerikaner das Lager übernehmen, staunt er über Soldaten mit dunkler Hautfarbe.