Adolf Gröber wagt Unerhörtes. Am 22. Juni 1919 debattiert die Nationalversammlung in Weimar hitzig über den Friedensvertragsentwurf von Versailles.

Der neue Reichsministerpräsident Gustav Bauer (SPD) hat gerade von einem "Unrechtsfrieden" gesprochen. Letztlich sehen das alle Deutschen so. Gleichwohl plädiert Bauer dafür, den Vertrag zu unterschreiben. Die Franzosen stehen schon bereit, bei einem Nein sofort in Deutschland einzumarschieren. "Ein Nein wäre nur ein kurzes Hinausschieben des Ja! Unsere Widerstandskraft ist gebrochen; ein Mittel der Abwendung gibt es nicht", sagt Bauer.

Und was macht Adolf Gröber, Vorsitzender der Zentrumsfraktion - und einer der wenigen Verbündeten der SPD in diesen chaotischen und emotional aufgeladenen Tagen? Er zählt die Vorzüge des Vertrags auf. Vorzüge, die damals kaum jemand wahrzunehmen bereit ist.

Der Vertrag ist hart - aber er belässt der jungen Republik gute Entwicklungsmöglichkeiten

"Der Friede bringt Hunderttausende von Gefangenen in die deutschen Familien alsbald zurück", sagt also der vollbärtige Württemberger Gröber. "Durch den Frieden wird die Hungersnot beendigt."

Gemeint ist hier die alliierte Blockade, die offiziell auch über den Waffenstillstand vom 11. November 1918 weiter besteht und das Reich von der Zufuhr dringend benötigter Lebensmittellieferungen weitgehend abschneidet - mit katastrophalen Folgen.

Und dann kommt Gröber zu zwei noch wichtigeren Punkten: "Der Friede kann uns allein die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Wiederaufbaus für Deutschland bringen." Und: "Viertens bietet uns der Frieden auch die Möglichkeit, unsere deutsche Einheit, wenn auch im geschwächten Umfang, aufrechtzuerhalten."

Adolf Gröber sieht klarer als die meisten Deutschen damals, wie man den Vertrag auch lesen kann: Er ist hart - aber er belässt der jungen Republik gute Entwicklungsmöglichkeiten. Das Habsburgerreich und das Osmanische Reich sind zerfallen, das einstige Romanow-Reich durch Revolution und Kriegsniederlage gelähmt, alle drei scheiden als Wirtschaftskonkurrenten aus; und sogar eine potenzielle europäische Großmacht bleibt das Deutsche Reich - im Gegensatz zu 1945.

Oder anders gesagt: Der Vertrag ist nicht hart genug, um die Deutschen auf Dauer vom erneuten Machtstreben abzuhalten.

Am Ende der Debatte votieren 237 Abgeordnete von SPD, USPD, die Mehrheit des katholischen Zentrums und einige Mitglieder der liberalen DDP für die Unterschrift, alle anderen Fraktionen - insgesamt 138 Abgeordnete - lehnen ab.

Diese Männer und Frauen, die für den Erhalt des Nationalstaats stimmen, wird alsbald von rechts der perfide Vorwurf treffen, sie hätten das Vaterland verraten. Die Schuld wird wieder denen zugewiesen, die seit 1871 als "innere Reichsfeinde" gelten: Linken und Katholiken. Zuvor schon ist nach dem Waffenstillstand die Lüge vom "Dolchstoß" aufgekommen, auch sie trifft vor allem Sozialdemokraten.

Die Revolution habe das im Felde unbesiegte Militär des Kaiserreichs von hinten gemeuchelt, lautet die weit verbreitete Verschwörungstheorie. Im Osten habe man schließlich den Krieg gewonnen, argumentieren die Militaristen - und haben dabei offenbar schnell vergessen, welch überharte Bedingungen man in Brest-Litowsk den Russen diktiert hatte.

Zur Schmähung "Novemberverbrecher" kommt nach 1919 das böse Wort vom "Erfüllungspolitiker"; gemeint sind Politiker, die die Bedingungen des "Schandfriedens von Versailles", vor allem die Reparationszahlungen, umsetzen. All dies ist eine große Belastung für die junge Republik - wenn auch bei weitem nicht die einzige.

Dabei haben fast alle Deutsche den 7. Mai ähnlich erlebt. An diesem Tag überreichen die Alliierten der deutschen Delegation in Paris den Vertragsentwurf. Die Reaktion im Reich ist einhellig von links bis rechts: unannehmbar. Der Schock ist größer noch als beim Waffenstillstand (auch damals war das Volk völlig unvorbereitet gewesen). Eine Welle des Protests rollt durch Deutschland, an vorderster Spitze agitieren die Regierungsvertreter.

Reichsministerpräsident Philipp Scheidemann (SPD) ruft am 12. Mai in einer Versammlung: "Dieser schauerliche und mörderische Hexenhammer, mit dem einem großen Volke das Bekenntnis der eigenen Unwürdigkeit, die Zustimmung zur erbarmungslosen Zerstückelung abgepresst werden soll, dies Buch darf nicht zum Gesetzbuch der Zukunft werden."

Seine Suada gipfelt in dem berühmten Satz: "Welche Hand müsste nicht verdorren , die sich und uns in solche Fesseln legte?"

Kaiser Wilhelm II. und sein Umfeld ersehnten sich einen Krieg gegen Frankreich und Russland. Im Sommer 1914 taten diese Männer alles, um den Frieden zu sabotieren. Die These von der "Unschuld" Berlins kann nur vertreten werden, wenn man die Ergebnisse penibler Archivforschung ignoriert.

Für einen kurzen Moment scheint von diesem dicken Papier-Konvulut eine einigende Wirkung auszugehen - nach all den blutigen Kämpfen, einem Bürgerkrieg nicht unähnlich, und der Niederschlagung der Räterepublik in München im Frühjahr.

Doch dieser Anti-Versailles-Konsens, schreibt der Historiker Eckart Conze, "richtete die Deutschen auf ein negatives Ziel aus, er entfaltete keine konstruktive Wirkung". Weder trägt er bei zur Überwindung politischer und sozialer Gegensätze, noch zur Stabilisierung der fragilen Republik und schon gar nicht zur Akzeptanz der parlamentarischen Demokratie. Doch die Siegermächte machen schnell klar: Entweder Unterschrift oder Einmarsch. Aber der Hass der zahllosen Republikgegner findet hier neue Nahrung.

Überhaupt ist "Hass" ein viel gebrauchtes Wort in diesen dramatischen Wochen der Friedenskonferenz. Das ist neu, denn nichts liegt der Diplomatie ferner als Emotionen. Und doch werden sie in Paris gezielt eingesetzt, vor allem von den gastgebenden Franzosen.

Am 18. Januar hat die Konferenz begonnen - ganz gezielt zum selben Datum, an dem 1871 im Spiegelsaal von Versailles das deutsche Kaiserreich proklamiert worden war, nicht zuletzt als demütigende Geste nach dem Sieg über Frankreich. Erst vier Monate später bekommen die unterlegenen Deutschen präsentiert, was man von ihnen verlangt. Die deutsche Delegation wird mit Sonderzügen durch völlig zerstörte Regionen in Frankreich gefahren, damit sie mit eigenen Augen sieht, was der totalisierte 52 Monate dauernde Weltkrieg angerichtet hat.

Frankreichs greiser Premierminister George Clemenceau, Vorsitzender der Konferenz, erklärt den Deutschen am 7. Mai ganz unverblümt, worum es geht: "Meine Herren Delegierten des Deutschen Reiches! Es ist hier weder der Ort noch die Stunde für überflüssige Worte. (...) Die Stunde der Abrechnung ist da: Sie haben uns um Frieden gebeten. Wir sind geneigt, ihn Ihnen zu gewähren." Angesichts der Opfer des Krieges sei man entschlossen, "sämtliche uns zu Gebote stehende Mittel anzuwenden, um jede uns geschuldete berechtigte Genugtuung zu erlangen".

Der Leiter der deutschen Delegation, Außenminister Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau, ein früherer kaiserlicher Botschafter, antwortet ebenso emotional - und bleibt dabei auch noch sitzen, was die Alliierten als Beweise dafür nehmen, dass die arroganten Deutschen nichts gelernt haben:

"Wir täuschen uns nicht über den Umfang unserer Niederlage, den Grad unserer Ohnmacht. Wir wissen, dass die Gewalt der deutschen Waffen gebrochen ist; wir kennen die Wucht des Hasses, die uns hier entgegentritt, und wir haben die leidenschaftlichen Forderungen gehört, dass die Sieger uns zugleich als Überwundene zahlen lassen und als Schuldige bestrafen wollen."

Die Deutschen bekommen eine Frist von zwei Wochen für schriftliche Einlassungen gesetzt, mündliche Verhandlungen sind nicht vorgesehen.

Die Hoffnung der Deutschen auf einen "gerechten Frieden"

Geradezu niederschmetternd wirkt der Artikel 231, nach dem das Reich und seinen Verbündeten vermeintlich die Verantwortung für den Kriegsbeginn 1914 angelastet wird. Daraus wollen die Alliierten zunächst lediglich die Legitimation zu hohen - vorerst noch unbezifferten - Reparationsleistungen (auch von den übrigen Mittelmächten) ableiten.

In Deutschland werden die Artikel jedoch als eine Aufbürdung der alleinigen Schuld an diesem Weltenbrand empfunden - den man ja bis in den Herbst 1918 von der Militärführung als "Verteidigungskrieg" verkauft bekommen hatte.

Zudem wird die Auslieferung von Kaiser Wilhelm II. und den Kriegsverantwortlichen gefordert - was nie passieren wird, aber als weitere Demütigung empfunden wird.

In einer Mantelnote vom 16. Juni formulieren die Alliierten den Vorwurf dann noch schärfer und mit moralischer Aufladung: "Nach Anschauung der alliierten und assoziierten Mächte ist der Krieg, der am 1. August 1914 zum Ausbruch gekommen ist, das größte Verbrechen gegen die Menschheit und gegen die Freiheit der Völker gewesen, welches eine sich für zivilisiert ausgebende Nation jemals mit Bewusstsein begangen hat."

Das klingt nun ganz und gar nicht mehr nach einem "gerechten Frieden", wie ihn der US-Präsident Woodrow Wilson noch im Herbst 1918 versprochen hat.

Genau auf so einen Frieden hoffen die Deutschen - Bürger und Politiker gleichermaßen - aber seit Monaten: auf gleichberechtigte, offene Verhandlungen, auf eine "Neuordnung der Welt", die das Existenzrecht Deutschlands nicht gefährdet, auf die Möglichkeit, das "Selbstbestimmungsrecht" auch anwenden zu dürfen auf die Gebiete im Osten, die der neu gegründete polnische Staat für sich beansprucht.

Man hat doch die Voraussetzungen dafür erfüllt: sich der wilhelminischen Autokraten, Militaristen und Siegfrieden-Fraktion (vermeintlich) entledigt und die Demokratie erkämpft.

Doch einen "Wilson-Frieden" wird es nicht geben. Die Regierung in Weimar hat sich verspekuliert. "Ausgerechnet auf den humanitären Idealismus der politischen Kultur des Westens setzte man, den man vier Jahre lang im Namen der ,Ideen von 1914' bekämpft hatte", schreibt die Historikerin Birte Förster.

Die "Ideen von 1914" sind eine Art aggressiver deutscher Kriegsphilosophie, die bewusst den "Ideen von 1789" - also Liberalismus und Demokratie - entgegengestellt wurden.

Die Regierung aber hofft, wohl wissend um den völkerrechtswidrigen Einmarsch in Belgien, den grausamen Stellungskrieg, die Verwüstungen von Hunderten Städten und Dörfern, die weltweit zehn Millionen toten Soldaten und Millionen toten und verwundeten Zivilisten - und nicht zuletzt den Diktatfrieden von Brest-Litowsk, den man im Frühjahr 1918 den in Russland an die Macht gekommenen Bolschewiki aufgedrückt hatte.

Die Deutschen leben, so drückt es der Theologe Ernst Troeltsch aus, im "Traumland der Waffenstillstandsperiode".

Auch auf alliierter Seite gibt es viele Gründe, warum es kein Wilson-Friede wird. Der wichtigste ist das Trauma der Franzosen. Sie vertreten den extremsten Standpunkt: Deutschland muss zerschlagen, sein Potenzial zur europäischen Hegemonialmacht für immer zerstört werden, alle Gebiete links des Rheins müssen abgespalten werden - so lautet die Maximalforderung in Paris.

Damit kann sich Frankreich zwar nicht durchsetzen, vor allem der englische Premier David Lloyd George und Wilson lehnen es strikt ab, Paris auf diese Weise zu einer beherrschenden Stellung in Europa zu verhelfen.

Den Briten wiederum ist viel wichtiger, die deutsche Hochseeflotte als Konkurrenten auszuschalten (die sich dann kurz vor Vertragsunterschrift bei Scapa Flow, wo sie seit dem Waffenstillstand interniert ist, durch Selbstversenkung selbst ausschaltet) und die kurze Geschichte Deutschlands als Kolonialmacht für immer zu beenden.

Und Wilson hat große Probleme, im US-Kongress seine Pläne für einen Völkerbund - "ein Verband der Nationen zur Wahrung der politischen Unabhängigkeit und der territorialen Unverletzbarkeit der kleinen sowohl wie der großen Staaten" - durchzubekommen. Letztlich wird er dort an der republikanischen Mehrheit scheitern - die USA ratifizieren weder den Vertrag von Versailles, noch treten sie dem Völkerbund letztlich bei.

Andererseits wollen sich die USA nicht wie früher wieder auf ihren Kontinent zurückziehen, sie bleiben von nun an ein Hauptakteur in Europa. Und zwar vor allem als Gläubiger der Franzosen und Briten, denen man enorme Kredite für die Kriegsanstrengungen gewährt hat und auf deren Rückzahlung man besteht.

Auch das Versprechen einer "neuen Diplomatie" ohne Geheimverhandlungen, das Wilson in seinen berühmten 14 Punkten an erste Stelle gesetzt hat, wird sich nicht erfüllen. In Paris beraten etwa 10 000 Teilnehmer der alliierten und assoziierten Mächte - das sind mehr als 30 Staaten - in 58 Ausschüssen in 1646 Sitzungen.

Außer Deutschland dürfen auch Russland und die übrigen Mittelmächte nicht teilnehmen. Mit den einstigen Verbündeten des Kaiserreichs werden später eigene - ebenfalls teilweise harte - Verträge geschlossen.

Die Entscheidungen werden aber letztlich in einem Rat der Zehn und später in einem Rat der Vier (Wilson, Clemenceau, Lloyd George und bis kurz vor Schluss der italienische Premier Vittorio Emanuele Orlando) getroffen. Hier werden Forderungen rund um den Globus aufgestellt, miteinander verrechnet und mühsame Kompromisse erarbeitet.

Ein niemand wirklich zufriedenstellender Kompromiss

Die Deutschland-Frage ist in Paris von großer Bedeutung, aber bei weitem nicht das einzige Problem: Es gilt die Überreste des zusammengebrochenen Habsburgerreiches zu verteilen, das Herrschaftsgebiet des einstigen Osmanischen Reiches neu zu ordnen, mit dem neuen Selbstbewusstseins der britischen Dominions umzugehen, und sich der Träume in den Kolonien vom Selbstbestimmungsrecht zu erwehren - und nicht zuletzt sich mit der neuen "bolschewistischen Gefahr" in Russland zu befassen.

All das vor dem Hintergrund sich neu bildender Staaten in Ost- und Mitteleuropa, die teils mit Gewalt vollendete Grenzen zu schaffen trachten und den immer wieder aufflammenden Kämpfen um die Entstehung von Räterepubliken, etwa in Deutschland und Ungarn.

Als die Siegermächte endlich einen niemand wirklich zufriedenstellenden Kompromiss für den Vertrag erarbeitet haben, wissen sie: Unsere Interessensgegensätze sind so groß, unsere Handlungsspielräume sind so klein, wenn wir Deutschland jetzt noch mitreden lassen, wird unsere Koalition sofort gesprengt. Das darf nicht passieren. Darum setzt man den Deutschen einen Definitivfrieden vor, Wilson-Versprechen hin oder her.

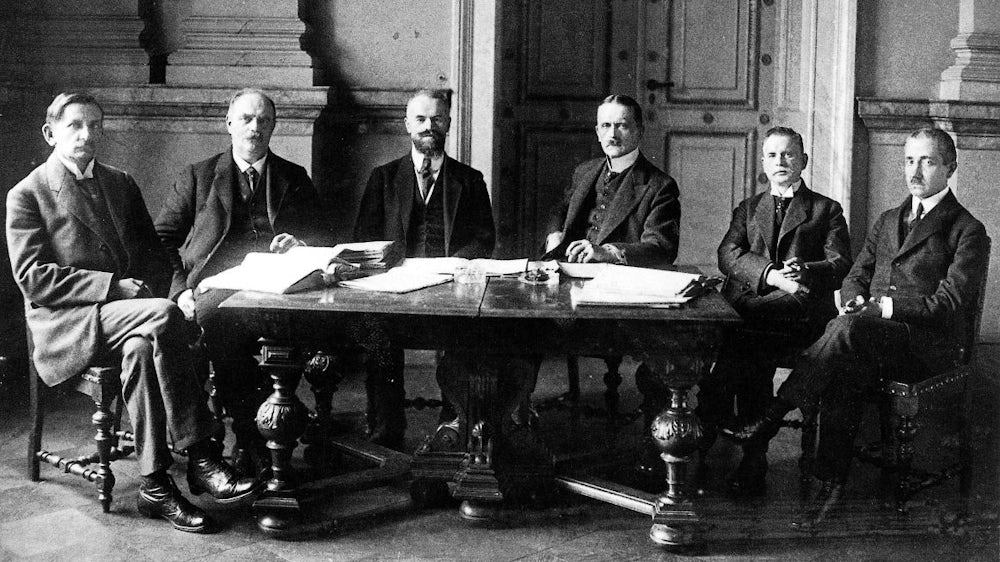

Am 28. Juni setzen Außenminister Hermann Müller (SPD) - Brockdorff-Rantzau ist nach seinem strikten Nein mit dem gesamten Kabinett Scheidemann zurückgetreten - und Verkehrsminister Johannes Bell (Zentrum) ihre Unterschriften als Bevollmächtigte der deutschen Republik unter den Vertrag.

Im Spiegelsaal von Schloss Versailles sind mehr als 1000 Menschen, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollen. Es ist 15.12 Uhr, als die beiden fertig sind. Und es ist der Jahrestag des Attentats von Sarajevo.

Der Mord am Thronfolger Österreichs-Ungarns, Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Gemahlin am 28. Juni 1914 war Auslöser der "Juli-Krise", ein weiterer Schritt in die Eskalation der allgemeinen Kriegsvorbereitungen.

"Diese Inszenierung zitierte den Anfang des Krieges, um sein Ende als historischen Moment zu beglaubigen", schreibt der Historiker Jörn Leonhard. Doch fährt er fort: "Die Unterzeichnung des Vertrages markierte den Anfang, nicht das Ende der Suche nach einer neuen Nachkriegsordnung."

Die finanziellen Folgen des Vertrags beschäftigen die junge Republik während ihrer gesamten kurzen Existenz. Nach einer Reihe internationaler Konferenzen wird dem Deutschen Reich erstmalig im Mai 1921 ein in London ausgehandelter definitiver Gesamtbetrag der Reparationen in Höhe von 132 Milliarden Mark übermittelt. Die Annahme wird an ein Ultimatum geknüpft.

Das ist viel, aber angesichts der Tatsache, dass deutsche Finanzexperten schon 1919 100 Milliarden für leistbar hielten, nicht exorbitant viel. Treibende Kraft ist auch hier Frankreich, das 1923 einen Rückstand bei Sachleistungen zum Anlass nimmt, das Ruhrgebiet zu besetzen.

Es kommt zum "passive Widerstand" der Deutschen und in dessen Folge zur Hyperinflation. Nicht zuletzt das Krisenjahr 1923 führt bei den Alliierten zur Einsicht, dass allen Beteiligten durch ökonomische Hilfen besser gedient ist als durch pure Konfrontation. Doch auch der Dawes-Plan (1924) und der Young-Plan (1929), die dem Reich finanzielle Hilfe gewähren, beruhigen die Gemüter nicht.

Die Bewertung des Friedens von Versailles wurde nach 1945 jahrzehntelang sehr oft in der Linie "1919-1933-1939" betrachtet, die allermeisten Historiker kamen daher zu einem extrem negativen Urteil des Vertrags.

Der Vertrag als Vehikel für eine giftige Agenda

Heute wird viel stärker die Offenheit der damaligen Situation betont, kaum jemand vertritt mehr die These, Versailles habe direkt zu Hitler und zum Zweiten Weltkrieg geführt. Doch das Urteil ist auch in heutiger Zeit nicht eindeutig.

Der Historiker Conze ("Die große Illusion", Siedler 2018) hält das Vertragswerk für problematisch, weil es "den Hass und die Gegensätze des Krieges weiter geschürt hat". Keineswegs könne man aber von einem "karthagischen", also einem alles zerstörenden, Frieden sprechen.

Sein Kollege Jörn Leonhard versagt sich in seinem Monumentalwerk "Der überforderte Friede" (C.H. Beck, 2018) ein eindeutiges Urteil. Dass es überhaupt zu einem Frieden gekommen sei, sei "angesichts der immensen Erbschaften des Krieges, der Überlastung mit widerstreitenden Erwartungen und der vielen Krisen im Frühjahr 1919, die weit über Europa hinauswiesen, alles andere als selbstverständlich" gewesen.

Aus einem totalisierten Krieg sollte ein totaler Frieden hervorgehen, der allen Opfern gerecht werden sollte. Das aber konnte nicht gelingen.

Die kanadische Historikerin Margaret MacMillan ("Die Friedensmacher", Propyläen 2015) sieht es so: "Den Versailler Vertrag trifft keine Schuld. Er ist nie konsequent umgesetzt worden, sondern gerade weit genug, um den deutschen Nationalismus zu reizen, ohne die Fähigkeit Deutschlands zu begrenzen, den Frieden in Europa zu stören."

Die größte Hypothek liegt also letztlich in der Wahrnehmung und Interpretation des Friedens, in seiner "emotionalen Überhöhung" und der Demütigung des besiegten Gegners (Leonhard), weniger am Inhalt. "Nun wird - wenn die Ermattungsepoche vorbei sein wird - der Friede diskreditiert sein, nicht der Krieg", prophezeit Max Weber, Berater der deutschen Delegation, im Frühjahr 1919. So kommt es.

Die alten Eliten von völkisch-rechts bis bürgerlich-liberal nutzen den Vertrag als Vehikel für ihre politische Agenda: mehr Nationalismus, mehr militärische Stärke, weniger Multilateralismus. Kurzum: "Mit dem Kampf gegen Versailles konnte man das eigentliche Ziel, die Überwindung der Demokratie, gut tarnen", schreibt Conze.

Und dieses Gift sickerte ungehindert in die Köpfe vieler Menschen.