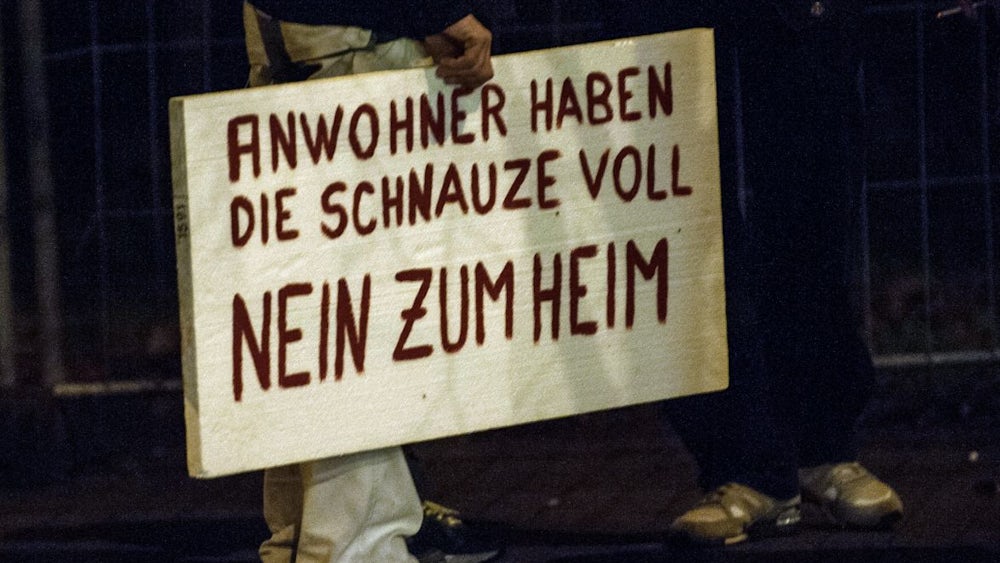

Studien wie sie das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld immer wieder vorlegt, zeigen, dass viele Deutsche Vorurteile gegenüber Flüchtlingen, Muslimen, Sinti und Roma haben. Wenn Heime für Asylbewerber und Flüchtlinge eingerichtet werden sollen, reagieren die Menschen in der Nachbarschaft häufig ablehnend. Wieso ist das so? Fragen an Andreas Zick vom IKG, der die Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung vorgenommen hat.

SZ.de: Was ist los mit den Deutschen, die Flüchtlinge, die auf unsere Hilfe hoffen, nicht in ihrer Nachbarschaft haben wollen?

Andreas Zick: Das sind vor allem Menschen, die fürchten, durch Migranten etwas zu verlieren. Jüngere und ältere Menschen, die unsicher sind, ob und wie sie an eine gute soziale Position kommen. Die Älteren rücken aus dem Berufssystem heraus und suchen nach einem neuen sozialen Status. Die Jüngeren versuchen, einen solchen Status überhaupt erst zu erringen. Fremde können da als mögliche Konkurrenz wahrgenommen werden. Außerdem fühlen sich vor allem Menschen mit wenig Erfahrung mit Flüchtlingen bedroht. Davon gibt es in Ostdeutschland deutlich mehr als im Westen.

Alle kommen zu uns? Es werden immer mehr? Und an unser Geld wollen sie auch? Voreingenommenheit und Vorurteile bestimmen die Debatte um Zuwanderer nach Europa und Deutschland. Hier die Fakten.

Zu lokalen Protesten kommt es allerdings erst, wenn bestimmte Protagonisten, etwa Rechtsextreme, Stimmung gegen die Flüchtlinge machen. Es wird den Leuten eingeredet, sie wären durch Asylsuchende bedroht. Dabei wird die Bedrohung gar nicht unbedingt individuell wahrgenommen. Man spürt sie eher als Teil einer Bezugsgruppe.

Was meinen Sie damit?

Es gibt die individuelle Identität und die soziale Identität, die mit der Zugehörigkeit zu Gruppen zusammenhängt. Das ist etwa die Identität als Deutscher, als Teil einer bestimmten Gesellschaft oder Kultur, einer Gruppe mit bestimmten kollektiven Wertevorstellungen wie bei Religionen, als Angehöriger einer bestimmten Ethnie, als Mitglied eines Vereins oder einer Nachbarschaft. Als Fußballfan zum Beispiel ist meine Identität im Stadion durch meine Fangruppierung bestimmt. Im Alltag zu Hause verhalte ich mich aber anders.

Über diese soziale Identität kann ein kollektives Bedrohungsgefühl entstehen. Eine Stimmung, die man mit anderen teilt. Durch Asylbewerber und Flüchtlinge, so nehmen es zum Beispiel manche Menschen wahr, wird ihre Identität als Deutsche bedroht. Sie fühlen sich "überfremdet".

Wieso sortieren wir die Menschen überhaupt auseinander, anstatt in jedem Fall einzeln zu entscheiden, ob jemand eine Bedrohung darstellen könnte?

Wir lernen schon sehr früh, die Welt in Kategorien einzuteilen. Das hilft bei der Orientierung. Schon Kinder mit drei oder vier Jahren können Menschen in soziale Kategorien einteilen - also in Gruppen von Personen mit bestimmten Merkmalen. Das vereinfacht unsere Interaktionen und die Kommunikation. Auch Fremdheit ist eine Wertvorstellung, die wir früh erlernen. Aber im Ausland reagieren wir auf Fremdes eher mit Neugier und Offenheit. Zu Hause dagegen fragen wir uns bei Fremden, was die hier wollen. Sie müssen erst beweisen, dass sie es wert sind, hier zu sein. Die Reaktion auf Fremde ist also nicht völlig festgelegt.

In den Bergen vor Melilla träumen Hunderte Afrikaner von Europa. Es sind nur wenige Kilometer dorthin, doch dazwischen liegt der Zaun - eine Verteidigungsanlage mit rasiermesserscharfen Klingen. Und unten im Tal warten Banditen.

Rechtsextreme, die Fremdenfeindlichkeit schüren, können häufig auf bereits existierende Vorurteile zurückgreifen. Woher kommen diese?

Den sozialen Kategorien, in die wir unsere Umwelt einteilen, schreiben wir bestimmte Merkmale zu. Das heißt, wir versehen ganze Gruppen mit Stereotypen. Alle Mitglieder einer bestimmten Gruppe erscheinen uns in Bezug darauf als gleich. Sie werden dann auf der Grundlage der Stereotype positiv oder negativ bewertet. Damit sind wir beim Vorurteil. Wenn wir meinen, alles über eine Gruppe zu wissen, scheint uns das die Wirklichkeit zu erklären. Und das gibt uns das Gefühl, Kontrolle zu haben.

Zum Problem wird es, wenn Gruppen wie Asylbewerbern oder Roma vornehmlich negative Stereotype zugeordnet werden. Roma klauen angeblich und wollen sich nicht anpassen. Wenn solche Vorurteile in einer Kategorie enthalten sind, ist es schwer, sie wieder rauszukriegen. Doch leider wird das, was Vorurteile zu bestätigen scheint, eher wahrgenommen als was ihnen widerspricht.

In den östlichen Bundesländern liegt der Ausländeranteil durchschnittlich bei 2,5 Prozent. Trotzdem sind die Anwohner besorgt über die deutsche Flüchtlingspolitik. Wie lassen sich diese "patriotischen" Gedanken nachvollziehen?

Es steckt offenbar in jedem von uns ein gewisses Unbehagen angesichts fremd wirkender Einwanderer, das wir aber rational kontrollieren können. Doch daraus kann offenbar Ablehnung und Abwertung entstehen. Wieso haben wir diese Neigung überhaupt?

Wir kategorisieren nicht nur andere, sondern ordnen uns selbst ebenfalls Gruppen zu, deren Angehörige bestimmte Eigenschaften haben sollen. Vorurteile Fremden gegenüber helfen uns zum Beispiel, uns als Einheimische zu identifizieren. Und eine Abwertung der anderen erhöht das Selbstwertgefühl als Mitglied der eigenen Gruppe. Das erklärt zum Teil, wieso Menschen, die sozial prekär leben, eher Vorurteile gegenüber anderen zeigen, denen es noch schlechter geht. Dann werden Flüchtlinge in der Nachbarschaft schon mal als Schmarotzer diffamiert. Aber dieser Effekt geht relativ schnell wieder vorbei.

Leute, die Sprüche wie "Ausländer raus" brüllen, gibt es aber schon lange.

Die Abwertung durch Rechtsextreme richtet sich aber immer wieder gegen andere Gruppen. Erst wurden Gastarbeiter aus der Türkei als Feindbild aufgebaut, jetzt sind es Muslime, erst waren es Homosexuelle, nun sind es gleichgeschlechtliche Paare, die Kinder adoptieren wollen. Ein neues Feindbild sind auch Pädophile.

Führt da der eigene Frust zur Suche nach Sündenböcken?

Es ist nicht so, dass Leute, die frustriert sind, sich selbst jemanden suchen, den sie dann abwerten. Die Menschen protestieren nicht von sich aus gegen Flüchtlingsheime. Eine Verbindung zwischen Frust und Aggression funktioniert nur über ideologische Propaganda von außen. Wenn jemand etwa behauptet: "Werte diese und jene ab, dann geht es dir besser." Sollte unsere Gesellschaft einen besseren Weg finden, Flüchtlinge unterzubringen, werden die Leute, die ideologisch Gewinne machen wollen, wieder neue Gruppen als Sündenböcke anbieten.

Wieso ist uns die Bildung von Gruppen überhaupt so wichtig?

Gruppen schaffen Zugehörigkeitsgefühle, Vertrauen, Selbstwert, Macht, Einfluss, Kontrolle. Sie sind ein wichtiger Aspekt unserer Identität. Die ganze Gesellschaft ist in Gruppen organisiert, unsere Sozialisation findet in Gruppen statt. Schon unsere Kleinkinder stecken wir in Gruppen. Und sogar individuelle Leistungen werden häufig in Gruppen organisiert.

Hat das etwas mit der Evolution zu tun? Die ersten Menschen, die sich in Gruppen organisiert haben, dürften einzelnen Personen überlegen gewesen sein, wenn es zum Beispiel einen Konflikt um beschränkte Ressourcen gibt.

Richtig. Schon Kinder lernen früh, was Koalitionen mit anderen sind - sogar ohne dass sie ein großes kognitives Konzept von Gruppen oder Machtkonstellationen haben. Das fängt schon in der Kindertagesstätte an, wo Kinder mit drei Jahren in die Bärchengruppe gesteckt werden, und andere in die Papageiengruppe. Dann entwickelt sich schnell das Gefühl, Bärchen ist besser als Papagei und umgekehrt.

Mit sechs, sieben Jahren wissen sie, wie wirkmächtig Vorurteile sind. Ab acht, neun Jahren entwickeln sie dann klare Gruppenzugehörigkeiten, die über Symbole und Rituale signalisiert werden. Und sie erkennen, was für eine Bedeutung die Abwertung von anderen hat. Wie man sie konstruiert und wie bedeutsam das ist für die eigene Gruppe und das eigene Selbstwertgefühl.

Wir reagieren auf Migranten nicht immer gleich. Roma und Afrikaner werden offenbar stärker abgelehnt als Kriegsflüchtlinge aus Syrien.

Wenn da eine reine Identitäts- und Abgrenzungsdynamik wirken würde und die soziale Identität das Allerwichtigste wäre, würden wir vielleicht alle Fremden auf Distanz halten. Es gibt aber noch eine andere These: Demnach sind uns nicht alle anderen gleich fremd.

Vielmehr wirkt auch die Wahrnehmung von Ähnlichkeiten sehr stark. Fremd sind uns vor allem jene, die uns auffällig unähnlich sind. So sind italienische Einwanderer den Deutschen nicht mehr fremd. Und türkische Migranten werden eher wegen ihres muslimischen Glaubens als unähnlich wahrgenommen als wegen ihrer Herkunft. Roma dagegen werden als sehr unähnlich wahrgenommen. Fremdheit ist also über Unähnlichkeit definiert. Und was unähnlich ist, wird immer wieder neu ausgehandelt.

Deshalb gehen Gruppen, deren Mitglieder sich zumindest in einigen Punkten ähneln oder die ähnliche Interessen verfolgen, Koalitionen ein gegen andere Gruppen mit weniger Ähnlichkeit?

So ist es. Das ist auch ein Mechanismus, um zwischen Gruppen Frieden zu schließen. Man betont die Ähnlichkeiten. Dadurch entstehen auch Koalitionen zwischen Rechtsextremisten und Skinheads, die auf der Straße kämpfen, und Rechtspopulisten, die das im Parlament tun. Oder zwischen Hooligan-Gruppen, die sich gegen Salafisten und die Polizei verbünden. Es darf nur die eigene Identität nicht beschädigt werden.

Wie lässt es sich verhindern, dass vor dem Hintergrund dieser Gruppeneffekte Fremdenfeindlichkeit entsteht?

Es gibt eine Reihe von Studien dazu, wie sich Vorurteile bekämpfen lassen. Und aus diesen geht hervor, dass es zwei Königswege gibt: Der erste besteht darin, den Menschen beizubringen, dass andere, Flüchtlinge, Muslime, Roma, gar nicht so fremd sind, wie sie sich das vorstellen. Das funktioniert über Informationen und Bildung. Über Berichte zur Lebenslage von Asylbewerbern. Darüber, dass sie arbeiten wollen. Über Reportagen, die das Gefühl vermitteln, die Flucht selbst zu erleben. Die uns verstehen lassen, was eine Roma-Familie bewegt, herzukommen.

Der zweite Weg geht über Kontakte. Mein Bild ändert sich, wenn ich selbst Erfahrungen mit Fremden gemacht habe. Es kann sogar reichen, wen jemand aus der Gruppe, der ich mich zuzähle, von einem Kontakt erzählt. Wenn es also ein Asylbewerberheim in der Nachbarschaft gibt, dann ist es wichtig, dass die Flüchtlinge wenigstens mal einen kurzen Kontakt zu den Leuten in dem Viertel haben.

Die Migranten neigen wahrscheinlich ebenfalls dazu, Gruppen mit ähnlichem Hintergrund zu bilden. Stoßen sie auf Ablehnung, verstärkt sich dieses Bedürfnis sicher noch. Das sieht aus wie ein Teufelskreis, bei dem sich die Fronten verhärten. Wäre es nicht auch wichtig, den Flüchtlingen bewusst zu machen, dass sie gewisse Ängste auslösen?

So ist es. Aber Informationen und Kontakte helfen beiden Seiten, die jeweils anderen zu verstehen. Unter den Experten ist lange diskutiert worden, wie solche interkulturellen Kontakte aussehen müssten. Reicht es, die Flüchtlinge zu bitten, mitzumachen? Muss man auf gemeinsame Interessen hinweisen? Gibt es ein Problem, dass sich gemeinsam lösen lässt?

Es gibt dazu koordinierte Programme, die auf Erfahrungen mit Projekten gegen Rassismus aus den USA zurückgreifen. Aber die Forschung zeigt: Man braucht gar nicht so viele Bedingungen. Der Kontakt allein wirkt schon. Die Möglichkeit zu erfahren, dass die eigene Vorstellung nicht der Realität entspricht.

Welche Rolle spielt Empathie?

Empathie und die Fähigkeit zum Perspektivwechsel gehen mutmaßlich mit Bildung einher. Deshalb kann Bildung ein Puffer gegen Vorurteile und Menschenfeindlichkeit sein. Unsere Analysen zeigen aber, dass in einer Umgebung, wo starke Vorurteile herrschen, noch etwas Wichtiges hinzukommen muss: Die Menschen müssen dort auch bereit sein, eine nonkonforme Haltung einzunehmen und den vorherrschenden Vorurteilen zu widersprechen. Dann gibt es einen ziemlich klaren Effekt.

Inzwischen wissen wir, dass Empathie ein zweischneidiges Schwert ist. Sie verbindet mich ja gerade auch mit den anderen Gruppenmitgliedern und kann so die Abgrenzung zu anderen verstärken, oder?

Richtig. Und auch die Übernahme der Perspektive eines Fremden kann nach hinten losgehen. Etwa wenn man dabei etwas zu sehen meint, dass die Vorurteile sogar noch zu stützen scheint. Deshalb bleibt es das Beste, Fremde über Informationen und Kontakte kennenzulernen.