Die Rotunde der Pinakothek der Moderne ist ein ganz besonderer Ort, um Schmuck auszustellen: Lichtfülle und wandernde Schatten lassen matt schimmernde Silber-Anhänger förmlich schmelzen und setzen verchromten Messingstäben gefährliche Blitze auf. Es gibt keinen besseren Ort, um die handwerklichen, ästhetischen und taktilen Qualitäten der Schmuckkunst von Therese Hilbert sinnlich erlebbar zu machen.

Rote Farbe auf der Brüstung der oberen Galerie bildet einen leuchtenden Zirkel, um den das erstaunliche Lebenswerk angeordnet ist. Dabei gibt es Leitmotive: Silber ist der bevorzugte Werkstoff, mal Perlmutt ähnlich, mal hochglänzend oder tief geschwärzt. Es überwiegen klare Formen, die aber nicht nur ein Äußeres, sondern auch ein geheimnisvolles Inneres haben, das bisweilen rotglühend aus dem Untergrund hervorbricht.

Neues aus München, Freizeit-Tipps und alles, was die Stadt bewegt im kostenlosen Newsletter - von Sonntag bis Freitag. Kostenlos anmelden.

"Schmuck trägt mich", sagt Therese Hilbert, und meint damit, trägt mich durchs Leben, über alle Klippen hinweg. Einfach hat es die Schweizer Goldschmiedin nie gehabt in der von Männern dominierten Schmuck- und Kunstwelt. 1948 in Zürich geboren, studierte sie bei Max Fröhlich in der sogenannten Metallklasse an der Züricher Kunstgewerbeschule, die vom Bauhaus geprägt war. "Ich bin in einer abstrakten Welt aufgewachsen", erklärt die Künstlerin rückblickend.

Den Auftakt der Ausstellung bildet ein silberner Armreif, den Hilbert aus einem Vierkant in beide Richtungen ausgeschmiedet hat. Es galt, ein Stück ohne Lötungen herzustellen. Genauso erstaunlich ist ihre Diplomarbeit: Ein ausgeschmiedeter Silberdraht, der sich erst um die Ohrmuschel schmiegt und sich dann spiralig über der Schläfe wölbt. Dieser Ohrschmuck wurde einseitig getragen. "Wir waren damals viel mutiger als heute", kommentiert Hilbert ihr Jugendwerk, das ihr eine Anstellung in der Werkstatt des berühmten Berner Goldschmieds Othmar Zschaler brachte.

Noch mutiger war es, den Schweizer Goldschmieden den Rücken zu kehren und frisch vermählt mit Otto Künzli an der Münchner Akademie der Bildenden Künste in der Klasse Schmuck und Gerät bei Hermann Jünger quasi neu anzufangen. Das war 1972. Ein Jahr zuvor hatte Bussi Buhs eine Studienwerkstatt für Kunststoff an der Akademie eingerichtet. Die Schweizer Perfektionistin spielte sich intuitiv frei: Sie fertigte zwei Paar Kirschen, die man sich, Kindern gleich, um die Ohren hängen kann. Auch einen halben, rotschaligen Apfel mit eingegossenen echten Kerngehäuse ließ sie sich als Anhänger einfallen und gewann prompt einen Modeschmuck-Wettbewerb in Neugablonz.

Schmuck nicht für die Elterngeneration, sondern für Gleichaltrige, für T-Shirts und Jeans, für Straße und Musik-Club stand Anfang der Achtzigerjahre auf dem Programm. Hilbert fertigt Kissen-Broschen, aus deren Schlitzen und Perforierungen Watte quillt, die jeder Träger mit seinem Lieblingsduft tränken konnte. Aus den begehrten, auffällig designten Plastiktüten des angesagten Schweizer Warenhauses Globus nähte die Schmuckkünstlerin Wimpel, die an die Brust geheftet werden konnten. Sie wirken bis heute frisch und frech.

Doch dann wurde es ernst. Feurig rote, verschiebbare Stäbe umkreisen in fünffachen Windungen Hals und Brust der Trägerin und nötigen ihr eine aufrechte Haltung ab. Andernfalls können die sich in alle Richtungen spreizenden Glieder unangenehm werden. Aber auch eine Annäherung wird von diesem "Dornenkrone" betitelten Halsschmuck entschieden ausgeschlossen. Hilbert geht in den Achtzigerjahren in den Abwehrmodus und legt sich - inspiriert von musealen Waffensammlungen - ein Arsenal von pfeilscharfen Broschen an. Wütend darüber, dass die Arbeiten ihrer männlichen Kollegen von Museen angekauft wurden und sie als Frau weiter um Anerkennung ringen musste. Eine Erfahrung, mit der sie in der Gesellschaft nicht alleine stand und steht.

Eine ganz andere, zärtliche Sprache sprechen die mit Bimsstaub weich gebürsteten, flachen Gefäße, die Hilbert in den Neunzigerjahren als Anhänger fertigt. Mondlichthell leuchten die kleinen Henkelkrüge und Amphoren aus der Vitrine. Am Körper getragen, lassen sie sich weich und warm nahe am Herzen in der Hand bergen. Manche Hohlform ist dann auch als persönlicher Geheimnisträger gedacht.

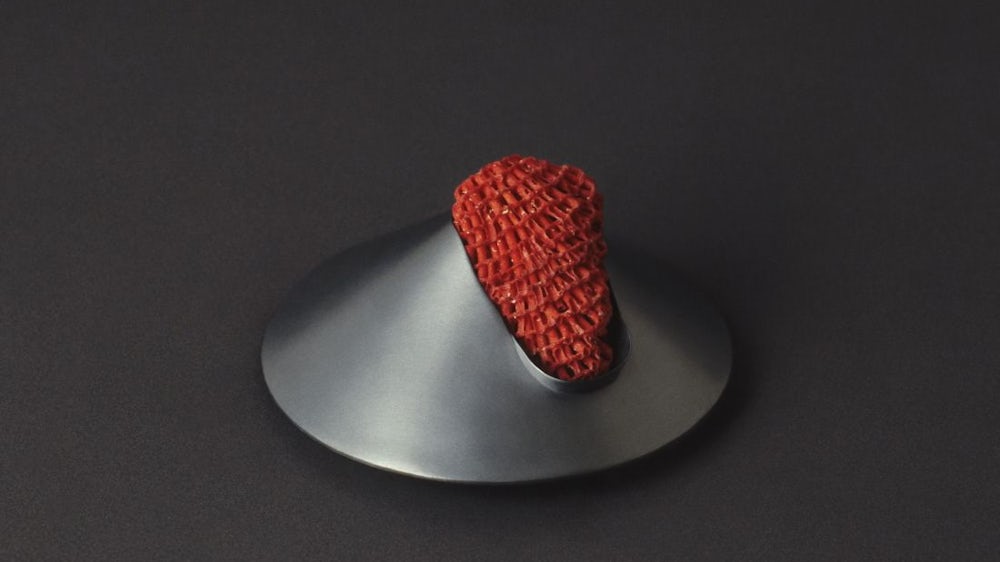

Schlummernde Vulkane beschäftigen Therese Hilbert seit Mitte der Neunzigerjahre. Sie hat sie erwandert, hat sie - angezogen von den Gerüchen und den giftigen Farben der milchigen Kraterseen - erkundet und hat - immer den Blick auf den unsicheren Boden gerichtet, Materialien gesammelt. Der Vulkan ist zum Emblem ihres Lebens und ihres Schmucks geworden. Erst unverkennbar ikonisch, dann sublimiert abstrakt und schließlich mit der Verwendung von Obsidian und Lavagestein sehr konkret.

Es gibt einen Anhänger aus zwei glühend rot lackierten Silberscheiben, die mit ihren Aussparungen an den um Felsen mäandernden Lavafluss erinnern, umso mehr, wenn sich die beiden Scheiben rot auf dunklerrot beim Tragen gegeneinander verschieben. Feurige Zungen legen sich über geschwärzte Hohlformen, schwefelgelbe "Ablagerungen" finden sich an den Rändern ovaler Broschen. Manche gehämmerte, schwarze Silberwölbung sieht so aus, als ob sie jeden Moment aufreißen könnte. Am fulminanten Schluss des Rundgangs hängt ein Bündel rot bemalter Silberfunken in der Vitrine: Sinnbild für die sprühende Leidenschaft, mit der Therese Hilbert Schmuck und Leben verbindet.