Die Autorin eines feministischen Klassikers und verständnisvolle Kritikerin der Männlichkeit Susan Faludi bekommt eine E-Mail von ihrem Vater. Die beiden hatten seit 25 Jahren wenig Kontakt, während der Scheidung der Eltern in den Siebzigerjahren war es zu gewalttätigen Szenen gekommen. "Liebe Susan", schreibt der Vater, "ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Ich bin zu dem Schluss gelangt, dass ich lange genug den aggressiven Macho gespielt habe, der ich innerlich nie war." Anbei Fotos des Vaters in Rock und Rüschenbluse. Sie zeigen ihn, nein: sie nach einer geschlechtsangleichenden Operation in Thailand. Die Unterschrift lautet: "Love, your parent Stefánie".

Kurze Zeit später reist Faludi nach Budapest. Ihr Vater stammt von dort und lebt wieder da, seit die Familie in den USA auseinandergebrochen ist. "Konnte eine neue Identität die vorangegangene nicht nur ablösen, sondern gleich vollständig auslöschen?", fragt sich Susan Faludi. Sie findet eine alte Dame vor, an der ihr zumindest eine entnervende Angewohnheit vertraut ist: Sie redet ohne Unterlass und wischt unerwünschte Einwände lapidar beiseite. Die Frage stellt sich noch einmal anders: Ändert der Wechsel des Geschlechts etwas an einem patriarchalen Charakter?

Faludis Buch "In the Darkroom" über die Lebensgeschichte ihres Vaters kam in den USA erst heraus, nachdem Stefánie Faludi im Jahr 2014 gestorben war. Jetzt erscheint es auch in deutscher Übersetzung unter dem leider verniedlichenden Titel "Die Perlenohrringe meines Vaters". Es ist nicht nur eine Biografie, sondern auch eine bewundernswürdige Studie über den zurzeit in psychologischen wie politischen Kontexten gefährlich schwärenden Begriff "Identität". Faludi beruft sich auf den Psychoanalytiker Erik H. Erikson, der in den Sechzigerjahren über das "subjektive Gefühl einer bekräftigenden Gleichheit und Kontinuität" schrieb. Vor allem aber nutzt sie ihre Familiengeschichte, um eine Reihe von Themen zur Sprache zu bringen, die man schwerlich abstrakt zusammen zu denken wagte: Transsexualität, die chauvinistische Politik im heutigen Ungarn und die Erinnerung an den Holocaust. Der Vater hatte als jüdischer Teenager die Vernichtung überlebt. Nur darüber wollte Stefánie Faludi nie sprechen.

"Der Fisch stinkt vom Kopf her": Die deutsch-ungarische Schriftstellerin prangert in ihrer Dankesrede an, dass es Hetze inzwischen auch auf Regierungsebene gebe.

Vielleicht kann man über so verschiedene Dimensionen von Identität nur entlang einer individuellen Lebenserfahrung erzählen. Bekannt geworden ist Susan Faludi aber vor allem als scharfe Analytikerin der historischen und ökonomischen Strukturen hinter kulturellen Phänomenen. Mit ihrem Buch "Backlash" befreite sie 1991 die Frauenbewegung von einer schweren Last, indem sie die damals schon populären Mythen entlarvte, die Gleichberechtigung sei bereits erreicht, lasse aber die Frauen unglücklich, einsam und ausgebrannt zurück. 1999 erschien "Stiffed", auf Deutsch "Männer - das betrogene Geschlecht", in dem sie das entwürdigende Zusammenwirken alter Männlichkeitsnormen mit Arbeitslosigkeit und Prekarität in der postindustriellen Gesellschaft beschrieb. Ein Thema, das mit Blick auf manche Wähler des heutigen US-Präsidenten wieder diskutiert wird.

Solche wiederkehrenden Themen hat Susan Faludi vor Jahrzehnten schon gültig durchdacht. Sie zu treffen heißt deshalb auch, ein Idol zu treffen. Das geschieht in Paris, in der Lobby eines Hotels am Jardin du Luxembourg, wo Faludi wohnt, während sie Interviews über die französische Übersetzung "Dans la chambre noire" gibt. Sie ist, was wirklich jeder ihrer Selbstbeschreibungen widerspricht, eine zarte Erscheinung, zurückhaltend und offen, ihre Stimme dafür tief und voll. "Ich bin eine Frau, der es gelungen ist, die meisten Rituale traditioneller Weiblichkeit zu umschiffen", schreibt sie in ihrem neuen Buch.

Als Erstes müssen wir aber über den bedrückenden, aggressiven Backlash in Trumps Amerika sprechen. Während wir in Paris Kaffee trinken, versucht Christine Blasey Ford gerade mit Missbrauchsvorwürfen gegen den Kandidaten für den Obersten Gerichtshof, Brett Kavanaugh, Gehör zu finden. Als sei es 1991, als Faludis erstes Buch erschien und Anita Hill gegen Clarence Thomas aufstand. Von Kavanaugh, der dann trotzdem berufen wird, ist bekannt, dass er Roe v. Wade, die Grundsatzentscheidung zum Schwangerschaftsabbruch, außer Kraft setzen will. "Die feministische Energie, alles neu zu denken, geht verloren, wenn man sich darum kümmern muss, Grundrechte zu behalten", sagt Susan Faludi. "Die zweite Welle der Frauenbewegung wurde von den Institutionen unterstützt. Jetzt haben sich die Gerichte mit feindlich gesinnten Richtern gefüllt. Der Kongress und die Mehrheit der Gouverneure sind republikanisch." Bei aller Freude über die Resonanz von Genderfragen in Kunst und Kultur, über die Erfolge der "Me Too"-Bewegung, dürfe man sich darüber nicht täuschen: "Ohne eine breite Basis bleiben Frauen mit nichts weiter zurück als ihrer Tugendhaftigkeit."

Sie warnt, wie viele ihrer Generation, jüngere Feministinnen davor, sich zu sehr mit sich selbst zu beschäftigen. Neben ihrer Arbeit als freie Journalistin lehrt Faludi am berühmten Smith College in Northhampton, Massachusetts, wo Sylvia Plath studiert hat und Gloria Steinem. Einige ihrer Studentinnen stellen die Kategorie "Frau" an sich infrage und lehnen es ab, mit dem weiblichen Pronomen angesprochen zu werden. In "Die Perlenohrringe meines Vaters" benutzt Faludi das männliche Pronomen für den Vater der Vergangenheit. Einen Mann, der in einem New Yorker Vorort vergeblich versuchte, dem Ideal des all american dad zu entsprechen und durchdrehte, als die Scheidung diesen Traum zerstörte. Schließlich remigrierte er ins postkommunistische Ungarn, wo er eine kulturelle Identität wiedergefunden zu haben schien. Wenn es um die Zeit nach seiner Operation geht, schreibt Faludi "mein Vater" und das weibliche Pronomen "sie". Auf Deutsch wirkt das irritierender als auf Englisch, weil das Wort "Vater" da ein grammatisches Geschlecht hat, und männliche Artikel und Adjektive nach sich zieht. Die Übersetzung geht aber sehr sensibel damit um und übernimmt klug Faludis sachlichen, leise ironischen Ton.

Sie rate in ihren Kursen zum "Schreiben über Frauen in der Gesellschaft", sich nicht zu Postergirls einer Moral oder Repräsentantinnen einer Ideologie zu machen, sagt Faludi: "Geschichten über Frauen sollten Widersprüche und Nuancen zeigen." Diesem Anspruch wird sie in jeder Hinsicht gerecht. Auch sich selbst zeigt sie hin- und hergerissen zwischen der Neugier auf die Verwandlung ihres Vaters und dem Widerwillen gegen Stefánies stereotype Vorstellungen. "Es fällt mir jetzt leichter zu kommunizieren, weil ich eine Frau bin", sagt Stefánie, und die Tochter denkt: Du hättest schon vorher mit mir über alles reden können. Der Vater möchte, dass sie ihre Schlafzimmertür abends offen lässt: "Weil ich behandelt werden möchte wie eine Frau. Ich möchte ohne Kleidung herumlaufen können und hätte gern, dass du das wie etwas Normales behandelst." Die Tochter antwortet: "Es ist nicht ,normal', dass Frauen nackt herumlaufen." Einmal nimmt Stefánie sie mit zum Frauenarzt, mit dem Susan besprechen soll, warum sie mit 49 Jahren "noch" keine Kinder hat.

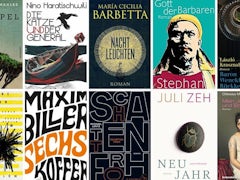

Zum Auftakt der Buchmesse: eine Jagd auf Bio-Himbeeren, ein Thriller über einen emanzipierten Vater, ein Roman über eine Frau, die nur noch schlafen will - und weitere Bücher, über die man jetzt spricht.

Der Versuch, Vertraulichkeit unter Frauen herzustellen, gerät übergriffig. Warum setzt man sich so etwas aus? Stefánie hat die Tochter gebeten, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Ob sie gezögert hat, diese Aufgabe anzunehmen? "Ich war unsicher", sagt Susan Faludi in Paris, "aber es kam mir wie die einzige Möglichkeit vor, mich wieder in das Leben meines Vaters zu begeben: mit dem Schutzschild meines Notizbuchs." Wochenlang habe ihr Vater ihr kaum eine Frage gestellt. Unter anderen Umständen hätte sie das empörend gefunden: "Aber so konnte ich mich auf die Reporterrolle zurückziehen."

Während ihrer Besuche in Budapest notiert sie auch, wie die paramilitärische Garde der rechtsextremen Jobbik-Partei durch die Straßen marschiert. "Das ist kein Problem", wehrt Stefánie ab, die Fidesz wählt und damit Viktor Orbán. 2010 wird er Ministerpräsident. Ihr Vater präsentiert Susan Faludi unermüdlich ein Ungarn voller Burgen, Schlösser und Heroen, Dobos-Torten und k.-und-k.-Schmelz. Nach dem Wechsel ihres Geschlechts lebt Stefánie Faludi weiter in einer Welt der stolzen Nationalidentität, der starken Männer und hilfsbedürftigen Frauen.

Susan Faludi fragt unbeirrt nach dem Unausgesprochenen: "Sie weigerte sich", erzählt sie, "über sich als jungen Mann zu sprechen und kam immer wieder auf ihre Geschlechtsumwandlung zurück. Aber irgendwo in diesem Thema war eine Falltür ins Jahr 1944." Während sie wartet, dass die aufgeht, recherchiert Faludi die Geschichte ihrer Vorfahren und der ungarischen Juden. Im 19. Jahrhundert hatte man ihre rechtliche Gleichstellung gefördert, um die ungarische Mehrheit gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen zu stabilisieren und damit überhaupt erst eine ungarische Identität zu behaupten: "Der Eifer, mit dem sich um die Jahrhundertwende die Juden in ,ihr Vaterland' hineinmagyarisierten, übertraf oftmals den ihrer nichtjüdischen Landsleute."

Nach 1920, als mit dem Vertrag von Trianon das vormals österreichisch-ungarische Königreich zwei Drittel seines Territoriums und damit auch die Vielfalt des Vielvölkerstaats verlor, dämonisierte man gerade die assimilierten als "versteckte" Juden. Zu den stärksten Kapiteln gehören die, in denen Faludi zeigt, wie stark gegendert antisemitische Klischees sind. Wie seit dem Mittelalter und bis in die Jugend des Vaters hinein jüdische Männer als effeminiert, sogar als menstruierend beschrieben wurden, während die Frauen "als Inbegriff weiblicher Anmut gepriesen wurden".

Sagt das etwas aus über die Transsexualität des Vaters? Und was hat es zu bedeuten, dass Stefánie den Antisemitismus im Ungarn des 20. Jahrhunderts und in der Gegenwart leugnet? Als die "Falltür ins Jahr 1944" aufgeht, stellt sich heraus, wie der junge Mann den Holocaust überlebt hat: Er zog sich die Armbinde der Pfeilkreuzler über und ging als ungarischer Faschist durch. In diesem Aufzug rettete er seine Eltern vor der Deportation. Auf einem Foto der Goldenen Hochzeit ihrer Großeltern zählt Stefánie: "Nur drei der fünfzehn abgebildeten Personen hatten überlebt."

Welchen Zusammenhang kann man formulieren zwischen dieser Erfahrung und dem Wunsch, sein Geschlecht zu ändern? Die Gefahr bestünde ja, dass man das Bedürfnis danach als Ergebnis eines Traumas pathologisierte. Sie glaube nicht an Kausalität, widerspricht Faludi. Eher sieht sie eine Analogie: Was ihr Vater gelernt habe, als er als Christ glaubwürdig sein musste, die Fähigkeit, eine Rolle vollständig anzunehmen, benutzte er wieder, als er zur Frau wurde. Faludi versieht ihre Geschichte jedenfalls mit genügend Aspekten, um keine einfachen Schlüsse zuzulassen. "Identität", sagt sie, "ist ein Gemeinplatz. Es kommt darauf an, ob sie einem hilft, sich selbst, seinen Platz in der Welt und das eigene Verhalten besser zu verstehen." Man könne sich dann vielleicht wirklich ändern. "Aber viel öfter funktioniert Identität als Ersatz für Selbstreflexion."

Drei Wochen nachdem wir uns in Paris getroffen haben, reist Susan Faludi wieder nach Budapest. Stefánie lebt nicht mehr, aber sie hat Freunde dort und ihr Buch ist ins Ungarische übersetzt worden. Am Tag ihrer Ankunft verkündet die Orbán-Regierung, Gender Studies seien eine Ideologie, keine Wissenschaft, man werde Abschlüsse in diesem Fach nicht mehr anerkennen. 2004 hatte man, um in die EU aufgenommen zu werden, eine inklusive Sozialpolitik durchgesetzt und Transgender-Personen Schutz garantiert. Stefánie Faludi konnte noch davon profitieren. Jetzt sagt ein Sprecher: "Der Standpunkt der Regierung ist, dass Menschen entweder als Frauen oder als Männer geboren werden."

In ihrer Mail aus Budapest schreibt Susan Faludi: "Dann wiederum hat, während ich hier war, auch die Trump-Administration Pläne verkündet, die Transgender-Idenität nicht mehr als gesetzlich geschützte Kategorie anzuerkennen. Wieder einmal scheinen sich die beiden Regierungen zu spiegeln." Die Frage, welches Verständnis von Identität sich durchsetzt, ein aufklärerisches oder ein abwehrendes, bleibt offen.

Susan Faludi: Die Perlenohrringe meines Vaters. Aus dem Englischen von Judith Elze und Anne Emmert. dtv, München 2018. 464 Seiten, 24 Euro.