Dieser Text ist heikel. Die Tatsache, dass diese Zeilen geschrieben, gelesen und geteilt werden, wird Menschen Aufmerksamkeit bescheren, für die Aufmerksamkeit alles bedeutet. Menschen, die im Internet spotten und pöbeln, beleidigen, belästigen und bedrohen. Dieser Text handelt von Trollen.

Die Trolle, um die es in diesem Text geht, suchen sich ihre Opfer auf Twitter. Vielen Menschen in Deutschland gilt Twitter immer noch als "der Kurznachrichtendienst", auf dem die "Netzgemeinde" 140-Zeichen-Botschaften veröffentlicht, die gelegentlich in der Tagesschau zitiert werden. Vielen Menschen in Deutschland ist Twitter also relativ gleichgültig. Und selbst in der deutschen Twitter-Nische spielen die Trolle keine besonders große Rolle. Warum sollte man ihnen dann Aufmerksamkeit schenken?

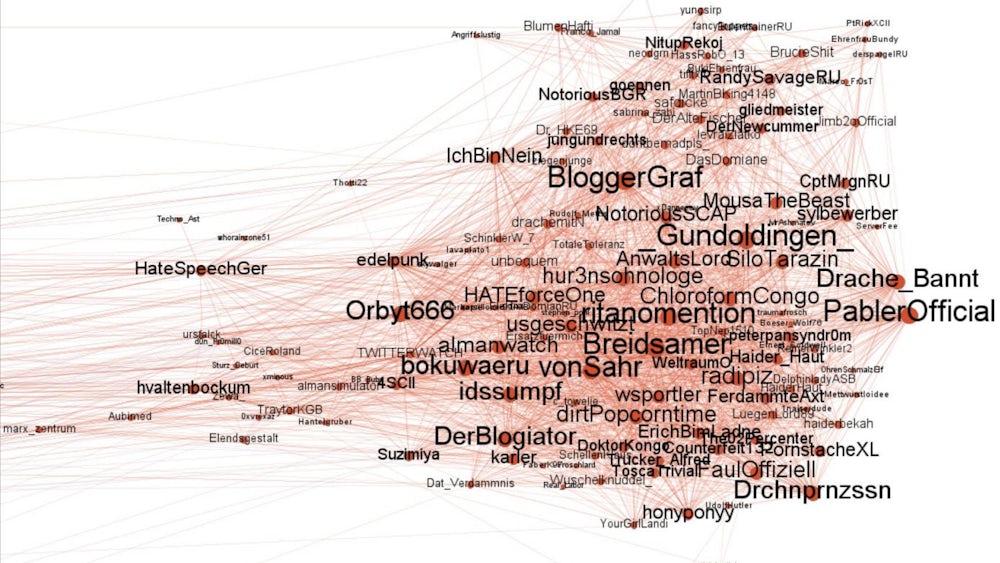

So unwichtig die Trolle für einen Großteil der Menschen sind, so bedrohlich wirken sie auf jene, die zur Zielscheibe ihrer Aktionen werden. Bislang war nur wenig über das betreffende Netzwerk bekannt. Mittlerweile gibt es eine Datengrundlage, die es ermöglicht, nüchtern zu berichten und zu verstehen, wie es ein paar Hundert digitale Accounts schaffen, massiv in das analoge Leben der Attackierten einzugreifen.

"Im September 2016 bin ich auf einen koordinierten Angriff der Trolle aufmerksam geworden", sagt Luca Hammer. Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler hat daraufhin Tweets gesammelt und die Daten visualisiert. "Anschließend bin ich selbst ins Kreuzfeuer geraten und beleidigt worden. Erst hat mir das Angst gemacht, aber dann habe ich mir ihre Aktionen genauer angeschaut und mit etwas Abstand beobachtet."

Schockbilder und wüste Beleidigungen

Hammers Eindruck nach mehreren Monaten: Binnen- und Außenwahrnehmung der Trolle unterscheiden sich deutlich, tatsächlich sei ein Teil des Netzwerks weniger extrem, als es bei oberflächlicher Beschäftigung erscheine. "Das ist ein typischer Troll-Mechanismus, wie er auch bei Imageboards wie 4chan auftritt. Innerhalb der Community sind Schockbilder und wüste Beleidigungen völlig normal."

Diese Gemeinschaften nutzten Sprache, um sich abzugrenzen und sich als Subkultur zu definieren. Das werde zum Problem, sobald Dritte ins Spiel kämen: "Wir sind diese derbe Ausdrucksweise nicht gewohnt. Was für die Trolle nur ein Spaß ist, wirkt auf Außenstehende verstörend." Das Spektrum der Beleidigungen reicht von harmlosen Sticheleien über Kraftausdrücke wie "Fiqqhure" und Nazi-Symbolik bis zu mehr oder weniger eindeutigen Morddrohungen - für die Trolle nur Satire, für die Opfer ein Grund, die Haustür doppelt abzuschließen.

Diese Sorge hält Hammer durchaus für berechtigt: "Da kommt ein klassisches Mobbing-Phänomen ins Spiel: Neun beleidigen, einer schlägt zu." Insgesamt bestehe das Netzwerk, das häufig als "Sifftwitter" bezeichnet wird, aus knapp 1000 Accounts. An größeren Aktionen beteiligen sich meist ein paar Hundert Accounts. "Ein Großteil beschränkt sich aufs Pöbeln und Provozieren. Trotzdem stachelt das Einzelne an, noch weiter zu gehen. Und Opfern fällt es dann natürlich schwer zu unterscheiden, wo der vermeintliche Spaß aufhört und wann eine Strafanzeige bei der Polizei angebracht ist."

Wobei auch eine Anzeige kaum dazu führt, dass die Attacken nachlassen. Mehrere Personen, die diesen Weg wählten, bekamen Monate später Post von der Staatsanwaltschaft: Das Verfahren sei eingestellt worden. Dabei wurden sie massiv bedroht, teilweise hatten die Trolle ihre Privatanschriften veröffentlich oder Fotos der Familie ins Netz gestellt. Doch das reformbedürftige deutsche Stalking-Gesetz und Ermittler, für die digitale Drohungen noch immer nichts mit "dem echten Leben" zu tun haben, verhindern oft eine effektive Strafverfolgung.

Viele Opfer vermeiden es, sich mit vollem Namen zu äußern. Jede Erwähnung löse neue Angriffswellen aus. Die Bandbreite der Attackierten ist groß: Männer und Frauen, Linke und Rechte, Privatpersonen mit verhältnismäßig geringer Reichweite und Accounts mit Zehntausenden Followern. Auch Prominente kann es treffen, erst Anfang Mai geriet der ehemalige Bild-Chef Kai Diekmann ins Visier der Trolle.

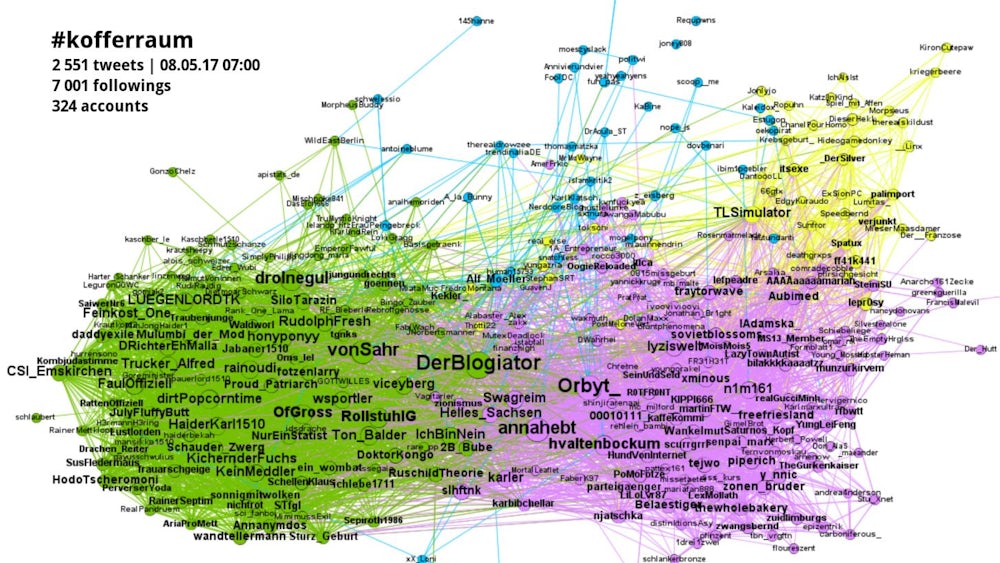

Er hatte angebliche Morddrohungen - in den Augen der Absender lediglich derbe Scherze - gegen Welt-Chef Ulf Poschardt zitiert und Twitter öffentlich zu einer Reaktion aufgefordert. Twitter reagierte ungewöhnlich schnell und sperrte den Account des Absenders. Die Trolle reagierten ebenfalls und setzten binnen weniger Stunden Tausende Tweets zum Hashtag #Kofferraum ab, ein Wort, das in der ursprünglichen Drohung enthalten war.

Für Luca Hammer stehen die Attacken auf Diekmann exemplarisch für viele andere Aktionen: "Die Trolle greifen immer dann an, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Meinungs- und Redefreiheit beschnitten wird", sagt Hammer. "Sie fühlen sich provoziert, wenn ein Mensch, der mehr Einfluss besitzt als sie selbst, darüber bestimmen will, was gesagt werden darf und was nicht. Dann legen sie los."

Ein Staatsanwalt und ein syrischer Journalist klären auf der Republica in Berlin über anonymisiertes Surfen auf. Dazu gibt es Tipps für jene, die sich Plutonium an eine Packstation liefern lassen wollen.

Besonders heftig reagiere das Netzwerk auf Personen, die selbst Solidarität und Gewaltfreiheit propagierten, gleichzeitig aber aggressiv gegen Andersdenkende polemisierten und dazu aufriefen, Accounts zu ächten und zu blocken, die ihnen unangenehm seien. "Diese Doppelmoral triggert die Trolle", sagt Hammer. "Natürlich rechtfertigt das niemals solche Angriffe, aber es gibt schon bestimmte Verhaltensweisen, die den Angreifern eine Steilvorlage bieten. Trotzdem: Die Schuld bei den Attackierten zu suchen, wäre Unsinn."

Wer sich nur kurz mit Sifftwitter beschäftigt, bekommt den Eindruck eines rechten und frauenfeindlichen Netzwerks. Ein Trugschluss, sagt Hammer: "In der Tat richten sich viele der größeren Angriffe gegen Linke oder feministische Aktivistinnen. Das liegt aber auch daran, dass diese Attacken häufiger medial aufgegriffen werden und deshalb mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wenn man sich die Summe der Attacken anschaut, dann ist da aber keine politische Tendenz erkennbar."

Heterogene Szene

Hammer hält das Netzwerk sogar überwiegend für links, es gebe Verbindungen zu kommunistischen und antikapitalistischen Accounts. "Viele der Trolle fühlen sich auf Twitter machtlos und haben das Gefühl, dass ihre Kritik ignoriert wird. Deshalb greifen sie zu drastischeren Mitteln", sagt Hammer. Das Troll-Netzwerk habe sich außerhalb von Twitter gebildet, in den Kommentarspalten der Deutschrap-Seite Rapupdate.de und im Forum Lachschon.de, ein Teil komme auch von Youtube. "Die Szene ist heterogen, teilweise sogar untereinander verfeindet. Was sie eint, ist die bedingungslose Ablehnung aller Sprechverbote."

Aus Sicht der Trolle sind ihre Attacken überwiegend harmlos. Sie empfinden sich als Stachel im Fleisch der etablierten, angeblich selbstgerechten und scheinheiligen Twitter-Elite. Betrachtet man jeden Tweet für sich, mag das sogar stimmen. Doch die Masse der Anfeindungen, kombiniert mit einem kleinen, besonders aggressiven Teil von Sifftwitter, der nicht nur belästigt, sondern explizit bedroht, erzeugt bei Opfern einen anderen Eindruck. Sie nehmen die Angriffe als Eingriff in ihr digitales wie analoges Leben wahr. Die Wellen dauern teilweise wochenlang, je nach Reaktion der Zielpersonen sogar Monate.

Wer einmal ins Visier von Sifftwitter geraten ist, kann eigentlich nur eines tun: nichts. Gegenrede und Empörung stacheln die Trolle erst recht an. Die Blockier-Funktion, die jeglichen Kontakt zwischen den beiden Accounts verhindert, ist zumindest kurzfristig eher kontraproduktiv. "Das empfinden die Angreifer sogar noch als Bestätigung", sagt Hammer. "Die Screenshots mit den Blocks werden dann wie Trophäen herumgereicht, und neue Accounts übernehmen das Trollen." Wenn überhaupt, müsse man sehr weitreichend und automatisiert blocken - das berge aber immer die Gefahr, auch Accounts zu erwischen, die gar nichts Böses im Schilde führten.

Twitter selbst ist ebenfalls keine große Hilfe. Im Gegensatz zu Kai Diekmann sind die meisten der Attackierten keine Personen des öffentlichen Lebens, und nur selten greift Twitter so schnell und konsequent durch. Vereinzelt würden besonders aggressive Trolle gesperrt oder gelöscht, berichten Opfer. Doch ein Großteil des Netzwerks sei zu klug dafür und pöble genau an der Grenze zwischen Meinungsfreiheit und strafbarer Bedrohung oder Beleidigung. In solchen Fällen entscheide sich Twitter meist für die Meinungsfreiheit - oder sei mit der Vielzahl der zu prüfenden Accounts schlicht überfordert.

Zumindest einen Tipp hat Hammer: Solidarität zeigen. "Wer einen Sifftwitter-Angriff auf einen Bekannten bemerkt, kann den Opfern schreiben. Eine kurze, private Direktnachricht, ein kleines Zeichen: Du bist nicht allein." Das helfe den Attackierten, gelassen zu bleiben. "So schwer es auch fallen mag, sich nicht gegen die Anfeindungen zu wehren: 'Don't feed the troll' wirkt immer noch am besten - und ärgert die Trolle mit Abstand am meisten."