Es ist spät am Abend, als die Neonazis das "Picasso" betreten. Das Restaurant ist leer, die letzten Gäste sind bereits gegangen. Die Gruppe baut sich im Gastraum auf und wartet. Als der Barkeeper aus der Küche kommt, erschrickt er. Er erkennt ein paar der Männer, die vor ihm stehen. Wenige Tage zuvor haben sie auf der Straße vor dem Restaurant eine junge, dunkelhäutige Frau und ihr Kind angepöbelt. Der Barkeeper ist dazwischengegangen.

Die Neonazis prügeln auf den 22-Jährigen ein, bis er hinter der Theke zu Boden geht. Doch der Barkeeper hat Kampfsporterfahrung, kann sich wieder aufrichten und schafft es bis zur Tür. Er rennt über die Straße rettet sich in einen wenige Meter entfernten Kiosk. Der Besitzer reagiert sofort. Gemeinsam halten sie die Tür zu, schieben einen schweren Kühlschrank vor den Eingang. Der Mann aus dem Kiosk wird später sagen, er habe noch nie so viel Hass gesehen wie in den Augen der Angreifer, als sie versuchten, sich Zutritt zu seinem Laden zu verschaffen.

Der Vorfall ging durch die lokalen Medien, damals, im Sommer 2010. Das "Picasso" war ein beliebtes Restaurant mitten in der Altstadt. Eine vergleichbare Tat hatte es in den vergangenen Jahren in Regensburg nicht gegeben. "Ich habe mich gefragt, wie eine Gesellschaft reagiert, wenn quasi in ihrem Wohnzimmer so ein brutaler Übergriff stattfindet", sagt Helga Hanusa, Regensburger Kooperationspartnerin der Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus (LKS).

Doch in den ersten Tagen nach dem Vorfall passierte nichts, niemand reagierte. Erst als Hanusa selbst im Restaurant vorbeischaute und den Betreibern eine Broschüre der bayerischen Landeskoordinierungsstelle zukommen ließ, begann sich die Schockstarre allmählich zu lösen.

Die Koordinierungsstellen, die es in jedem Bundesland gibt und die größtenteils aus Bundesmitteln finanziert werden, sind Anlaufstellen für Menschen, die Probleme mit Rechtsextremismus haben. Dabei ist es egal, ob die Hilfesuchenden in ihrer Umgebung rechte Machenschaften beobachten oder selbst Opfer rechter Gewalt sind. "Wir schauen uns die Situation an und bieten den Betroffenen die entsprechende Hilfestellung", sagt Nicola Hieke, Leiterin der Landeskoordinierungsstelle in München. "Die Betroffenen entscheiden dann selbst, wie sie mit unserer Expertise umgehen und ob sie die Hilfe überhaupt annehmen wollen."

Im Fall "Picasso" wurde die Hilfe dankend angenommen. Kurz nach dem Übergriff beschloss Wirt Sion Israel, Neonazis den Zutritt zu seinem Restaurant zu verbieten und ein Hausverbot auszusprechen. Doch sowohl Israel als auch die Belegschaft hatten Angst, sich mit dem Schritt noch mehr zur Zielscheibe rechtsextremer Gewalt zu machen - vor allem, weil die Angreifer zu diesem Zeitpunkt noch auf freiem Fuß waren.

Mit seiner Angst wandte sich Israel schließlich an Helga Hanusa. Gemeinsam mit den Wirtsleuten, der Belegschaft und einigen Regensburgern, die sich zur Unterstützung zusammengefunden hatten, erarbeitete die studierte Pädagogin Ideen, wie man gegen die Neonazis vorgehen könne, ohne sich zu sehr zu exponieren. Die Lösung lag auf der Hand: Auch die anderen Gastronomiebetriebe der Stadt mussten von dem Hausverbot überzeugt werden. Die Initiative "Keine Bedienung für Nazis" begann, Form anzunehmen.

Mehrere Wochen lang grasten die Beteiligten die Restaurants, Cafés und Kneipen der Domstadt ab, im Gepäck eine Solidaritätserklärung, die die Positionen der Initiative deutlich machte und eine Unterschriftenliste, auf der sich die Gastronomiebetriebe als Unterstützer eintragen konnten. Das Ergebnis der Solidaritätsaktion beschreibt Hanusa heute als "überwältigend". Mehr als 130 Wirte setzten ihre Unterschrift unter die Erklärung, der lokale Fußballverein SSV Jahn erklärte seine Unterstützung, verschiedene Brauereien wollten sich beteiligen.

Die Unterschriftenaktion wurde überregional gefeiert - die Organisatoren der Initiative hätten sich in diesem Moment zurücklehnen und den Erfolg genießen können.

Aktionen gegen rechts beziehen sich meist auf konkrete Vorfälle wie Naziaufmärsche oder Gewalttaten. Es kommt zu Gegendemonstrationen und Solidaritätsbekundungen mit den Opfern - kurze Zeit später schwillt das Interesse jedoch meist wieder ab. Die Aktivitäten der Rechtsextremen gehen dagegen auch jenseits der Aufmärsche weiter. Sie organisieren sich im Hintergrund, während der Großteil der Bevölkerung wegsieht. "Im Kampf gegen rechts wird oft eher versucht, Brände zu löschen, als dauerhaft zu sensibilisieren", erklärt Nicola Hieke von der Koordinierungsstelle das Dilemma.

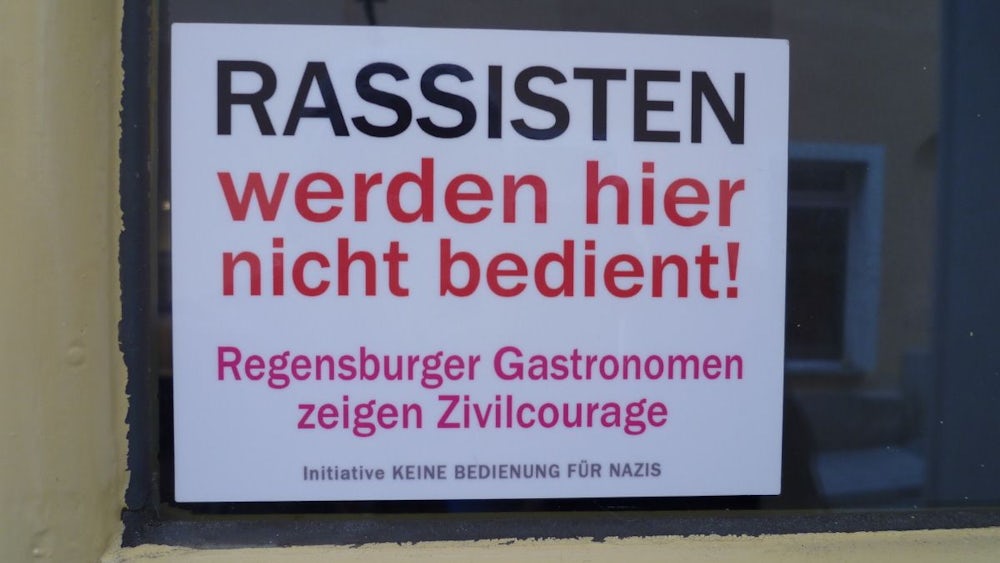

Die Regensburger Initiative wollte diesen Fehler vermeiden. Um die Positionierung der Wirte dauerhaft zu verdeutlichen, kreierten die Beteiligten einen Aufkleber. "Rassisten werden hier nicht bedient. Regensburger Gastronomen zeigen Zivilcourage" heißt es seit März 2011 an immer mehr Kneipen- und Restauranttüren in der Domstadt. Das Engagement schweißt die Wirte zusammen. "Einer allein ist leicht angreifbar", sagt Helga Hanusa, "aber wenn die Wirte merken, dass sie zu einer großen Gruppe gehören, dann fühlen sie sich zu Recht sicherer."

Das Erfolgsrezept wird weitergegeben

Information, öffentliche Präsenz, beständige Strukturen: Die Initiative "Keine Bedienung für Nazis" hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren zur bayernweiten Vorzeigeinitiative entwickelt. Den Organisatoren geht es nicht darum, kurzfristig Solidarität zu erzeugen. Im Gegenteil: Die Beteiligung soll langfristig hochgehalten werden, stabile Strukturen sollen entstehen und die Bevölkerung soll für die Gefahren aus dem rechten Milieu sensibilisiert werden.

Die Initiative richtet sich dabei nicht allein an Gastronomen. "Keine Bedienung für Nazis" heißt nicht nur, dass einer bestimmten Klientel kein Bier ausgeschenkt wird - es heißt, "dass die Wünsche dieser Klientel generell nicht bedient werden", sagt Hanusa. Dazu gehört auch, die Stadtverwaltung so weit zu bringen, dass sie den Rechtsextremen keine Möglichkeiten mehr einräumt, legal zu demonstrieren oder größere Veranstaltungen abzuhalten. Insgesamt soll den Rechtsextremen der öffentliche Raum genommen werden.

Um das zu erreichen, gilt es, sich zu vernetzen. Für die Regensburger Initiative besteht der nächste Schritt darin, das Rezept des eigenen Erfolgs an andere weiterzugeben. Die Stadt Landshut hat bereits Interesse angemeldet, auch mit Fürth, Schwandorf und anderen bayerischen Städten befindet man sich in regem Austausch.

Dass die Arbeit der Initiative den Rechtsextremen weh tut, merkt Hanusa vor allem an der zunehmenden Hetze gegen das Gastronomenbündnis und ihre eigene Person. Vor wenigen Tagen ist ein Bild von ihr auf einer rechten Internetseite veröffentlicht worden. "Seitdem der Terror des Nationalsozialistischen Untergrunds publik geworden ist, richten sich die Neonazis noch viel stärker auf der persönlichen Schiene gegen ihre Gegner", sagt Hanusa. Dennoch: Aufgeben ist für die Beteiligten keine Alternative.