Emily "Emma" Whitehead trug zur Expertenanhörung der amerikanischen Arzneimittelbehörde kurze blaue Shorts und eines dieser modernen lila Tops, bei denen die Schultern über den Ärmeln frei liegen. Ein typisches Teenageroutfit. Was nicht von Belang wäre, hätte Emma an jenem Dienstag im Juli nicht überhaupt ausgesehen wie eine völlig gesunde 12-Jährige: etwas pummelig, rundes Gesicht, der Blick schüchtern.

Vor sechs Jahren hätte niemand gedacht, dass sie jetzt noch leben würde. Emma litt unter einer akuten lymphoblastischen Leukämie, kurz ALL genannt, einer bei Kindern häufigen und gut zu behandelnden Form von Blutkrebs. Normalerweise. Bei Emma allerdings wollte die Krankheit nicht weichen: Der Krebs war zweimal nach der Chemotherapie zurückgekehrt.

Die Ärzte sahen keine Chance mehr für das Mädchen.

Weil Emma aber heute lebt und so wunderbar normal und pubertär aussieht, wird der Tag nach der besagten Anhörung im Juli wohl zu einem historischen Moment in der Medizin. Ein Expertenteam der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA hat vor wenigen Wochen die Zulassung einer Gentherapie gegen Blutkrebs empfohlen. Falls die FDA der Empfehlung ihrer Experten folgt, und das ist die Regel, wird diese Gentherapie die erste der Geschichte sein, die den amerikanischen Markt erreicht. Noch dazu gehört die CAR-T-Zelltherapie, wie die Behandlung heißt, zu den sogenannten Immuntherapien. Das heißt, sie mobilisiert das körpereigene Abwehrsystem und versetzt den Patienten in die Lage, seinen Krebs eigenständig zu bekämpfen.

Eine Ulmer Chemikerin findet im Labor Hinweise, dass das Opioid gegen Hirntumore hilft. Die Aufregung unter Patienten ist enorm - bis Experten vehement widersprechen.

Onkologen setzen große Hoffnungen in neue Behandlungen dieses Typs, zumal die vergangenen Jahre gezeigt haben, dass einige - längst nicht alle - der Ansätze tatsächlich funktionieren. Wenn auch unterschiedlich überzeugend und selten so fulminant, wie die CAR-T-Zelltherapie bei Emma.

2012 war die damals Siebenjährige das erste Kind, das mit der sehr experimentellen Methode behandelt wurde. Entwickelt hatte das Konzept der Immunologe Carl June von der University of Pennsylvania, einer internationalen Koryphäe für die Biologie sogenannter T-Zellen. Diese weißen Blutkörperchen sind in den meisten Fällen dafür zuständig, Viren im Körper zu bekämpfen. Sie erkennen mithilfe eines Oberflächeneiweißes, dem sogenannten T-Zell-Rezeptor, ob Körperzellen von den Erregern befallen sind. Die T-Zellen "killen" dann kranke Kollegen, bevor sich das Virus weiter in ihnen vermehren kann.

Was, wenn man die Killer auf die Krebszellen abrichten könnte?

Diese Killer-T-Zellen sind sehr effektiv, wenn sie krankes Gewebe gut vom gesunden Rest unterscheiden können. Im Fall von Krebs ist das aber sehr häufig nicht der Fall. Man findet in Tumorgewebe zwar T-Zellen, die den Tumor angreifen können, bloß reicht ihre Zahl und die Präzision der Erkennung meist nicht aus, um das kranke Gewebe wirksam zu bekämpfen. Was aber, wenn man die Killer mobilisieren, also auf die Krebszellen abrichten könnte?

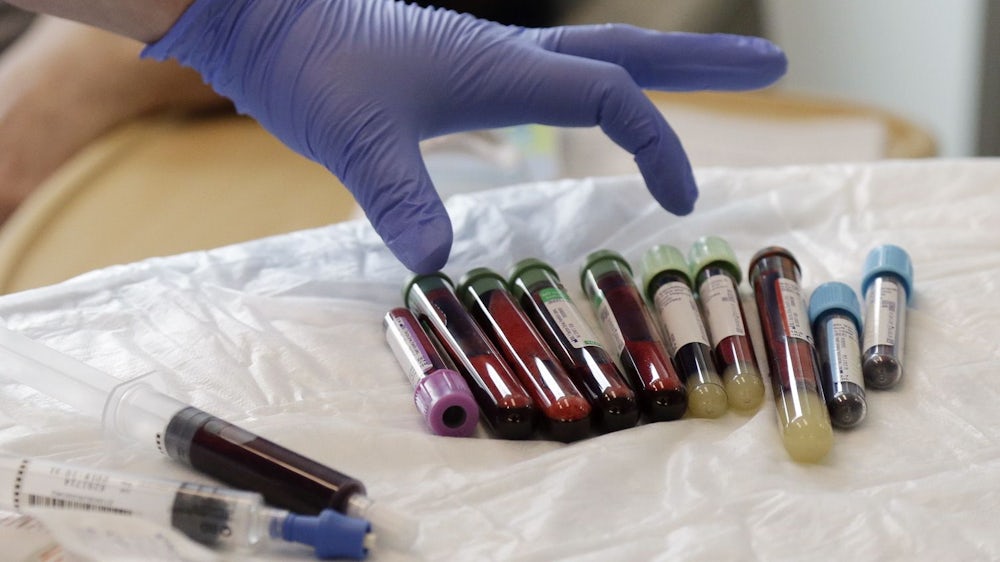

Die Idee ist nicht neu, schon in den 1980er-Jahren haben Mediziner Verfahren entwickelt, um das T-Zell-Arsenal von Patienten gegen Krebs und einige andere, schwer zu behandelnde Krankheiten aufzurüsten. Erst nach dem Millennium war das Verständnis der immunologischen Vorgänge aber ausreichend. Inzwischen haben sich in der Forschung vor allem Konzepte etabliert, bei denen die Killer-T-Zellen den Patienten entnommen, genetisch verändert und den Patienten zurückgespritzt werden: Die T-Zell-Rezeptor-Therapie setzt dabei auf einen maßgeschneiderten T-Zell-Rezeptor, der die Krebszellen besonders gut erkennt. Den entnommenen weißen Blutkörperchen wird das Gen für diesen Rezeptor ins Erbgut eingebaut, sodass die Killer nach der Rückkehr in den Patienten mit geballter Kraft gegen die Tumorzellen vorgehen können.

Das Problem dieses Konzepts besteht allerdings darin, dass T-Zell-Rezeptoren äußerst individuelle Moleküle sind: Jeder Patient hat ein weitgehend persönliches Design, und nur das wird vom eigenen Körper auch akzeptiert. Die manipulierten Rezeptoren müssen diesem Design deshalb angepasst werden wie bei einer Organtransplantation - sonst besteht die Gefahr, dass der Körper die zurückgeführten Zellen als fremd betrachtet und abstößt wie ein fremdes Organ.

Carl June dagegen hat einen anderen Weg für die Veränderung der T-Zellen gewählt: Er fügt ihnen keinen vollständigen T-Zell-Rezeptor hinzu, sondern ein Mischgebilde aus verschiedenen Bauteilen, das vom Körper nicht als fremd erkannt wird. Eine solche Chimäre besteht aus drei Abschnitten: Außen ein Teil, der von Antikörpern abgeleitet wurde, körpereigenen Eiweißen. Damit kann die T-Zelle die entarteten Zellen erkennen. Dazu kommt ein Teil, der den Killermechanismus aktiviert. Und schließlich im Inneren der T-Zelle eine Art Verstärker, der sicherstellt, dass die aktivierte T-Zelle sich teilt und möglichst lange im Körper zirkuliert.

Lange Zeit kam die Onkologie nicht recht voran. Doch inzwischen macht sie überraschende Fortschritte - gerade bei so gefürchteten Erkrankungen wie Lungen- oder Hautkrebs.

"Eine Besonderheit dieser Behandlung ist, dass die Patienten ihr Medikament nur ein Mal bekommen - und der Krebs sich mit dieser einen Dosis zurückbildet", sagt Annette Künkele vom Berliner Universitätsklinikum Charite. So etwas habe es vorher nicht gegeben. Die Kinderärztin nutzt in der Praxis zwar andere moderne Alternativen wie den Antikörper Blinatumomab, der ebenfalls große Erfolge bei einer ALL erzielen kann. Blinatumomab wird aber nach kurzer Zeit vom Körper wieder abgebaut und muss deshalb immer neu gegeben werden.

Manchmal kam es zu dramatischen Nebenwirkungen

Wobei auch viele CAR-T-Zellpatienten von regelmäßigen Spritzen abhängig bleiben: Die ALL ist fast immer ein Tumor der sogenannten B-Zellen, jenen Immunzellen, die Antikörper herstellen. Diese Moleküle sind wichtig für die Abwehr von Krankheitserregern. Die Therapie aber zerstört alle B-Zellen. Solange die veränderten Zellen im Körper zirkulieren, werden keine Antikörper hergestellt. Sie müssen regelmäßig per Spritze ergänzt werden, sonst ist das Risiko für Krankheiten stark erhöht.

Der Weg vom Krebs bis zu dieser Nachsorge ist ebenfalls kein leichter. Im Deutschen Ärzteblatt hieß es zu der entscheidenden Zulassungsstudie, die Resultate seien etwas nüchterner zu betrachten, als es Medienberichte und Einzelfallbeschreibungen wie jene von Emma nahelegten. So kehrte bei mehr als der Hälfte der Patienten die Leukämie zurück, oder die Therapie schlug gar nicht erst an.

Dazu kamen dramatische Nebenwirkungen, die auch bei Emma kaum in den Griff zu bekommen waren und eine Folge der Wirkung sind: Die massive Aktivierung der CAR-T-Zellen durch den Krebs provoziert einen Sturm von verschiedenen Botenstoffen im Körper. Diese Stoffe, Zytokine genannt, können extrem hohes Fieber auslösen, das im schlimmsten Fall zum Tode führt - Emma starb fast daran. Nur ein Rheuma-Medikament, das gegen den am stärksten in ihrem Kreislauf angestiegenen Botenstoff half, konnte das Mädchen retten.

Dass diese und andere Nebenwirkungen für mutmaßlich hoffnungslose Fälle akzeptabel sein können, ist verständlich. Wie aber sieht es mit Patienten aus, die noch nicht austherapiert sind? "Bei einer Standardleukämie können wir auch mit Standardbehandlungen gute Erfolge erzielen", sagt Annette Künkele. Sie selbst arbeitet allerdings an Therapien mit CAR und zeigt sich von dem Ansatz überzeugt.

"Es gibt noch viel zu forschen, die Zusammensetzung der T-Zellen ist in den laufenden Studien unterschiedlich." In den USA würden aber bereits Behandlungsprotokolle entwickelt, um das Verfahren schon früher bei Patienten einzusetzen. Künkele hält das für sinnvoll, wenn Kranke aufgrund der besonderen Eigenschaften ihrer Krebszellen von Anfang an ein hohes Risiko haben, trotz Chemotherapie an ihrer Leukämie zu sterben.

Zeigen muss sich allerdings noch, was der gentherapeutische Eingriff langfristig in den Zellen bewirkt. Ein altes Problem der Gentherapie besteht darin, dass sie selbst Krebs auslösen kann. Denn die Viren, die als Genfähren eingesetzt werden, könnten ihre Fracht an unerwünschten Stellen im Genom einbauen. Frühere Gentherapien waren deshalb gescheitert. Die Hoffnung ist nun, dass die neuen, modernen Virenfähren sich auch in größeren Patientengruppen als sicher erweisen. Experten sind optimistisch, was die Zukunft der Gentherapie betrifft. Aber sicher sein können sie sich bislang nicht.

Bei Emma ist bisher alles gut gegangen, die Therapie hat ihre Lebenszeit bereits mehr als verdoppelt. Ihr Arzt, Stephan Grupp, trägt immer ein Foto seiner Patientin bei sich. "Jedes Jahr zieht er auf einem Meeting ein aktuelles Bild aus der Tasche, auf dem sie wieder etwas älter geworden ist. Er ist sehr stolz darauf, dass es dem Mädchen so gut geht", sagt Künkele. Ohne den Erfolg von Emmas Behandlung wäre die CAR-T-Zelltherapie wohl kaum auf dem Weg in die Klinik. Genau das aber gilt es zu bedenken, wenn Ärzte künftig noch mehr Patienten mit dem Therapieansatz behandeln. Emma ist und bleibt ein Glücksfall.