Die Siedler fanden ein grünes Paradies. Dann begannen sie, den Wald an den Ufern des Delaware Rivers im Osten der heutigen USA zu roden. Auf den freien Flächen bauten sie Mais an, in den umliegenden Wäldern jagten sie Wild. Verschwanden die Hirsche, drangen die Jäger entlang des Flusses in neue Gebiete vor. Auch dort rodeten sie den Wald, um Siedlungen und Felder anzulegen.

Die Spuren dieses Eingriffs in die Natur sind bis heute zu lesen. Geologen um Gary Stinchcomb berichten, dass die Gegend am Fluss durch die Rodungen und die Landwirtschaft häufiger überflutet wurde als vor Ankunft der Siedler ( Geology, online).

Der Eingriff in das Ökosystem beeinträchtigte das Leben jener Menschen, die dafür verantwortlich waren: Indianer vom Stamm der Lenape. Es waren Ureinwohner Nordamerikas, die Wälder am Delaware River abholzten und die Wildbestände dezimierten.

Für die Zeit von 1000 nach Christus bis etwa 1600 deuteten die Sedimente sowie archäologische Fundstücke im Flusstal auf häufige und heftige Überflutungen hin, sagt Stinchcomb. Die Daten zeigten, dass wahrscheinlich intensive Landnutzung die Ursache dafür gewesen sei, schreiben die Wissenschaftler von der Baylor University in Waco und dem Smithsonian National Museum of Natural History.

Indianer zerstörten die Umwelt, in der sie lebten? Die Ureinwohner Nord- und Südamerikas gelten doch bis heute als Menschen, die im Einklang mit der Natur lebten und erst durch die Europäer korrumpiert wurden.

"Den edlen, mit der Umwelt in Harmonie lebenden Wilden hat es nie gegeben", sagt Raymond Hames, Anthropologe an der University of Nebraska, der eine Übersichtsarbeit zum Thema im Fachjournal Annual Review of Anthropology veröffentlicht hat. Das zeige nun abermals die Studie aus dem Tal des Delaware Rivers.

Das Märchen vom Indianer, der in tiefer spiritueller Verbundenheit mit der Natur lebt, verrät viel über die romantische Sehnsucht der Europäer und nichts über die indigene Bevölkerung Amerikas. Mit der industriellen Revolution erhielt die Idee unter europäischen Intellektuellen Auftrieb, dass sich in den Schloten der Fabriken und den Elendsvierteln der Städte ein grundsätzlicher Bruch offenbare: Der moderne Mensch werde von seinen spirituellen Wurzeln getrennt; er sei durch die moderne Technik wie einst Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden.

"Das Stereotyp vom edlen Wilden diente dazu, ein Schlaglicht auf die Probleme des modernen Europa zu werfen, indem auf Gesellschaften hingewiesen wurde, die diese Probleme nicht kennen", schreibt Hames. Literatur und Kunst inszenierten primitive Gesellschaften als Gegenutopia zu den Industriestaaten. "Zum Teil liegt das an einer intellektuellen Kultur, die nur widerwillig einräumt, dass die Institutionen der Zivilisation und die westlichen Gesellschaften auch positive Seiten haben", beklagte der Evolutionspsychologe Steven Pinker von der Harvard University in einem Beitrag im New Republic.

Zu den Ikonen des Öko-Wilden wurden die Ureinwohner Amerikas. Schon die ersten Siedler aus Europa beschrieben das dünnbesiedelte Land als irdisches Naturparadies. Einflussreiche US-Wissenschaftler wie George Bird Grinnell und Gifford Pinchot erklärten dann Ende des 19. Jahrhunderts, die Indianer seien von Natur aus Umweltschützer. Sie fanden mit ihrer These Gehör.

Was haben Angehörige der Mandan bei der O-Kee-Pa-Zeremonie mit ihren Haken angestellt und was war Stickball? Zehn Dinge über Indianer, die Sie bestimmt noch nicht kennen.

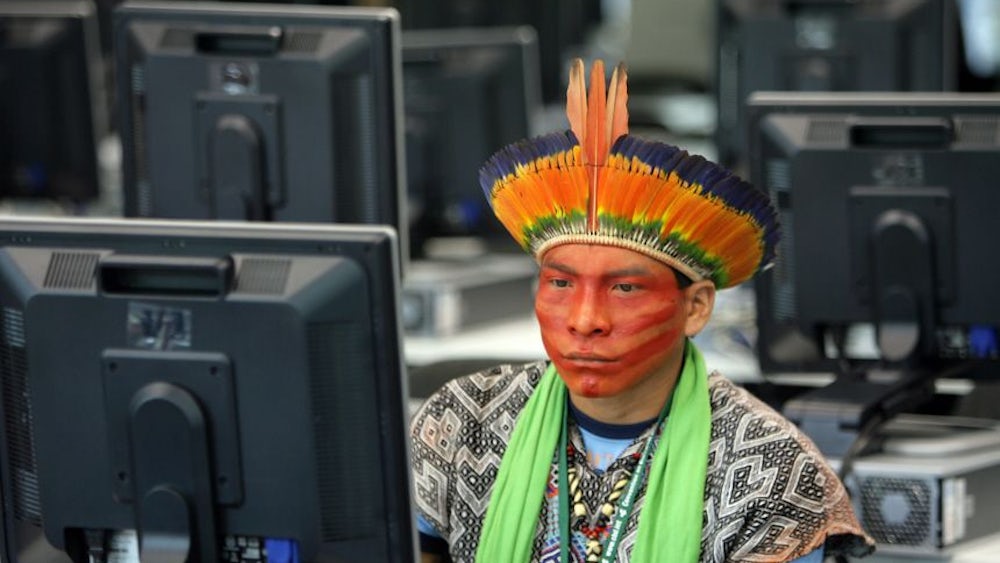

Heute präsentieren Nichtregierungsorganisationen auf internationalen Konferenzen Indios in Federschmuck als fotogene Zeugen der Anklage gegen die Umweltzerstörungen des Westens. Und in den 1970er und 1980er Jahren war eine angebliche Weissagung der Cree auf Aufklebern in der Umweltbewegung allgegenwärtig: "Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann."

Tatsächlich war dieser Spruch eine Erfindung des Filmregisseurs Ted Perry. Er verpasste einer bereits populären Legende einen Slogan und machte sie endgültig zum Allgemeingut. Nur vertragen sich die Daten von Anthropologen, Ethnologen, Archäologen und anderen Wissenschaftlern nicht mit diesen romantischen Vorstellungen. Die Lenape vom Delaware River waren keine Ausnahme.

"Menschen haben einfach großen Einfluss auf Ökosysteme", sagt Michael Alvard von der Texas A&M University, ein Experte für Jäger- und Sammlergesellschaften im Amazonasgebiet. Die Kurzzusammenfassung seiner Ergebnisse aus vielen Jahren Feldforschung lautet: Auch die indigenen Völker Südamerikas entscheiden sich auf der Jagd für maximalen kurzfristigen Ertrag - zu Lasten des Wildbestandes und ihrer eigenen langfristigen Lebensbasis.

"Wenn es irgendwo keine Umweltzerstörung gegeben hat, liegt das daran, dass dort nur wenige Menschen gelebt haben, die nur über eine primitive Technik verfügt haben", ergänzt Hames. "Diese Menschen hatten grundsätzlich die Fähigkeiten, ihre Umwelt zu zerstören, aber verfügten nicht über ausreichend Kraft." Deshalb habe sich die These vom wilden Naturschützer in der Wissenschaft bis in die 1980er Jahre halten können: Die Auswirkungen kleiner Jäger-Sammler-Gesellschaften auf Ökosysteme seien schlicht nicht aufgefallen.

Doch jede Kultur verändert die Natur, in der sie lebt - manchmal bis zu einem Punkt, an dem Zivilisationen zusammenbrechen. Der Evolutionsbiologe Jared Diamond von der University of California in Los Angeles beschreibt in seinem Bestseller Kollaps die Geschichte von Gesellschaften, die durch Umweltzerstörung ihren Untergang besiegeln, zum Beispiel die Anasazi-Kulturen im Südwesten der USA.

Bei deren Scheitern "waren zahlreiche Faktoren am Werk, aber alle lassen sich auf das Grundproblem zurückführen, dass die Umwelt im Südwesten der USA empfindlich ist und sich nicht für die Landwirtschaft eignet", argumentiert Diamond.

Die vermeintlich so weisen Ureinwohner ignorierten die Warnrufe der Natur, rodeten Kiefern und Wacholder und pflanzten Mais, Kürbis, Bohnen und Baumwolle in einer Umgebung, die dafür nicht geeignet war. Um das staubige Land zu bewässern, legten sie ein gigantisches Kanalsystem an. Herzstück war ein fast 209 Kilometer langer Hauptkanal - 24 Meter breit und fünf Meter tief. Von dieser Hauptschlagader zweigten unzählige Nebenkanäle ab. Doch Unwetter wuschen die Gräben so tief aus, dass Landwirtschaft unmöglich wurde. Das Wasser erreichte die Wurzeln der Pflanzen nicht mehr, die Anasazi mussten Siedlungen aufgeben.

In Südamerika lief es mancherorts genauso miserabel. Die Naszca sind berühmt für gigantische Bilder, die sie einst in den staubigen Boden der peruanischen Küste zogen. Auch sie richteten sich und ihre Umwelt zugrunde, bevor die Gier der europäischen Eroberer ihre Zerstörungskraft entfalten konnte. Wie Archäologen um David Beresford-Jones im Fachblatt Latin American Antiquity berichteten, besiegelte Raubbau an der Natur das Ende der Naszca. Die Menschen holzten so viele Bäume ab, dass eine verheerende Flut um das Jahr 500 alle fruchtbare Erde fortwusch. Ohne den Bewuchs war der Boden schutzlos, zurück blieb eine verödete, steinige Fläche.

Im Andenhochland fanden Geologen um William Brook wiederum Spuren der Amalgamation, die aus der Zeit vor der Ankunft der spanischen Konquistadoren stammten. Mit anderen Worten: Die Indios verpesteten die Umwelt mit hochgiftigem Quecksilber, um Gold zu gewinnen. Und die Zoque im Süden Mexikos kippten jahrhundertelang Gift in die unterirdischen Seen einer Höhle und sammelten die toten Fische ein, die nach einer Weile an der Wasseroberfläche trieben. Nachhaltige Fischerei funktioniert nach anderen Prinzipien.

In diesem Stil erheben Wissenschaftler weitere Anklagepunkte gegen die Legende vom edlen Wilden. In Tropfsteinen aus West Virginia entdeckten Geologen um Gregory Springer Hinweise darauf, dass die Menschen dort bereits vor 2000 Jahren Brandrodung betrieben. Der Archäologe Stephen LeBlanc berichtet von Funden, wonach Ureinwohner Amerikas einst ganze Büffelherden über Klippen in Schluchten trieben. Die Menschen verwerteten nur einen Bruchteil der verendeten Tiere, die Mehrzahl der Büffel verweste. Und in Alaska rotteten die indigenen Bewohner ganze Populationen aus.

Hinter diesen Beispielen steckt ein Prinzip: Menschen konkurrieren seit jeher um Zugang zu Ressourcen - ob es sich nun um Erdöl handelt, um die Industrie mit Energie zu versorgen, oder um Jagdgründe, um kleine Stämme mit Nahrung zu versorgen. Um sich Zugang zu diesen Ressourcen zu verschaffen, führen Menschen seit Urzeiten Kriege gegen Konkurrenten.

Je mehr Nachkommen eine erfolgreiche Gesellschaft bekam, desto höher war der Druck, den eigenen Zugang zu Ressourcen auszuweiten - und Gewalt gegen andere auszuüben sowie sich rücksichtslos zu nehmen, was die Natur bereithält. In diesem Umfeld, so argumentiert der Archäologe Stephen LeBlanc, wären auf Nachhaltigkeit bedachte Stämme schnell von Konkurrenten überfallen und ausgelöscht worden. Mit anderen Worten - die Menschen konnten es sich nicht leisten, auf die Natur zu achten, sie hätten es nicht überlebt.

Trotzdem weisen sämtliche Wissenschaftler, die den Ruf des ökologisch edlen Wilden entzaubern, auf einen Umstand hin: Die größten Schäden an der Umwelt richten selbstverständlich die Industriestaaten an. Auch am Delaware River führten die Europäer das Werk der Lenape fort. Nachdem sie die Indianer vertrieben hatten, rodeten sie Wälder, legten Felder an, jagten Wild - nur alles in größerem Maßstab als die Urverschmutzer.