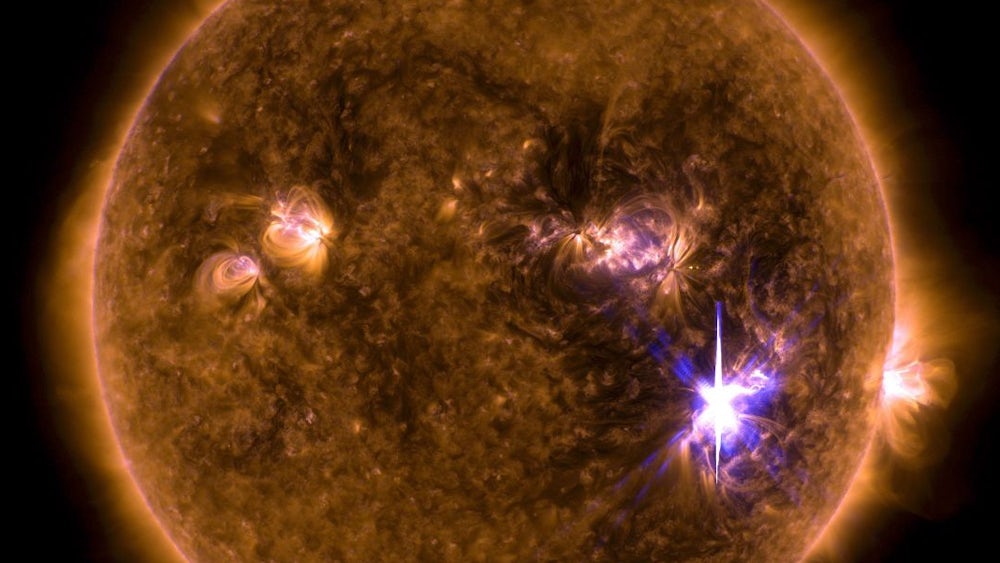

Wenn die Sonne rülpst, wird es auf der Erde ungemütlich. Dann schleudert der Stern, der so ruhig und harmlos am Himmel zu leuchten scheint, ohne Vorwarnung große Teile seiner Atmosphäre ins All. Dann machen sich Unmengen Strahlung und geladener Teilchen auf den Weg in die Weiten des Sonnensystems. Dann können auf der Erde Funkverbindungen abbrechen, Navigationssysteme versagen und Stromnetze kollabieren.

"Sonnenstürme" nennen Astronomen die bedrohliche Teilchenflut, die in der Vergangenheit ein ums andere Mal über die Erde hinweggerollt ist - bislang zum Glück ohne größere Schäden zu hinterlassen. Doch während unbestritten ist, welche Verwüstungen ein starker Sturm heutzutage anrichten kann, besteht über das genaue Ausmaß der Bedrohung noch immer Uneinigkeit. Mit statistischen Modellen, mit Blick auf historische Wetteraufzeichnungen, auf Baumringe und auf das Licht der Sterne, versuchen Forscher daher, die Häufigkeit solcher Stürme abzuschätzen. Noch sind die Ergebnisse mit großen Unsicherheiten verbunden. Es wird jedoch zunehmend klar: Die Erde ist auf einen Sonnenschluckauf, einen sogenannten Flare, ziemlich schlecht vorbereitet.

Während eines Sturms 1859 sprühten Telegrafennetze Funken

"Innerhalb von tausend Jahren könnte die Menschheit Zeuge eines Superflares mit verheerenden Folgen für die Wirtschaft und die technische Infrastruktur werden", sagt Avi Loeb, Leiter der Astronomie-Fakultät an der amerikanischen Harvard-Universität. Die Eruption könnte so heftig ausfallen, dass ihre Schäden selbst das heutige weltweite Bruttoinlandsprodukt überträfen, berichtet der Forscher im Fachblatt im Astrophysical Journal.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Manasvi Lingam hat Loeb dort die Erdgeschichte nach möglichen Sonnenstürmen durchsucht. Radioaktive Atome in Baumringen deuten zum Beispiel darauf hin, dass im Jahr 775 eine starke Teilchenwelle über die Erde hinweggerast ist. Aus Daten des Kepler-Weltraumteleskops, das auf der Suche nach fernen Planeten mehr als vier Jahre lang das Licht von gut 145 000 sonnenähnlichen Sternen vermessen hat, haben die Forscher zudem Zahlen zur Häufigkeit solcher Stürme ermittelt. Auch wenn, wie Loeb betont, die Datenlage schlecht und die Unsicherheit groß ist, könnten ähnliche Sonneneruptionen wie im Jahr 775 demnach etwa alle 2000 Jahre auftreten.

Schwächere Ausbrüche mit etwa einem Zwanzigstel der Energie eines Superflares dürften sogar deutlich häufiger sein: Als Prototyp eines solch kleineren Sturms gilt unter Astronomen der sogenannte Carrington-Event, eine starke Sonneneruption aus dem Jahr 1859, die vom britischen Astronomen Richard Carrington detailliert beschrieben worden ist. Telegrafennetze sprühten damals Funken. Nordlichter waren bis hinunter nach Kuba, Jamaika und Hawaii zu beobachten.

Eine Eruption auf der Sonne führte 1967 fast zum Konflikt zwischen USA und der Sowjetunion. Die Amerikaner hielten die elektromagnetischen Störungen für Angriffsvorbereitungen.

"Das war auf alle Fälle ein gewaltiger Sturm", sagt Daniel Baker, Weltraumwetterexperte an der Universität von Colorado in Boulder. "Würde das Gleiche heute passieren, wären die Folgen wohl fatal." In den langen Stromleitungen, die den Globus überziehen, dürfte solch ein geomagnetischer Sturm immense Spannungsspitzen erzeugen. "Hunderte große Transformatoren könnten gegrillt werden", sagt Baker. Weite Teile der Erde, je nachdem, wo der Sturm einschlägt, würden im Dunkeln sitzen. Die Nationale Akademie der Wissenschaften in Washington rechnet in einer Studie mit Schäden von ein bis zwei Billionen Dollar. Der Versicherer Lloyds geht in einer eigenen Untersuchung sogar von 2,6 Billionen Dollar aus. Vier bis zehn Jahre könnte der Wiederaufbau dauern.

Das Szenario ist bei Weitem nicht so abwegig, wie es zunächst klingen mag. Pete Riley, wissenschaftlicher Leiter beim Forschungsunternehmen Predictive Science im kalifornischen San Diego, schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Erde in den nächsten zehn Jahren von einem Sturm der Carrington-Kategorie heimgesucht wird, auf beachtliche zehn Prozent. Riley hat dazu die Daten vergangener Sonnenaktivitäten mit verschiedenen statistischen Modellen ausgewertet; alle kamen zum etwa gleichen Ergebnis. "Als ich die Zahl zum ersten Mal gesehen habe, war ich selbst überrascht, aber die Statistik scheint zu stimmen", sagt Riley, als er seine Ergebnisse vergangenes Jahr beim Treffen des US-Wissenschaftsverbands AAAS präsentiert. "Es ist eine sehr ernüchternde Zahl."

Völlig überraschend kommt sie indes nicht. Gleich mehrmals hat die Sonne zuletzt Warnschüsse abgefeuert: 1989 setzte ein Sonnensturm das Stromnetz in der kanadischen Provinz Quebec stundenlang außer Gefecht. 2003, ausgerechnet an Halloween, störte ein geomagnetischer Sturm die GPS-Signale; Flugzeuge konnten sich nicht mehr darauf verlassen. Ein 600 Millionen Euro teurer Satellit wurde irreparabel beschädigt. Und im Juli 2012 raste ein extrem starker Sturm haarscharf an der Erde vorbei. "Wäre das Ganze ein paar Tage früher passiert", sagt Daniel Baker, "dann würden wir heute noch die Scherben zusammenkehren."

Während die Politik in Europa der Gefahr durch die Sonne kaum Aufmerksamkeit schenkt, hat der US-Kongress bereits 2015 eine nationale Strategie und einen Aktionsplan zum Weltraumwetter verabschiedet. Das Paket sieht unter anderem vor, Notfallpläne zu entwickeln und alle Bereiche des öffentlichen Lebens auf Schwachstellen abzuklopfen. Im vergangenen Oktober hat der damalige US-Präsident Barack Obama zudem per Dekret das Energieministerium und die Netzbetreiber verpflichtet, das Stromnetz besser gegen Sonnenstürme abzuschirmen. Das Problem: Bislang bleibt der Menschheit nicht viel anderes übrig, als sich vor Einschlägen zu wappnen. Die Vorwarnzeiten sind zu kurz, die Vorhersagemodelle sind zu schlecht, um bei einem drohenden Sturm aktive Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die erste Strahlungswelle, die den Funkverkehr ausschaltet, kommt ohne Vorwarnung an, da sie sich - wie das Licht der Sonne - mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Die schnellen geladenen Teilchen, die vor allem Satelliten gefährlich werden können, aber auch GPS und Mobilfunk stören, treffen bereits 20 Minuten später ein.

Lediglich der geomagnetische Sturm, die große Gefahr fürs Stromnetz, lässt etwas auf sich warten - meist 15 bis 24 Stunden. Doch selbst wenn Teleskope und erdnahe Forschungssatelliten solch einen Ausbruch auf der Sonne sehen, bleiben zunächst viele Fragen offen: Wird der Massenauswurf die Erde überhaupt treffen? Wie stark wird er ausfallen? Und, vor allem, in welche Richtung wird sein Magnetfeld zeigen? Denn von dieser Ausrichtung hängt ab, wie gut ein Sonnensturm das irdische Magnetfeld durchdringen kann - den natürlichen Schutzschirm des Planeten. Gewissheit liefern erst zwei Satelliten, die etwa eine Million Kilometer von der Erde entfernt im sogenannten Lagrange-Punkt lauern und dort die Richtung des Magnetfelds vermessen können. Dann bleiben allerdings nur noch 15 bis 20 Minuten, bevor der Sturm die Erde erreicht.

Mit neuen Missionen und verbesserten Modellen versuchen Astronomen daher, die Prozesse auf der Sonne besser zu verstehen und sie hoffentlich eines Tages vorhersagen zu können. Die amerikanische Sonde Parker Solar Probe, die kommendes Jahr starten wird und der Sonne so nahekommt, wie kein Raumfahrzeug zuvor, soll ihren Teil dazu beitragen. Genauso wie der europäische Solar Orbiter, der 2019 folgt.

Ein elektromagnetischer Schirm könnte die Erde schützen

Zudem suchen die Forscher in ihren Sonnendaten nach Mustern und neuen Erkenntnissen. Sogar die US-Luftwaffe hat zuletzt, auf Geheiß von Obama, ihre zuvor als geheim eingestuften Messwerte zu Sonnenstürmen freigegeben, um eine möglichst breite Datenbasis zu schaffen. Das große Ziel ist eine verlässliche Wettervorhersage für den Weltraum.

Loeb und Lingam zeigen in einer zweiten, bislang in keinem Fachblatt veröffentlichten Studie, wie ein elektromagnetischer Schutzschirm die Erde vor dem Schlimmsten bewahren kann. Ein riesiger Drahtring, der von Strom durchflossen wird und zwischen Erde und Sonne sitzt, soll dabei die gefährlichen Teilchen ablenken. Etwa 100 000 Tonnen würde die Struktur wiegen, allein ihre Montage könnte 100 Milliarden Dollar kosten. Für Lingam kein allzu großes Hindernis: "Das ist ähnlich viel wie die Kosten der Internationalen Raumstation ISS und drei bis vier Größenordnungen weniger als das globale Bruttoinlandsprodukt", schreibt der Harvard-Astronom.