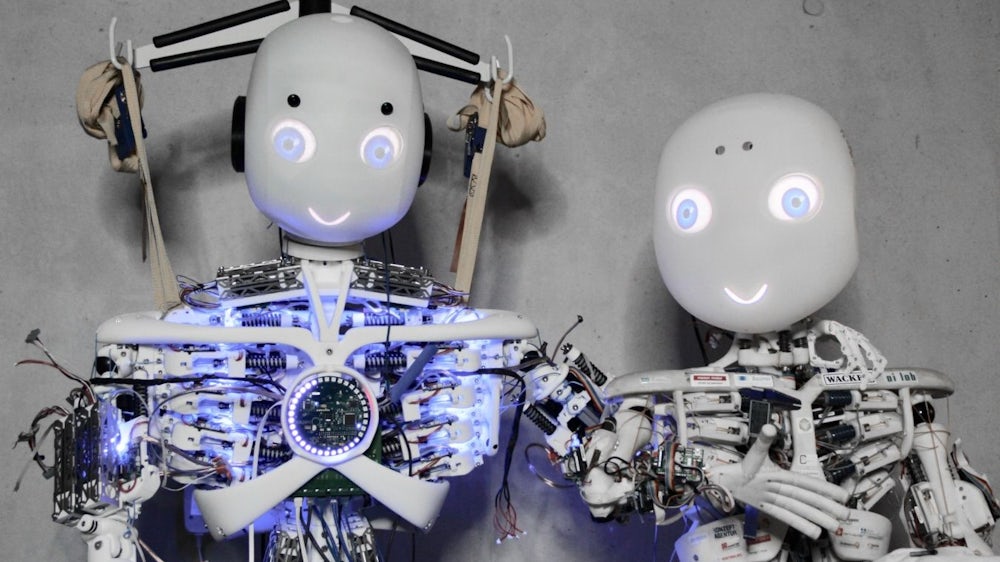

Simon Trendel schraubt mal wieder am Roboy herum. So heißt der humanoide Roboter, die menschenähnliche Maschine, deren Torso vor ihm im Gründerzentrum Unternehmertum in Garching steht. Im November soll Roboy auf einer Industriemesse in Shanghai gezeigt werden. Dann muss das Ding laufen. Dünne Fäden ähneln Sehnen. Hinter den wie Rippen geformten skelettbleichen Kunststoffteilen, an Armen und Gelenken stecken Kabel und Sensoren. "Die meisten Roboter sind muskellose Gesellen", sagt Rafael Hostettler. Er leitet das Roboy-Team, zu dem auch Trendel gehört.

In München arbeiten sie seit 2015 mit wechselnden Studentengruppen an dem Roboter. Der Name ist eine Verbindung aus Maschine und Mensch, aus den Worten Roboter und Boy, dem englischen Wort für Junge. Hostettler zeigt ein Video, in dem Roboy auf dem Fahrrad als Eisverkäufer unterwegs ist. Er rollt langsam durch das Foyer des Gründerzentrums und formt mühsam Eiskugeln. Es ist noch ein weiter Weg, bis Roboy selbst Roboys bauen wird. Im Februar 2023 soll es so weit sein. Hostettler denkt weit und groß.

Roboy, davon ist er überzeugt, hat das Zeug zum "Moonshot" - zu einem ganz großen Ding. So groß wie die erste Mondlandung. So groß wie Space-X, die Raumfahrtfirma von Elon Musk mit der Schwerlastrakete Falcon Heavy. Oder die US-Firma Made in Space, die 3-D-Drucker für die Schwerelosigkeit entwickelt. Oder das Google-Schwesterunternehmen Waymo, das an Technologien für autonome Fahrzeuge arbeitet. Diese Beispiele nennt die Anthropologin Lora Koycheva, die das Wesen von Moonshots erforscht und auch der Menschen, die alles daransetzen, "etwas zu erreichen, das fast unmöglich scheint". Alle großen Entwicklungen und Ereignisse beruhten auf Erkenntnissen aus der Wissenschaft, sagt die Anthropologin. Sie gehört zu dem interdisziplinären Forschungsteam der TU München und der Unternehmertum unter Leitung der Professoren Holger Patzelt und Nicola Breugst, das in einer Reihe von der Joachim-Herz-Stiftung finanzierten Studien herausfinden will, warum in Deutschland nicht mehr Wissenschaftler gründen und was zu tun ist, damit aus Wissenschaftlern Unternehmer werden - so wie Hostettler, der auch schon eine Firma für Medizintechnik gegründet hat.

Die Forscher haben in den vergangenen Monaten im Raum München Hunderte wissens- und technologiebasierte Start-ups angesehen, Gründer befragt, Gespräche geführt und Tausende Fragebögen ausgewertet. In Garching zogen sie nun eine erste Zwischenbilanz. Die Ausgangslage ist hierzulande gar nicht so schlecht. "Wir haben in Deutschland fantastische Voraussetzungen, das nächste große Ding zu machen und erfolgreiche Start-ups hervorzubringen", sagt Nicola Breugst, Psychologin.

Gründer tun sich oft schwer, die Richtung festzulegen und loszumarschieren

Ganz viele Rankings bescheinigen Deutschland eine hohe Innovationskraft. Dennoch sei es hinsichtlich des Gründungsgeschehens "sehr weit abgehängt". Die Professorin verweist auf den Gobal Entrepreneurship Monitor, der das weltweite Gründungsgeschehen untersucht. Wie aus dem Länderbericht 2018 für Deutschland hervorgeht, der vom Institut für Wirtschafts- und Kulturgeographie der Leibniz Universität Hannover und dem RKW Kompetenzzentrum in Eschborn verfasst wurde, hat nur etwa jeder Zwanzigste im Alter von 18 bis 64 Jahren seit 2015 ein Unternehmen gegründet oder bereitet diesen Schritt gerade vor. In Deutschland seien die Gründungsaktivitäten "deutlich niedriger ausgeprägt" als in den meisten Ländern mit hohen Einkommen - in Österreich, den Niederlanden oder den USA liegt die Quote bei über zehn Prozent.

Es gibt eine Reihe von politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gründen, weshalb Menschen gründen oder nicht. Ein attraktiver Arbeitsmarkt etwa, wie ihn Deutschland hat, gilt eher als Hemmnis. Einen guten Job mit festen Einkommen ziehen viele Menschen der Gründung vor. Breugst und ihre Kollegen wollen die "persönliche Seite verstehen". Warum scheuen sich so viele Personen, die erfolgreich in der Wissenschaft sind, die innovativ sind und Technologien entwickeln, diese auch zu verwerten?

Ein Problem, so eines der Zwischenergebnisse, ist das Gründungsteam. "Es ist nicht leicht, in einem Team mit Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Mindsets zusammenzuarbeiten", sagt Breugst. Gründer tun sich ihr zufolge oft schwer, sich auf eine Richtung festzulegen, loszumarschieren und das "Ding auf die Straße zu bringen". Solche Probleme haben nicht nur Start-ups, das weiß die Wissenschaftlerin, aber in einem Gründungsteam seien sie "besonders belastend", weil es an so vielen verschiedenen Fronten kämpfe. "Das Team scheint von allen Möglichkeiten und Informationen überfordert", so Breugst. "Die diskutieren oft sehr lang, sehen aber den Wald vor lauter Bäumen nicht." Viele Teams hätten Schwierigkeiten, zu abstrahieren und sich zu fokussieren. "Sie können sich nicht entscheiden, ob sie A, B oder C machen sollen. Dann sammeln sie noch mehr Informationen und glauben, auch noch D und E machen zu können."

Nicht selten eskalieren solche Konflikte, auch weil die Gründer nicht gelernt haben, damit umzugehen und versäumt haben, sich in guten Zeiten Regeln zu geben, wie sie ihre Beziehung gestalten wollen. Alles muss angesprochen werden: Wie wollen wir Entscheidungen treffen, einstimmig oder mit absoluter Mehrheit? Wie ist die Rollenverteilung, wer vertritt das Start-up nach außen? Auch Anteile seien ein ganz heikles Thema, sagt Breugst. "Darüber sollten Gründer so früh wie möglich reden, nicht erst einen Tag vor dem Notartermin oder wenn der Investor kommt." In kritischen Zeiten sei es für solche Gespräche zu spät. Da sieht Breugst auch die Lehre in der Pflicht, den Gründungsteams solche Fähigkeiten künftig stärker zu vermitteln.