Michel Platini muss draußen bleiben, wenn am Donnerstag der Vorstand von Europas Fußball-Union Uefa zur aktuellen Krise tagt. Der Präsident ist suspendiert, er muss Nyon strikt meiden. Zwar kämpft Platini gegen seine 90-Tage-Sperre - wie auch Sepp Blatter, sein Schicksalsgefährte von der Spitze des Weltfußball-Verbandes Fifa. Doch hinter der öffentlich zelebrierten Empörung zeichnet sich der Kollaps des alten Herrschaftssystems ab. Denn dass jüngst jene Zwei-Millionen-Franken-Zahlung aufflog, die das Duo Blatter/Platini nun zu Fall gebracht hat, nährt den Verdacht, dass längst der interne Showdown läuft. Ein Kampf jeder gegen jeden, in dem einer den anderen mitreißt. Es geht dabei nicht nur um "Blattini" - auch der lange drittmächtigste Mann dahinter mischt mit: Jérôme Valcke, suspendierter Generalsekretär der Fifa.

Der Zwei-Millionen-Transfer Blatters an Platini ist nicht alles, was auf dem Tisch liegt. Die zuständige Fifa-Ethikkommission, sagt ein Insider, werde mittlerweile "überschüttet" mit Informationen. Trotzdem fokussieren sich die Ethik-Ermittler nach SZ-Informationen vorläufig auf die Zwei-Millionen-Causa. Schlichter Grund: Schon diese kann für eine Maximalbestrafung ausreichen. Nach sportethischen Regeln, ungeachtet der parallel laufenden strafrechtlichen Ermittlungen, droht Blatter und Platini ein Spruch, den der oberste Sportgerichtshof Cas im Fall eines ihrer früheren Fifa-Vorstandskollegen schon vorgegeben hat. Im März war Vernon Manilal Fernando letztinstanzlich wegen Korruption verurteilt worden; der Fußballchef Sri Lankas ist lebenslang gesperrt. Hinter diesen Spruch seines höchsten Gerichts kann der Sport nun kaum noch zurück.

So liefert der Fall Fernando das Modell für die Arbeit der Fifa-Ethiker in den nächsten drei Monaten. Auch das Tempo hat Priorität: Es soll ein schnelles Urteil getroffen und sogar vermieden werden, die Suspendierung um weitere 45 Tage zu verlängern.

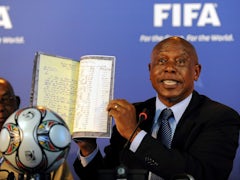

Das Fifa-Beben bringt den Südafrikaner Tokyo Sexwale in die Favoritenrolle für das Präsidentenamt. Er ist unbelastet von allen Affären - aber ist er der Richtige?

Gab Jérôme Valcke den Ermittlern den Tipp?

Was bisher bekannt ist: Im Februar 2011 hatte Blatter verfügt, dass Platini zwei Millionen Franken aus der Fifa-Kasse angewiesen werden, die Zahlung floss auf dessen Genfer Konto. Bei einer Einvernahme durch die Schweizer Bundesanwaltschaft in der Fifa-Zentrale hatten die Betroffenen am 25. September behauptet, das Geld sei die Restzahlung für Beraterdienste gewesen, die Platini von 1998 bis 2002 für die Fifa erbracht habe. Zwar hat Platini damals schon laut Arbeitsvertrag 300 000 Franken per annum kassiert. Es sei aber mehr vereinbart gewesen - nämlich weitere 500 000 Franken jährlich, wie Platini erklärte, was für vier Jahre halt zwei Millionen ergeben habe. Nur liegt kein Vertrag vor für dieses denkwürdige Gehaltskonstrukt, nach dessen Logik der Großteil des Salärs erst ein Jahrzehnt später ausgeschüttet worden wäre. Auch war Platinis Anspruch auf so ein Entgelt juristisch verjährt - ein Kernaspekt für die Strafjustiz, die gegen Blatter wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsführung ermittelt.

Dass die beiden Spitzenfunktionäre nicht schlüssig darlegen können, wofür im Februar 2011 die Millionen von der Fifa auf Platinis Konto gewandert sind, wird in Ethiker-Kreisen als "brandgefährlich" für das Duo bezeichnet. Während die Strafjustiz für eine Verurteilung harte Beweise liefern muss, reichen im Ethik-Prozess weichere Kriterien: etwa "Fahrlässigkeit", mit der Geschäfte abgewickelt werden, oder "Interessenskonstellationen", die den zu prüfenden Vorgang umgeben. Was letzteres angeht, liegt aus Ethikersicht in dem Fall eine schwere Interessenskonstellation auf der Hand. Das Geld floss im Februar 2011 ja zu einem Zeitpunkt, als Platini eine sportpolitische Schlüsselrolle für Blatter innehatte. Der Fifa-Boss stand im Wahlkampf einem mächtigen Herausforderer gegenüber: Vizepräsident Mohamed bin Hammam. Der hatte gerade die WM 2022 in seine Heimat Katar geholt, nun wollte er Blatter bei der Wahl am 1. Juni vom Thron stoßen.

Seine Chancen auf eine Mehrheit im gut 200 Stimmen umfassenden Wahlkonvent standen gut: Als Asien-Chef hatte Bin Hammam das Gros der 50 Voten seines Kontinents hinter sich, dazu das der ebenso stimmstarken Afrikaner, denen er vielfältige Hilfsleistungen zukommen ließ. Auch Blatters langjähriger Stimmenbeschaffer Jack Warner unterstützte ihn. Der Boss des Nord-/Mittelamerikaverbandes Concacaf brachte ein 35-Voten-Paket in die Wahl ein; vergeblich umgarnte Blatter im Wahlkampf den einstigen Verbündeten.

In der Konstellation stand und fiel für Blatter alles mit den Europäern. Und diese schmiedete Platini beim Uefa-Kongress im März 2011 zu einem Block zusammen, der sich lautstark zu Blatter bekannte. Ein Signal sandte das auch für alle Unentschlossenen aus, und für alle, die gern die Nähe zum europäischen Fußball suchen. Bisher gelang es den Suspendierten nicht, überzeugend darzutun, warum sie sich just in diesem Machtgetümmel einer uralten Millionenrechnung erinnert haben.

Vom Eishockey-Sekretär zum höchsten Fußballfunktionär: Keiner hat die Fifa geprägt wie Sepp Blatter. Ein Rückblick.

Gibt es einen neuen Schlüsselzeugen?

Vielleicht kann aber dazu der dritte Mann Erhellendes beisteuern: Jérôme Valcke, lange Zeit Blatter-Intimus, der als Generalsekretär über jeden Geschäftsvorgang informiert war. Valcke kommt, sieht man die zeitlichen Abläufe, womöglich die wahre Schlüsselrolle in der Millionen-Frage zu. Er selbst steht seit Monaten im Fokus ermittelnder Behörden, still bastelte er im September an einem lukrativen Abschied. Doch hinein in die Abfindungsverhandlungen musste ihn die Fifa suspendieren, als neue Vorwürfe - aus dem WM- Ticketbereich - gegen den General erhoben wurden. Von der Fifa darf er nichts mehr erwarten, und von den internationalen Ermittlungen nichts Gutes.

Gibt es also vielleicht einen neuen Schlüsselzeugen? Manches spricht dafür. Sieben Tage nach Valckes Rauswurf erzwang die Bundesanwaltschaft bei der Fifa die Entsiegelung von dessen Mailverkehr. Dafür machte sie sogar Druck über ein ungewöhnliches öffentliches Statement: Die Fifa gewähre nur "Zugang zu Valckes E-Mail-Account, wenn gewisse Bedingungen erfüllt werden. Insofern hat der Generalbundesanwalt noch immer keinen Zugang zu Valckes E-Mails". Am Abend lenkte die Fifa ein. Tags darauf saßen Blatter und Platini vor den Ermittlern und präsentierten die Story vom verspäteten Gehaltsnachschlag.

Nun wartet der Uefa-Vorstand gespannt, ob der suspendierte Platini am Donnerstag - über Mittelsmänner? - Erhellendes über das Zwei-Millionen-Rätsel beibringen kann. Falls nicht, "können wir ihn nicht länger unterstützen", sagt der dänische Delegierte Allan Hansen.