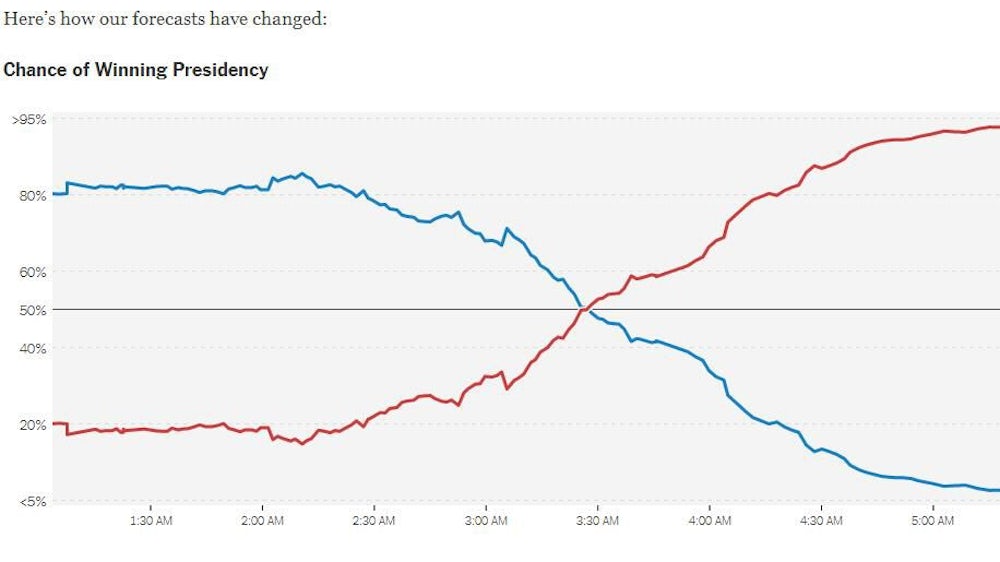

Der Zeitpunkt, an dem Gewissheit in erschrockenes Staunen kippte, lässt sich ziemlich genau bestimmen: Es geschah gegen 3:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Zumindest wenn man der New York Times glaubt. Wenn es eine Grafik gibt, welche die Dynamik dieses Wahlabends in einem Bild beschreibt, dann ist es die Kurve, mit der die Zeitung auf ihrer Webseite die Erwartungen von Experten für den Wahlausgang illustrierte. Zu Beginn des Abends glaubten noch 80 Prozent an einen Sieg Clintons. Doch bald nachdem die ersten Hochrechnungen kamen, nahm diese Zuversicht rapide ab. Am Ende rechneten nur noch fünf Prozent mit einem demokratischen Sieg. Der Zeitpunkt, an dem beiden Kandidaten gleiche Chancen eingeräumt wurden, der Punkt also, an dem Trump die Führung übernahm, liegt bei kurz vor 3:30 Uhr.

Der Stimmungswandel ist dramatisch, waren sich doch noch am Tag zuvor fast alle Beobachter einig: Der Republikaner kann es nicht werden. Die Demokraten konnten sich da noch über viel Expertenlob freuen. Meinungsforscher, PR-Manager, Politberater: Sie alle bestätigten der Clinton-Kampagne in den vergangenen Wochen immer wieder, einen guten Job gemacht zu haben - einen viel besseren, als die Kampagne des Konkurrenten Trump. Denn allen Skandalen um E-Mails, Stiftungen und viel zu gut bezahlte Reden zum Trotz: Hillary Clinton hat in diesem harten und schmutzigen Wahlkampf diszipliniert und überlegt ihre Strategie durchgezogen. Und die war - nach allem, was man bislang über Wahlkampfstrategien zu wissen glaubte - in der Tat nahezu perfekt.

Sie hatte ein All-Star-Team mit den US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton um sich versammelt. Sie hatte den Streit mit ihrem Rivalen Bernie Sanders beigelegt und seine Unterstützung gewonnen. Ein ganzes Heer von Popstars, Schauspielern und Intellektuellen kämpfte auf ihrer Seite. Ein hochprofessionelles Team plante mit Hilfe modernster Datenanalyse die Auftritte der Kandidatin und ihrer Unterstützer, um möglichst effizient die Stimmen dort zu gewinnen, wo sie am meisten nützen.

All diese Dinge fehlten Trumps Kampagne. Er schlug die Ratschläge von Profis regelmäßig in den Wind, reiste scheinbar ohne klaren Plan kreuz und quer durchs Land zu Jubelveranstaltungen, wobei er die in den USA oft so entscheidende Fokussierung auf die wichtigen Swing States zeitweise völlig zu ignorieren schien. Statt einer ausgeklügelten Social-Media-Strategie hatte er ein Twitter-Konto, das er fast den gesamten Wahkampf über höchstselbst mit unausgegorenen Floskeln, Lügen und Rüpeleien füllte. Statt die Mitte der Wählerschaft zu überzeugen - was in westlichen Demokratien als Schlüssel zum Erfolg gilt -, bediente er die Ränder der US-amerikanischen Gesellschaft mit Phrasen und Schmuddelkram. Trumps Vorgehen darf fortan als Lehrbuchbeispiel für Populismus in seiner Reinform gelten.

2016 war Donald Trump der Change-Kandidat, der Mann für den Wechsel - und der Hass vieler Amerikaner auf Hillary Clinton gab ihm einen zusätzlichen Schub.

Auch in anderen Ländern, auch in Europa, feiern Politiker mit dieser Strategie Erfolge. Dass sich mit einer solchen Politik für den Rand eine absolute Mehrheit erringen lässt, wie sie bei Präsidentschaftswahlen nun mal nötig ist, das galt bislang als eher unwahrscheinlich. Als europäisches Beispiel fällt einem vielleicht noch die Präsidentschaftswahl in Österreich ein, wobei der rechtspopulistische Kandidat dort sich sehr um staatsmännisches Auftreten bemüht und versucht, eine Position zu verkörpern, die auch für die gesellschaftliche Mitte zumindest akzeptabel erscheint. Kein Vergleich zum Rüpel Trump.

Kein Wunder also, dass die meisten Experten vor der Wahl Hillary Clinton zur Favoritin in diesem Rennen erklärten. Doch im Laufe des Wahlabends wurde immer deutlicher, dass ihre vermeintlich vorbildliche Kampagne einige schwere Mängel hatte. Nachdem die Wahllokale nach und nach von Osten nach Westen schlossen, wurde klar: In vielen Swing States holte Trump mehr Stimmen als befürchtet. Und selbst in Staaten wie Michigan, die als fest in demokratischer Hand galten, kam im Laufe der Auszählung der rote Balken des Republikaners dem blauen von Clinton gefährlich nahe. Gegen 4:30 Uhr fiel Ohio an Trump, kurz vor fünf Uhr Florida, etwa zehn Minuten später North Carolina.

Der Inhalt konnte nicht geladen werden.

Die Analysten in den Livesendungen der Fernsehsender klicken sich durch ihre übergroßen Karten mit den Wahlbezirken. Und es zeigt sich immer das gleiche Bild: Viele rote Bezirke, und einige wenige blaue. Die allerdings meist in den großen Städten, weshalb Trumps Vorsprung nicht groß ist und die Auszählung zur Nervenprobe wird. Besonders aufschlussreich ist es, die Ergebnisse des Tages mit jenen von vor vier Jahren zu vergleichen. Dann sieht man deutlich: Das Rot der Republikaner hat sich stark ausgebreitet in den USA.

Auch Bezirke, die Obama damals mit einer großen Mehrheit für sich gewinnen konnte, haben diesmal Trump gewählt. Es scheint, so analysiert ein Experte bei CNN, als habe Clinton vergessen, sich um ihre Freunde zu kümmern. Auf der datengetriebenen Jagd der Wahlkampfprofis nach dem letzten Wechselwähler, den es zu überzeugen galt, haben die Clinton-Mitarbeiter offenbar eines unterschätzt: Wie wichtig es gewesen wäre, sich der Unterstützung traditioneller demokratischer Wählergruppen zu versichern. Bei diesem Wahlkampf wäre dies offenbar dringender nötig gewesen als bei vorangegangenen.

Clinton hat die Wut unterschätzt

Für eine genaue Analyse ist es noch zu früh, aber man darf ziemlich sicher davon ausgehen, dass Clintons außergewöhnliche große Unbeliebtheit demokratische Wähler von den Urnen fernhielt - oder sie gar ins Lager der Gegenseite trieb. Anders ausgedrückt: Clinton hat die Kraft unterschätzt, die Frustration mit den eigenen Lebensumständen und Wut auf die Regierung - der Clinton ja lange angehörte - in breiten Bevölkerungsschichten entfalten kann. Trump dagegen hat genau das erkannt und für sich ausgenutzt.

Das ist die große Geschichte dieses Abends. Dass Clinton bei manchen Wählergruppen wie Schwarzen und Latinos weit vor ihrem Konkurrenten lag, der diese Gruppen immer wieder verprellt hatte - es konnte am Ende die Wahl nicht entscheiden. Obwohl Experten zuvor immer die Bedeutung dieses Umstands betont hatten. Insbesondere die Gruppe der Latinos gilt als wichtig, da sie stark gewachsen ist und auch in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. Bei künftigen Wahlen könnte den Demokraten dies vielleicht zu klaren Siegen verhelfen. Aber diesmal reichte es nicht, wie insbesondere das Beispiel Florida zeigte, wo besonders viele Einwanderer aus Lateinamerika leben. Im Sunshine State lieferten sich die beiden Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei Trump stets leicht die Nase vorn behielt. Einige große Wahlkreise bei Miami, in denen sehr viele Latinos leben, wurden sehr spät ausgezählt - das ließ die Demokraten bis zum Schluss hoffen. Aber am Ende reichte es eben doch nicht.

Wie Hillary Clinton das Desaster hätte verhindern können, ob es überhaupt möglich gewesen wäre mit dieser unbeliebten Kandidatin, darüber wird in den kommenden Wochen gestritten werden. Sicher ist nur eines: Donald Trump war kein starker Kandidat. Er hat viele Schwächen. Er hätte nicht gewinnen müssen. Dass er es trotzdem geschafft hat, wirft alte Gewissheiten über den Haufen. Sein Sieg wird die Spielregeln politischer Auseinandersetzungen verändern - nicht nur in den USA.