Der funktionierende Einsatz von Kapital fußt seit jeher, von seinen Ursprüngen an, auf der Unterscheidung von Rassen. Im Grunde diente Kapital schon immer nicht nur der Herstellung von Waren, der Erleichterung des Handels und der Anhäufung von Gewinnen, sondern auch der Produktion von Rassen, der Definition menschlicher Arten und Unterarten; kurzum: der Ausübung eines Monopols über die Produktion von Leben als solchem.

Der Kapitalismus zielte stets darauf ab, den Menschen zum austauschbaren Gut zu machen sowie die Grenzen zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Dinge auszuradieren. Dies gilt für den atlantischen Sklavenhandel vom 16. bis 19. Jahrhundert. Der "Prozess der Zivilisation" hat diese Entwicklung mehr schlecht als recht abgeschwächt und gewisse fundamentale Grenzen zwischen Menschen und Dingen aufrechterhalten, ohne die die Menschheit schlichtweg nicht existieren würde.

Im Zeitalter des Neoliberalismus aber brechen diese Dämme einer nach dem anderen, während die Verschmelzung von Kapitalismus und Animismus voranschreitet. Das heißt: Es ist nicht mehr sicher, dass ein Subjekt kein Objekt ist. Es ist nicht mehr sicher, dass nicht alles arithmetisch berechnet, verkauft und gekauft werden kann. Es ist nicht mehr sicher, dass es Werte gibt, die keinen Preis haben.

Die Hölle auf Erden oder so ähnlich wie Sex? In diesem Dossier widmet sich das SZ-Projekt Die Recherche dem Thema Kapitalismus und der Frage nach seinen Auswirkungen auf die Menschen.

Darüber hinaus - so meine These - werden die systemischen Risiken und Gefahren, denen einst ausschließlich die schwarzen Sklaven ausgesetzt waren, künftig wenn nicht die Norm, so doch das Schicksal aller untergeordneten Menschengruppen sein, und zwar unabhängig von Lebensraum, Hautfarbe oder Regierungssystem. Was sich bemerkbar macht, das ist eine tendenzielle Universalisierung der conditio nigra, also der Lebensform des "Negers". Sie ist womöglich einer der prägendsten Faktoren unserer Zeit.

Diese Universalisierung der conditio nigra geht einher mit der Entstehung bislang unbekannter imperialer Praktiken, einer Rebalkanisierung der Welt und einer zunehmenden Einteilung in Zonen. Damit werden im Grunde neue menschliche Unterarten geschaffen, die dem Vergessen, der Gleichgültigkeit, wenn nicht gar der Vernichtung geweiht sind. Gleichzeitig werden Prozessoren sowie biologische und künstliche Organismen zum natürlichen Milieu der Wirtschaft. In dieser Welt verschmilzt menschliche Denkarbeit mit automatischen Berechnungen, ermöglichen Instrumente Eingriffe in immer kleineren, feineren Dimensionen.

Unter diesen Bedingungen besteht Rassismus nicht mehr unbedingt in der sozialen Unterwerfung oder in der Schaffung eines Ausbeutungsobjekts, das dem Willen seines Herren gänzlich ausgeliefert ist und aus dem maximaler Nutzen gezogen werden soll. Der Neger von heute ist nicht mehr nur ein Mensch mit afrikanischen Wurzeln, dessen äußere Erscheinung durch die glühende Sonne, die Farbe seiner Haut geprägt ist. Der Neger von heute ist eine subalterne Kategorie der Menschheit, ein überflüssiger, fast im Übermaß vorhandener Teil, der für das Kapital kaum einen Nutzen darstellt und einem Randgruppendasein und dem Ausschluss aus der Gesellschaft geweiht ist.

Derzeit entsteht eine neue conditio humana, eine neue Form der Menschseins. Die Menschheit beginnt, die große Unterteilung in Mensch, Tier und Maschine, die die Moderne und den Humanismus noch so stark geprägt hat, hinter sich zu lassen. Gestern noch machte Rassismus soziale Unterschiede salonfähig und sorgte dafür, dass unerwünschte Personengruppen in einen Rahmen gezwängt wurden, aus dem sie von Rechts wegen oder gar durch Anwendung von Gewalt nicht zu entkommen vermochten. Heute aber entstehen neue Formen von Rassismus, die ohne den Rückgriff auf biologische Gegebenheiten Legitimierung finden.

Dem Rassismus von heute genügt beispielsweise die Forderung, die Grenzen zu schließen, Jagd auf Ausländer zu machen oder Flüchtlinge in ihre Heimat zurückzuschicken. Dem Rassismus von heute genügt es, auf die Unvereinbarkeit von "Zivilisationen" zu pochen, die Verschiedenheit der Menschenkategorien und Kulturen zu betonen oder auch den "anderen" Gott zu einem Götzenbild zu erklären, das geradezu zur Verhöhnung einlädt und das daher ohne Rücksicht auf Verluste geschändet werden kann.

In der derzeit in der westlichen Welt herrschenden Krise manifestiert sich diese Art von Rassismus als extreme Ausprägung des Nationalismus. Sie entwickelt sich weiter, obwohl jüngste Fortschritte in der Genetik und Biotechnologie die Inhaltslosigkeit des Rassenkonzepts bestätigt haben. Doch statt der Vorstellung von einer rassenfreien Welt neuen Auftrieb zu verleihen, lassen diese technischen Fortschritte paradoxerweise das alte Konzept der Klassifizierung und Differenzierung der letzten Jahrhunderte vollkommen überraschend wieder aufleben.

Damit wird die Gefahr einer weltweiten Apartheidisierung greifbar. Sie nimmt in dem Augenblick konkrete Gestalt an, da uns die Endlichkeit des Systems Erde und die Verflechtung der menschlichen Art mit anderen Formen von Leben stärker bewusst sind denn je zuvor. Wenn wir nicht achtgeben, droht die Apartheid nicht nur unsere Vergangenheit, sondern auch unsere Zukunft zu vergiften.

Das große Weltlaboratorium unserer Zeit

Ich stamme nicht aus Südafrika. Doch dieses Buch, die "Kritik der schwarzen Vernunft" hätte ich so wohl nirgendwo sonst schreiben können. Afrika ist meine Heimat, und nirgendwo auf diesem riesenhaften Kontinent fühle ich mich fremd. Afrikas Geschichte ist untrennbar mit der der Welt verbunden. Tatsächlich gibt es keinen Fleck auf der Erde, der nicht ein Stück Afrika, Spuren der Afrikaner, in sich trägt. Und zugleich gibt es keinen Fleck in Afrika, der nicht die Last der ganzen Welt, ihr Leid, aber auch ihren Segen verspürt. Man könnte gar sagen, das Schicksal unseres Planeten entscheide sich in Afrika, dem großen Weltlaboratorium unserer Zeit.

Mir geht es darum, diese Realität sichtbar zu machen, zugleich aber auch die Verheißung aufzuzeigen, dass Afrika wieder zu seinem eigenen Zentrum finde, wieder zu einem großen, lebendigen Lebensraum werde, der allen und jedem offensteht, und mit dem Rest der Welt gleichzuziehen vermöge. Die Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises bestärkt mich in meiner Hoffnung. Afrika muss nun den Blick auf das Neue richten. Es muss zur Tat schreiten, um zum ersten Male etwas bisher Unmögliches zu vollbringen. Und dies muss in dem Bewusstsein geschehen, dass dabei für Afrika und die gesamte Menschheit neue Zeiten anbrechen.

Nach einer Vergangenheit europäischer Habgier würde Afrika jetzt eine Zukunft europäischer Neugier gut tun. Denn kein Kontinent dürfte für die Zukunft des Planeten so wichtig sein wie Afrika.

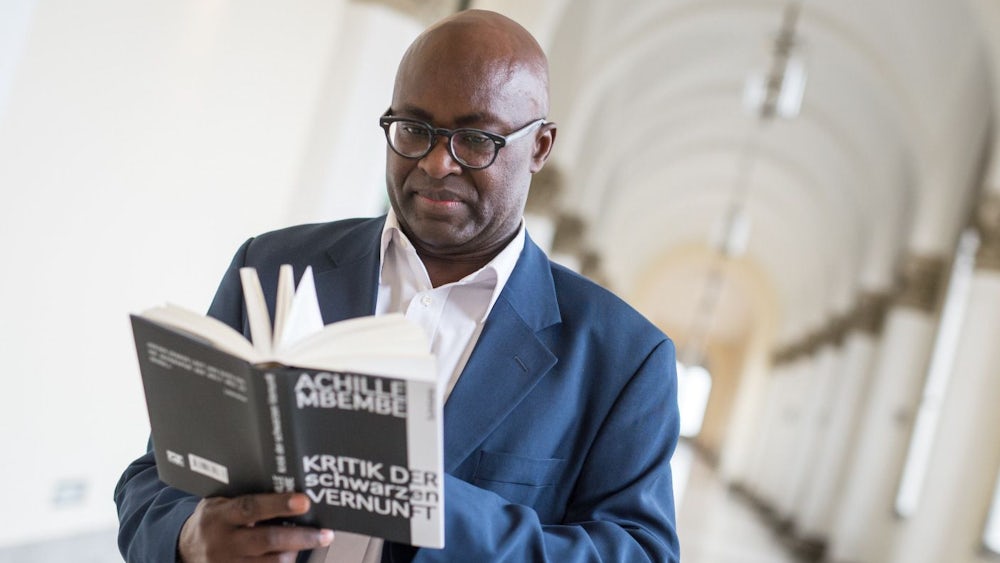

Der Politologe Achille Mbembe , der in Johannesburg lehrt, nahm am Montagabend in München den Geschwister-Scholl-Preis entgegen . Er wurde für sein Buch "Kritik der schwarzen Vernunft" ausgezeichnet (deutsch 2014 im Suhrkamp Verlag) . Die Dankesrede, aus dem Französischen übersetzt von Solveig Rose, erscheint hier gekürzt.