Meine erste Begegnung mit der derzeit gültigen Weltwirtschaftsordnung endete im Gelächter. Ich studierte Amerikanistik im Nebenfach und hatte mich in ein Seminar über Ronald Reagan eingeschrieben. Da ich an dem Tag, an dem die Referate vergeben wurden, als Letzter kam, blieb mir nur ein Thema, das sonst keiner machen wollte: Reaganomics, die Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten. Das war bei Kulturwissenschaftlern nicht so beliebt. Ich las mich also ein in Milton Friedman, Arthur Laffer und David Stockman und all die Ideologen des freien Marktes. Sie predigten Privatisierung, Austerität und den totalen Rückzug des Staates, Sozialpolitik galt ihnen als Irrweg, weil sie Untätigkeit belohne. Wolle man den Armen helfen, müssen man die Reichen reicher machen, stand in den Manifesten der Neocons zu lesen, denn deren Reichtum werde irgendwann über ein Mehr an Arbeitsplätzen und Wachstum zu den Armen durchsickern.

Klingt heute alles ziemlich vertraut.

1987 war das nicht so. Als ich an der Reihe war, die sogenannte Trickle-Down-Theory im Seminar vorzustellen, erntete ich trotz allen Bemühens um Sachlichkeit Glucksen und Gelächter. Zu abseitig, zu radikal, zu katechistisch schienen die Dogmen der sogenannten angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, auch "Voodoo Economics" genannt. Aber die USA und Reagans kapitalistische Revolution waren ja weit weg. Wir hatten Helmut Kohl und soziale Marktwirtschaft, und die Berliner Mauer schien fest zu stehen.

Heute, zweieinhalb Jahrzehnte später, ist die Ideologie des freien Marktes unter dem Namen "Neoliberalismus" Grundprinzip des weltweiten Wirtschaftens. Auch in der EU ist sie als technokratische, quasi-wissenschaftliche Wahrheit anerkannt. Wer daran offen zweifelt, wie etwa Yanis Varoufakis oder die spanische Podemos-Bewegung, wird mindestens als rückwärtsgewandter Romantiker, wenn nicht als weltfremder linker Spinner angesehen.

Nach dem Fall der Mauer verkündete ein Philosoph das "Ende der Geschichte"

Aber ist das so? Oder ist nur die Welt so weit nach rechts gerückt, dass man bereits als Sozialrevolutionär gilt, wenn man Werte vertritt, die etwa 1987 noch gängiger Mitte-Mainstream waren? Dieser Meinung ist der Philosoph Slavoj Žižek. In der Zeit schrieb er kürzlich über Varoufakis: "Bei näherer Betrachtung seiner Vorschläge muss einem unweigerlich auffallen, dass sie in Maßnahmen bestehen, die vor vierzig Jahren Teil des sozialdemokratischen Standardprogramms gewesen wären; die schwedischen Regierungen der 1960er-Jahre etwa verfolgten weitaus radikalere Ziele." Es sei ein "trauriges Zeichen unserer Zeit", meint Žižek, "dass man heutzutage der radikalen Linken angehören muss, um dieselben Mittel zu befürworten."

Diese Weltverrückung begann bekanntermaßen mit dem Fall der Berliner Mauer. Francis Fukuyama, der politische Philosoph der Neunzigerjahre, verkündete das "Ende der Geschichte", was heißen sollte: das Ende des Wettbewerbs konkurrierender politischer Systeme, das Monopol des Kapitalismus. Alle ihn bändigenden wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen standen zur Disposition; sie wurden nicht mehr gebraucht. Es gab ja keinen Kommunismus mehr, zu dem man ein sozialpolitisches Gegengewicht hätte schaffen müssen.

Wahlfreiheit ersetzte Solidarität

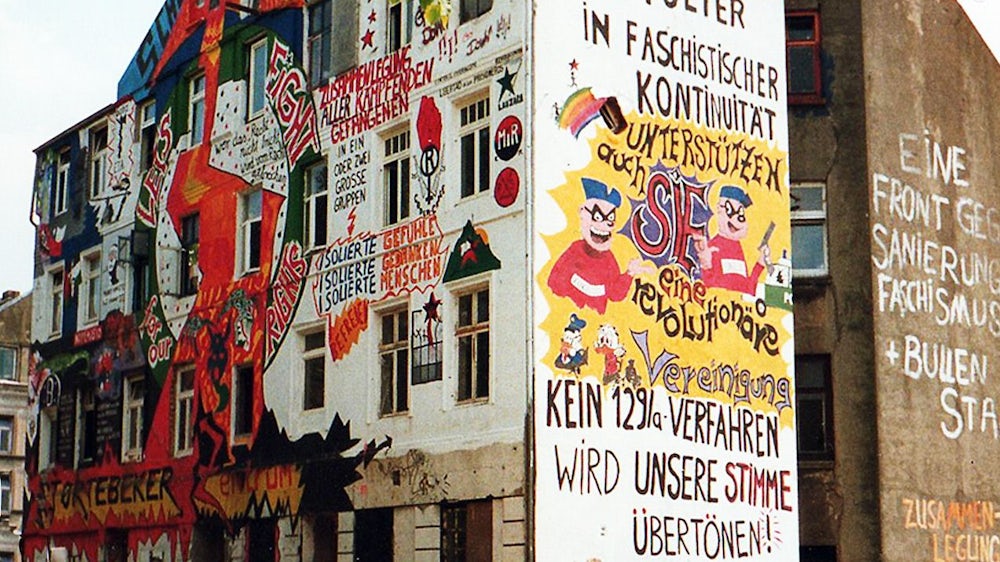

An die Stelle des politischen Wettbewerbs trat der Wettbewerb der Waren. Rückblickend kann man wohl sagen, dass diese Trendwende von einer großen Mehrheit der Menschen erst mal begrüßt wurde. Das Versprechen lautete ja: unbedingte Freiheit!, was vor allem bedeutete: Wahlfreiheit. Es wurde verschlankt, privatisiert und rationalisiert. Solidarität galt plötzlich als Wert für dicke, schnurrbärtige Metaller und ältliche Verkäuferinnen, die mit orangenen Westen zur Maikundgebung schlurften. Wer in dieser Zeit, ohne es zu müssen, an seiner gesetzlichen Krankenversicherung festhielt, weil er an den Solidargedanken glaubte, machte sich mindestens lächerlich. Links sein war so was von out, außer vielleicht im fernen Lateinamerika, das aufgrund schlechter Erfahrungen mit Reagan'schen Strukturanpassungsprogrammen begann, links zu wählen, als der Rest der Welt rechts wählte.

Der Analyst Paul Mason, Wirtschaftsredakteur beim britischen Sender Channel 4, schrieb über den Wandel der Neunziger kürzlich im Guardian: "Der Individualismus ersetzte den Kollektivismus und die Solidarität. Das riesige Reservoir an Arbeitskraft auf der Welt sah zwar immer noch ziemlich aus wie ein Proletariat, aber es benahm sich nicht mehr so und dachte nicht mehr so. Wenn du das alles miterlebt hast, und den Kapitalismus nicht magst, dann konnte das schon traumatisch sein."

Mason hat offenbar eine ziemlich harte Zeit durchgemacht. Aber nun hat er eine Trendwende festgestellt. Das kapitalistische Proletariat, wie er es nennt, habe seinerseits traumatische Erfahrungen mit der großen Freiheit gemacht. Der immer härter werdende Konkurrenzkampf, die Bindungen zerstörende Mobilität, der ständige Erfolgsdruck im Beruf, der unbedingte Zwang zu ständiger Optimierung und Produktivität - das alles hat Opfer gefordert. In der ehemaligen DDR lernten sie, dass es zwei Möglichkeiten gibt, ein Volk in Knechtschaft zu halten - durch eine Diktatur oder durch Schulden. In Ost und West lernten sie gleichermaßen, dass die Freiheit der Wahl zwischen fünfhundert Strom- und Telefonanbietern gleichzeitig den Zwang zum ständigen Preisvergleich mit sich bringt, der Geld spart, aber auch das Wertvollste raubt, was der Mensch hat: Zeit.

Linksradikal, links, liberal? Die Begriffe drohen in der politische Debatte zu verschwimmen. Wie hat sich die politische Einstellung "links" gewandelt?

Der kollektive Burn-out, den der strukturelle Zeitmangel hervorgerufen hat, beginnt eine Gegenreaktion hervorzurufen, die allerdings noch diffus ist. Der schrankenlose Konsum trifft auf Widerspruch, ebenso wie die Naturzerstörung und Ausbeutung von Arbeitskraft, die er mit sich bringt. Die Generation, die jetzt ins Berufsleben einsteigt, scheint ihre Werte umzudefinieren, sie verlangt schon mal im ersten Jahr eine Vier-Tage-Woche. Ein befreundeter Arzt erzählt, er finde niemanden, der seine Praxis übernehme, weil junge Menschen nicht mehr sechzig Stunden die Woche arbeiten wollten. Man verlangt eine Work-Life-Balance, was ein wenig absurd ist, weil man auf das Smartphone natürlich auch nicht verzichten will.

Paul Mason schreibt: "Millionen Menschen beginnen zu kapieren, dass ihnen ein Traum verkauft wurde, der nicht zu dem passt, was die Realität zu bieten hat. Ihre Reaktion ist Verärgerung." Diese Verärgerung macht Denker zu Modeautoren, die es in den Neunzigern allenfalls in den alternativen Stadtteil-Buchladen geschafft hätten. Der greise Résistance-Veteran Stéphane Hessel hat Südeuropa mit seinem "Empört euch!" das Stichwort geliefert und dort eine ganze Bewegung begründet - die der "Empörten". Sie stellen die konsumistischen Werte infrage, die sie in den Abgrund geführt haben. Thomas Pikettys komplexe Abrechnung mit der sozialen Ungleichheit wurde zum Welt-Bestseller.

Der Berater Margaret Thatchers: "Die Demokratie ist in der Hand der Banker und Medienmogule."

Schon 2011 schrieb ausgerechnet der autorisierte Biograf Margaret Thatchers, Charles Moore: "Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat." Eines der großen Argumente der Linken sei ja, so Moore, "dass das, was die Rechte den freien Markt nennt, ein ziemlicher Schwindel ist". Die Reichen betrieben "ein globales System, das ihnen erlaubt, Kapital anzuhäufen und den geringstmöglichen Preis für Arbeitskraft zu bezahlen. Die einfachen Leute müssen härter arbeiten zu Bedingungen, die täglich unsicherer werden, um die Reichen reicher zu machen. Die Demokratie, die ja eigentlich Wohlstand für viele bringen soll, ist in der Hand der Banker, Medienbarone und anderer Mogule, denen alles gehört." Da kann man sich wie Moore schon fragen: Bin ich etwa links, wenn mir diese These nicht unplausibel erscheint?

Für mich wäre das durchaus eine neue Erfahrung. Als Jugendlicher galt ich meinen linken Freunden als scheißliberal, ich ging nicht mit nach Wackersdorf und demonstrierte nicht gegen den Nato-Doppelbeschluss. Die von der DDR bezahlten Marxisten, die an der Hochschule agitierten, nervten unendlich mit ihrer verblendeten Verherrlichung Kubas und des Sowjetsystems. Mir gefiel unser Solidarmodell, die soziale Marktwirtschaft mit verbrieften Arbeitnehmerrechten und egalitärer Gesundheits- und Altersversorgung, all diese Errungenschaften, die Planbarkeit und Sicherheit und dadurch konstante Leistung und stabilen Wohlstand garantierten.

Bin ich nun etwa links, weil ich finde: Arbeit sollte nicht härter besteuert werden als Finanzkapital? Weil ich Wasser für ein Allgemeingut halte, das nicht in die Hände von privaten Investoren gehört? Weil ich glaube, dass Austerität falsch ist für ausgelaugte Volkswirtschaften und dass der Staat durch Investitionen in der Krise gegensteuern sollte? Weil ich der Meinung bin, dass Griechenland seine Schulden nie zurückzahlen kann und man sie dem Land deswegen erlassen sollte wie Nicaragua?

Anscheinend ja. Auf Partys in deutschen Designerküchen wird man immer noch angeschaut, als wäre man Rudi Dutschke, wenn man sich als Griechenlandversteher outet. Aber wer ist eigentlich radikaler? Der, der sagt, dass diese Rechnung nie aufgehen wird? Oder "diese nüchternen, beanzugten, ernsten Menschen, die sich selbst als die einzigen Erwachsenen im Raum betrachten, und die doch in Wahrheit verrückte utopische Fantasten sind, die einem fanatischen ökonomischen Kult anhängen", wie George Monbiot kürzlich im Guardian schrieb? Es sind genau die Jünger jenes Kults, der im Seminar von 1987 noch so viel Heiterkeit auslöste.

Der Unmut mit dem Kult wächst jedenfalls. Ihn artikuliert Jürgen Habermas, wenn er die "Auflösung von Politik in Marktkonformität" tadelt, die ja auch Angela Merkels Politik-Grundlage bildet. Die Syriza-Leute gehen einen Schritt weiter, sie verlangen ein Europa, das nach anderen Kriterien funktioniert als nach der reinen Lehre des Marktes. Der spanische Soziologe Cesar Rendueles sagt: Syriza vertritt in Wahrheit das, was die meisten Europäer wollen, nämlich eine Lösung für die finanzielle Metastase in Europa, und stattdessen ein System, das auf Solidarität und Gemeinschaft gebaut ist.

Im Süden glaubt man nicht, dass Schulden etwas mit persönlicher Schuld zu tun haben

Dass solche Vorschläge aus Europas Süden kommen, aus der hellenischen und romanischen Welt, ist im Übrigen kein Zufall. Dort verfingen Reaganomics und Thatcherismus nie, weil ihnen das geistesgeschichtliche Fundament fehlte: eben jener religiös fundamentierte Puritanismus des Nordens, der predigt, dass Geldanhäufen dazu dient herauszufinden, ob man sich im Stand der Gnade vor Gott befindet, wie es Max Weber beschrieben hat. Deshalb hat der Süden Probleme mit dem Effizienz- und Produktivitätsdogma des Nordens und der pietistischen Schwarzen Null. Im Süden glaubt man nicht automatisch, dass Schulden etwas mit persönlicher Schuld zu tun haben. Dass der Mittelmeerraum nun nach links rückt, ist die Summe seiner historischer Erfahrung.

In Deutschland ist das schwieriger. Links sein ist hier nicht gut angesehen wegen der Altlasten der Linkspartei. Deshalb wartet die deutsche Linke ängstlich ab, ob es ausgerechnet das kleine Griechenland schafft, einen Linksruck einzuleiten, ob es zu Europas Nicaragua wird, das ja damals auch den Angriffen Ronald Reagans standhielt; oder wenigstens Ecuador oder Argentinien, deren Linksregierungen dem IWF die Tür wiesen.

Daran sieht man, dass das Problem mit dem Linkssein bei uns dasselbe geblieben ist wie immer: Am bequemsten ist es aus der Ferne. Es sei billig, von Alexis Tsipras Konsequenz zu fordern, wenn man selbst die Folgen nicht tragen müsse, schrieb der griechische Blogger Alex Andreou, als der Premier sich schließlich doch den Regeln der EU unterwarf. Nein, es geht nicht mehr um Revolution, das hat wohl auch Alexis Tspiras festgestellt. Paul Mason schreibt: Der Kapitalismus werde nicht abgeschafft durch Aufmärsche. Man solle ihn lieber reformieren, dynamisieren, ihn mit neuen Werten und Verhaltensweisen anreichern. Er nennt das "Post-Kapitalismus".

Aber vielleicht reicht es ja, dieses einzigartige System zu verteidigen, von dem wir dachten, es sei von unseren Eltern erkämpft und nicht von den Mächtigen gewährt worden: den europäischen Sozialstaat, von dem der französische Sozialphilosoph Pierre Bourdieu gesagt hat, er sei eine so unwahrscheinliche und schöne Errungenschaft wie Beethoven, Kant und Mozart. Die soziale Marktwirtschaft war eine Idee, um das Volk ruhig zu halten. Jetzt müssen wir darum kämpfen, sie zu bewahren. Wenn das radikal ist - meinetwegen.