Keine schöne Fassade, kein einladender Eingang: Es ist ein unscheinbares Gebäude, an dem man im Klinikviertel in der Innenstadt schon das ein oder andere Mal vorbeigegangen sein mag. Nur wahrgenommen hat man es nicht. Dabei ist dort das Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie der Ludwig-Maximilians-Universität München untergebracht. Und genauso wenig weiß man, dass es an der Pettenkoferstraße 9a seit 1961 auch die Staatliche Berufsfachschule für Medizinisch-Technische Laboratoriumsassistenten und-Assistentinnen (MTLA) gibt.

1929 wird sie gegründet - in einer Zeit, in der gerade das Elektronenmikroskop entwickelt wird. 2500 Schüler haben seitdem ihre Ausbildung erhalten - eine Ausbildung zu Labor-Fachkräften, die nicht nur seit Corona mehr als je zuvor gebraucht werden.

Viele weiße Kittel hängen im Gang an Haken. Weiße Schuhe stehen auf schmalen Spinden. Das Labor der klinischen Chemie hat den Charme der Sechzigerjahre. Ein großer, weiß gefliester Labortisch, helle Fliesen am Boden. Schubladen, die hakelig aufgehen und viele Eppendorf-Pipetten beherbergen. Und ein ganz eigener Geruch - nach Holz, nach Stein und chemischen Substanzen. Mit Schreibmaschine getippte Zettelchen beschreiben in einem alten Schrank den Inhalt: Vollpipetten, Messpipetten.

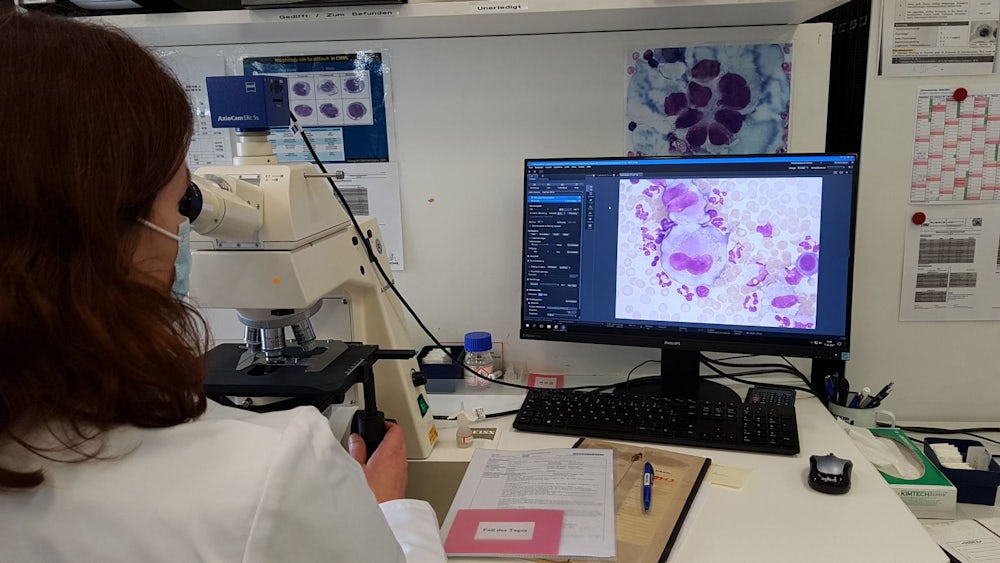

Unter Plastik-Schutzhauben verstecken sich im Raum der Hämatologie Mikroskope. Hier werden Blutbilder bestimmt und differenziert. An der Tafel steht der nächste Schulaufgaben-Termin. Und im Raum der "Mibi", wie Schüler und Lehrer das Fach Mikrobiologie nennen, wird mit echten Erregern gearbeitet.

"Viel Platz haben wir hier wirklich nicht", sagt Schulleiterin Gabriele Emminger. "Aber", und sie macht kein Hehl daraus, dass mehr Platz richtig toll wäre, "wir kommen auf den 338 Quadratmetern zurecht. Und das schon sehr lange." Man ziehe eben zu Vorlesungen in Anatomie und Chemie in andere Räume der LMU. Die 67-Jährige ist mit der Schule verbunden wie kaum eine andere Lehrkraft. In den Siebzigerjahren war sie selbst Schülerin, seit 2006 leitet sie die Schule. 32 Plätze gibt es, Bewerbungen kämen indes dreimal so viele an, wie Emminger erklärt. Womit man wieder bei der Frage nach dem Platz wäre.

Es gibt zu wenige Ausbildungsplätze

Viele staatliche Schulen gibt es nicht. Gerade mal eine in Oberbayern - die nämlich an der Pettenkoferstraße 9a. Zwei weitere staatliche Schulen sind in Würzburg und Erlangen angesiedelt. Nur acht sind es insgesamt in Bayern, staatliche, städtische und private dazu genommen. Einige Schulen hätten aus wirtschaftlichen Gründen zugemacht, sagt Emminger. Die Ausbildungsplätze seien einfach teuer. "Schließlich arbeiten wir ja mit richtigem Material, chemischen Substanzen und teuren Geräten."

Luna Cosar, 22, aber ist froh, dass sie in der Münchner Schule angenommen worden ist. Sie hat gerade Urlaub. Aber sie sitzt vor einer großen grünen Hecke und vor ihrem Computer - irgendwo am Gardasee. Via Zoom erzählt sie ihre Geschichte. Wie sie dazu gekommen ist, eine Ausbildung als MTLA in München zu beginnen. Zahnmedizin habe sie eigentlich studieren wollen, dann sei es Biologie geworden. "Aber das war dann doch alles viel zu theoretisch und gefiel mir nicht so richtig", sagt Cosar. Die Mutter ihres Freundes brachte sie dann auf den Beruf als MTLA. Jetzt ist sie im ersten Ausbildungsjahr und strahlt. "Ich bin so froh, dass ich das mache", sagt die 22-Jährige. Doch noch Medizin studieren? "Eigentlich nicht mehr!"

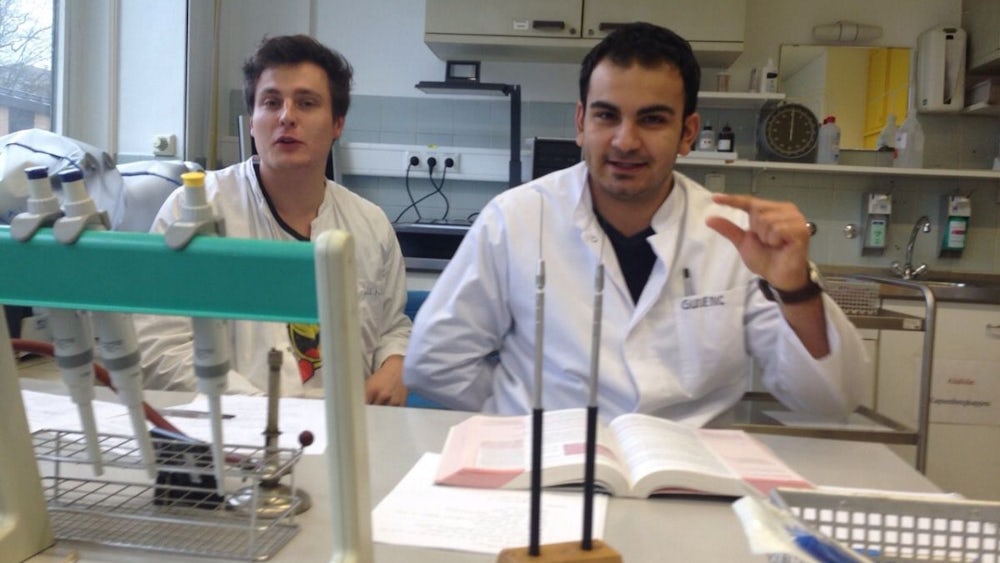

"90 plus 2". An diesem Freitag feiert die Schule ihr Jubiläum mit einem großen Festakt. Wegen Corona zwei Jahre später als eigentlich geplant. Es gibt eine Festschrift. Auf mehr als 100 Seiten geht es um die Geschichte der Schule, um die Zukunft des Berufes und um die Schüler. Viele ehemalige Schüler und Lehrer kommen zu Wort, wollen sagen, was diese Schule bedeutet, diese Ausbildung. Da ist zum Beispiel Ali-Can Gunenc. Der 32-Jährige ist schon lange fertig mit seiner MTLA-Ausbildung. Und zehrt, wie der jetzige Medizin-Student sagt, immer noch von dieser Zeit. "Ich habe gelernt", sagt er, "in allen Fächern den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Genau hinzusehen." Das komme ihm jetzt im Studium sehr zugute. Betrachtet man die Fotos in der Festschrift, sind nur wenige Männer auf den Bildern zu sehen. "Stimmt", sagt Emminger. Gerade einmal vier Prozent der Auszubildenden seien Männer.

Drei Jahre dauert die Ausbildung. Und seit 2019 wird sie als Ausbildungsberuf endlich auch vergütet. Ein Grund für Harriet Müller, 41, doch noch die Chance zu ergreifen und die Ausbildung anzugehen. Lange war sie Arzthelferin, und doch, sagt sie, "hat es mich immer wieder ins Labor gezogen". Sie ist im letzten Ausbildungsjahr.

Die Ausbildung ist "kein Zuckerschlecken"

Im ersten Jahr geht es viel um Grundlagen in den Fächern Biologie, Physik und Mathe, es geht um Hygiene, Berufskunde. Die Hauptfächer sind klinische Chemie, Histologie und Zytologie, Hämatologie und eben "Mibi". In den beiden Folgejahren gibt es Laborpraktika, und alle Fächer werden vertieft. "Die Ausbildung bei uns", sagt Sybille Warmuth, die stellvertretende 53-jährige Schulleiterin und Lehrkraft für Histologie und Zytologie, "ist kein Zuckerschlecken". Und weit mehr, als nur Tröpfchen aus Pipetten auf gläserne Kulturplatten aufzubringen. 40 Stunden die Woche plus Lernen. "Das ist schon eine harte Zeit." Harriet Müller lacht: "Ja", sagt sie, "das kann ich bestätigen", und bekräftigt ihre Antwort mit einem langen Seufzer.

"Ohne MTLA keine Diagnose, ohne Diagnose keine Therapie." Immer wieder taucht dieser Spruch in der Festschrift auf. Er ist eine Art Leitsatz, dem sich alle an der Schule verschrieben haben. Tatsächlich geht es nicht nur um genaue Analysen von Blut-, Stuhl- oder Urinproben. Es geht immer auch um die Frage der Plausibilität. "Also darum", sagt Warmuth, "ob das Ergebnis auch zum Patienten, zur Verdachtsdiagnose des Arztes passt". Dieses "stete Hinterfragen" könnten ihrer Meinung nach auch nicht die immer häufiger eingesetzten Vollautomaten in den Laboren ersetzen. Und da ist immer wieder das Stichwort Corona: Die Krise habe nicht nur aufgezeigt, dass die Auslagerung biomedizinischer Kompetenz auf ungelernte Kräfte auf Kosten der Qualität von Diagnosen gegangen sei, sondern sie habe auch der Öffentlichkeit gespiegelt, wie Emminger sagt, "wer da im Hintergrund die Tests auswertet".

Die Zukunft der MTLAs ist eine große, herausfordernde. Denn, so erklärt Warmuth, nicht nur virologische Tests stünden weiterhin im Fokus, sondern auch immunhistologische Analysen. So würden zum Beispiel Gewebewucherungen genau nach gut- oder bösartig klassifiziert und geprüft, inwieweit "bestimmte Therapeutika Wirkung am Patienten entfalten". Chromosomen-Untersuchungen, also die Frage nach Störungen der Erbsubstanz (DNS), würden mehr, wie auch die gesamte individuelle Medizin. Dazu gehört laut Warmuth unter anderem die Frage, welcher Patient welche Nahrungsmittel zu sich nehmen soll.

Die Herausforderungen werden mehr. Und das bei sinkenden Ausbildungszahlen. Deshalb wünscht sich Ali-Can Gunenc unbedingt mehr Ausbildungsplätze, und Gabriele Emminger, dass es einen ausbildungsintegrierten Bachelor-Abschluss gibt. "Um sich weiterbilden zu können", wie sie sagt. Aber dieser Versuch sei trotz jahrelangen Bemühens erst vor Kurzem gescheitert.