Es ist wie Einradfahren. Man muss viel trainieren, damit es klappt. So versucht Johanna Löchner den Kindern und Jugendlichen zu veranschaulichen, wie wichtig es ist, dass sie die Übungen auch zu Hause wiederholen. In der Gruppe geht es allerdings nicht um Einradfahren, sondern um Depressionen. Löchner ist Psychologin, sie arbeitet an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). Die Kinder und Jugendlichen, die an dem Programm teilnehmen, haben zwar keine psychische Erkrankung, aber ihre Mütter oder Väter leiden an Depressionen oder haben depressive Phasen durchgemacht. Dadurch haben die Kinder ein erhöhtes Risiko, selbst an der psychischen Störung zu erkranken. Und das wollen Löchner und ihre Kolleginnen verhindern. Durch Prävention.

Das klingt zunächst einmal ziemlich abstrakt. Denn wie und warum soll man jemandem helfen, der noch gar nicht erkrankt ist? "Ein Teil des erhöhten Risikos, depressiv zu werden, ist biologisch bedingt. Aber ein anderer Teil ist durch Einflüsse bedingt und kann verändert werden", sagt die Psychologin Belinda Platt, die das Forschungsprojekt an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der LMU leitet. "Wir wollen die Kinder schützen, indem wir mit ihnen frühzeitig üben, wie sie die Verhaltensmuster ihrer Eltern durchbrechen und wie sie stressige Situationen bewältigen können", sagt sie.

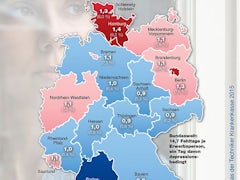

Fehltage durch Depressionen nehmen einer neuen Krankenkassenstudie zufolge stark zu. Besonders betroffen sind Callcenter-Mitarbeiter und Altenpfleger - allerdings gibt es regionale Unterschiede.

Kaum Forschung zum Thema in Deutschland

Die Wissenschaftlerin aus England hat in Oxford zum Thema Depressionen bei Kindern und Jugendlichen promoviert. Ihr Ziel ist es nun, herauszufinden, ob und wie man präventiv verhindern kann, dass Kinder von erkrankten Eltern selbst eine Depression bekommen. Eine Frage, die bisher in Deutschland kaum wissenschaftlich erforscht ist - "was eigentlich erstaunlich ist", sagt Platt. Schließlich ist es ein Thema, das nicht nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung betrifft. Etwa jeder Vierte erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Depression oder Angststörung. Und etwa 50 Prozent der Kinder, deren Eltern erkranken, erleiden bis zum 21. Lebensjahr selbst eine Depression. Besonders stark steigt die Rate bei Jugendlichen vom 15. Lebensjahr an, vor allem bei Mädchen. "Es gibt in München viele tolle Gruppen und Projekte, die Kindern von psychisch kranken Eltern helfen, aber es gibt leider kaum wissenschaftliche Untersuchungen dazu", sagt Platt.

Die Psychologinnen arbeiten eng mit Kollegen in den USA zusammen. Sie orientieren sich an einem Programm, das dort entwickelt und wissenschaftlich überprüft worden ist. "Die Studien haben gezeigt, dass man das Risiko für eine Depression deutlich verringern kann", sagt Platt. Das Programm besteht aus zwölf Gruppensitzungen, an denen jeweils acht bis zehn Familien teilnehmen. Die Kinder sind zwischen acht und 17 Jahre alt und noch nicht erkrankt. Die Sitzungen sind kein Ersatz für eine Psychotherapie, betonen die Psychologinnen. Platt und ihre Kolleginnen werden das Programm diese Woche auch in München vorstellen. Denn vom 4. bis 7. März tagt an der LMU der in Deutschland größte wissenschaftliche Kongress für Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Jana Seelig wollte sich nur im Netz über einen Kommentar zu ihrer Depression "auskotzen". Daraus entstand der Hashtag #NotJustSad, unter dem nun Tausende zum Thema twittern. Nun hofft die Bloggerin, dass die Diskussion aufklärt - und Betroffenen hilft, die ihre Krankheit aus Angst verschweigen.

Depression heißt leise sein, heißt Streit und Ärger zu Hause. So beschreiben es viele der Kinder und Jugendlichen in der Gruppe, erzählt Löchner. Wenn ein Elternteil unter Depressionen leidet, dann beeinflusst das häufig die ganze Familie. Die Kinder passen sich an, sie versuchen, die Eltern aufzuheitern, Konflikte zu vermeiden, sie fühlen sich verantwortlich und häufig auch schuldig dafür, dass es dem Vater oder der Mutter schlecht geht. Und meist reden sie nicht darüber und ziehen sich zurück, weil sie sich schämen.

"Häufig verstehen die Betroffenen anfangs selbst nicht, was mit ihnen los ist", sagt Platt. "Und ihre Kinder verstehen es noch weniger". Daher erklären die Psychologinnen zunächst erst einmal, was überhaupt eine Depression ist. Löchner hat die Erfahrung gemacht, dass die Eltern oft sehr erleichtert sind, dass ein Profi den Kindern endlich erklärt, was eigentlich mit ihnen los ist. "Vieles ist ja unausgesprochen in der Familie", sagt die Psychologin. Im nächsten Schritt lernen die Kinder dann, wie sie sich selbst zu schützen vermögen. Dass sie Gefühle und Stimmungen beeinflussen können. Dass sie Stressfaktoren erkennen und wie sie damit umgehen können. "Kinder haben noch nicht so ein eingefahrenes Gedankenmuster wie ein Erwachsener, der schon seit langem unter Depressionen leidet", sagt Löchner.

Einige bezeichnen sie als Lebensretter, andere konnten keinen Effekt feststellen, wieder andere litten unter heftigen Nebenwirkungen: Mehr als 4000 europäische Patienten haben in einer Online-Umfrage ihre Erfahrungen mit Antidepressiva geschildert. Ihre Berichte sind so aufschlussreich wie bewegend.

In praktischen Übungen, Rollenspielen und Diskussionen lernen die Kinder, wie sie im Alltag mit den Depressionen ihrer Eltern umgehen können. "Unser Ziel ist es, dass das Programm, wenn es sich als wirksam erweist, bundesweit implementiert und auch von den Krankenkassen finanziert werden kann", sagt Platt.

Verschiedene Auslöser für psychische Probleme

Doch es gibt ein Problem. Die Wissenschaftler finden nur sehr schwer Familien in München, die sich bereit erklären, an dem Programm teilzunehmen. Das Thema ist immer noch mit vielen Tabus und Stigmatisierungen behaftet. Hinzu kommt die Angst, dass vielleicht erst durch die Thematisierung die Depression bei den Kindern ausbrechen könnte. "Aber kein Mensch erkrankt, weil er mit Psychologen spricht", sagt Platt. "Und in den Sitzungen ist es toll, immer wieder zu erleben, wie begeistert die Jugendlichen, Kinder und Eltern von dem Programm sind", sagt Löchner. Umso frustrierender sei es, die ganze Zeit darum kämpfen zu müssen, Familien zu finden.

Insgesamt 100 Familien müssen an der Studie teilnehmen, damit sie wissenschaftlich valide ist. Ganz unterschiedliche Teilnehmer haben sich bisher gemeldet. Ein Arzt, der nach akutem Stress bei der Arbeit an einer Depression erkrankte. Eine alleinerziehende Mutter, die eine Krebsdiagnose erhalten hatte, eine Akademikerin, die nach vielen Jahren Elternzeit nicht mehr ins Arbeitsleben zurückfand. Um zu überprüfen, wie wirksam das Programm ist, müssen die Wissenschaftler eine Kontrollgruppe bilden, die ebenfalls untersucht wird, dann aber kein Programm durchläuft. Nach 15 Monaten werden beide Gruppen erneut getestet und verglichen.

Das Negative im Fokus

Im Fokus stehen die Kinder, um sie geht es auch bei dem Elterntraining. Dort sollen sich Mütter und Väter damit auseinandersetzen, wie sie ihre Kinder erziehen. Und sie erhalten auch Hausaufgaben. Eine besteht darin, jeden Tag mindestens 15 Minuten mit dem Sohn oder der Tochter gemeinsam etwas Schönes zu machen. Damit die Eltern es nicht vergessen, sollen sie es anfangs täglich in ein Heft notieren. Es muss nichts Spektakuläres sein. Etwas vorlesen, sich unterhalten, gemeinsam spazieren gehen - dem Kind 15 Minuten die volle Aufmerksamkeit schenken, ohne dabei auf das Handy zu schauen, ohne zu streiten. Doch manche Eltern kommen nach einer Woche wieder, mit einem leeren Heft, weil sie es nicht geschafft haben.

Es sei tragisch zu erleben, dass die Eltern oft so negativ fokussiert seien auf ihre Kinder, sagt Löchner. Aufgrund ihrer Erkrankung fällt es ihnen oft sehr schwer, die positiven Seiten zu sehen. Besonders schön sei es dann aber in der Gruppe auch positive Reaktionen zu erleben. Als im Elterntraining ein Vater schimpfte, dass sein Sohn den ganzen Tag Computer spiele und seine Hausaufgaben nicht mache, da fragte Löchner ihn, was der Sohn denn für positive Seiten hätte. Der Vater schwieg und überlegte eine Weile. Dann fielen ihm gute Eigenschaften ein. Und während er davon erzählte, klang er plötzlich nicht nur stolz, sondern war selbst ganz überrascht.

Wer an dem Programm teilnehmen will, kann sich bei Johanna Löchner melden: 089/4522 9032 oder kjp-prodo@med.uni-muenchen.de.