Das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP, das Vertreter der EU und der USA derzeit in der fünften von insgesamt zehn Runden aushandeln, ist nicht das erste seiner Art. Dass es zwischen Ländern Handelsabkommen gibt, ist eher der Normalfall. Allein Deutschland hat etwa 150 solcher bilateralen Verpflichtungserklärungen unterschrieben. Bisher ist es der Bundesregierung jedoch stets gelungen, die Bereiche Kultur, Medien und Urheberrecht von der Marktliberalisierung auszunehmen. Beim TTIP ist das, nach allem, was die Öffentlichkeit bisher weiß, jedoch noch nicht der Fall.

Weil die Kultur in den USA jedoch weder juristisch noch politisch als obligatorischer Bestandteil der nationalen Identität behandelt wird, sondern als schnöde Handelsware wie es etwa auch Gefrierkost ist, prallen hier Welten aufeinander, die kaum zu versöhnen sind.

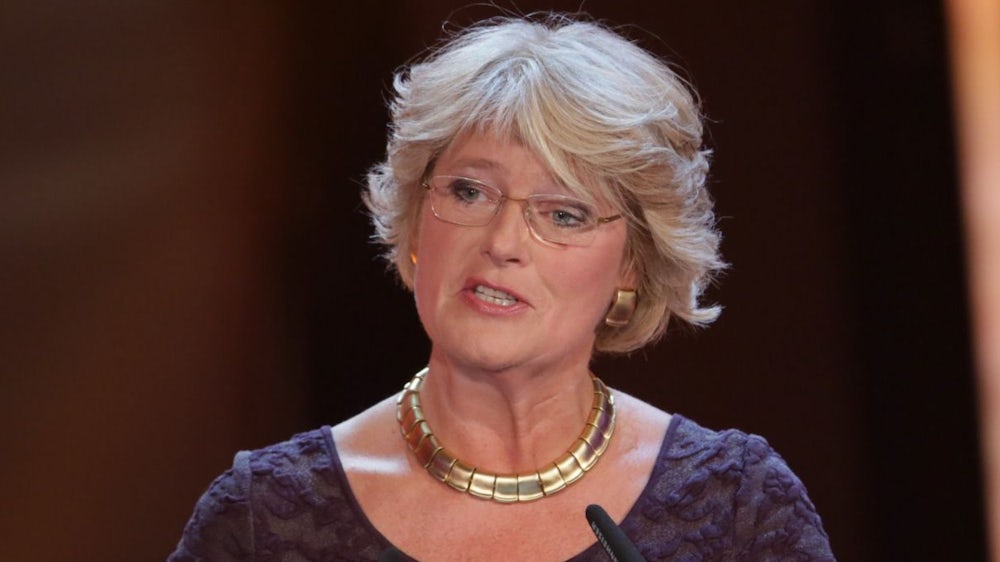

Am Montag hat die Kulturstaatsministerin Monika Grütters in der Berliner Akademie der Künste deshalb ihre Forderung nach einer Generalklausel erneuert, die die Bereiche Kultur, Medien und Urheberrecht aus dem Abkommen ausklammert. Den USA werde so eine Klausel für die Interessen ihrer inneren Sicherheit schließlich auch stets zugestanden.

Deutschland habe viel zu verlieren

Gerade Deutschland habe viel zu verlieren, so die Staatsministerin: Das Land verfüge über die höchste Theaterdichte des Planeten, die Museen zählten jedes Jahr mehr Besucher als alle Bundesligastadien zusammen und jedes zweite Profiorchester der Welt befinde sich auf deutschem Boden. Künstler und Intellektuelle könnten nur dann kritisch sein, wenn sie nicht unmittelbar gefallen müssten.

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat gerade darauf hingewiesen, dass es auch amerikanischen Künstlern ganz ohne staatliche Förderung gelänge, exzellente Literatur, Musik und Filme hervorzubringen und die europäische Subventionskultur deshalb vielleicht weniger schützenswert sei, als sie selbst behauptet.

Das mag sein. Es hat allerdings mit dem vorliegenden Problem wenig zu tun. Denn erstens stehen nicht nur die bisweilen langweiligen Inszenierungen des deutschen Regietheaters auf dem Spiel, sondern zum Beispiel auch das europäische Modell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und zweitens zielen die Subventionen nur zum Teil auf die Produktion exportfähiger Meisterwerke ab. Der größte Teil der Kulturinvestitionen des Staates sorgt dafür, dass es auch in Städten mit geringerer Millionärsdichte - wie etwa Anklam oder Bremerhaven - Theater und Literaturhäuser gibt.

Der viel kritisierte Investorenschutz spielt auch im Kulturbereich die entscheidende Rolle: Internationale Konzerne werden so in die Lage versetzt, demokratische Staaten vor privaten Schiedsgerichten zu verklagen, wenn sie Gesetze erlassen, die sich als geschäftsschädigend erweisen.

Der Tabakkonzern Philip Morris konnte so zum Beispiel im Jahre 2010 den Staat Uruguay auf zwei Milliarden Dollar verklagen, weil der strengere Rauchergesetze erlassen hatte. Wobei zwei Milliarden Euro ein Siebtel des uruguayischen Staatshaushaltes sind. Eine Revision ist nicht möglich, die privaten und geheimen Schiedsgerichte sind die letzte Instanz.

Wenn es den Europäern also nicht gelingt, die Bereiche Kultur, Medien und Urheberrecht explizit aus dem transatlantischen Freihandelsabkommen auszuklammern, könnte es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass die Bundesrepublik zum Beispiel Amazon entschädigen muss, weil die Buchpreisbindung rein wirtschaftlich gesehen eine Wettbewerbsverzerrung darstellt.

Ähnlich verhält es sich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Weil europäische Staaten Medien aus öffentlichen Geldern finanzieren, könnten amerikanische Medienkonzerne argumentieren, dass sie systematisch benachteiligt würden und auf Entschädigung klagen.

Auch Erfolge für Gewerkschaften

Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied der IG Metall, machte in Berlin darauf aufmerksam, dass die Regierungen auch für Erfolge der Gewerkschaften verantwortlich gemacht werden könnten: Wenn ein Konzern beispielsweise unter der Bedingung investiert, dass es in Deutschland keinen Mindestlohn gibt, der dann aber doch eingeführt wird, könnte der Konzern Anspruch auf eine Entschädigung für entgangene Gewinne haben.

In der Akademie der Künste war deshalb die Rede von einem "schleichenden Staatsstreich". Den Vorwurf des Anti-Amerikanismus wies der Akademiepräsident Klaus Staeck zurück: "Unsere Gegner sind nicht die Amerikaner, sondern die globalen Konzerne."

Das TTIP ist also nicht nur ein weiteres Handelsabkommen. Die Liberalisierung der Kultur und der Medien, der Investorenschutz, die Einsetzung der Schiedsgerichte - all das griffe tief in das Selbstverständnis der europäischen Staaten ein. "Es geht um das große Ganze", sagte Monika Grütters in Berlin, "es geht um unsere Identität als Kulturnation."