Klein und überschaubar war die Welt der Comics früher, zumindest für deutsche Leser. In den USA gab es Superhelden und freche Underground-Publikationen, in Belgien Klassiker wie "Tim und Struppi', und Frankreich galt als die Heimat des anspruchsvollen Erwachsenen-Comics. Dazu kamen ein paar Künstler aus Italien und Spanien - das war es schon. Die einheimischen Zeichnerinnen und Zeichner konnte man an zwei Händen abzählen, und davon, dass in Japan Comics eine große Rolle spielen sollten, wusste man nur vom Hörensagen.

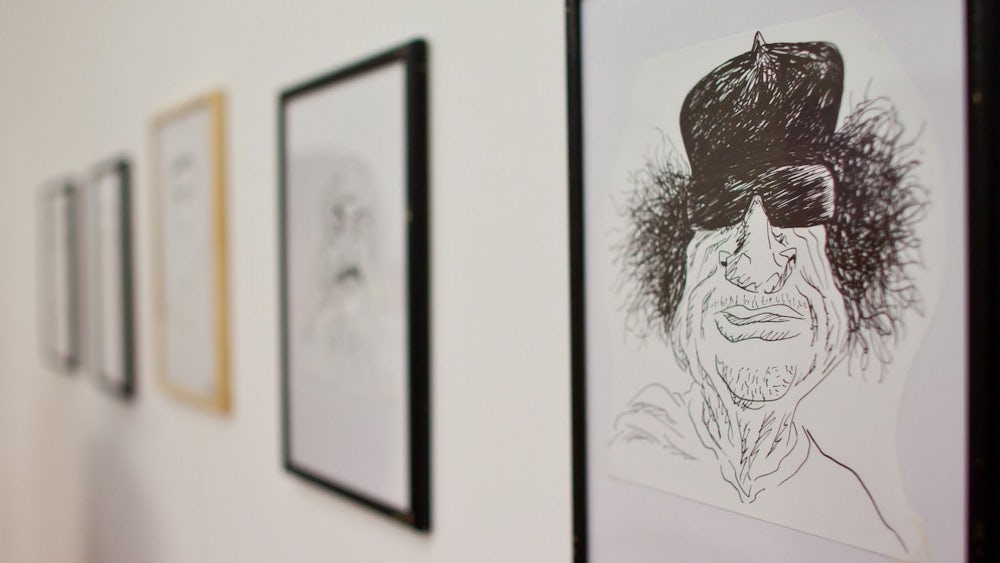

Inzwischen sieht das anders aus. Deutsche Comics sind kein Exotikum mehr, und Mangas erreichen hohe Auflagen. Wie wenig wir dennoch nach wie vor über Comics als globales Phänomen wissen, das konnte man, verblüfft und beglückt zugleich, am vergangenen Wochenende beim 15. Erlanger Comic-Salon erfahren. Inspiriert vom Arabischen Frühling, widmete sich die Hauptausstellung diesmal Comics aus dem Maghreb und Ägypten, aus Syrien, dem Libanon und Palästina.

Das war einerseits ein Zeichen von politischem Engagement, wie es in der nerdlastigen Comic-Szene nicht selbstverständlich ist. Andererseits war es wunderbar zu sehen, dass die ausgestellten Arbeiten keinerlei politischen oder kulturellen Bonus benötigten: Sie waren nicht nur von vielfältiger Machart, sondern durchweg von so hoher, teilweise außerordentlicher künstlerischer Qualität, dass es schwer fällt, einzelne Künstler herauszustellen.

Skelette in Uniform

Besonders ins Auge stachen allerdings die Blätter der libanesischen Zeichnerin Zeina Abirached, deren autobiographische Comics ihre Kindheit im vom Bürgerkrieg zerrissenen Beirut der achtziger Jahre schildern. In der Verwendung scharfer Schwarzweißkontraste und in ihrer Art, Figuren zu zeichnen, erinnert Abirached auf den ersten Blick an Marjane Satrapi.

In ihrem grafischen Einfallsreichtum ist sie der Autorin von "Persepolis" aber noch überlegen. Wie sie die kindliche Wahrnehmung von Räumen - ein Zimmer, eine Straße, eine Stadt - zeichnet, wie sie mit den Gegensätzen von Fülle und Leere operiert, wie sie in aufeinanderfolgenden Panels mit kleinen Veränderungen große Wirkungen erzielt - das zeugt von einem sehr großen Talent. Diese Künstlerin sollte unbedingt einen deutschen Verlag finden!

Politische und soziale Konflikte wurden in den ausgestellten Comics teils erstaunlich offen, teils verschlüsselt angesprochen. In einer Kurzgeschichte des Tunesiers Aladin Abu Taleb skandieren Demonstranten: "We are not dead people!" Am Schluss wird aber deutlich, dass in ihren Kleidern nur Skelette stecken, genauso unter den Uniformen der Polizisten, die sie brutal zusammenknüppeln.

Der marokkanische Zeichner Brahim Raïs zeigt in seiner Graphic Novel "Les Passants", die ganz ohne Worte auskommt, alptraumhafte Szenen eines Bürgerkrieges: gesichtslose Menschen, die wie tote schwarze Ameisen verkrümmt auf dem Boden liegen; Kampfhubschrauber, die bösartigen Libellen gleichen. Bittere Kommentare zur Lage der jungen arabischen Frauen sind die Kurzgeschichten der Algerierin Rym Mokhtari. In "Épines" ( deutsch: "Stacheln") entledigt sich eine winzige Frau eines Kaktuskostüms, steht nackt da - und wird sofort von einem riesigen Mann verschlungen.

Wer Tim und Struppi sind, wissen sie vielleicht nicht; doch dafür kennen sie Naturo und Son Goku. Das Manga kann in Deutschland auf eine treue Fangemeinde bauen, doch erschwert die Japanophilie vieler Jugendlicher die Entwicklung der heimischen Mangaproduktion.

In den Podiumsdiskussionen, bei denen einige der Ausgestellten anwesend waren, nahmen Fragen der Politik und der Zensur einen entsprechend großen Raum ein. Dabei zeigten sich durchaus unterschiedliche Einschätzungen. Der tunesische Zeichner Yassine Ellil, Herausgeber eines Comic-Magazins für Kinder, erklärte emphatisch: "Mein Heimatland ist leider eine Wüste. Aber jetzt kann man zum Glück etwas in ihr pflanzen." Die angestoßenen politischen Entwicklungen hielt er für unumkehrbar, aktuelle Probleme für nicht mehr als postrevolutionäre Turbulenzen.

Manche seiner Kolleginnen und Kollegen waren weniger optimistisch. Von den drei Tabuthemen Politik, Sex und Religion erschien länderübergreifend das dritte als das heikelste. Wer Kritik am Islam übt oder ihn verspottet, muss zwar keine Vorzensur mehr fürchten, aber damit rechnen, dass fromme Eiferer Klage einreichen - wenn nicht sogar Schlimmeres passiert.

Zugleich äußerte sich ein Unbehagen an der Erwartungshaltung europäischer Leser, die sich für Comics aus dem arabischen Raum aus einer eingeschränkten inhaltlichen Perspektive interessieren. Die libanesischen Zeichner Barrack Rima und Mazen Kerbaj redeten nicht der Weltflucht das Wort, verwahrten sich aber dagegen, mit ihren Werken stets als offiziöse Kulturbotschafter auftreten zu müssen. Das Thema eines Comics sei doch gar nicht so wichtig, meinte Kerbaj, und vor allem müsse man den angeblich so wichtigen "großen Themen" misstrauen. Vielmehr komme es darauf an, "den Comic für das, was er ist", zu schätzen und die ihm als Medium eigene Ausdrucksweise weiterzuentwickeln.

Zwei kleinere Ausstellungen boten die Gelegenheit, sich mit weiteren nur scheinbar weißen Flecken auf der Weltkarte der Comics vertraut zu machen. In den Arbeiten der indonesischen Künstlerinnen und Künstler, die unter dem bezeichnenden Titel "Einheit in Vielfalt" standen, fiel die charmante Selbstverständlichkeit auf, mit der sich einheimische, japanische und westliche Einflüsse zu einem multikulturellen Mix vereinen.

In der Ausstellung "Respekt", in der europäische und russische Zeichner Comics für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit zeigten, gab es dagegen primär Gutgemeintes zu betrachten. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildeten die Reportage-Comics der Moskauer Zeichnerin Viktoria Lomasko. Mit scharfem, einfühlsamen Blick porträtiert sie die Verlierer der russischen Gesellschaft: jugendliche Strafgefangene, psychisch Kranke, frustrierte Intellektuelle und einsame Alte in der Metro.

Hauptpreis für einen Gaza Strip

Die deutschen Comics waren in Erlangen diesmal nur eine Randerscheinung. Und dies auch im wörtlichen Sinne: Die herrlichen Originale der Aquarellseiten, die sich in Manuele Fiors Graphic Novels "Fräulein Else" und "5000 Kilometer in der Sekunde" finden, hingen in einer Galerie, die vom Hauptveranstaltungsort, der Heinrich-Lades-Halle, ziemlich entfernt liegt. Ein kleines, aber wichtiges Ereignis war das Erscheinen eines neuen Comic-Fachmagazins mit dem Namen "Alfonz". Es ist im selben Hamburger Kleinverlag zu Hause wie die vorzügliche "Reddition". Aber während diese nur zwei Mal im Jahr erscheint und sich in fundierten Artikeln der europäischen und amerikanischen Comic-Geschichte widmet, soll "Alfonz" vier Mal herauskommen und der Aktualität verhaftet sein.

Das Vorbild, dem Volker Hamann, der Herausgeber, nacheifert, sind die legendären französischen "Cahiers de la BD", die in den Siebzigern und Achtzigern erschienen. Das erste Heft von "Alfonz" ist noch nicht ganz auf deren Höhe, aber ein sehr vielversprechender Anfang - hoffentlich finden sich viele Leser.

Bei der traditionellen Verleihung der Max und Moritz-Preise am Freitagabend wurde Isabel Kreitz ("Haarmann", "Der 35. Mai") als beste deutsche Comic-Künstlerin ausgezeichnet. Den Preis für den besten deutschen Comic erhielt Simon Schwartz, der in "Packeis" das Leben eines vergessenen afroamerikanischen Polarforschers nachzeichnet.

Zum besten internationalen Comic wurde "Gaza" von Joe Sacco gekrönt, eine wegen ihrer unterschwellig antiisraelischen Töne nicht unumstrittene Comic-Reportage. Der Preis für ein Lebenswerk ging an den italienischen Zeichner Lorenzo Mattotti, berühmt vor allem für seine leuchtend farbigen Arbeiten, die dem Erbe des Expressionismus und Futurismus verpflichtet sind.