Wenn Bildung der Schlüssel zum Erfolg ist, hat Italien seinen verschlampt. In der Heimat von Leonardo da Vinci und anderen großen Wissenschaftlern verfügen heutzutage so wenige Menschen über einen Uni-Abschluss wie in kaum einem anderen europäischen Land. 2011 waren es 14,9 Prozent - auf einen schlechteren Wert kam nur die Türkei (12,8 Prozent). Doch woran liegt das? Andreas Schleicher, Bildungsexperte der OECD - auch als "Mr. Pisa" bekannt - über die Hintergründe der italienischen Schul- und Hochschulkrise.

SZ.de: Herr Schleicher, wissen Sie, wo angeblich die älteste Universität der Welt steht?

Andreas Schleicher: Das müsste Bologna sein.

Obwohl die wissenschaftliche Ausbildung in Italien bis ins 11. Jahrhundert zurückgeht, ist die Zahl der Hochschulabsolventen gering. 2011 hatte in Europa nur die Türkei eine schlechtere Quote. Wie erklären Sie sich das?

Die Tradition einer akademischen Ausbildung ist gegeben, ja. Aber in den meisten OECD-Staaten ist das Spektrum an Hochschulangeboten heute sehr viel breiter als in Italien. In Deutschland beispielsweise verbinden Berufsakademien theoretisches Studium und praktische Berufsausbildung. Solche Möglichkeiten kommen den Wünschen junger Menschen entgegen. Italien hat sehr lange am klassischen Universitätsstudium festgehalten - deshalb ist die Zahl der Studienanfänger dort nicht im gleichen Maße gestiegen wie in anderen Ländern.

Warum gilt ein traditionelles Studium nicht mehr als Königsweg der Ausbildung?

Es gibt in Italien sehr viele Hochschulabsolventen, die keinen Arbeitsplatz finden. Und wenn sie einen Job haben, werden sie schlecht bezahlt. Das liegt auch an der Art der Ausbildung: Die Unis bereiten Studenten auf eine Tätigkeit im akademischen Bereich vor und nicht auf einen erfolgreichen Berufseinstieg. Natürlich fragen sich junge Leute da: Soll das meine Zukunft sein?

Wie ist die finanzielle Unterstützung für Studenten in Italien?

Ein Studium zu finanzieren, war in Italien immer eine Herausforderung. Denn dort muss jeder Student selbst für seinen Lebensunterhalt aufkommen. Die öffentliche Unterstützung beschränkt sich auf die Hochschulen. Eine finanzielle Hilfe vom Staat - vergleichbar mit dem Bafög in Deutschland - gibt es nicht. Aber ich denke, das ist nicht der Hauptgrund, der junge Leute vor einem Studium schreckt. Das entscheidende Kriterium ist die mangelnde Relevanz der Abschlüsse. Daran muss Italien arbeiten und ein System berufsqualifizierender Abschlüsse auf- und ausbauen.

Auch in den Pisa-Studien landet Italien regelmäßig im hinteren Mittelfeld - und im EU-Vergleich sogar auf den letzten Plätzen. Ist das nicht ein Armutszeugnis für das italienische Bildungssystem?

Italien hat im Schulsektor in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, die sich auch in den Pisa-Studien niederschlagen. In Mathematik zum Beispiel ist Italien eines der Länder mit den größten Leistungsgewinnen. Aber Sie haben recht: Wenn man den Leistungsstand insgesamt betrachtet, liegt Italien immer noch unter dem EU-Durchschnitt.

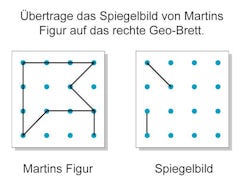

Im Süden Deutschlands lernt es sich besser. Dies belegt erneut ein Bundesländer-Schulvergleich. Welche Aufgaben die Grundschüler lösen mussten, sehen Sie hier.

Müsste das italienische Bildungssystem von Grund auf reformiert werden?

Absolut. Es gibt zwei Faktoren, die das dortige Bildungssystem ineffizient machen. Da ist zum einen die schon angesprochene mangelnde Relevanz der Abschlüsse. Die Berufsaussichten werden mit höherer Bildung nicht besser. Darüber hinaus investiert Italien im Schulsektor an den falschen Stellen. Es gibt zwar sehr viele Lehrer, das Betreuungsverhältnis ist gut - doch die Pädagogen sind gering qualifiziert. Dabei zeigt ein Blick auf die erfolgreichen Länder im Bildungsbereich: Gut ausgebildete Lehrer sind wichtiger als kleine Klassen. Wobei Italien hier in den letzten fünf, sechs Jahren durchaus Reformwillen unter Beweis gestellt hat. Wenn es die Veränderungen im gleichen Tempo weiter vorantreibt, wird es in den kommenden Pisa-Studien sicher ins gute Mittelfeld aufsteigen.

Im Bereich der Hochschulbildung gibt es keine entsprechenden Tests, die einen Reformdruck aufbauen könnten.

Hier ist bislang tatsächlich wenig passiert, der Nachholbedarf an Reformen ist größer. Er reicht von den Leitungen der Hochschulen, die es verpasst haben, auf Entwicklungen angemessen zu reagieren, bis eben zur Lehre, die den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht gerecht wird. Ich denke, die Veränderungen müssen zu allererst von den Universitäten selbst ausgehen - worin zugleich auch die Problematik liegt: Wer gesteht schon gerne Missmanagement ein? Es bringt nichts, wenn der Staat mehr Geld in die gleichen Institutionen steckt. Zudem sind italienische Hochschulen wie deutsche weitgehend autonom, der Einfluss des Staates ist also ohnehin begrenzt.

Bei der Zahl der Hochschulabschlüsse sind einmal mehr zwei skandinavische Länder - Finnland und Norwegen - Spitzenreiter. Was können Staaten wie Italien von ihnen lernen?

Die skandinavischen Länder haben ein sehr differenziertes und individualisiertes Bildungssystem. Das gilt insbesondere für die Zeit nach der Schule: Die tertiären Bildungseinrichtungen sind hochmodularisiert, zusätzlich unterstützen die Arbeitgeber Fortbildungsprogramme. Und noch etwas: Die Menschen haben dort die Idee des lebenslangen Lernens verinnerlicht. Der Einzelne entscheidet selbst, wie er sich über seinen gesamten Lebensweg aus- und weiterbildet. Hierzulande, aber auch in anderen europäischen Ländern geht es dagegen noch viel zu sehr darum, zu Beginn des Lebens möglichst viel Wissen anzuhäufen.

Was haben Schauspieler Tommy Lee Jones und US-Präsident Barack Obama gemeinsam? Beide haben an der renommiertesten Uni der Welt studiert. Welche Hochschulen es dieses Jahr ins Ranking geschafft haben - die Top Ten.

In internationalen Rankings spielen auch skandinavische Universitäten keine Rolle. Dort landen regelmäßig US-amerikanische Hochschulen auf den vorderen Plätzen - und das, obwohl das amerikanische Bildungssystem ansonsten nicht als Vorzeigemodell gilt. Wie erklären Sie sich das?

Viele dieser Rankings sind auf die amerikanischen Unis zugeschnitten. Es zählen vor allem Veröffentlichungen von Forschungsarbeiten, die Qualität der Lehre spielt eine untergeordnete Rolle. Europäische und insbesondere auch asiatische Hochschulen schneiden da zwangsläufig schlecht ab. Insofern sollte man vorsichtig sein, welche Aussagekraft solche Rankings haben. Außerdem sagen die Ranglisten nichts über den Mittelwert aus, sondern nur über die Leistungsspitze. Und die USA haben es trotz eines mangelhaften Bildungssystems immer geschafft, Elite-Institutionen hervorzubringen. Wobei wir uns an der amerikanischen Hochschul-Tradition durchaus auch ein Beispiel nehmen können: So sind die staatlichen Investitionen pro Student in den USA doppelt so hoch wie in Europa. Das macht sich natürlich bemerkbar und bezahlt.

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem reformbedürftigen Bildungssystem in Italien und der schlechten Wirtschaftslage?

Langfristig gibt es einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Qualität eines Bildungssystems und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes. Staaten, die kontinuierlich in hochqualifizierte Bildung investieren, sind wirtschaftlich leistungsfähiger. In Italien haben wir momentan weniger eine Wirtschafts- als vielmehr eine Produktivitätskrise. Produktivität wiederum hat natürlich schon mit den Fähigkeiten und Kompetenzen der Menschen zu tun. Aber ob sich die aktuellen Probleme des Landes allein auf Defizite im Bildungsbereich zurückführen lassen, halte ich für fraglich.