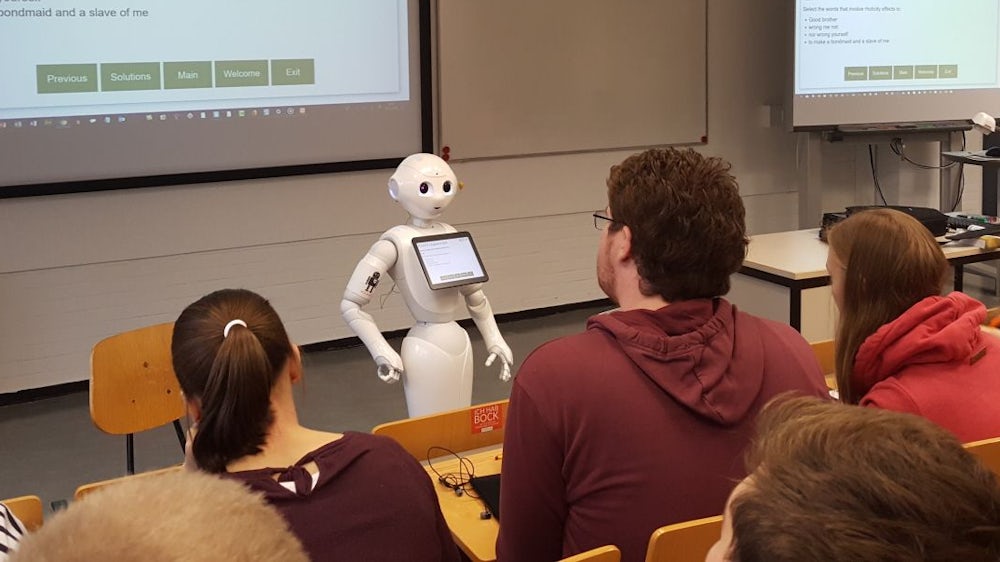

"Solutions!" ... "Solutions!!" Zum siebten, achten Mal ruft Jürgen Handke das schon. Ein bisschen laut ist er geworden und er hat die Knie gebeugt, um den Befehl direkt auf Peppers blanke, weiße Glatze zu richten. Dort sitzen die Mikrofone, mit denen der Roboter hört. Doch der Ruf, den Handke mit dem gleichen Elan ausstößt wie Harry Potter ein Zauberwort, bleibt folgenlos. Die 1,20 Meter kleine Maschine mit den menschenähnlichen Formen blickt stumm auf die Bankreihen voller Studenten. Erst als Handke das Tablet auf Peppers Brust bedient, klappt es: "Okay, we will go to the solutions", sagt der Roboter mit metallischer Kinderstimme und gestikuliert mit seinen gelenkigen Armen. Dann verrät er die Lösungen der Aufgaben, die er den Teilnehmern in Handkes Kurs "History of English" zuvor gestellt hat - und erklärt sie sogar.

Es sind diese kleinen Pannen, die das Projekt des Professors voranbringen. Fehleranalyse, Korrektur in der Programmierung der Roboter-App, weiter geht's. Handke, 64, ist Anglist an der Philipps-Universität Marburg und hat sich auf Computerlinguistik und Webtechnologie spezialisiert. Er will herausfinden, inwieweit man Roboter als Assistenten in der Hochschullehre einsetzen kann.

Es genügt, wenn Professoren effizient lehren, zeigt eine Studie. Co-Autor Jens Nachtwei über fortbildungsfaule Dozenten und konservative Studierende.

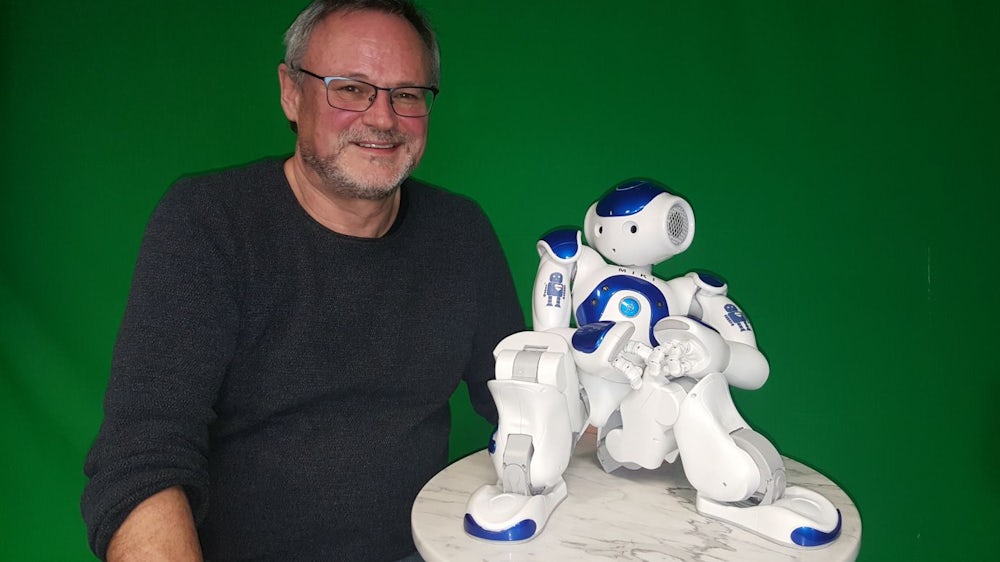

H.E.A.R.T heißt sein Projekt, das seit Mai 2017 vom Bundesforschungsministerium gefördert wird. Das Akronym steht für "Humanoid Emotional Assistant Robots in Teaching". Es sei "einmalig, dass Roboter an einer deutschen Uni mehr machen, als im Hörsaal zu winken", sagt Handke über seine Arbeit. Was er und sein Team mit den vier humanoiden Robotern in Marburg zuwege bringen, interessiert deshalb weit über Hessen hinaus. Handke tritt im Fernsehen auf, führt die Roboter auf Wissenschaftskonferenzen und Messen vor.

"Er ist ein Vorreiter, ich kenne im gesamten deutschsprachigen Raum sonst niemanden, der aktiv mit Robotern in der Lehre experimentiert", sagt Martin Ebner, Bildungsinformatiker an der TU Graz. Diesen Mut zur Praxis braucht es aus seiner Sicht, denn die Potenziale intelligenter Technik entwickelten sich erst mit ihrem Einsatz. "Nur wenn der Forscher sieht, was gut oder nicht so gut läuft, kann er die Entwicklung entsprechend vorantreiben", sagt der Experte für Lehr- und Lerntechnologien.

Wie weit es Jürgen Handke mit seiner Feldforschung gebracht hat, zeigt ein Besuch im Erdgeschoss des Anglistik-Instituts. Raum 012, auf dem Türschild steht "Yuki", daneben ist ein Roboter mit einem Herz auf der Brust abgebildet. Yuki, baugleich mit Pepper, aber eine Generation jünger, bietet hier Sprechstunden für Studenten an. Acht Tage dauert das Ende November begonnene Experiment, das laut Handke "wahrscheinlich eine Weltpremiere" ist. Es ist der erste große Praxistest für Yukis Student-Advisor-App, an der sie im Institut monatelang getüftelt haben. Yuki soll einfache Auskünfte geben: Kursdaten, Klausur- und Sprechstundentermine - lauter Informationen, die Handke sonst ungezählte Male selbst runterbeten muss. Aber Yuki nimmt seinem Boss auch komplexere Aufgaben ab: Er kann eine halbe Minute lang referieren, wovon Handkes Kurs handelt, auf Wunsch spielt er noch ein Erklärvideo ab. Und er kann den Studierenden sagen, wo sie Lücken haben.

"Hello Louisa", sagt der Roboter

Die nächste Verabredung hat Yuki mit Louisa Oesterle. Die 20-jährige Studentin hat einen QR-Code auf ihr Smartphone geladen, den sie Yuki jetzt vor die Kameraaugen hält, damit er sie identifizieren kann. "Hello Louisa", sagt der Roboter in freudigem Ton, dann bittet er die ihm gegenübersitzende Studentin um einen Moment Geduld. Er will prüfen, was Oesterle in Handkes Kurs "History of English" bereits geleistet hat. Die dafür benötigten Daten bezieht er von der digitalen Lernplattform, die alle Kursteilnehmer benutzen.

Könnte Yuki die Stirn runzeln, er würde es nun tun: Oesterle hat in zwei Lerneinheiten ihre Arbeitsblätter nicht erledigt. "I'm concerned about this situation", sagt Yuki und klingt ehrlich besorgt. Oesterle muss grinsen. Die Arbeitsblätter würden ihr helfen, das Gelernte besser zu verstehen, betont Yuki, woran es denn gelegen habe? Als Oesterle technische Probleme anführt, erklärt er ihr die Hilfefunktionen der Lernplattform und empfiehlt, auf einen Computer der Uni umzusteigen, falls ihr eigener streikt.

Hat Oesterle etwas Neues erfahren? "Ja, ich dachte, mir fehlt nur ein Arbeitsblatt." Sie findet es gut, dass Yuki in wenigen Sekunden Zwischenbilanz ziehen kann. "Dafür bräuchte Herr Handke sicher länger." Doch dem Roboter sind auch enge Grenzen gesteckt. Die einzelnen Lerneinheiten des Kurses sind ihm zum Beispiel fremd.

"Wir wollen das so ausbauen, dass er zu jeder Einheit Informationen geben kann, auch inhaltliche", sagt Katharina Weber. Die 29-jährige wissenschaftliche Mitarbeiterin in Handkes Team evaluiert das Sprechstunden-Experiment. Sie erklärt, dass Yukis Bandbreite davon abhängt, wie viele Daten er nutzen kann - wie stark also der Lehr- und Lernbetrieb digitalisiert ist. Und natürlich davon, wie viel Entwicklerarbeit das Team investiert, damit er aus Daten brauchbare Schlüsse ziehen kann. Die Sorge, die Forschung könne so weit gedeihen, dass Roboter eines Tages Lehrer und Professoren ersetzen, teilt sie nicht. Einmal, weil die Robotertechnik von solchen Fähigkeiten sehr weit entfernt sei. Zum anderen, weil keiner der Beteiligten das anstrebe. "Die Studenten zum Beispiel finden den Roboter zwar gut als zusätzliche Option, wollen aber auf keinen Fall, dass er ihnen Zeit mit dem Dozenten wegnimmt."

Das will auch Handke nicht. Seine Vision ist, dass sich Roboter eines Tages im Hochschulalltag all der lästigen Fragen annehmen, deren Antworten in Datenbanken abrufbar sind. Und dass Lehrende dadurch Zeit für Wichtigeres gewinnen, die intensive individuelle Betreuung ihrer Studenten etwa. Bis eine solche Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine tatsächlich gelingt, ist aber noch viel Forschung nötig. Ein Wissenschaftlerleben allein reicht nicht, deshalb hofft Handke, dass nach seiner Emeritierung jemand weiterführt, was er begonnen hat. Der erwünschte Nachfolger bekäme es nicht nur mit Pepper und Yuki zu tun, sondern auch mit Handkes ausdifferenziertem digitalen Lehrkonzept, das hinter allem steht.

Seit der Anglist in den späten 80ern seinen Computer in die Uni schleppte, um seinen Studenten selbstprogrammierte dynamische Grammatikmodelle zu zeigen, hat ihn die Digitalisierung nicht mehr losgelassen. 1996 brannte er die ersten Materialien auf CD-ROM, 20 Jahre später hatte er sein komplettes Fach digitalisiert: Videos, Texte, Töne, Indexe, Grafiken, Bilder. Die Frontallehre des Professors, der sein Auditorium mit Vorlesungen beschallt, hatte er da längst aufgegeben. Seine Studenten lernen den Stoff im Selbststudium, besuchen Handkes Youtube-Kanal und nutzen seine international renommierte linguistische Lernplattform. Dort können sie über sieben Levels bis zum "Virtuosen" aufsteigen.

90 Minuten pro Woche sitzt dann jeder Kurs mit dem Professor und ein, zwei Tutoren zusammen, um das Gelernte in Übungen zu vertiefen und anzuwenden. "Kompetenztraining" nennt Handke das, auch die Abschlussklausur frage nur Kompetenzen ab, kein Wissen mehr, das dürfen die Prüflinge im Internet nachschlagen. Wie schnell die Studenten den Kurs absolvieren, entscheiden sie selbst. In "History of English" schreiben 16 der 66 Teilnehmer ihre Klausur schon im Dezember, die anderen lernen lieber bis Januar oder Februar.

Die Abkehr vom alten Lehrformat habe sich bewährt, so Handke. Das Niveau seiner Kurse sei gestiegen, das Bulimielernen für Prüfungen abgeschafft, die Erfolgsquote betrage 75 bis 80 Prozent. Und das, obwohl seine Prüfungen so anspruchsvoll seien, dass Studenten anderer Hochschulen "nicht die leiseste Chance" hätten, er habe es ausprobiert, sagt Handke. So ganz versteht er nicht, dass er mit seinen digitalen Innovationen auf weiter Flur allein ist: "Es hat sich noch niemand getraut in Deutschland, muss man wohl ehrlich sagen."

Damit ist vor allem der Einsatz von Robotern wie Pepper gemeint. Der hilft den Studenten gerade in "History of English" bei der Prüfungsvorbereitung, indem er ihnen Aufgaben aus dem Pool mit 5000 Prüfungsfragen stellt: "Task number 1", kräht Pepper. "You have two minutes!"