Ein zweiter Fall Guttenberg? Was Annette Schavan vorgeworfen wird:

Als die Plagiatsvorwürfe gegen Annette Schavan Ende April 2012 aufkamen - von einem Internetaktivisten mit dem Pseudonym "Robert Schmidt" erhoben -, war das nicht nur erstaunlich für die Wissenschaftswelt. Schon wieder ein Polit-Promi, dem unlautere Methoden vorgeworfen wurden. Und diesmal ist es ausgerechnet die Ministerin für Bildung und Forschung, die unter Verdacht steht. "Der Fall Guttenberg drohte sich zu wiederholen, ja schlimmer noch, denn mit Schavan traf es die oberste Bildungsinstanz der Republik (...)", ordnete Wolfram Weimer vom Handelsblatt die Vorwürfe ein.

Und tatsächlich schien ein erstes Gutachten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, an der Schavan ihre Doktorarbeit geschrieben hatte, die Befürchtungen zu bestätigen: Der Judaistik-Professor Stefan Rohrbacher attestierte der CDU-Politikerin im Oktober in einer 75-seitigen Expertise eine "leitende Täuschungsabsicht".

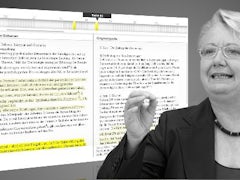

Hier dokumentiert SZ.de eine Auswahl der Plagiatsvorwürfe der Universität Düsseldorf gegen Bundesbildungsministerin Annette Schavan. Die Gegenüberstellung von Dissertation und Originalquelle beruht auf dem internen Untersuchungsbericht der Philosophischen Fakultät von Professor Stefan Rohrbacher. Der Judaistik-Professor kommt auf insgesamt 60 fehlerhafte Seiten in der 351 Seiten umfassenden Dissertation und legt damit weniger strenge Maßstäbe an als die Plagiatesucher von Schavanplag, die 92 Seiten bemängeln.

Dennoch unterscheiden sich die Fälle Guttenberg und Schavan qualitativ: Dem früheren Verteidigungsminister wurde nachgewiesen, dutzendfach Inhalte anderer Autoren als seine eigenen ausgegeben zu haben. Er habe absichtlich plagiiert, urteilte die Universität Bayreuth, an der der CSU-Politiker seine Doktorwürde erlangt hatte. Schavan hingegen wird vorgeworfen, wissenschaftlich unsauber gearbeitet zu haben: So soll sie unter anderem ihre Quellen "nicht oder nicht ausreichend" (Plagiatsaktivist Schmidt) kenntlich gemacht haben und an mehreren Stellen lediglich auf Sekundärliteratur verwiesen haben.

Zuvor war im zuständigen Promotionsausschuss diskutiert worden, den Vorwurf der absichtlichen Täuschung abzuschwächen. Schavan habe in Kauf genommen, dass sie gegen gängige Zitierregeln verstoßen könnte, hieß es. Juristen würden von bedingtem Vorsatz sprechen. Auch der reicht jedoch, um einen Doktortitel im Zweifelsfall abzuerkennen - das hat gestern der Rat der Düsseldorfer Philosophischen Fakultät entschieden und ein offizielles Verfahren gegen Schavan eingeleitet.

Galten vor 30 Jahren andere Regeln für Promotionen als heute?

"Person und Gewissen" lautet der Titel von Schavans Dissertation. Die erziehungswissenschaftliche Arbeit stammt aus dem Jahr 1980, ist also mehr als 30 Jahre alt. Deshalb steht die Frage im Raum, ob die Ministerin gar keine Plagiatorin ist, sondern ihre Promotion schlicht nach einem nicht mehr gültigen Regelwerk verfasst hat. Wolfgang Löwer, Professor für Wissenschaftsrecht an der Universität Bonn und Ombudsmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für wissenschaftliches Fehlverhalten, kommt im SZ.de-Gespräch zu einer klaren Antwort: "Es war immer schon verboten, abzuschreiben." Die zuständigen Gutachter "rügen nur, was auch damals gerügt worden wäre", so der Rechtsexperte.

Jedoch sei der Ton in der Debatte um Plagiate und um das Paraphrasieren heute schon ein anderer. "Früher war man da vielleicht etwas großzügiger." Dazu kommt, dass Schavan vermutlich weniger Erfahrung im Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten hatte als aktuell Promovierende. Vor 30 Jahren war noch der direkte Weg zur Doktorwürde möglich. Für die Bildungsministerin war ihre Promotion der erste akademische Abschluss, eine Magister- oder Diplomprüfung legte sie nicht ab.

Ist die Einleitung des Verfahrens bereits ein Schuldspruch?

Jein. Als der Dekan der Philosophischen Fakultät, Bruno Bleckmann, am Dienstagabend vor die Presse trat, verkündete er zwar, dass gegen die Bildungsministerin ein offizielles Aberkennungsverfahren eingeleitet werde. Er betonte aber zugleich ausdrücklich, dass dieses "ergebnisoffen" sei. Schavans Hoffnungen ruhen nun auf externen Gutachtern, die möglicherweise zu einem anderen Urteil kommen als der Rohrbacher-Bericht. Allerdings fiel die Entscheidung für ein Aberkennungsverfahren im Fakultätsrat mit 14 von 15 Stimmen bei einer Enthaltung. Das spricht für die Stichhaltigkeit des existierenden Gutachtens.

Wie läuft das Aberkennungsverfahren ab?

Annette Schavan muss sich wohl auf eine längere Zeit des Wartens und Bangens einstellen. Am 5. Februar tritt der Fakultätsrat erneut zusammen, um erst einmal über das weitere Vorgehen im Verfahren zu entscheiden. Ein Termin für eine endgültige Entscheidung über die Doktorwürde der Ministerin ist noch nicht abzusehen.

Als wahrscheinlich gilt, dass der Rat zumindest ein weiteres Gutachten über die Dissertation in Auftrag gibt. Ob die Expertise wiederum uniintern vergeben wird, ist fraglich. In der vergangenen Woche hatten sich führende Wissenschaftsorganisationen zur Unterstützung der Bildungsministerin formiert und das bisherige Vorgehen der Düsseldorfer Hochschule kritisiert. Die Vorwürfe seien nur von einem Professor (Rohrbacher, Anm. d. Red.) erarbeitet und zugleich bewertet worden, zudem sei dieser nicht vom Fach, hieß es leicht verklausuliert in einer Erklärung der Organisationen. Am Montag hatten dann Vertreter der Hochschulen wiederum der Uni Düsseldorf den Rücken gestärkt und die Einmischung der Wissenschaftsallianz in das laufende Verfahren gerügt. Einen Gutachter zu finden, der alle Parteien zufriedenstellt, dürfte angesichts der verhärteten Fronten nicht einfach sein.

Ist Schavan politisch noch zu halten?

Die Universität Düsseldorf hält den Plagiatsvorwurf gegen Schavan zumindest für begründet - das zeigt sie mit der Einleitung des Verfahrens zur Titel-Aberkennung. Schuldig gesprochen ist die Ministerin damit nicht. Aber reicht nicht schon der Verdacht, um gerade eine Bildungs- und Forschungsministerin politisch untragbar zu machen? Bislang sieht es nicht danach aus.

Angela Merkel hat ihrer Vertrauten Schavan öffentlich immer wieder Rückendeckung gegeben - und behält diese Linie auch jetzt bei. "Die Kanzlerin schätzt ihre Arbeit, und sie hat volles Vertrauen in ihre Arbeit", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Bis die Entscheidung in diesem Verfahren gefällt sei, gelte die Bildungsministerin als unschuldig. Merkel sehe die Amtsführung und die Handlungsfähigkeit Schavans nicht beeinträchtigt.

Auch von anderen Unionspolitikern erfährt die Ministerin Zuspruch und Unterstützung. So lobte Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Schavan in Berlin als "sehr integere Kollegin mit hoher Fachkompetenz", wenn sie auch zur Plagiatsdebatte direkt nichts sagen konnte. Der Vize-Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Kretschmer, forderte in einer Mitteilung einen fairen Umgang mit der Ministerin. Es sei höchste Zeit, dass die Uni Düsseldorf "unabhängigen Expertenrat" einhole.

Doch auch die Opposition zeigt sich bisher erstaunlich zurückhaltend. Im Gegensatz zum Fall des früheren Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg, der relativ schnell dazu gedrängt wurde, sein Amt niederzulegen, sehen Politiker von SPD, Grünen und Linken den Fall Schavan offenbar als weniger eindeutig an - und wollen das Ergebnis der Doktorarbeits-Prüfung abwarten. Das hat sich auch mit der Einleitung des Verfahrens nicht geändert. Schavan scheint trotz des deutlichen Plagiatsverdachts fest auf ihrem Posten zu sitzen.

Wie reagiert ihr Kreisverband?

Die Entscheidung der Universität Düsseldorf kommt für die CDU-Politikerin zu einem ungünstigen Zeitpunkt - könnte man zumindest denken. Denn an diesem Freitag, dem 25. Januar, entscheidet die Parteibasis in ihrem Wahlkreis Ulm/Alb-Donau darüber, ob sie Schavan zum dritten Mal als Kandidatin für den Bundestag nominiert. Die Ministerin hat betont, auf jeden Fall antreten zu wollen - unabhängig vom Votum der Uni. Ein begründeter Plagiatsverdacht ist jedoch nicht gerade eine Empfehlung.

Trotzdem scheint Schavan von Seiten des Kreisverbandes nichts befürchten zu müssen. Ganz im Gegenteil: Die Unterstützung für die CDU-Frau ist hier so groß wie nie zuvor. Durch energische und erfolgreiche Arbeit für ihren Wahlkreis sei es der Bildungsministerin gelungen, sich die Rückendeckung der Ulmer CDU zu sichern - Plagiatsvorwürfe hin oder her, schrieb die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. So habe Schavan unter anderem Investitionen im Wissenschaftsbereich in die Stadt geholt. "Wir stehen voll und ganz zu der Kandidatin", sagte Kreisverbandschef Paul Glökler der Nachrichtenagentur dpa zufolge.

Tritt Schavan von sich aus zurück?

Im Moment ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass Schavan das Amt der Bildungsministerin von sich aus abgibt. In einer ersten Reaktion auf die Düsseldorfer Entscheidung betonte sie einmal mehr, dass ihre Doktorarbeit kein Plagiat sei. Sie sei davon überzeugt, "dass die unbegründeten Plagiatsvorwürfe ausgeräumt werden", sagte Schavan in Berlin. Schavan hatte eine Täuschungsabsicht stets bestritten und angekündigt, sie werde im Fall einer Aberkennung des Doktortitels dagegen vorgehen. Auch als Ende 2012 Rücktrittsgerüchte kursierten, trat sie diesen energisch entgegen und betonte: "Ich möchte Ministerin bleiben über die Bundestagswahl hinaus."

Die Bildungsministerin gibt sich also bislang kämpferisch, doch vor Überraschungen ist niemand gefeit. In Hinblick auf die Bundestagswahl in diesem Jahr könnte sich Schavan vielleicht doch noch zu einem Rücktritt entschließen. Denn ein langwieriges Plagiatsverfahren und der schwelende Verdacht könnten - ganz ungeachtet vom Ausgang - zu einer Belastung für ihre Partei werden.