Dieser Spruch, warum noch dieser Spruch? Der britische Grenzpolizist war mit der Prozedur schon durch. Er hatte Stephanie Forkel nach ihrem Pass gefragt, hatte ihr Auto und Kennzeichen überprüft. Britischer Pass, britisches Kennzeichen, alles echt. Ihr Englisch aber ist nicht akzentfrei. Forkel erklärte ihm, sie habe sich einbürgern lassen, sie ist Deutsch-Britin. "Heutzutage lassen die auch jeden ins Land", sagte der Grenzpolizist.

So erzählt es Stephanie Forkel, sie forscht und lehrt am King's College London zur Behandlung von Schlaganfall- und Krebspatienten. "Die Stimmung hat sich sehr gewandelt nach dem Brexit-Referendum", sagt sie. "Man fühlt sich nicht mehr willkommen als Ausländer", sagt Rainer Klages, auch er forscht und unterrichtet in London, an der Queen-Mary-Universität. Seit Mai arbeitet er für ein halbes Jahr als Gastprofessor an der TU Berlin. Dann aber, sagt der Mathematiker und Physiker, müsse er wieder zurück.

Der Brexit könnte den Zugang zu Forschungsmilliarden kappen

Die Temperatur des Mitmenschlichen ist nur ein Problem, das der Brexit der britischen Wissenschaft bereitet. Denn eine Scheidung ohne Vertrag, wie der neue Premier Boris Johnson sie für Ende Oktober ansteuert, hätte für die Wissenschaftler auf der Insel gravierende Folgen. Bei einem harten Brexit wird der Zugang versperrt zu milliardenschweren Förderquellen der EU für Forscher und deren länderübergreifende Projekte. Großbritannien könnte mehr als eine Milliarde Pfund Fördergeld verlieren, insbesondere im EU-Programm Horizon 2020 und dem Nachfolgeprogramm Horizon Europe. Hinzu kommt die Unsicherheit für die Forscher selbst, viele kommen aus dem Ausland, jeder sechste Mitarbeiter an Hochschulen und Forschungsinstituten kommt aus anderen EU-Ländern. Dürfen sie bleiben? Wird es eine aufwendige, gar demütigende Visaprozedur geben?

Wie stark der Brexit-Kurs die Forscher aufbringt, ist auch Johnson nicht ganz entgangen. Vergangenen Donnerstag fuhr er eigens in eine Forschungsanlage bei Oxford, um große Rettungspläne vorzustellen, seine "Vision, das Vereinigte Königreich als Supermacht der Wissenschaft zu festigen". Es werde vereinfachte Visa-Regeln für die klügsten und besten Forscher geben, sagte Johnson, britische EU-Förderanträge, die durch den Brexit Makulatur werden, sollen automatisch von heimischen Fördereinrichtungen übernommen werden. Großbritannien habe eine "stolze Geschichte an Innovationen", die Wissenschaftsgemeinde habe nun eine "riesige Entwicklungsmöglichkeit".

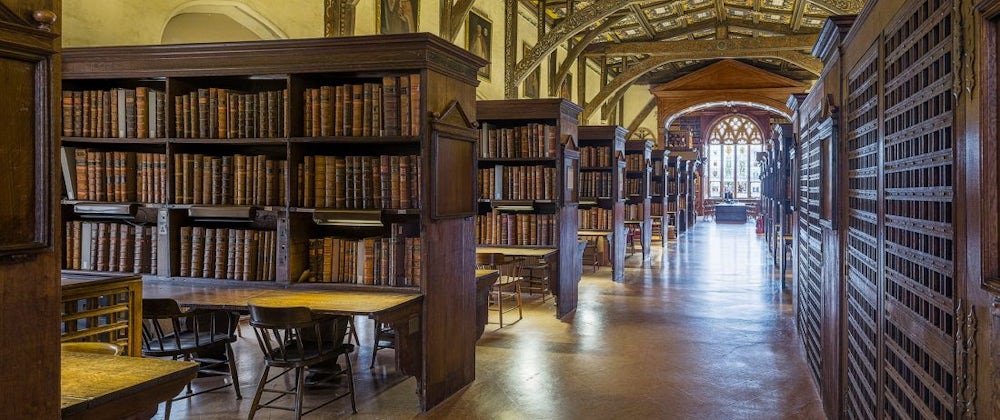

Das alles klingt dick aufgetragen, richtig aber ist: Die Forschungsinstitute und Universitäten zählen zu den großen Stärken des Landes, Oxford und Cambridge genießen immer noch Weltruf, Briten forschen in etlichen Disziplinen an der Weltspitze mit. Für Dozenten und Studierende stehen vielerorts Bibliotheken und Hörsäle bereit, die an die wunderbare Welt der Harry-Potter-Filme erinnern (einzelne Szenen wurden in Oxford gedreht). Und in denen weltweit vernetzte Professoren luxuriös kleine Gruppen von Studierenden betreuen. Der Brexit aber, insbesondere einer ohne Vertrag, droht nicht nur den Handel mit der EU, die Londoner Großbanken und den Friedensprozess in Nordirland zu beschädigen, sondern auch die Wissenschaft auf der Insel. Und das trotz der Versprechen von Boris Johnson.

Davon sind jedenfalls führende Forscher überzeugt. "Der größte Teil unserer Gemeinschaftsprojekte findet mit EU-Partnern statt. Bessere Visa-Regeln an sich werden die Brüche, die ein harter Brexit in der Wissenschaft verursacht, nicht ausgleichen", sagte Venki Ramakrishnan der Süddeutschen Zeitung. Der Nobelpreisträger in Chemie ist Präsident der Royal Society, einer der großen britischen Wissenschaftsorganisationen. Andere Forscher ließen ihren Frust noch deutlicher durchblicken. "Wissenschaftler sind keine Idioten", sagte der Physikprofessor Andre Geim mit Blick auf die Regierungspläne der Times. "Sie wissen, dass Unruhe für viele Jahre unabwendbar sein wird." In seiner Rede hatte Johnson ausgerechnet den Nobelpreisträger Geim zuvor als Beispiel für britische Stärke und Weltklasseforschung angeführt. "Der Nutzen, an den europäischen Programmen teilzuhaben, geht weit über das Geld hinaus", sagte der Biochemiker Paul Nurse, auch er ein Nobelpreisträger.

Die toxische Mischung aus Fremdenfeindlichkeit, drohenden Kürzungen und Unsicherheit über den künftigen Rechtsstatus treibt offenbar bereits Forscher aus dem Land. Wie viele abwandern, oder wie viele etwa von Großbritannien nach Deutschland wechseln, wird nicht flächendeckend erfasst.

Und doch gibt es Zahlen, die zeigen, dass der anstehende Brexit auch an den Forschern nicht spurlos vorbeigeht. Erste Adresse für Spitzenforscher, die aus dem Ausland nach Deutschland wechseln wollen, ist oftmals die Humboldt-Stiftung in Bonn, sie vergibt Stipendien und Preise, mit denen Wissenschaftler in Deutschland arbeiten können. Im Programm, das sich an Promovierte bis hin zu Professoren wendet, pendelte die Zahl der Bewerber aus dem Vereinigten Königreich jahrelang um die 80, im Jahr der Brexit-Abstimmung 2016, als die Bewerbungen schon gelaufen waren, zählte man 70. Im Jahr darauf bemühten sich 119 um einen Platz und auch für dieses Jahr erwartet die Stiftung etwa 100 Bewerber - ein Fünftel mehr als in der Vor-Brexit-Zeit. Dabei geht es um Bewerbungen aus Großbritannien, egal ob dies Briten, Deutsche oder Inder sind. "Auffällig ist der Anstieg der Bewerbungen von nicht-britischen Europäern" aus dem Vereinigten Königreich, erklärt die Humboldt-Stiftung.

Von 19 auf 27 Prozent

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei dem Programm, das sich nur an Professoren wendet, die sogenannten Humboldt-Professuren. In den Jahren 2014 bis 2016 kam knapp jeder fünfte (19 Prozent) der Nominierten von der Insel, in den Jahren 2017 bis 2019 mehr als jeder Vierte (27 Prozent). "Es gibt nach wie vor eine Abwanderungstendenz aus Großbritannien", sagt Enno Aufderheide, der Generalsekretär der Humboldt-Stiftung. Man stelle ein gesteigertes Interesse aus dem Königreich fest, "Brexit ist ein Thema", sagt auch Anne Schreiter, Geschäftsführerin der German Scholars Organization, der Berliner Verein berät weltweit Wissenschaftler, die in Deutschland Karriere machen wollen. Und die Technische Universität München erklärt, sie habe in diesem Jahr gerade die fünfte Zusage für eine Professoren-Berufung aus Großbritannien erhalten, 2015 und 2016 waren es noch jeweils zwei gewesen. Das kann Zufall sein - oder den Trend widerspiegeln.

Stephanie Forkel spürt bereits, wie die große Politik an ihrem Institut Spuren hinterlässt. "In meinem Bereich wird viel von der EU finanziert", sagt sie. Die Uni-Leitung hat ihr bereits mitgeteilt, dass sie keine Beförderung auf eine feste Stelle erhalte, bis der Brexit geregelt sei. Im kommenden November aber läuft ihr Forschungsprogramm aus - und damit fällt auch ihre Stelle weg. "Es sind schon einige weggegangen, auch wegen des Brexit", sagt sie. "Ich schätze, mindestens ein Drittel von uns ist bereit, anderswo weiterzumachen", sagt Rainer Klages.

Enno Aufderheide sieht mit Bedauern, dass die Bande zu den britischen Kollegen bald loser werden dürften. So können britische Wissenschaftler sich im Falle eines Brexits ohne Anschlussregelung nicht mehr auf gemeinsame EU-geförderte Projekte bewerben, mit ihren Anträgen waren sie bisher überdurchschnittlich erfolgreich gewesen. "Die haben extrem starke Wissenschaftler, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten", sagt Aufderheide. "Das ist traurig. Aber auch eine Chance, die wir nutzen müssen", sagt er - um Spitzenforscher nach Deutschland zu holen.

Genau diesen Braindrain befürchten die britischen Wissenschaftseinrichtungen, auch wenn Royal-Society-Chef Ramakrishnan bisher von nur "anekdotischen Belegen" spricht - man höre Geschichten über abwandernde Wissenschaftler, belastbare Zahlen gibt es aber auch im Königreich noch nicht. Seine Organisation aber warnt, die Forscher in Großbritannien kämen aus aller Welt und arbeiteten mit Kollegen quer über den Globus zusammen. "Sie haben gute Möglichkeiten, ihre Karrieren anderswo fortzusetzen." Und die neuen Förderpläne des Premiers? "Ich hoffe, diese sind aufrichtig", sagt Ramakrishnan. Auch er hat jedoch im Blick, wie großflächig Boris Johnson gerade Versprechen abgibt, um die Angst vor einem harten Brexit zu zerstreuen. Aber wenn es dann an vielen Stellen wirtschaftliche Probleme gebe und die Regierung vielen Branchen helfen müsse, dann sei doch die Frage: "Können sie uns helfen? Davor fürchten wir uns", sagt Ramakrishnan.

"Bei den britischen Forschern spürt man Wut"

Zusammen mit anderen führenden Wissenschaftlern versucht er seit Jahren immer wieder, Einfluss zu nehmen auf die Brexit-Politik, mit Appellen, Briefen an die Premierminister und den EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, mit Aufsätzen und Faktensammlungen, ganz nach Art der Wissenschaftler. Deren Sorgen scheinen in der Debatte allerdings eher am Rande zu interessieren. "Bei den britischen Forschern spürt man Wut. Sie sind wütend auf eine verlogene Politik. Aber auch frustriert, dass sie die Lügen der Brexit-Kampagne nicht entlarven konnten. Man fühlt sich machtlos", sagt der Humboldt-Generalsekretär Aufderheide.

Boris Johnson verschärfe mit seinem kompromisslosen Brexit-Kurs die Lage, sagt Rainer Klages. Deutschland müsse da gar nicht groß um Forscher aus Großbritannien werben, "es gäbe genug, die kommen wollen - es gibt bloß keine Jobs", sagt der Mathematikprofessor. "Wir haben begonnen, uns umzusehen", sagt Stephanie Forkel. Sie wird das Land aller Voraussicht nach verlassen, nach 13 Jahren in Großbritannien. Sie hat bereits ein Angebot - aus Frankreich.