Die Geschichte wird zeigen, ob diese Rede als Neuerfindung, Wiederauferstehung oder verborgener Anfang vom politischen Ende Hillary Clintons gelten wird. Zumindest aber ist der Auftritt der ehemaligen Außenministerin historisch und für den weiteren Wahlkampf wegweisend.

"Ich stehe hier als Tochter meiner Mutter und Mutter meiner Tochter, und ich könnte stolzer nicht sein", sagt Clinton, nachdem sie die Nominierung zur ersten Präsidentschaftskandidatin einer großen US-Partei unter gewaltigem Jubel angenommen hat. "Wenn eine Barriere in Amerika durchbrochen wird, ist der Weg für alle frei."

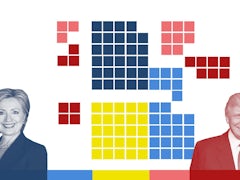

Hillary Clinton nimmt ihre Wahl zur Präsidentschaftskandidatin an. Ihre Rede ist der Höhepunkt, dem die Delegierten vier Tage lang entgegengefiebert haben.

Das ist der historische Teil ihres Auftritts am letzten Abend des Demokraten-Parteitags. Das Wegweisende steckt in der Rhetorik und der Inszenierung der vergangenen Tage, die in der Rede der 68-Jährigen kulminieren.

Wer ist Hillary Clinton? Die Demokraten selbst haben diese Frage in Philadelphia aufgeworfen. Denn während das Wahlvolk in der Dauerwerbesendung mit dem Titel "Nominierungsparteitag" normalerweise die Kandidaten kennenlernt, glaubt die Nation, die ehemalige First Lady allzu gut zu kennen - und mehr als die Hälfte der US-Bürger meint das nicht als Kompliment.

Die Botschaft vom unamerikanischen Trump

Das Ehepaar Obama, Clintons Ehemann Bill, Joe Biden - sie alle haben in den vergangenen Tagen erstaunliche Reden gehalten, um die "echte" Hillary Clinton zum Vorschein zu bringen: Stringent in ihren Überzeugungen, warm in ihrer Menschlichkeit, kollegial in ihrer Meinungsfindung und konsequent in ihren Entscheidungen - und das vom heimischen Wohnzimmer bis zum Zentrum der Macht.

Clinton kommt in ihrem Auftritt die Aufgabe zu, dieses Porträt nun mit Persönlichkeit und politischen Ideen auszufüllen und dabei rhetorisch nicht völlig abzufallen. Zunächst einmal muss sie dafür der innerparteilichen Opposition die Hand reichen. "Ich will, dass ihr wisst, dass ich euch gehört habe", ruft sie den Anhängern ihres einstigen Gegners Bernie Sanders zu, "eure Sache ist unsere Sache."

Sie verspricht, mit dem Senator aus Vermont gemeinsam an einem gebührenfreien Studium für die Mittelschicht zu arbeiten. Einigen seiner Anhänger ist das nicht genug, doch die Mehrheit der Halle übertönt die Zwischenrufe stets mit "Hillary, Hillary"-Rufen.

Vor 144 Jahren bewarb sich Victoria Woodhull für das Amt. Hillary Clintons vergessene Vorgängerin predigte freie Liebe und wollte einen Schwarzen zu ihrem Stellvertreter machen.

"Es gibt zu viel Ungleichheit. Es gibt zu wenig soziale Mobilität. Zu viel Stillstand in Washington. Zu viele Bedrohungen zu Hause und im Ausland", gibt die Politikerin zu, "aber seht euch die Stärken an, mit denen wir diesen Herausforderungen begegnen." Und hier beginnt die Erzählung, in der auch Donald Trump als ständiger Widerpart vorkommen wird.

Sie kritisiert nicht nur Trumps fehlende Pläne - wie schon Obama, Biden und andere stellt sie ihn als unamerikanisch dar, als abgehobenen Außenseiter, der den Geist der USA nicht verstehe. Der Republikaner verspricht seit dem Parteitag in Cleveland, alles alleine zu lösen. "Ehrlich? Vergisst er nicht die Truppen, die Feuerwehrmänner, die Ärzte, Krankenschwestern, Lehrer, Firmengründer, Mütter?"

Und weiter: "Wir Amerikaner sagen nicht 'Ich alleine finde Lösungen.' Wir sagen 'Lass uns gemeinsam Lösungen finden.'" Das Land brauche die Energie, den Einsatz und Ehrgeiz jedes Einzelnen. Nach dem Attentat auf die Polizisten in Dallas hätten sich 500 Menschen bei der Polizei beworben, genau das sei der amerikanische Geist.

Der Terminplan meint es gut mit der Kandidatin, denn ihre ungewöhnlich starke Rede kann den Kontrast zur Trump-Erzählung vom kaputten Amerika aus der vergangenen Woche setzen. Die düstere Rhetorik des Geschäftsmanns kontert sie mit dem Roosevelt-Zitat "Wir haben nichts zu fürchten, außer der Angst selbst."

Den Gegenkandidaten verspottet sie mit Einzeilern wie "Einem Mann, den du mit einem Tweet aus der Fassung bringen kannst, solltest du keine Atomwaffen in die Hand drücken." Statt einer Mauer werde sie eine florierende Wirtschaft bauen und gemeinsam mit den Verbündeten den Terror bekämpfen, statt sich zu isolieren und Religionen zu diskriminieren.

"Ich verstehe, dass einige Menschen nicht wissen, was sie von mir halten sollen", gibt die ehemalige First Lady zu und betont die bescheidenen Wurzeln ihrer Familie und ihren politischen Einsatz für bessere Bildungschancen. Für die Linken hat sie höhere Steuern für Wall Street und Superreiche im Gepäck, für die Rechte kleine Botschaften der Rechtfertigung. "Ich will euch nicht die Waffen wegnehmen", sagt sie an Gegner strengerer Schusswaffengesetze gewandt, "ich will nur nicht, dass ihr von jemandem erschossen werdet, in dessen Hände niemals eine Waffe gehört hätte."

Mehr noch als an den vorigen Tagen, als das Narrativ von der bunten, progressiven Koalition dominierte, präsentieren Clinton und ihre Partei einen Patriotismus moderater Prägung. Vor ihr traten Veteranen, Angehörige von ermordeten Polizisten und die Eltern eines getöteten muslimischen US-Soldaten auf, die auf der Bühne die Verfassung wütend schwenkten und Donald Trump "Haben Sie überhaupt die Verfassung gelesen?" fragten.

Auch die Demokraten stehen für staatliche Autorität und klassischen Amerikanismus, lautet die Botschaft. Nicht allen in der Halle gefällt das, wie Zwischenrufe wie "Keine Kriege mehr" oder "Black Lives Matter" belegen.

Die Inszierung überdeckt Widersprüche - vorerst

Hinter der freundlich-bombastischen Inszenierung verschwinden solche Differenzen, genau wie die Rede die Widersprüche verdeckt, die sich aus Biografie und Großspender-Nähe ergeben. Aus dem change von Obama ist eine Selbstverpflichtung zum safe change, also der sicheren Veränderung geworden. Angesichts der revolutionären Demagogie Donald Trumps wundert dieser Rollentausch nicht, verdeckt aber auch den starken Bezug Clintons zum Status quo in einer Zeit, die Antworten verlangt.

Ohnehin scheint es angesichts Clintons von Kontroversen und Skandalen gesprägter Vorgeschichte wahrscheinlicher, dass die Amerikaner wieder ihrem Land vertrauen, als dass sie der Demokratin neben ihrer Stimme auch noch ihre Sympathien geben. Im November könnte das allerdings schon genug sein.