Es kommt nicht so häufig vor, dass ein Gericht die Konsequenzen der eigenen Urteile besichtigen kann. Deshalb war es für die Richter des Bundesverfassungsgerichts schon interessant, sich die Spätfolgen der legendären Numerus-clausus-Entscheidungen ihrer Vorgänger einmal ganz genau anzuschauen. Damals, in den Siebzigerjahren, hatte das Gericht den hehren, sozialliberal beseelten Anspruch formuliert, dass jeder Abiturient zumindest die Chance auf einen Studienplatz seiner Wahl haben müsse.

Was heute, im Jahr 2017, aus dieser Chance geworden ist, trug Vizepräsident Ferdinand Kirchhof an diesem Mittwoch gleich zu Beginn einer Anhörung vor: Die Chance bestehe darin, dass man nach einer Wartezeit von 14 bis 15 Semestern dann doch noch einen Studienplatz bekomme. Es sei denn, man hat einen Schnitt, der ganz nah bei 1,0 liegt.

Der Erste Senat des Gerichts wird sich, auch das wurde gleich von Beginn an klar, sehr grundsätzlich mit der Frage der Chancengerechtigkeit befassen - angesichts eines immer enger werdenden Flaschenhalses. Fast 62 000 Bewerber drängen sich nach Kirchhofs Worten inzwischen auf fast 11 000 Medizin-Studienplätze; 1972, im Jahr des ersten NC-Urteils, seien es noch 3000 Plätze für 11 000 Bewerber gewesen.

Wie werden die Bewerber derzeit ausgewählt? Was könnte sich nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ändern? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Geklagt hatten eine Bewerberin aus Schleswig-Holstein und ein Bewerber aus Hamburg, die mit Abinoten von 2,0 und 2,6 trotz längerer Wartezeit und Zusatzausbildung im Gesundheitssektor nicht zugelassen worden waren. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte mit einem sehr ausführlichen Beschluss das Bundesverfassungsgericht angerufen; es hält das derzeitige Vergabesystem für verfassungswidrig. Zentral vergeben werden die Studienplätze für Human-, Zahn- und Tiermedizin sowie Pharmazie.

Im Verlauf der Verhandlung wurde immer deutlicher: Der Senat wird das derzeitige Vergabeverfahren detailliert unter die Lupe nehmen. Konsequenzen könnte das etwa für die leidige Wartezeit haben. Derzeit werden 60 Prozent der Plätze über ein hochschuleigenes Verfahren vergeben, weitere 20 Prozent nach der Abinote - und das verbleibende Fünftel nach Wartezeit. Aus Sicht des Gerichts wirft die immer länger werdende Wartefrist die Frage auf, ob es noch mit dem Sozialstaatsprinzip vereinbar ist, wenn man länger wartet als studiert.

Wie soll man die besten Bewerber herausfiltern?

Überdies ist die Warterei eher kontraproduktiv. Wer länger auf den Studienbeginn warten müsse, erziele im Schnitt schlechtere Resultate, sagte Heyo Kroemer, Präsident des Medizinischen Fakultätentags. "Die Studienabbrecherraten steigen, je älter die Bewerber werden", bestätigte auch Isabel Molwitz von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden.

Ebenso einhellig bekräftigten die Experten freilich die Aussagekraft der Abiturnote. Ob ein Einserschüler am Ende wirklich ein guter Arzt werde, lasse sich zwar nicht vorhersagen, sagte Martina Cadmon von der Universität Augsburg. Aber aus dem besten Abiturienten würden in der Regel auch gute Medizinstudenten, zumindest im ersten Teil des Studiums. Allerdings merkten die Fachleute an, dass die Abiturnoten immer besser würden und ihre Aussagekraft dadurch sinke; 2006 lag der allgemeine Schnitt bei 2,52, im Jahr 2015 bereits bei 2,4. Und Heinrich Wottowa vom Deutschen Hochschulverband gab zu bedenken, dass die absolute Konzentration des Schülers auf einen 1,0-Schnitt den zwischenmenschlichen Fähigkeiten nicht unbedingt dienlich sei.

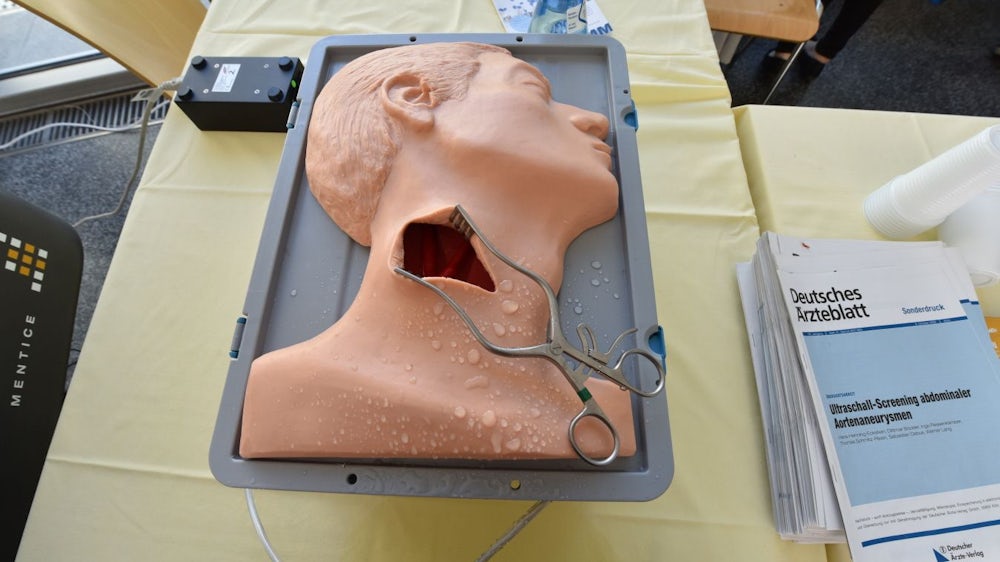

Tausende angehende Studierende haben kürzlich den Medizinertest absolviert. Wie steht es um Ihre Kenntnisse in Anatomie, Physiologie und Mathematik. Testen Sie Ihr Wissen!

Darf man die Auswahl der Studenten den Hochschulen überlassen, fragt Karlsruhe

Die Diskussion kreiste also um die Frage, wie man die besten Bewerber herausfiltert. Gute Erfahrungen haben die Hochschulen offenbar mit dem TMS gemacht, dem Test für Medizinische Studienplätze. An der Universität Lübeck etwa kann man mit einer solchen fachspezifischen Prüfung den Notenschnitt um 0,4 anheben. Oder die Auswahlgespräche: Wolfgang Hampe vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf schilderte ausführlich ein aufwendiges Verfahren aus mehreren Kurzinterviews, dem ein Teil der Bewerber unterzogen wird. Alles verheißungsvolle Ansätze - nur warf der Senat die Frage auf, ob man das den Hochschulen überlassen dürfe. Oder ob nicht doch der Gesetzgeber genau vorschreiben müsse, nach welchen Kriterien die Bewerber zugelassen werden. Immerhin gehe es hier doch um die Grundrechte der angehenden Studenten, sagte Richter Andreas Paulus.

Max-Emanuel Geis, Vertreter der Bundesländer, versuchte zwar immer wieder, namentlich den Spielraum der Hochschulen bei der Studienzulassung hervorzuheben. Doch aus den Fragen der Richter wurde deutlich, dass sie den verfassungsrechtlichen Anspruch auf "Teilhabe" am Studium deutlich stärker gewichten als die Autonomie der Hochschulen. Soll heißen: Was gerecht ist, kann nicht allein ins Belieben der Unis gestellt werden. Doch auch wenn die Richter - ein Urteil wird bis Ende des Jahres erwartet - ein gerechteres Verfahren vorgeben: Den "Flaschenhals" aus zu wenigen Plätzen und zu vielen Bewerbern werden sie nicht beseitigen. Zusätzliche Studienplätze wird auch Karlsruhe nicht schaffen.