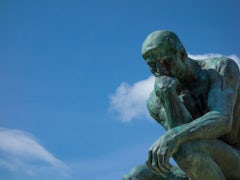

Wer sich nicht vor Strafe fürchtet, wird skrupellos, fand Platon. Vor 2400 Jahren schrieb der Philosoph die Parabel vom Schafhirten Gyges. In einer Höhle findet der Hirte einen goldenen Ring, der ihn unsichtbar macht. Sofort verfällt er der Macht des Rings, marschiert zum Herrscherpalast, verführt die Königin, tötet den König und reißt das Königreich an sich. Platon geht es um die Frage: Kann man Menschen vertrauen? Seine Antwort: Keiner sei "von solch eiserner Natur, dass er unumstößlich gerecht bleibt". Jeder würde, wie Gyges, von der Macht verführt werden.

Vertrauen steckt derzeit in einer Krise. Wohin man auch blickt, schwindet das Vertrauen - in die Finanzindustrie, die EU, die Demokratie, die Medien. Das Problem betrifft auch die digitale Welt: Der Technologiekonzern IBM sprach 2015 vom "Ende des Vertrauens" im Internet. Das Netz sei ursprünglich auf Vertrauen gebaut gewesen. Doch nach den Enthüllungen von Edward Snowden über den US-Geheimdienst NSA sei "offensichtlich, dass es mit Vertrauen im Internet vorbei ist".

Ein noch schärferer Angriff auf das Vertrauen geht von den Vordenkern der Digitalwährung Bitcoin aus. Anders als Währungen wie der Euro oder der Dollar kommt Bitcoin ohne Notenbank aus, die den Wert der Münzen, Scheine und Bankguthaben garantiert - und der man somit vertrauen muss, dass sie ehrlich agiert. Satoshi Nakamoto, der anonyme Erfinder von Bitcoin, sah im Vertrauen, das man den Notenbanken entgegenbringen müsse, ein "Grundproblem".

Wenn die Krypto-Währung abstürzt, brauchen Investoren jemanden, der gut zuhört. Ein Hotline-Betreiber sagt: "Wir haben keinen einzigen Scherzanruf erhalten."

"In Cryptography We Trust"? Bitte nicht

Anstelle einer zentralen Notenbank setzt Bitcoin eine technische Lösung. Man kann sich Bitcoin wie ein sehr langes Buch voller Überweisungen vorstellen. Darin steht, wer an wen Geld geschickt hat und wie viel. Diese Datenbank, genannt Blockchain, ist auf den Festplatten von sehr vielen Bitcoin-Besitzern gespeichert, und wird permanent mit allen neuen Überweisungen fortgeschrieben. Das Buch stellt also eine Art gemeinsame Bestandsaufnahme dar, wer was besitzt.

Dadurch ist es praktisch unmöglich, einen neuen Bitcoin ins System zu schmuggeln, der Betrug würde sofort erkannt. Der ganze Prozess wird von einem Algorithmus gesteuert und mithilfe von Verschlüsselungstechnik abgesichert. Vertrauen zu einer einzelnen Organisation ist somit nicht mehr nötig, solange man glaubt, dass die Technik an sich funktioniert. Mit Slogans wie "In Cryptography We Trust" feiert die Bitcoin-Gemeinde das als Fortschritt, in Abgrenzung zu "In God We Trust", das auf Dollarnoten steht. Dahinter steckt der Glaube, dass Vertrauen ein Problem darstellt, das eine technische Lösung erfordert. Etwas Antiquiertes, Analoges müsse durch etwas Modernes, Digitales ersetzt werden.

Aber ist das Prinzip des Vertrauens wirklich so schlecht? Die neuseeländische Ethikerin Annette Baier zum Beispiel lobt die "akzeptierte Verwundbarkeit" zwischenmenschlicher Vertrauensbeziehungen. Vertrauen hieße, sich dieser Verwundbarkeit bewusst zu werden, aber in dem Wissen, dass es sich um ein "gutes Risiko" handelt, das es einzugehen lohnt. Denn werde das Vertrauen nicht gebrochen, gerate ein positiver Kreislauf in Gang, der stabile Beziehungen und Kooperation erst ermögliche, schreibt Baier. Jeder Paartherapeut wird bestätigen, dass von gegenseitiger Kontrollwut geprägte Beziehungen kaum lange gutgehen. Das Gleiche gilt auch für die Gesellschaft als Ganzes. Der Staatstheoretiker John Locke erkannte, wie wichtig das Vertrauen der Bürger in den Staat ist. Der Naturzustand, der "Krieg aller gegen alle", könne erst überwunden werden, wenn man einer höheren Instanz vertraue statt dem eigenen Schwert, meinte Locke.

Es gibt auch ein ökonomisches Argument, das für das Prinzip des Vertrauens spricht: Es ist extrem effizient. Einer der Väter der modernen Ökonomie, John Stuart Mill, beobachtete im 19. Jahrhundert, dass viele englische Kaufleute ihre Geschäfte abwickelten, ohne dabei ein einziges Schriftstück auszutauschen. Sie wussten einfach, dass auf das Wort ihrer Geschäftspartner Verlass war. Ihre eigene Integrität ersparte den Händlern enorm viel Zeit, Probleme und Ausgaben, etwa für Anwälte. "Der Vorteil der Menschheit, einander zu vertrauen, durchdringt jeden Spalt und jeden Winkel des menschlichen Lebens", befand Mill 1891.

Praktisch die gesamte Geschäftswelt ist heute auf Vertrauen ausgerichtet, allen voran das Bankensystem. Geschäftsbanken müssen nur wenige Prozent der ihnen anvertrauten Guthaben tatsächlich vorhalten, den Rest können sie weiterverleihen. Das System funktioniert aber nur, solange die Kunden der Bank vertrauen, dass diese sorgsam mit den Einlagen wirtschaftet.

In der Finanzkrise ab 2007 wurde sichtbar, was passiert, wenn dieses Vertrauen erodiert. Die Bank Lehman Brothers ging nicht zuletzt deshalb pleite, weil plötzlich viele Geschäftspartner und Kunden der Bank ihr Vertrauen entzogen, was der Bank den Todesstoß versetzte. Als niemand den Managern mehr glaubte, zogen Anleger ihr Kapital ab, Gläubiger verweigerten neue Kredite. Der Bankrott setzte eine Kaskade von weiteren Abschreibungen, Verlusten und Pleiten in Gang. Daher ist es vor allem im Geldsystem so wichtig, das bestehende Vertrauen zu erhalten. Würden alle Kunden auf einmal ihr Geld zurückhaben wollen, wäre praktisch jede Bank sofort zahlungsunfähig. Auch die Notenbanken als Hüter des Geldsystems könnten dies nicht verhindern.

Anhand eines Fotos schätzt eine neue Software ab, welchen ersten Eindruck jemand hinterlässt. Zur Überprüfung der Technik dienten Bilder von Edward Snowden.

Insofern ist es tatsächlich ein Problem, wenn Politiker und Manager leichtfertig Vertrauen verspielen, wie in der Finanzkrise vielfach geschehen. Nicht zufällig wurde Bitcoin auf dem Höhepunkt der Krise Ende 2008 geboren. Erst das steigende Misstrauen gegen Finanzinstitutionen verhalf der Alternativwährung zum Durchbruch. Dennoch ist die Diagnose der Bit-coin-Erfinder falsch. Nicht das Vertrauen an sich ist das Problem - sondern dass während der Wirtschaftskrise der Eindruck entstand (und häufig zu Recht), dass Banker mit einem kalkulierten Vertrauensbruch einfach durchkamen.

Wenn Vertrauen eine positive wirtschaftliche Spirale in Gang setzen kann, dann kann galoppierendes Misstrauen umgekehrt einen Abwärtssog entfalten. Langzeitbefragungen zeigen, dass das Vertrauen von US-Bürgern in ihre Regierung - egal ob republikanisch oder demokratisch kontrolliert - seit dem Jahr 2000 fast konstant gefallen ist. Auch das Vertrauen untereinander ist so gering wie nie zuvor in den vergangenen 40 Jahren.

Was passiert, wenn etwa das Vertrauen innerhalb eines Unternehmens fehlt, hat der Politologe Francis Fukuyama anhand der US-Autoindustrie in den Siebzigerjahren aufgeschrieben. Weil sich Gewerkschaften und Management damals stark misstrauten, handelten sie ein 800 Seiten langes Abkommen aus. Es schrieb den Arbeitern am Fließband exakt vor, wie sie zu arbeiten hätten, und erklärte ihren Chefs, was sie entscheiden durften. Alles war schriftlich geregelt. Sogar die Handbewegungen am Fließband waren en détail vorgegeben. Nicht einmal kurzfristig durften Arbeitnehmer an einer anderen Position aushelfen. Beförderungen orientierten sich nicht mehr nach Leistung, sondern daran, wie lange jemand im Betrieb arbeitete.

Die Flexibilität der US-Autobauer sank auf ein Minimum, Innovationskraft und Produktivität erlahmten. Fukuyama führte das darauf zurück, dass Vertrauen durch formale Regeln ersetzt wurde. Das habe horrende Kosten verursacht, etwa bei der Überwachung der vielen Vorgaben. Abwesenheit von Vertrauen sei daher wie eine Steuer, die Firmen und Staaten mit hohem Vertrauensniveau wie Deutschland nicht bezahlen müssten.

Diese These wird derzeit von Bitcoin bestätigt. Weil die Erfinder der Digitalwährung Banken und anderen zentralen Instanzen misstrauen, muss die Richtigkeit jeder Bitcoin-Überweisung von Tausenden Computern gleichzeitig bestätigt werden. Das verursacht bei jeder Überweisung hohe Transaktionsgebühren von häufig mehreren Dollar. Für kleine Beträge lohnt sich die Kryptowährung schon nicht mehr. Zudem sind die Überweisungen sehr langsam, und auch die Stromkosten des Bitcoin-Netzwerks steigen. Mittlerweile haben sie nach einer Hochrechnung das Niveau von Neuseeland erreicht.

Dennoch wird die Idee, Vertrauen durch Technik zu ersetzen, gerade immer populärer. Einige Programmierer haben erkannt, dass sich mit der zugrunde liegenden Technik von Bitcoin, der Blockchain, noch andere Anwendungen bauen lassen als Digitalgeld. Beispielsweise wäre es möglich, einen "vertrauensfreien" Vertrag auf einer Blockchain zu speichern.

Diese sogenannten "smarten Verträge" könnten etwa das Leasing eines Autos steuern. Das Programm könnte vorsehen, dass man jeden Monat einen fixen Betrag an den "smarten Vertrag" überweist. Bleibt die Zahlung aus, sperrt der smarte Vertrag das Auto zu, bis wieder eine Zahlung eingeht. Da das Programm völlig autonom funktioniert, gibt es keinen Mittelsmann mehr, beispielsweise einen Angestellten bei einer Bank, der die Einhaltung des Kredits überwacht. Bank und Schuldner müssen sich somit nicht mehr vertrauen, stattdessen kontrolliert die Technik alles.

Entwickler träumen davon, nicht nur das Vertrauen in Banken überflüssig zu machen, sondern auch das in Anwälte, Notare, Richter. Es gibt Entwürfe für smarte Verträge, die Spendengelder verteilen und damit selbst das Vertrauen in Hilfsorganisationen abschaffen wollen. Bislang sind diese Programme schlicht zu komplex, als dass Anwender sie verstehen und somit der Technik selbst vertrauen könnten. Stattdessen müssen sie sich nun auf die Programmierer verlassen. Vertrauen wird dadurch nicht ersetzt, nur verschoben. Mag sein, dass sich das irgendwann ändert. Die Entwickler solcher Anwendungen sollten allerdings bedenken, dass der Preis, Vertrauen aus Transaktionen auszuschalten, ziemlich hoch ist.

Auf Platon können sich die Feinde des Vertrauens nicht berufen. Gyges' Geschichte ist als Dialog verfasst und spiegelt daher kaum Platons eigene Position wider. Weiter hinten im Buch schreibt er, es sei "für die Seele das Beste, dass sie gerecht handeln müsse, mag der Mensch nun den Gygesring haben oder nicht."