Pharmafirmen fackeln meist nicht lange. In der Regel schaffen es Studierende der Medizin kaum bis ins sechste Semester, da haben sie schon ihr erstes Geschenk von der Industrie bekommen - ein Lehrbuch etwa oder eine Reise zu einem Kongress. Und oft genug sind den Studierenden die damit verbundenen Probleme gar nicht bewusst, weil ihre Universitäten sie weder vor den Zudringlichkeiten der Pharmakonzerne schützen noch sie im Umgang mit Interessenkonflikten schulen. Das bringt jetzt eine Studie an den Tag, die Mitglieder der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd) und des Netzwerks Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) auf dem Preprintserver Biorxiv veröffentlicht haben.

"An kaum einer medizinischen Fakultät existieren Regeln zum Umgang mit Interessenkonflikten", fasst Sophie Gepp, eine der Autorinnen, das Ergebnis zusammen. "Dabei sind solche Kenntnisse eminent wichtig für eine gute Ausbildung und auch für die Gesundheit der Patienten." So zeigten Forschungsarbeiten, dass Ärzte, die den Umgang mit Interessenkonflikten gelernt haben, vernünftigere Entscheidungen bei der Verordnung von Medikamenten fällen. "Sie verschreiben weniger von den ganz neuen, teuren Präparaten mit einem ungünstigeren Risikoprofil", sagt Gepp.

Für ihre Studie haben die angehenden Ärzte alle 38 deutschen medizinischen Fakultäten angeschrieben. Nur 16 antworteten - und von diesen konnten lediglich zwei auf ein Statut zum Umgang mit Interessenkonflikten verweisen: die medizinische Fakultäten der TU Dresden und die Berliner Charité. Besonders umfassend waren allerdings auch diese Statuten nicht: Sind Geschenke von der Industrie an Mitglieder der Fakultät verboten? Essenseinladungen? Die Teilnahme an Werbeveranstaltungen? Stipendien? Und wird die Offenlegung von Interessenkonflikten ausdrücklich verlangt? Das Statut der TU Dresden bejahte immerhin acht von 13 solcher Fragen, das der Charité drei. Keine der befragten Fakultäten gab allerdings an, dass das Thema Interessenkonflikte expliziter Teil des Studiums sei.

Fortbildungsangebote von Pharmafirmen sind oft attraktiver als unabhängige Veranstaltungen

"Die Studierenden leuchten hier in einen Bereich, der bislang völlig unterbelichtet ist", sagt David Klemperer, der sich bei der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) für Transparenz einsetzt und an der Studie mitgearbeitet hat. Tatsächlich sind Interessenkonflikte von Ärzten ein großes Problem. Gerade an Universitäten arbeiten Mediziner häufig mit Pharmafirmen zusammen, deren Arzneien sie in Studien testen; es gibt Einladungen zu Kongressen, die sich ältere Ärzte nicht leisten wollen und junge nicht leisten können; auch die Fortbildung liegt oft in der Hand der Pharmaindustrie. Die Kurse finden dann in schönen Hotels bei gepflegtem Essen statt und sind damit in den Augen anspruchsvoller Mediziner attraktiver als Veranstaltungen pharmaunabhängiger Anbieter. So kommt es zu finanziellen und ideologischen Verflechtungen, die die Wahrnehmung verzerren; und diese verzerrte Wahrnehmung fließt wiederum in die Lehre ein.

Exklusiv

Der Uni-Professor Eberhard Grube sichert sich Chancen auf den millionenschweren Gewinn einer Firma, deren Produkte er bewertet - und verschweigt den Interessenkonflikt.

Am Ende sind die Entscheidungen von Ärzten auch in Klinik und Praxis - bewusst oder unbewusst - durch Pharmafirmen beeinflusst. "Patienten bekommen dann nicht das für sie beste Medikament, sondern das von der Firma, die den Arzt am besten überzeugt hat", sagt Klaus Lieb, Vorsitzender des AkdÄ-Ausschusses Transparenz und Unabhängigkeit. Zugleich ist die Einsicht vieler Mediziner erschreckend gering. Oft hört man Argumente wie "Geld beeinflusst meine Entscheidung nicht" oder "Ich nehme ja von allen Firmen Einladungen an, das macht mich am Ende wieder unabhängig." Je früher solche Denkmuster entstehen, desto selbstverständlicher werden sie, warnt Wolfgang Wodarg, Vorstand von Transparency Deutschland, einer NGO, die sich gegen Korruption einsetzt. "Deshalb wäre es so wichtig, Studierende möglichst früh im kritischen Umgang mit Interessenkonflikten zu schulen."

Ein Interessenkonflikt selbst ist noch kein Vergehen. Viele Ärzte sind zudem der Ansicht, ohne Zusammenarbeit mit der Industrie könne es keinen Fortschritt geben. Aber die Transparenz ist wichtig, damit Empfehlungen und Studienergebnisse kritisch hinterfragt werden können. Daher verlangt der Weltärzteverband schon seit 2004, dass Ärzte ihre finanziellen Verbindungen zu Firmen "vollständig offenlegen" müssen. In den meisten ernst zu nehmenden Medizinzeitschriften müssen Autoren inzwischen angeben, von welcher Firma sie Geld bekommen, für welche sie als "Berater" tätig sind oder ob sie Aktienanteile halten. Auch auf Kongressen ist es üblich, dass Vortragende zumindest für eine halbe Minute all ihre Geldgeber auflisten.

Doch in der Praxis müssen Ärzte selten mit Konsequenzen rechnen, wenn sie Zuwendungen verschweigen. Das unterstreicht ein Fall am Universitätsklinikum Bonn, über den NDR, WDR und SZ im Februar 2018 berichtet haben. Aus den "Paradise Papers" war damals hervorgegangen, dass der Herzspezialist Eberhard Grube in den Jahren 2001 und 2002 jeweils 100 000 Aktienoptionen des Medizinprodukteherstellers Biosensors erhalten hatte, dessen Geräte er in Studien testete - der Wert damals: knapp eine Million Dollar. In Pressemitteilungen von Biosensors lobte der Professor die Produkte der Firma, die Zuwendungen aber verschwieg er in seinen Publikationen.

Ob das Universitätsklinikum nach den Medienberichten etwas unternommen habe, wollten NDR, WDR und SZ nun vom Ärztlichen Direktor Wolfgang Holzgreve wissen. Er habe sich persönlich um den Fall gekümmert, antwortete Holzgreve. Er sehe zwar keinen Verstoß gegen den Compliance Code seiner Universität, habe Grube aber noch einmal "nachdrücklich aufgeklärt". Außerdem sei der Compliance Code in der Folge überarbeitet worden. Die Nachfrage, was genau verändert wurde, und ob es tatsächlich mit den Statuten vereinbar gewesen sei, dass Professoren Interessenkonflikte im Wert von mehreren Hunderttausend Euro verschweigen, wollte Holzgreve nicht mehr beantworten.

In den USA werden ähnliche Fälle dagegen hart geahndet. So musste der Brustkrebsspezialist José Baselga vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center der Cornell-Universität seine Ämter niederlegen, als 2018 herauskam, dass er in Forschungsartikeln seine finanziellen Bande zur Pharmaindustrie verschwiegen hatte. Anders als in Deutschland haben auch fast alle medizinischen Fakultäten in den USA Statuten zum Umgang mit Interessenkonflikten, schon 2014 waren es 136 von 160.

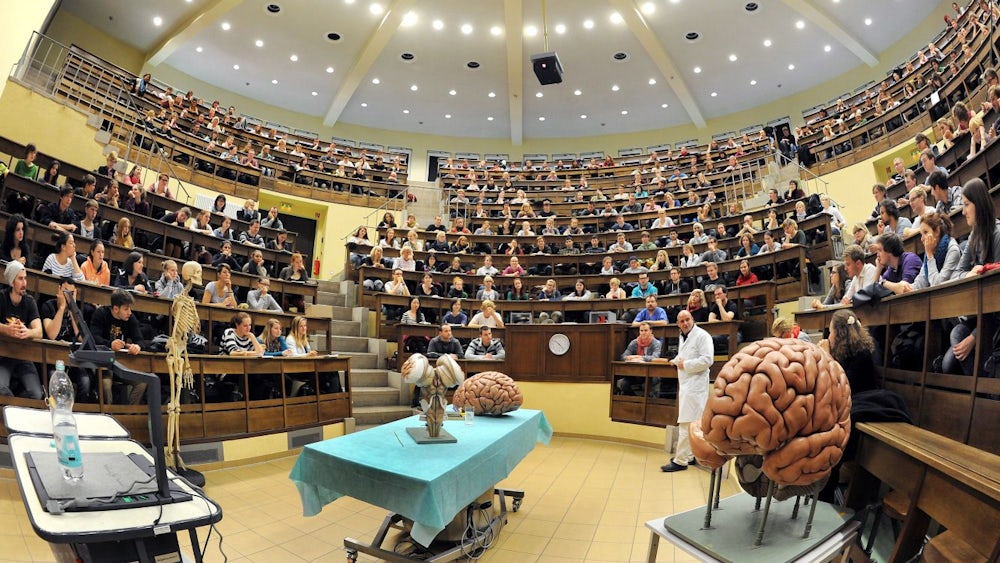

Daran sollten sich deutsche Universitäten ein Beispiel nehmen, sagt Wolfgang Wodarg. Lehrende sollten zudem offen mit den Studierenden über ihre Verbindungen zur Industrie diskutieren. Das fordern auch die Autoren der neuen Studie. "Auf Kongressen zeigen Professoren ihre Interessenkonflikte an, im Hörsaal erzählen sie dieselben Inhalte, verschweigen aber die Geldgeber", beklagt Peter Grabitz, einer der Autoren: "Das muss aufhören." Damit Interessenkonflikte im Medizinstudium deutschlandweit geregelt werden, wollen UAEM und bvmd nun eine Kampagne starten. Ihr Vorbild ist Frankreich: Dort hatte eine Studie 2017 ähnlich schlechte Ergebnisse zutage gefördert wie die aktuelle deutsche. Das sorgte für so viel Aufruhr, dass die Dekane schließlich ein landesweites Statut für den Umgang der medizinischen Fakultäten mit Interessenkonflikten verabschiedeten. Immerhin: Auf Nachfrage von NDR, WDR und SZ beteuerten alle angefragten deutschen Universitäten, dass ihnen das Thema sehr am Herzen liege - und dass sie die Forderungen der Studierenden nur unterstützen könnten.