Ari Awagana stockte der Atem. Im Dezember 2018 stand der Leipziger Afrikanist im Haus von Mahamadou Aboubacar, in der Stadt Zinder im Süden der Republik Niger und konnte nicht recht glauben, was er da hörte und in den Händen hielt. Sein Gegenüber, der höchste Korangelehrte des noch heute existierenden Sultanats von Zinder, reichte ihm ein paar verstaubte Bücher, deren Schrift er teilweise selbst nicht lesen konnte.

Und als Ari Awagana fragte, ob er eventuell den Raum sehen dürfe, aus dem man die Bücher geholt hatte, wurde er durch den Hofkomplex in ein kleines Zimmer geführt. Dort lagen von einer Plane bedeckt auf einem Tisch stapelweise verstaubte Schriften. Einige lugten auch unterm Tisch hervor. Eine Ente brütete darauf. Es gebe da noch einen zweiten Raum mit Büchern, erklärte der Korangelehrte seinem Gast, aber der sei seit 1922 nicht mehr geöffnet worden. Den wolle er dem Wissenschaftler aus Deutschland besser erst am nächsten Tag zeigen.

Ari Awagana schläft unruhig in der Nacht, er ist voller Erwartungen. Denn seit Jahrzehnten forscht er in seiner alten Heimat Niger auf der Suche nach einem großen Fund. Der anerkannte Linguist spricht acht Sprachen, unter anderem Kanuri, Hausa, Zarma, Buduma und Fulfulde. Und seit Jahren verfolgt ihn die Gewissheit, irgendwo dort draußen in der kargen, schönen Sahel-Landschaft, in den Häusern und Palästen der Emire, Sultane und traditionellen Würdenträger müsse es doch noch unentdeckte Archive und alte Schriften geben, die die vielen Wirren, Umbrüche und Kriege der letzten Jahrhunderte überstanden haben.

Voller Erwartungen kommt Awagana am nächsten Tag zurück in das einfache Lehmhaus des Gelehrten. Dass der so lange verschlossene Raum geöffnet werden sollte, hatte sich schnell herumgesprochen, und so warteten noch zwei Dutzend weitere Neugierige auf Ari Awagana und den spannenden Moment. Wie am ersten Tag ist auch Camille Lefebvre dabei, Historikerin vom Pariser Nationalzentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS). Zusammen mit Awagana forscht sie in dem von der Europäischen Union geförderten Projekt "Sprache als Archiv." Nach Zinder, der zweitgrößten Stadt des Landes, waren sie gereist, um an einem Symposium und einer Ausstellungseröffnung teilzunehmen.

Unter Kolonialisten dominierte das Zerrbild vom angeblich unzivilisierten Afrika

Dann der große Moment. Die Beteiligten zwängen sich durch eine kleine, niedrige Tür in den dahinter liegenden zweigeteilten, schummrigen Raum. Darinnen stehen drei große Kisten, "zusammengerolltes Zeugs", sagt Awagana, eine Kalebasse, Amulette. An den Wänden hängen Ledertaschen mit Koranen und anderen Büchern. Der zweite Teil des Raumes steht leer, nur ein geglätteter Lehmboden ist zu sehen. Vielleicht liegt ein Grab darunter.

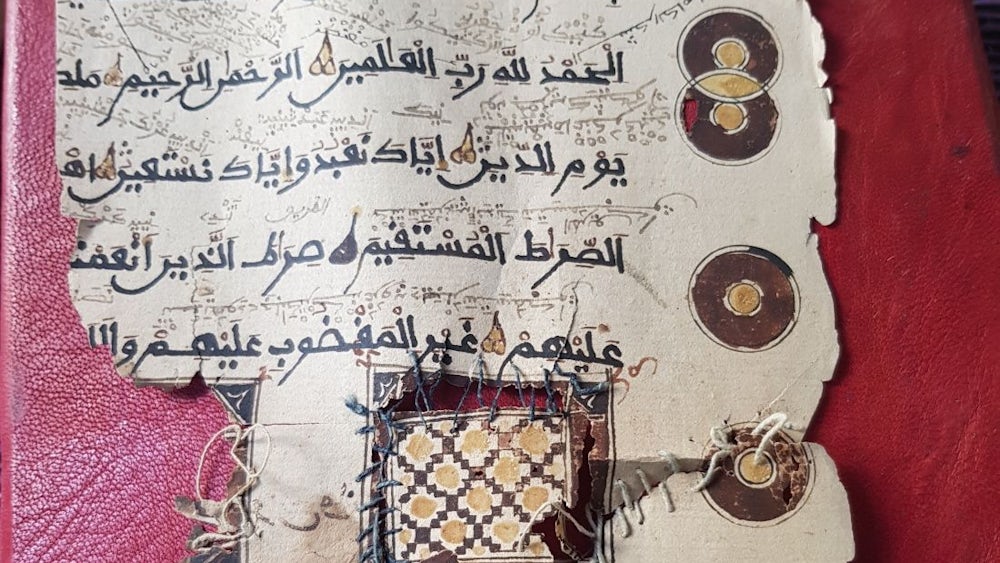

Zwei der verstaubten Kisten werden geöffnet. Bücher und Manuskripte kommen zum Vorschein - in Arabisch, Kanuri und Hausa. Einige Texte sind auf italienischem Papier geschrieben, das wahrscheinlich aus dem 16. oder 17. Jahrhundert stammt. Der Experte schließt das aus dessen Wasserzeichen, den drei Monden.

Ari Awagana ist beseelt, er ahnt, was da vor ihm liegt - obwohl manche Bücher und Seiten zerbrechlich sind, von Termiten zerfressen und nach Schimmel riechen. Doch es ist gut zu erkennen, was für Manuskripte hier vor ihm liegen. Es sind kommentierte Korane und islamische Exegesen, außerdem Vereinbarungen und Protokolle des Sultanats von Zinder, abgeschlossen mit Nachbarstaaten und mit den Franzosen, Handelsverträge der Transsahara-Routen, Verwaltungsdokumente, Rechnungen aus vorkolonialer Zeit, Gerichtsakten über Schulden, eine Klage einer Frau gegen ihren Mann, Korrespondenzen des Herrscherhauses, Texte zu okkulten Wissenschaften.

Doch in größere Aufregung versetzen Ari Awagana die besonderen Schriftzüge auf manchen Manuskripten. Sie gehören zu einer längst gestorbenen Sprache: Old Kanembu, der Gelehrten-Schriftsprache des untergegangenen, einst mächtigen Reiches Kanem-Bornu, dessen Ursprünge im 9. Jahrhundert liegen. Das Sultanat von Kanem und dessen Nachfolger Bornu gehörten zu den frühesten muslimischen Staaten im historischen Zentralsudan. Es erstreckte sich über ein enormes Territorium, das Teile der heutigen Staaten Tschad, Kamerun, Niger, Nigeria und Libyen umfasste.

Einst gab es hier einen regen intellektuellen Austausch mit den großen Gelehrten-Zentren Nordafrikas, Arabiens und Westafrikas. Der Handel entlang der Transsahara-Routen blühte, der Islam etablierte sich und mit ihm die arabische Schrift. Letztere verbreitete sich ähnlich dominant wie das Latein in Europa, und einige afrikanische Völker nutzen die arabischen Schriftzeichen, um ihre eigenen Sprachen zu verschriftlichen, so etwa die Songhay, Hausa oder Kanuri. Bereits im Mittelalter bezeichneten arabische Gelehrte solche afrikanischen Schriften als"Ajami", was übersetzt "Fremde" bedeutet. Mit diesem Namen wollten sie diese Schriftsprachen als unkorrekte, weniger wertvolle Varianten des Arabischen herabsetzen.

Vielleicht hat diese Einstufung mit dazu beigetragen, dass diese afrikanischen Schriftsprachen von westlichen Wissenschaftlern und Sammlern lange Zeit fast völlig ignoriert wurden, obwohl sie Jahrhunderte alt sind und man spätestens seit der Kolonialzeit sicher von ihnen wusste. Doch womöglich fehlte es an Sprachkenntnissen, außerdem gab es eine verbreitete Antipathie gegen den Islam und damit auch gegen die arabische Schrift. Und letztlich dominierte unter den europäischen Kolonialisten lange Zeit das Zerrbild vom unzivilisierten und unkultivierten Afrika, in dem angeblich keine eigenen Schriftsprachen existierten - und in dieses Bild passte auch das Old Kanembu nicht. Dass deutsche Afrikaforscher wie Heinrich Barth, Eduard Ludwig Vogel und Gustav Nachtigal die Gegend im 19. Jahrhundert intensiv bereisten, änderte an dieser Situation nichts.

"Das ist ein großer Schatz, der da in Zinder gehoben wurde. Es handelt sich um ein abgekapseltes Archiv, mit Dokumenten, die uns Rückschlüsse bis weit hinein ins Mittelalter erlauben, über ein Reich und eine Region, die für uns noch im Schatten der Vergangenheit liegen", sagt Dmitri Bondarev. Er ist einer der weltweit renommiertesten Ajami-Forscher. Derzeit arbeitet er als Westafrika-Experte am Zentrum zur Erforschung von Manuskriptkulturen an der Universität Hamburg, zuvor forschte er lange an der renommierten School of Oriental and African Studies in London. Unter seiner Leitung werden derzeit auch die sagenumwobenen Archive von Timbuktu in Mali aufgearbeitet.

Als Bondarev von Awaganas Funden in Zinder erste Fotos sah, war ihm schnell klar, worauf sein Kollege da gestoßen war. Auch er erkannte die Schriftzüge in Old Kanembu, der untergegangenen Gelehrtenschrift von Kanem-Bornu, dem Königreich, das mehr als 1000 Jahre lang existierte.

Viele der alten Old-Kanembu-Manuskripte wurden zerstört, geplündert und als heidnisch vernichtet, etwa bei Tuareg-Angriffen oder als Anfang des 19. Jahrhunderts der Fulani-Dschihad unter Usman dan Fodio über das Kanem-Bornu-Reich hinwegtobte. Zudem kam es innerhalb der Herrscherdynastien zu einem historischen Bruch mit der alten Geschichtsschreibung. Und auch die Kolonialmächte Frankreich, Großbritannien und Deutschland schleppten aus Kanem-Bornu weg, was nicht niet- und nagelfest war. Bondarev, Lefebvre und Awagana vermuten deshalb noch etliche unentdeckte Old-Kanembu-Schriftstücke irgendwo in den Archiven in London, Paris und Berlin.

Dem obersten Richter gelang es ein paar Kisten voller Dokumente mit ins Exil zu retten

Vermutlich wäre die Dokumentenlage noch sehr viel besser, hätten nicht 1899 französische Kolonialtruppen Zinder besetzt. Sie gingen brutal zur Sache, schlugen jeglichen Widerstand nieder, rissen die alte Stadtmauer ab, machten Zinder zur Hauptstadt und zum Hauptsitz ihres Militärkommandos. Die Franzosen entmachteten das Sultanat und deportierten Widersacher. So 1907 auch den obersten Richter Mamadou Chetima, den Großvater des jetzigen höchsten Korangelehrten. Doch irgendwie war es ihm gelungen, ein paar Kisten mit wichtigen Dokumenten mit ins Exil zu retten. Später, als er von der 2000 Kilometer entfernten Elfenbeinküste in seine Heimat zurückkehren durfte, brachte er diese Kisten wieder mit zurück nach Zinder, wo er 1922 starb.

Es sind diese Kisten, die jetzt wieder ans Tageslicht gekommen sind: das Archiv des obersten Richters des Sultans Amadou Dan Bassa, der von 1899 bis 1906 in Zinder regierte. Wie alt genau die ältesten nun gefundenen Old-Kanembu-Schriftstücke sind, lässt sich derzeit noch nicht genau sagen. Die Experten vermuten 300 bis 400 Jahre.

Mehr wird man wissen, wenn der Fund wissenschaftlich erfasst ist. Das alte Archiv soll nun Buch für Buch, Dokument für Dokument, Seite für Seite gesichtet, konserviert, digitalisiert und übersetzt werden. Gerne würden die Afrikanisten über mehr Quellen und historische Dokumente verfügen, doch die Arbeit in dieser völlig marginalisierten Region ist riskant, selbst für den aus Niger stammenden Ari Awagana. Allein im Juni dieses Jahres wurden in der alten Heimat Awaganas, in der östlich von Zinder gelegenen Region Diffa, 140 Menschen entführt. Seit vielen Jahren hat das deutsche Auswärtige Amt eine Reisewarnung für die Region ausgesprochen.

Da Ari Awagana seit 1995 in Deutschland lebt, gilt er im bettelarmen Niger als reicher Mann, für Entführer sind Leute wie er ein äußerst begehrtes Ziel. Zudem agiert auf dem Territorium des einstigen kosmopolitischen Reiches Kanem-Bornu heute die gefürchtete Terrororganisation Boko Haram, deren Anhänger überwiegend aus vom Volk der Kanuri stammen und deren Feindbilder für Leute wie Awagana und Lefebvre keinen Millimeter Platz lassen. Westliche Bildung lehnen diese Menschen strikt ab.

"Sicher hat unser Erfolg auch etwas mit meiner Herkunft zu tun", sagt der Afrikanist Ari Awagana. Die Leute hier vertrauen mir, weil sie wissen, ich bin einer von ihnen, ein Kanuri. Aber ich muss auf mich und meine Familie sehr aufpassen, verrate ganz selten, wann ich wohin fahre und mit wem ich mich treffe." Unterstützung erfährt Ari Awagana vom Sultan von Zinder, einem weltoffenen Mann. Wobei eines von Anfang an klar war: Die alten Dokumente und Bücher bleiben, wo sie sind. Kein Original geht nach Europa.